元和针法治疗阳虚型慢性疲劳综合征的临床研究论文

2025-07-25 15:05:41 来源: 作者:xuling

摘要:元和针法治疗阳虚型CFS可有效缓解患者的中医临床症状、疲劳程度,对患者的阳虚体质也有明显改善,且疗效显著。

[摘要]目的探究元和针法治疗阳虚型慢性疲劳综合征(chronic fatigue syndrome,CFS)的临床效果。方法非随机选取2022年1月—2024年1月在中山市中医院接受治疗的74例CFS患者为研究对象,根据治疗方式的不同分为对照组与观察组,每组37例。对照组采用常规针灸治疗,观察组采用元和针法治疗,比较两组患者治疗前后中医症状积分、疲劳程度、红外热图温度及临床疗效。结果治疗前,两组患者中医症状积分、疲劳程度及红外热图温度比较,差异无统计学意义(P均>0.05);治疗后,与对照组比较,观察组中医症状积分、疲劳程度评分降低,红外热图温度升高,差异有统计学意义(P均<0.05)。观察组临床有效率为94.59%(35/37)优于对照组的75.68%(28/37),差异有统计学意义(χ2=5.232,P<0.05)。结论元和针法治疗阳虚型CFS可有效缓解患者的中医临床症状、疲劳程度,对患者的阳虚体质也有明显改善,且疗效显著。

[关键词]元和针法;阳虚型慢性疲劳综合征;疲劳程度;阳虚体质

慢性疲劳综合征(chronic fatigue syndrome,CFS)临床以持续性的疲劳为主要表现,常伴随记忆减退、淋巴肿大、咽喉疼痛及睡眠不足等症状,且随着人们生活节奏的加快和压力的增加,CFS的发病率也在不断上升,其发病机制与免疫系统异常、神经内分泌系统失调、代谢异常及基因等有关,西医主要采用对症治疗,但并未取得较好疗效[1]。中医根据CFS临床症状将其归为“郁证”“脏躁”,以肾精亏、脾气虚、肝气郁为基本病机,属本虚标实之证,多因患者先天不足,后天情志不遂、劳逸过度而导致机体阴阳气血失调,进而累及多个脏腑而致CFS病发[2]。且体质研究表明CFS易感人群以阳虚质、气虚质等体虚人群为主,其中阳虚质是指患者机体内阴阳失调,阳气不足,失于温煦,主要特征表现为虚寒的体质状态,阳气不足则导致人体精神不振,易感疲劳倦怠,筋脉关节僵硬、疼痛等症状也常发生,接近CFS的相关症状描述[3]。针灸作为中医传统特色治疗方法之一在CFS的治疗中也取得了显著进展,其可通过调节肠道菌群或作用于脑-肠轴以达到缓解疲劳的目的,还能通过调节神经-免疫-内分泌系统抑制下丘脑-垂体-肾上腺轴的过度兴奋,进而改善患者CFS相关症状[4]。本研究旨在探究元和针法治疗阳虚型CFS患者的临床疗效及对其中医症状、疲劳程度、免疫功能及患者体质的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

非随机选取2022年1月—2024年1月在中山市中医院接受治疗的74例CFS患者为研究对象,根据治疗方式的不同分为对照组与观察组,每组37例。对照组中男21例,女16例;年龄24~57岁,平均(40.31±6.19)岁;CFS病程16~32个月,平均(23.47±4.21)个月。观察组中男18例,女19例;年龄22~58岁,平均(39.86±6.22)岁;CFS病程17~30个月,平均(23.06±4.35)个月。两组患者上述一般资料比较,差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。本研究通过中山市中医院伦理委员会的批准[2022ZSZY-LLK-(093-252)]。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:①以美国疾病控制中心修订的CFS诊断标准[5]作为CFS西医诊断参考;②CFS中医诊断标准参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6],辨证为阳虚型,主症为畏寒肢冷、倦怠乏力、气短懒言,伴腰膝冷痛、脘腹胀满等次症,舌淡,有齿痕,脉沉弱;③近期未接受过其他CFS相关治疗或临床试验;④患者及其家属均对本研究知情且已签署同意书。

排除标准:①因其他原因如感染、恶性肿瘤、失眠等引发的继发性慢性疲劳者;②合并重要脏器疾病者;③存在针灸禁忌证者;④合并精神类疾病者;⑤妊娠期或哺乳期妇女。

1.3方法

对照组采用常规针灸进行治疗,选穴:百会、关元、足三里、三阴交,进针以患者有酸麻胀痛感为准,留针30 min,1次/d。

观察组采用元和针法进行治疗,选穴原则:通过独取寸口脉以确定病变经脉,再结合浮沉迟数确定阴阳经,若患者以阳虚为主则选取病变阳经之原穴,以阴胜为主则选取病变阴经之原穴。十二经原穴:胆经—丘墟、小肠经—腕骨、胃经—冲阳、大肠经—合谷、膀胱经—京骨、三焦经—阳池、肺经—太渊、脾经—太白、肾经—太溪、肝经—太冲、心经—神门、心包经—大陵。针刺时采用补法,留针30 min,1次/d。

两组患者均每周治疗5次,连续治疗2周。

1.4观察指标

①中医症状积分:按照严重程度将畏寒肢冷、倦怠乏力、气短懒言、腰膝冷痛等症状分为无、轻度、中度和重度,分别计0分、1分、2分、3分,得分与患者症状严重程度呈正相关。②疲劳程度:以疲劳量表-14(Fatigue Scale-14,FS-14)[7]、疲劳评定量表(Fatigue Assessment Instrument,FAI)[8]进行评估,FS-14共14个条目,每个条目计1分,FAI共29个条目,每个条目计1~7分,得分均与患者疲劳程度呈正相关。③红外热图温度:采用MTI-EXPRO-2013B平面远红外热像仪对患者上焦、中焦、下焦部位进行红外热像信息采集,上、中、下焦划分以人体前正中线上的天突、鸠尾、神阙、曲骨4个穴位作为水平分界点,以两条垂直于身体水平线并过两腰凹陷处的线作为三焦两侧边界线。④临床疗效:参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》将临床疗效分为治愈:中医症状积分减少程度≥95%;显效:70%≤中医症状积分减少程度<95%;好转:30%≤中医症状积分减少程度<70%;无效:中医症状积分减少程度<30%。总有效率=治愈率+显效率+好转率。

1.5统计方法

采用SPSS 23.0统计学软件处理数据,计量资料(中医症候积分、疲劳程度、红外热图温度)经Shapiro-Wilk检验符合正态分布,以(±s)表示,组间比较行两独立样本t检验,组内比较行配对样本t检验;计数资料(临床疗效)以例数(n)和率(%)表示,组间比较行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

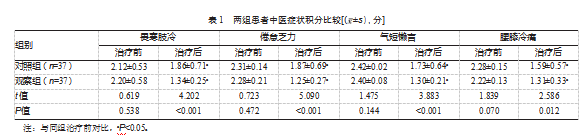

2.1两组患者中医症状积分比较

治疗后,观察组中医症状积分低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表1。

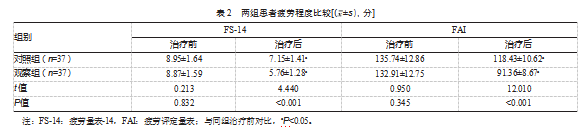

2.2两组患者疲劳程度比较

治疗后两组患者的FS-14、FAI评分均较治疗前降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表2。

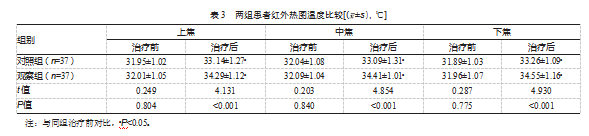

2.3两组患者红外热图温度比较

治疗后,观察组患者上焦、中焦、下焦的红外热图温度均高于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

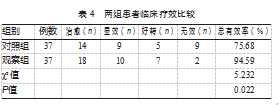

2.4两组患者临床疗效比较

观察组患者的临床总有效率为94.59%,高于对照组的75.68%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

3讨论

CFS是指患者存在明显疲劳症状但休息后仍无法缓解,且症状表现持续6个月以上,中医认为“久则血伤入络”,长期的反复劳损、饮食不节或紧张焦虑等因素导致机体气血阴阳平衡失调,其根本病机为气血耗伤、络虚不荣,久之导致脉络瘀阻,进而诱发CFS[9]。针灸作为一种安全经济的方法在CFS的治疗中也取得了较为显著的疗效,其作用机制可能与缓解炎症状态、改善免疫功能及神经-内分泌水平有关[10]。

本研究旨在观察元和针法在治疗阳虚型CFS中的应用效果,结果表明观察组患者中医症状积分、FS-14、FAI低于对照组(P均<0.05),分析其原因可能在于原穴通过原气与脏腑之间的互通有无以实现对脏腑疾病的诊断,原气是指禀受于先天肾精所化的元气,经后天蕴养与脏腑运化之气有着密切联系,由原气强弱可知脏腑虚实盛衰,且经原穴还可判断经络是否平衡,若经络失衡则有可能导致机体出现各种病理变化,如喜怒不节、下腹胀满等,针刺十二原穴可通达三焦原气,从而激发原气扶正祛邪的作用,反之还能借助原气输注于原穴出现特异反应,进而通过神经体液等介质开通经络的负反馈渠道,实现针刺的双向调节,达到平衡机体阴阳的目的,使患者精神安定、脏腑和谐、气血通畅,以改善CFS患者的中医临床症状及疲劳程度[11-12]。季尹霞等[13]研究也表明通过揿针针刺原穴具有补虚泻实的功效,对患者的疲劳状态有明显改善作用,与本研究结果一致。且观察组患者治疗后上、中、下焦的红外线温度均显著高于对照组(P均<0.05),表明元和针法对患者的阳虚体质有明显改善,可能与针刺部分原穴有关,如针刺心经原穴神门可理气补血、安神定志,针刺肾经原穴太溪具有益髓安神、补肾强筋的功效,进而使患者气血充足,筋脉得到温养[14-15]。根据上述分析,元和针法通过针刺原穴对CFS患者中医临床症状、疲劳程度、阳虚体质均有一定程度的改善,因此观察组临床总有效率高于对照组。

综上所述,元和针法治疗阳虚型CFS患者疗效显著,可明显改善患者中医临床症状、疲劳程度及阳虚体质。

[参考文献]

[1]蒙秀东,李昕,陈波,等.慢性疲劳综合征发病机制的研究进展[J].医学综述,2020,26(2):361-365.

[2]赵云,张苗苗,金杰.中医药治疗慢性疲劳综合征研究进展[J].中国现代应用药学,2023,40(11):1571-1577.

[3]刘洋,杨婷,李壮,等.督脉灸对阳虚体质慢性疲劳综合征的临床研究[J].针灸临床杂志,2022,38(8):34-37.

[4]钟晓玲,童伯瑛,惠倩倩,等.针灸治疗慢性疲劳综合征的机制研究进展与思考[J].世界中医药,2023,18(24):3603-3607.

[5]FUKUDA K,STRAUS SE,HICKIE I,et al.The chronic fatigue syndrome:A comprehensive approach to its defi‐nition and study.International chronic fatigue syndrome study group[J].Ann Intern Med,1994,121(12):953-959.

[6]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:96-98.

[7]CHALDER T,BERELOWITZ G,PAWLIKOWSKA T,et al.Development of a fatigue scale[J].Journal of Psychoso‐matic Research,1993,37(2):147-153.

[8]TURNBULL JC,KERSTEN P,HABIB M,et al.Valida‐tion of the frenchay activities index in a general popula‐tion aged 16 years and older[J].Arch Phys Med Rehabil,2000,81(8):1034-1038.

[9]李彬彬,冯楚文,孙忠人,等.基于络病学说对慢性疲劳综合征病机和治疗的理论探析[J].中国中医基础医学杂志,2022,28(7):1056-1059,1080.

[10]冯楚文,屈媛媛,孙忠人,等.针灸防治慢性疲劳综合征实验研究进展[J].神经损伤与功能重建,2021,16(12):730-735,739.

[11]卢梦叶,徐天成,顾一煌.原穴应用于脏腑诊断的理论探寻[J].中华中医药杂志,2020,35(7):3575-3577.

[12]张舟南,刘建城,章文春.人体十二经原穴的太赫兹波特征与经络平衡相关性的文献研究[J].中华中医药杂志,2022,37(9):5277-5280.

[13]季尹霞,孙波,施适,等.揿针原穴联合艾灸治疗气血双亏证胃癌致癌因性疲乏临床观察[J].世界中西医结合杂志,2020,15(12):2311-2313,2320.

[14]刘昊,姚艳玲,陈佳利,等.针刺联合潜阳丹加味治疗老年阳虚失眠效果观察[J].现代中西医结合杂志,2021,30(9):971-974.

[15]马晶晶,任路,尚德阳,等.基于中医体质学探讨慢性疲劳综合征的防治[J].中医药学报,2022,50(4):12-16.