中医护理在脑梗死恢复期患者中的应用效果论文

2025-05-16 14:11:35 来源: 作者:xuling

摘要:中医护理应用于脑梗死恢复期患者,可提高其心理弹性水平,促进形成健康生活方式,改善运动功能,减轻神经功能损伤,提高生命质量,效果优于单纯常规护理。

【摘要】目的:观察中医护理在脑梗死恢复期患者中的应用效果。方法:选取2020年5月至2021年5月该院收治的68例脑梗死恢复期患者进行前瞻性研究,按照随机数字表法将其分为观察组和对照组各34例。对照组实施常规护理,观察组在对照组基础上实施中医护理。比较两组护理前后心理弹性[Connor-Davidson心理弹性量表(CD-RISC)]评分、健康行为[健康促进生活方式量表Ⅱ(HPLPⅡ)]评分、运动功能[简式Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA)]评分、神经功能缺损[美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)]评分和生命质量[Barthel指数(BI)]评分。结果:护理后,两组CD-RISC评分均高于护理前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);护理后,两组HPLPⅡ、FMAS评分均高于护理前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组BI评分均高于护理前,且观察组高于对照组,两组NIHSS评分均低于护理前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:中医护理应用于脑梗死恢复期患者,可提高其心理弹性水平,促进形成健康生活方式,改善运动功能,减轻神经功能损伤,提高生命质量,效果优于单纯常规护理。

【关键词】脑梗死;恢复期;中医护理;心理弹性;神经功能损伤

脑梗死是动脉血管闭塞所致脑组织缺血缺氧而坏死,常并发肢体功能障碍,恢复期自理能力较弱,心理弹性水平不高,影响患者康复依从性[1-2]。常规护理多为遵医嘱实施护理操作,易忽略患者心理状态、肢体康复训练等,导致预后不佳[3-4]。中医将脑梗死归属于“卒中”“中风”范畴,以昏仆、不省人事、言语不利为主要表现,中医护理可根据患者体质辩证护理,改善预后[5-6]。本文观察中医护理在脑梗死恢复期患者中的应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料选取2020年5月至2021年5月本院收治的68例脑梗死恢复期患者进行前瞻性研究。纳入标准:符合《脑梗死诊断与治疗》的诊断标准[7];经脑部CT检查确诊;首次发病;恢复期。排除标准:合并肝、肾脏功能障碍;合并恶性肿瘤;伴有脑出血;合并严重感染性疾病、自身免疫性疾病;合并凝血功能障碍;合并下肢静脉血栓。患者及家属对本研究内容了解并自愿签署知情同意书,且研究经本院伦理委员会批准(伦理号:zz2020023)。按照数字表法随机将患者分为观察组和对照组各34例。观察组:男22例,女12例;年龄58~71岁,平均(56.52±7.60)岁;病程1~6个月,平均(2.88±1.23)个月。对照组:男19例,女15例;年龄57~70岁,平均(55.20±7.88)岁;病程1~6个月,平均(3.20±1.18)个月。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法对照组实施常规护理。(1)被动运动:护理人员由远至近从大关节开始辅助活动到小关节按照肩部、肘部的顺序轻轻抬起并放下,2~3次/d;卧床时每2 h更换1次体位。(2)主动运动:患者肢体功能恢复良好的患者,可护理人员协助下练习半坐位、仰卧位,逐渐过渡到坐在床边,并自行翻身,2次/d。(3)饮食指导:指导家属为患者准备低盐、高蛋白饮食,保持患者营养供应。(4)针对有吞咽、言语等障碍患者,进行简单的口、面肌肉发音模仿训练、咽部刺激等,2次/d。(5)活动能力训练:护理人员协助患者进行穿衣训练、进食、洗漱、梳头等日常生活能力训练,2次/d。

观察组在对照组基础上实施中医护理。(1)情志护理:①移情易志法,组织戏剧表演、音乐欣赏等活动。②五行相胜法,根据患者情志特点,运用“五行相克”理论,以悲治怒、喜治悲、恐治喜、怒治思、思治恐,改善患者情绪。(2)穴位按摩:①半身不遂者,取患侧上肢极泉、尺泽、肩髃、合谷穴,取患侧下肢委中、阳陵泉、足三里。②眩晕头痛者,取穴百会、太阳、风池、内关、曲池穴。③二便失禁者,取穴肾腧穴、八髎穴、足三里、天枢穴。④便秘者,取穴胃俞、脾俞、内关、足三里、中脘、关元等穴,腹胀者加涌泉,用揉法。⑤舌强语塞者,遵医嘱按摩廉泉、哑门、承浆、通里等穴。采用点、按、揉、压法按摩以上穴位,以患者感到酸麻、胀痛为宜,1次/d,30 min/次,6次/周。(3)饮食指导:参照《中医体质分类与判定》[8],按照患者辨证分型的不同体质制订饮食护理方案。

①气虚质者,予核桃仁、栗子、山药等温性补气食物,避免薄荷、山楂等破气食物。②痰湿质者,煮粥加茯苓、芡实、白扁豆等性温食物,避免生冷、高糖、牛奶及乳制品等;③气郁质者,煮粥时加用丹参、枸杞子、红枣等性温食物,避免辛辣刺激、油腻食物。④血瘀质者,红枣、花生、乌梅等性平食物,避免高脂肪、辛辣及高糖食物。⑤湿热质者,薏苡仁、赤小豆、黄连、茯苓、龙胆草、苦参等苦、寒性质,避免辛辣刺激、油腻及烧烤类食物。

两组均持续护理4个月。

1.3观察指标(1)比较两组护理前后心理弹性评分。采用Connor-Davidson心理弹性量表(CD-RISC)评估[9],共25个条目,每个条目0~4分,总分0~100分,评分与心理弹性呈正比。(2)比较两组护理前后健康促进行为和运动功能评分。采用中文版健康促进生活方式量表Ⅱ(HPLPⅡ)评估健康促进行为[10],包括健康责任感、运动锻炼、营养、自我实现、人际关系和压力管理等6个维度,共40个条目,每个条目1~4分,总分40-160分,分数越高健康行为水平越高;采用简式Fugl-Meyer运动功能评估量表(FMA)评估运动功能[11],包括运动、平衡、感觉、关节活动度、疼痛共5个维度,共50个条目,每个条目0~2分,总分0~100分,上肢66分,下肢34分,评分与运动功能呈正比。(3)比较两组护理前后神经功能缺损评分和生命质量评分。采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评估神经功能缺损程度[12],总分42分,分数越高神经受损严重;采用Barthel指数(BI)评估生命质量,包括10个条目,总分100分,评分与日常生活能力呈正比。

1.4统计学方法应用SPSS 23.0软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

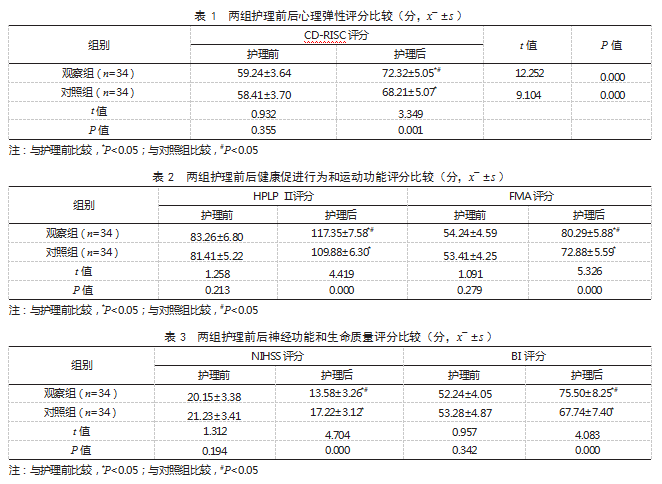

2.1两组护理前后心理弹性评分比较护理前,两组CD-RISC评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,两组CD-RISC评分均高于护理前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组护理前后健康促进行为和运动功能评分比较护理前,两组HPLPⅡ、FMA评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);护理后,两组HPLPⅡ、FMA评分均高于护理前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3两组护理前后神经功能和生命质量评分比较护理前,两组NIHSS、BI评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);护理后,两组BI评分均高于护理前,且观察组高于对照组,两组NIHSS评分均低于护理前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

脑梗死为神经内科常见疾病,发病后会给家庭、社会带来沉重负担,故恢复期康复护理意义重大。常规护理医护人员对患者的护理流于形式,以固定模式开展,护理缺乏针对性。

中医强调辨证施护,注重整体观念和阴阳平衡,通过情志护理、推拿等方法,可有效改善脑梗死患者症状[13]。本研究结果显示,观察组CD-RISC评分高于对照组。分析原因为中医护理通过情志护理,根据患者的情志特点,运用与其相克的五行元素调整情绪,提高心理弹性,改善心理健康。本研究结果同时显示,护理后,观察组HPLPⅡ、FMA、BI评分均高于对照组,NIHSS评分低于对照组。分析原因为中医护理通过刺激特定穴位,可以调节脏腑功能,发挥疏通气血、调和经脉、祛风豁痰、宣通窍络的作用[14]。此外,按摩还能刺激神经末梢,促进局部血液循环,缓解肌肉紧张和痉挛,增强肌肉力量和协调性,提高运动功能,促进神经功能和运动功能的恢复。且根据祖国医学中“药食同源”的理论,通过了解患者体质、病情及口味偏好,制订个性化的膳食方案,保证营养均衡、易吸收,提高患者对膳食的接受度,可改善机体营养状态,进而提高生命质量。

综上所述,中医护理应用于脑梗死恢复期患者,可提高其心理弹性水平,促进形成健康生活方式,改善运动功能,减轻神经功能损伤,提高生命质量,效果优于单纯常规护理。

参考文献

[1]蔡俊秀,樊露,张伟晴,等.急性后循环脑梗死患者早期神经功能恶化的影响因素分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2019,21(8):852-855.

[2]Bian Y,Zhang Y,Tian ZB.Effect of hirudin on serum matrix metalloproteinase-9 of acute cerebral infarction:A protocol of systematic review and meta-analysis[J].Medicine(Baltimore),2020,99(27):20533.

[3]刘鹏飞.中青年脑梗死恢复期患者心理弹性的影响因素[J].中国民康医学,2023,35(6):10-12.

[4]丁梦雯.脑梗塞患者中医康复护理与常规内科护理的康复效果对比分析[J].四川中医,2021,39(8):207-210.

[5]王潇,马建霞,李土明,等.急性脑梗死患者中医体质分型与CYP2C19基因多态性的临床研究[J].国际中医中药杂志,2020,42(1):15-19.

[6]黄奕敏,黄丽君,翁丹婷,等.脑卒中肢体功能障碍患者恢复期中医康复护理的最佳证据总结[J].中华护理杂志,2024,59(7):812-819.

[7]宋晓南,邢英琦.脑梗死诊断与治疗[M].长春:吉林人民出版社,2006:32-35.

[8]中华中医药学会.中医体质分类与判定[M].北京:中国中医药出版社,2009:5-7.

[9]Connor KM,Davidson JRT.Development of a new resilience scale:The Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC)[J].Depress Anxiety,2003,18(2):76-82.

[10]曹文君,郭颖,平卫伟,等.HPLP-Ⅱ健康促进生活方式量表中文版的研制及其性能测试[J].中华疾病控制杂志,2016,20(3):286-289.

[11]曹蓉,许光旭,丁晓晶,等.脑卒中国际功能残疾和健康分类简要核心组合的信度与效度研究[J].中国康复医学杂志,2011,26(8):715-719.

[12]侯东哲,张颖,巫嘉陵,等.中文版美国国立卫生院脑卒中量表的信度与效度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2012,34(5):372-374.

[13]陈颖,李翠娥,黄波,等.中医辨证护理联合综合性康复训练对脑梗死患者肢体运动功能及生活质量的影响[J].长春中医药大学学报,2020,36(5):1066-1069.

[14]鲍颂杨.中医护理在脑卒中恢复期患者中的应用效果[J].河南医学研究,2021,30(2):380-382.