脉冲射频治疗带状疱疹后遗神经痛的临床效果评价论文

2025-04-24 17:24:35 来源: 作者:xuling

摘要:采取脉冲射频治疗带状疱疹后遗神经痛患者可改善患者血清学指标,降低临床疼痛,提高临床疗效,应用价值较高。

摘要:目的探讨脉冲射频治疗带状疱疹后遗神经痛的临床效果。方法选取2021年1月—2023年6月贺州市人民医院收治的65例带状疱疹后遗神经痛患者为研究对象,按照治疗方法将其分为观察组(33例)和对照组(32例)。观察组采取脉冲射频治疗,对照组采取超声引导下的胸椎旁神经阻滞治疗,对比两组治疗效果。结果治疗后,观察组各指标水平均低于对照组(P<0.05);对比两组治疗后1d、1周、2周及4周的视觉模拟评分(VAS),观察组评分显著降低(P<0.05);观察组患者疗效优于对照组(P<0.05)。结论采取脉冲射频治疗带状疱疹后遗神经痛患者可改善患者血清学指标,降低临床疼痛,提高临床疗效,应用价值较高。

关键词:脉冲射频治疗;带状疱疹;后遗神经痛;胸椎旁神经阻滞;临床效果

0引言

神经病理性疼痛主要包括神经系统损伤造成的疼痛、缺血诱发的神经性疼痛,其发病原因不明确且治愈率较低[1]。临床癌症及尿毒症等均会诱导出现神经病理性疼痛,病程发展会延长带状疱疹后遗神经痛的持续时间,痛感主要为针扎及刀割感,疼痛程度较高。带状疱疹后遗神经疼痛大多发生在免疫功能较低患者中,治愈难度较大且治疗周期较长[2]。鉴于带状疱疹后遗神经痛症状较难治愈,治疗大多以缓解临床疼痛为主,目前药物治疗是常用方法,包括阿片类镇痛药物及非甾体类药物,但作用较差且副作用较多,因此临床尝试采取神经阻滞、脉冲射频等技术进行治疗干预,以减少药物使用[3]。本研究选择65例带状疱疹后遗神经痛患者进行探究,以分析脉冲射频技术治疗带状疱疹后遗神经痛患者的临床效果,具体报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年1月—2023年6月贺州市人民医院收治的65例带状疱疹后遗神经痛患者为研究对象,按照治疗方法将其分为观察组(33例)和对照组(32例)。对照组:男16例,女16例;年龄为52~80岁,中位值为(67.32±2.35)岁;患病6~19个月,平均为(11.23±0.15)个月;体质量指数为(22.63±2.19)kg/m2。观察组:男17例,女16例;年龄为50~82岁,中位值为(67.12±2.38)岁;患病4~21个月,平均为(11.95±1.36)个月;体质量指数为(22.98±2.78)kg/m2。上述两组患者基线资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:①满足带状疱疹后遗神经痛诊疗中国专家共识诊断标准;②临床疼痛超过3个月;③对研究内容知情并签订协议书。

排除标准:①存在凝血功能障碍或穿刺部位皮肤存在感染反应;②患有微皮损型带状疱疹类症状;③患有精神类疾病;④患者对研究药物存在过敏反应。

本研究获得了本院医学伦理委员会的审批。

1.2方法

(1)对照组采取超声引导下的胸椎旁神经阻滞治疗:常规消毒、铺巾后,应明确目标麻醉段;使超声探头与背正中线目标麻醉段棘突处于垂直位置并保持,选择背正中线处为探头内侧固定点,促使目标麻醉段的椎体棘突以及横突组织充分暴露于手术视野内,将探头向外侧缓慢移动以充分观察显露的肋横突关节处,并顺时针转动探头以显示高密度影的胸膜组织,在此过程中可形成包含胸膜、肋横突外侧韧带以及横模等组织的三角区。注射器与7号穿刺针的针尾处相连,在位于探头横轴约1cm的平行位置处采取超声引导以对穿刺角度以及方向进行有效调整,促使在整个手术期间于超声视野内可实时观察穿刺针尖的位置。在针尖刺破内横突外侧的韧带组织后,需要在回抽无血及无气的情况下将消炎镇痛液注入患者机体内。镇痛液调制标准如下:将25mg浓度为2%的利多卡因注射液、4mg曲安奈德注射液及0.9%氯化钠注射液混合后调整到5mL。在针刺完成后,拔出穿刺针,将手术口使用无菌敷料完全覆盖,20min后,若观测无误,可将患者送回病房。

(2)观察组采取脉冲射频治疗。手术前,医护人员要嘱咐患者排空膀胱,并建立静脉通道,监测患者生命体征变化;准备好急救相应设备以及药品。本研究选择德国西门子大型数字减影血管造影治疗平台(DSA)进行干预并采取安科射频仪治疗。具体操作如下:患者在治疗时采取仰卧位,头部后仰;医护人员对患者头部及四肢进行固定,并开放静脉通道,监测生命体征保持平稳状态。在DSA正斜位透视引导下对C3/4椎间孔进行定位,调节球管使椎间孔显影最大。完成常规消毒及铺巾处理后需要在右侧胸锁乳突肌后缘皮肤处放置1个小针尖,在透视下移动针头,使针尖投影在第4颈椎{右}侧横突位,在皮肤处做“标记”。在“标记”点采取1%利多卡因局麻后,在X线透视引导下用长为10cm、裸露端为0.5cm的射频穿刺针经“标记”点刺入,穿刺针触及C4横突外端后,在正位DSA引导下沿横突上缘采取“登陆式进针法”进针,使针尖达横突中点处,斜位显示在C3/4椎间孔下缘“6点钟”方向,侧位达椎间隙后缘(已证实未进入椎管)。随后,注入1mL造影剂以显示C4神经根征象。连接射频电极,给予电测试,50Hz-0.3V可诱发颈部及右上肢异感,2Hz-0.6V可诱发颈部及右上肢运动。采取脉冲射频治疗时参数设置为2Hz-20ms-42℃-480s,治疗中患者自觉{右}拇指轻度发热感。同理,根据上述步骤,行右颈5、6背根神经节脉冲射频术,术后给予患者常规对症治疗。

1.3观察指标

治疗前后检测血清学指标。采集患者清晨空腹状态下肘静脉血4mL,按照每分钟3000转的速度离心5min后分离血清,具体为将其放在一次性塑料离心管内,置于-20℃冰箱中等待检测,采取酶联免疫吸附法检测血清P物质、白细胞介素1-β(IL-1β)、肿瘤坏死因子(TNF-α),使用电化学发光法检测白介素(IL-6)。

治疗前后评估不同时间段疼痛程度。采取视觉模拟评分(VAS)评估患者治疗前、治疗后1d、治疗后1周、治疗后2周及治疗后4周疼痛程度,0分、3分及以下、4~7分、8分及以上分别对应无痛、轻度疼痛、中度疼痛、重度疼痛。

评估治疗效果。显效:疼痛指数超过60%,临床疼痛明显减轻或消失;好转:疼痛指数20%~59%,临床疼痛局部改善;无效:治疗后疼痛指数低于20%,疼痛情况未改善。

1.4统计分析

用SPSS24.0软件处理分析数据,以n(%)表示治疗效果等计数资料,采用χ2检验;以(x—±s)表示血清学指标、疼痛程度等计量资料,采用t检验;P<0.05表示临床数据间差异存在统计学意义。

2结果

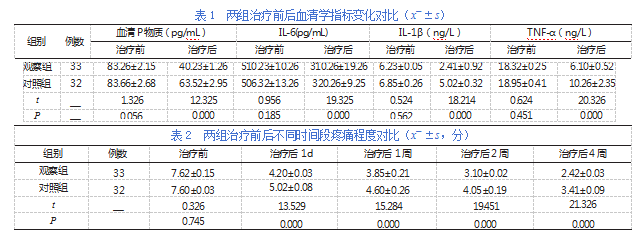

2.1治疗前后两组血清学指标对比

治疗前,对比两组血清学指标,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组两组血清学指标均下降,观察组下降幅度较对照组更大,组间差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2治疗前后两组不同时间段疼痛程度对比

治疗前,对比两组VAS评分,差异无统计学意义(P>0.05);对比两组治疗后1d、1周、2周及4周VAS评分,观察组评分低于对照组,组间差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

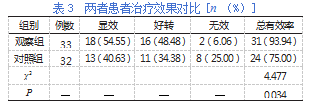

2.3两者患者治疗效果对比

观察组疗效优于对照组,组间差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

3讨论

带状疱疹是一种由水痘-带状疹病毒引起的病毒性皮肤病,它会同时影响皮肤和神经。这种病毒通常潜伏在神经后根或脑神经的感觉神经节内,当人体的抵抗力下降时导致本病。在未出现皮疹前期,受到水痘-带状疱疹病毒影响,皮肤会出现疼痛、刺痛、灼烧感等前驱症状,易与其他疾病混淆[4]。临床疼痛及麻痹等症状通常发生在皮疹出现前,但少部分患者会在皮疹消退后仍存在疼痛,该现象称为带状疱疹后遗神经痛。患者会出现持续性疼痛并伴随严重神经损伤后遗症状,使其心理负担加重[5]。神经阻滞治疗主要是将麻醉药物注射于患者神经以及神经根周围组织处,可控制神经传导过程,起到缓解临床疼痛的作用。该类技术在超声等设备的辅助下能够提高注射精确度。同时,神经阻滞治疗能够直接将药物注入病变神经周围,使药物快速进入神经系统,阻断感觉传导及疼痛的恶性循环,降低炎症物质,进而改善患者临床疼痛[6]。但长时间干预后,患者疼痛缓解效果不佳,临床亟须选择更为有效的治疗方法进行干预。

脉冲射频技术属于调控神经的治疗方法,通过选择合适射频仪对神经节使用间断性脉冲式电流进行治疗,间断性的脉冲式电流被传导至与针尖保持垂直状态的神经组织,促使局部组织内形成高电压状态,进而对神经功能起改善作用。此外,间断性的脉冲式电流能够抑制机体内神经纤维冲动传导,进而影响神经电生理活动过程,改变体内疼痛信号传递以及处理通路,激活疼痛感受抑制系统[7]。在治疗过程中,采取DSA正斜位透视进行引导,可准确定位椎间孔并进行穿刺,进而能降低反复穿刺风险,提高治疗效果。炎症因子中的IL-6通过增强神经元处的兴奋性增加神经病理性疼痛程度;血清P细胞通过激活吞噬细胞以及淋巴细胞增加炎性介质释放量,加剧体内炎症反应,提高临床疼痛感。此外,该物质参与肌体内疼痛感觉传递过程,会进一步增加临床应激反应。IL-1β主要由免疫细胞分泌,增加临床疼痛;TNF-α参与机体内免疫应答及介导炎症反应,该物质水平上升表示免疫应答受到限制,致使体内疱疹病毒扩散,进而诱发疼痛。因此对血清学各指标进行调控能够改善带状疱疹后遗神经痛的严重程度。研究结果显示,对比两组治疗后血清学各指标,观察组各指标水平降低(P<0.05),说明带状疱疹后遗神经痛患者通过脉冲射频治疗能降低血清学指标水平,缓解临床疼痛。分析原因在于,采取脉冲射频技术对患者进行治疗能够阻断患者机体内疼痛神经传导通路,抑制神经电生理活动,从而降低中枢神经系统释放疼痛介质,进一步改善临床疼痛[8]。

本研究中,对比两组治疗后1d、1周、2周及4周VAS评分,观察组VAS评分显著降低(P<0.05),且观察组疗效优于对照组(P<0.05),说明带状疱疹后遗神经痛患者通过脉冲射频治疗可降低疼痛程度,提高临床疗效。脉冲射频治疗能够对神经节外周突针对周围神经纤维产生的伤害性传导作用起到抑制效果,提高神经节中枢突对脑干下行抑制系统的刺激作用,实现内源性镇痛,提高临床疗效。

综上所述,采取脉冲射频治疗带状疱疹后遗神经痛可改善患者血清学指标,降低临床疼痛程度,提高临床疗效,应用价值较高。

参考文献

[1]张安东,王婷婷,李旭英,等."逆流补营"火针法联合脉冲射频治疗带状疱疹后遗神经痛的疗效及对血清SP和NK-1水平影响[J].针灸临床杂志,2022,38(4):19-22.

[2]李富波,张悦,龚格格,等.外周神经脉冲射频与短时程脊髓电刺激治疗带状疱疹后神经痛的疗效[J].实用医学杂志,2022,38(21):2681-2685.

[3]张艳君.加巴喷丁联合脉冲射频治疗带状疱疹后遗神经痛患者的疗效及对血清炎症因子,睡眠,负性情绪的影响[J].临床与病理杂志,2022,42(9):2141-2146.

[4]褚立梅,袁静静.硬膜外神经阻滞联合脊神经背根脉冲射频治疗老年带状疱疹后遗神经痛的临床效果分析[J].临床内科杂志,2020,37(8):591-592.

[5]林楚妍,陈金生,宫庆娟,等.超声联合C形臂对比CT引导胸椎背根节脉冲射频治疗带状疱疹后神经痛回顾性研究[J].中国疼痛医学杂志,2023,29(2):107-112.

[6]袁利刚,万成福.背根神经节脉冲射频联合富血小板血浆注射治疗急性/亚急性带状疱疹后神经痛的临床疗效[J].中国医科大学学报,2022,51(8):752-755.

[7]张媛婧,樊碧发,刘星,等.细银质针导热松解联合臭氧注射与神经根脉冲射频治疗带状疱疹后神经痛的疗效比较[J].中国疼痛医学杂志,2021,27(3):196-201.

[8]徐幼苗,刘婷婷,张志利,等.CT引导下脉冲射频调节术联合胸椎旁神经阻滞对带状疱疹后神经痛患者疼痛程度及生活质量的影响[J].卒中与神经疾病,2023,30(1):49-54.