氟西汀联合认知行为治疗对急性期非典型特征抑郁症患者负性自动思维的影响论文

2025-04-18 16:30:28 来源: 作者:xuling

摘要:针对急性期非典型特征抑郁症患者采取氟西汀联合认知行为治疗效果显著,有助于降低患者的自杀倾向和抑郁情绪。

[摘要]目的探究氟西汀联合认知行为治疗对急性期非典型特征抑郁症患者负性自动思维的影响。方法目的选取济南市第二精神卫生中心于2019年3月—2023年3月收治的80例急性期非典型特征抑郁症患者并纳入研究中,按照治疗方式不同分为对照组及观察组,各40例。对照组单纯予以氟西汀治疗,观察组在对照组基础上联合认知行为治疗。比较两组治疗效果、抑郁症状、负性思维及自杀情绪评分。结果对照组治疗总有效率80.00%(32/40)低于观察组97.50%(39/40),差异有统计学意义(χ2=6.135,P<0.05);观察组的抑郁程度、相信程度及频繁程度评分均低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05);观察组自杀情绪的各项评分均低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。结论针对急性期非典型特征抑郁症患者采取氟西汀联合认知行为治疗效果显著,有助于降低患者的自杀倾向和抑郁情绪。

[关键词]氟西汀;认知行为治疗;非典型特征抑郁症;急性期;临床疗效;自杀情绪;负性思维

抑郁症,也称抑郁障碍,属于一种严重的心理健康障碍,主要特征表现为持续的、无法解释的低落情绪[1]。非典型抑郁症是抑郁症的一种亚型,患病率在整体抑郁症人群中的比例较低,其症状表现与大多数抑郁症患者有所不同[2]。非典型抑郁症患者在社会环境中通常不表露低落心态,反而会表现出持续的高亢情绪,睡眠质量和食欲也会有所增加[3]。然而,当患者处于急性期时,将可能表现为行为异常、极度焦虑、易怒或烦躁不安,并伴随幻觉或妄想等症状[4]。对于急性期患者,需要采取紧急医疗干预,如药物治疗和心理治疗[5]。临床上应用的常规药物包括抗抑郁药、抗精神疾病药和抗焦虑药[6]。虽然具有一定的治疗效果,但难以长期稳定患者情绪[7]。有文献认为,通过给予药物联合心理治疗,能够帮助患者识别和改变消极的行为和思维模式[8]。基于此,本研究旨在探究氟西汀联合认知行为治疗对急性期非典型特征抑郁症患者负性自动思维的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

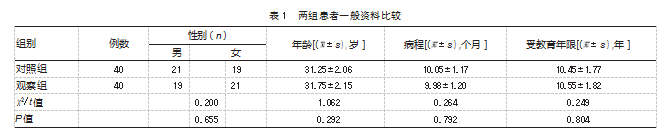

目的选取2019年3月—2023年3月济南市第二精神卫生中心收治的80例急性期非典型特征抑郁症患者纳入研究中,按照治疗方式不同分为对照组及观察组,各40例。两组研究对象一般资料比较,差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性,见表1。本研究经过济南市第二精神卫生中心伦理委员会审批后实施(0078234)。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:①临床诊断为非典型特征抑郁症,且处于急性期[9];②年龄>18岁;③患者、家属均对研究知情,签署知情同意书。

排除标准:①合并其他精神疾病者;②严重肝肾功能疾病者;③近期接受过抗抑郁药物治疗者。

1.3方法

对照组予以氟西汀(国药准字H20064844,规格:20 mg)治疗。用法为:口服,40 mg/次,1次/d,持续服用3个月。

观察组在对照组基础上联合认知行为治疗。①建立治疗关系与评估。评估患者症状的严重程度,了解患者的生活和工作状况,探讨抑郁的触发因素。记录一天中情绪低落的次数和情境。每次治疗时长60 min,在第1周治疗2次。②认知重建。讨论患者的消极想法和思维模式,通过认知重评和挑战消极思维来进行纠正。记录一天中出现的消极思维次数,并试用积极的思维方式进行替代。每次治疗时长45 min,在第2~3周共治疗4次。③情绪调节与应对技能培训。与患者一起制订日常活动计划,鼓励患者参与社交活动和兴趣爱好。教导患者深呼吸、渐进性肌肉放松等技巧,记录感受和经验。在第4~8周,每周至少2次。④复发预防。在第8~12周,回顾整个治疗过程,强调积极的思维模式和行为习惯的重要性,制订后续的自我管理计划。治疗周期共3个月。

1.4观察指标

治疗效果:治疗3个月后,评估两组研究对象的治疗效果,分为无效、有效、显效。无效:患者症状未改善,仍存在明显情绪低落及睡眠障碍,无法正常生活和工作;有效:患者症状缓解,情绪低落和睡眠障碍偶尔出现,能完成基本的社交活动和日常生活;显效:症状全部消失,生活和工作恢复正常。总有效率=显效率+有效率。

抑郁症状:采用汉密尔顿抑郁量表-17(Hamil⁃ton Depression Scale-17 Items,HAMD-17)评估患者的抑郁程度,分值0~52分,其中>24分表示严重抑郁,分数越低表明症状越轻。

负性思维:通过负性自动思维问卷(Automatic Thoughts Questionnaire,ATQ)评估,包括相信程度和频繁程度两个方面,分值均为30~150分,分值越低,表明状态越好。

自杀情绪:治疗3个月后的第1周,通过自杀意念量表(Beck Scale for Suicide Ideation,BSI)评估两组研究对象的自杀情绪,包括最近1周的自杀想法和自杀危险性、抑郁程度最严重时的自杀想法和自杀危险性,满分分别为10分、28分。分数越高表明自杀倾向越严重。

1.5统计方法

使用SPSS 26.0统计学软件处理数据,经Shapiro-Wilk检验满足正态分布的计量资料(抑郁症状、负性思维及自杀情绪评分)用(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料(临床疗效)以例数(n)和率(%)表示,组间比较行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

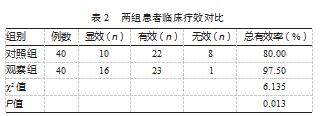

2.1两组患者临床疗效对比

对照组治疗总有效率低于观察组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

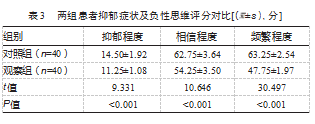

2.2两组患者抑郁症状及负性思维评分对比

观察组抑郁程度、相信程度、频繁程度评分均低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

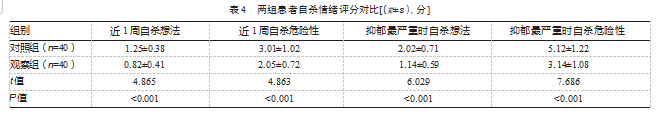

2.3两组患者自杀情绪评分对比

观察组自杀情绪的各项评分均低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表4。

3讨论

遗传学研究表明,家族史对抑郁症的发病风险有一定影响[10]。如果家族中存在抑郁症的患者,个体患抑郁症的风险也会相应增加。另有文献认为,抑郁症与神经递质的不平衡有关,尤其是与血清素、多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质的异常水平有着密切的关联[11]。这些神经递质在调节情绪和心理状态方面发挥着重要作用。此外,生活打击、社会支持减少、个体心理弹性和认知水平的下降,也影响着抑郁症的发生和发展。目前,药物治疗是常规手段。但有研究称,通过结合药物及心理治疗,能够强化治疗效果[12]。基于此,本研究遂开展相关分析。

本研究结果显示,对照组治疗总有效率为97.50%,低于观察组的80.00%(P<0.05)。舒燕萍等[13]的研究结果同样表明,观察组治疗总有效率为95.25%,高于对照组的90.00%(P<0.05)。观察组的认知行为疗法通过帮助患者识别和改变消极的思维和行为模式,建立积极的生活方式和自我管理技能。通过药物治疗和心理治疗的综合应用,进一步提高了治疗效果。研究另一项结果表明,观察组抑郁程度(11.25±1.08)分、相信程度(54.25±3.50)分、频繁程度(47.75±1.97)分均低于对照组的(14.50±1.92)分、(62.75±3.64)分、(63.25±2.54)分(P均<0.05)。与陈华锋等[14]的研究结果相似。氟西汀作为选择性5-羟色胺再摄取抑制剂,能够有效提高脑内5-羟色胺水平,改善抑郁症状。而认知行为治疗在长期治疗进展中,使患者逐渐认识到这些非理性思维和行为的错误,并减少了对它们的依赖。这种认知和行为的改变不仅减轻了患者的心理压力,还有助于情绪的稳定和恢复。HAMD-17评分和ATQ评分的降低,反映了患者整体心理健康状况的改善。研究还发现,观察组自杀情绪的各项评分均低于对照组(P均<0.05),与康延海等[15]的研究结果大体一致。这进一步证明氟西汀联合认知行为治疗能够明显改善抑郁情况,且当患者处于急性期时,其自杀意念和危险性也随之降低。值得一提的是,患者近1周的自杀想法和自杀危险性评分降低,表明了治疗效果是持续的,并且治疗过程是相对安全的。

综上所述,在急性期非典型特征抑郁症患者的治疗中,氟西汀联合认知行为治疗属于一种相对安全、有效的治疗方案,能够改善患者的抑郁症状、负性思维与自杀情绪。

[参考文献]

[1]姜雨,程敬亮,陈苑,等.伴自杀意念抑郁症患者半球水平功能连接改变的fMRI研究[J].磁共振成像,2022,13(4):1-4,14.

[2]王英,岳广欣,梁媛.慢性疼痛与抑郁症的共同病理机制[J].中国疼痛医学杂志,2023,29(5):366-370.

[3]宋京瑶,王皋茂,庞辉,等.首发抑郁症伴焦虑特征患者血清脑源性神经因子水平及临床意义[J].临床医学进展,2022,12(12):11304-11310.

[4]尚照岩,乔晓艳.轻度抑郁症脑电特征分析与机器识别研究[J].测试技术学报,2022,36(6):498-505.

[5]戴春晓,高力舒,张海生,等.具有自杀倾向的抑郁症患者睡眠脑电图特点[J].中国现代医生,2021,59(29):117-121.

[6]廖飞文,曾德志,祝峰.奥氮平联合艾司西酞普兰治疗抑郁症的疗效观察[J].神经损伤与功能重建,2021,16(7):430-431.

[7]薛亮,朱明,吴明飞.奥沙西泮联合阿米替林治疗抑郁症的临床研究[J].现代药物与临床,2022,37(4):770-773.

[8]钟雪,姚树桥,程长,等.社会心理应激任务下抑郁症患者有效连接特征[J].中国临床心理学杂志,2023,31 (1):16-21.

[9]中华医学会精神医学分会抑郁障碍研究协作组.伴非典型特征抑郁症的临床评估与诊治指导建议[J].中华精神科杂志,2021,54(2):87-95.

[10]王士良,葛陈捷,钟华,等.情感障碍家族史对抑郁症患者临床特征及疗效的影响[J].临床精神医学杂志,2021,31(1):31-34.

[11]余家快,王婷,张玉,等.抑郁症病人睡眠结构特征与前瞻性记忆的相关性研究[J].安徽医药,2022,26(12):2489-2493.

[12]刘慧颖.认知行为疗法在抑郁症维持治疗中的临床效果分析[J].中国现代药物应用,2020,14(8):220-221.

[13]舒燕萍,况利,黄乾坤,等.认知行为治疗联合氟西汀治疗对自杀未遂青年抑郁症患者脑区比率低频振幅的影响[J].中华精神科杂志,2020,53(5):392-399.

[14]陈华锋,刘智华,邱亚峰,等.认知行为疗法联合氟西汀治疗青少年抑郁症疗效研究[J].海南医学,2024,35(4):481-485.

[15]康延海,李佳,董洁,等.氟西汀联合认知行为治疗对急性期非典型特征抑郁症疗效及负性自动思维和自杀意念的影响[J].疑难病杂志,2022,21(2):182-187.