间歇性鼻饲联合吞咽功能训练在脑梗死后吞咽障碍患者中的应用效果论文

2025-04-15 11:59:47 来源: 作者:xujingjing

摘要:目的:观察间歇性鼻饲联合吞咽功能训练在脑梗死后吞咽障碍患者中的应用效果。方法:选取2022—2023年该院收治的74例脑梗死后吞咽障碍患者的进行前瞻性研究,按照随机数字表法将其分为对照组和观察组各37例。两组均接受吞咽功能训练,在此基础上,对照组采取常规留置鼻饲,观察组采取间歇性鼻饲,比较两组康复优良率,干预前后吞咽功能[吞咽造影录像检查(VFSS)、标准吞咽功能评估表(SSA)]评分、营养指标[白蛋白(ALB)、血红蛋白(Hb)、体质量指数(BMI)]水平,以及并发症发生率。结果:观察组康复优良率为97

【摘要】目的:观察间歇性鼻饲联合吞咽功能训练在脑梗死后吞咽障碍患者中的应用效果。方法:选取2022—2023年该院收治的74例脑梗死后吞咽障碍患者的进行前瞻性研究,按照随机数字表法将其分为对照组和观察组各37例。两组均接受吞咽功能训练,在此基础上,对照组采取常规留置鼻饲,观察组采取间歇性鼻饲,比较两组康复优良率,干预前后吞咽功能[吞咽造影录像检查(VFSS)、标准吞咽功能评估表(SSA)]评分、营养指标[白蛋白(ALB)、血红蛋白(Hb)、体质量指数(BMI)]水平,以及并发症发生率。结果:观察组康复优良率为97.30%(36/37),高于对照组的78.38%(29/37),差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,两组VFSS评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,两组SSA评分均低于治疗前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组ALB、Hb、BMI均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组并发症发生率为8.11%(3/37),低于对照组的40.54%(15/37),差异有统计学意义(P<0.05)。结论:间歇性鼻饲联合吞咽功能训练应用于脑梗死后吞咽障碍患者,可提高康复优良率,减轻吞咽障碍程度,改善营养指标水平,降低并发症发生率,效果优于常规鼻饲留置联合吞咽功能训练。

【关键词】脑梗死;吞咽障碍;间歇性鼻饲;吞咽功能训练;并发症

吞咽障碍是脑梗死发病后常见的并发症之一,患者表现为吞咽困难、吞咽时咳呛等,进食时可能引发误吸,导致肺部感染或其他呼吸道疾病,故临床可采用鼻饲补充机体所需营养,而长期留置鼻饲管会引发食管黏膜损伤[1-2]。临床多以吞咽功能训练锻炼与吞咽相关的面部肌肉和舌肌,以改善吞咽功能[3]。间歇性鼻饲是指将胃管经口鼻插入胃内或食管进行管饲注食,注食完成后即刻拔除胃管,降低损伤咽喉、食管的发生风险[4-5]。本文观察间歇性鼻饲联合吞咽功能训练在脑梗死后吞咽障碍患者中的应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2022—2023年本院收治的74例脑梗死后吞咽障碍患者进行前瞻性研究。纳入标准:经颅脑CT或磁共振成像检查确诊脑梗死[6];合并吞咽障碍[7];康复期。排除标准:合并口腔、咽喉、食管等部位病变;伴有咽喉或颈部畸形;凝血功能障碍。患者家属对本研究内容了解并自愿签署知情同意书,且研究经本院伦理委员会批准。按照随机数字表法将其分为对照组和观察组各37例。观察组:男19例,女18例;年龄40~77岁,平均(58.63±2.73)岁;病程3~6个月,平均(4.**±0.48)个月。对照组:男21例,女16例;年龄40~77岁,平均(58.57±2.71)岁;病程3~6个月,平均(4.67±0.51)个月。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法

两组均给予吞咽功能训练。

(1)头颈部康复锻炼:由专业康复人员引导患者进行颈部训练,反复进行低抬头、左右转动等训练,并逐渐从被动锻炼变化为主动锻炼,10次/组,3组/d。(2)舌肌锻炼:引导患者尽可能伸出舌头,并向前或两侧进行自主运动,运动速度从慢到快。若患者无法完全伸出舌头,则利用无菌纱布覆盖舌头后使用手进行牵拉被动锻炼,直至舌头可自主伸出。(3)下颌锻炼:患者尽力张口后逐渐放松,同时在患者上下牙处放置软硬适当的物品以维持撑开状态,在咬肌保持紧张状况下实施按摩,最后引导患者尽快开闭下颌,同时进行下颌前后左右移动,10次/组,3组/d。(4)吞咽反射肌锻炼:沿喉前壁和侧壁直至下颌处重复擦拭皮肤,10次/组,3组/d;使用冰冻过棉签吸取少量冰水,随后轻拭腭帆、舌根及咽后壁等部位以进行刺激,同时指导患者进行吞咽,以便进行空口吞咽锻炼,2次/d,15 min/次。(5)进食锻炼:患者取坐或半卧体位,在重力的引导下辅助食物直至胃中,根据患者实际状况选取流质、准固体、固体及普食,取适当食物放置在健侧口腔的舌后处,待患者感到食物放置完成后进行咀嚼,重复进行吞咽行为,吞咽后服用温水2 mL,45 min/d。

对照组采取常规鼻饲留置。取患者坐位或将床头抬高30°左右,医护人员使用石蜡油在胃管前15~20 cm处润滑,将鼻胃管经患者鼻腔插入胃管直至胃内,此阶段患者需进行吞咽,确保胃管置入深度为45~55cm,密切关注患者有无呛咳、憋气等现象,随后对胃管实施抽吸,无气泡出现则为置管成功,完成上述操作后在鼻翼或脸颊处固定胃管,结合患者实际消化状况对患者进行适当留置饮食鼻饲,250~350 mL/次,4~5次/d,单次鼻饲时间20~30min。

观察组采取间歇性鼻饲。患者取坐位或仰卧体位,将头部抬高超过45°,若患者装有义齿则需提前取出,医护人员使用温水湿润胃管前端,将鼻胃管顺着吞咽异常较严重或发生麻痹的咽喉壁置入,置入深度为8~10 cm时叮嘱患者采取吞咽行为,直至放置深度为25~35cm时停止,观察患者有无呛咳、憋气等现象,随后对胃管实施抽吸,无气泡出现则为置管成功,利用胃管向患者注入流质食物,需结合患者实际状况调整食物量,完成上述操作后反折鼻胃管,缓慢将其移除,取出鼻胃管的过程中患者指导深呼吸,并于呼吸末尽快取出胃管,取出鼻胃管后经口服用少量温热水清洗胃管,每周更换2~3次鼻胃管。

两组均持续干预4周。

1.3观察指标

(1)比较两组康复优良率。干预4周后,患者吞咽时咳呛、吞咽困难、声音嘶哑等症状消失,经饮水实验评级显示提高≥2级为优;干预4周后,患者吞咽时咳呛、吞咽困难、声音嘶哑等症状有所好转,经饮水实验评级显示提高1级为良;干预4周后,患者临床症状与饮水试验评级均无明显变化为差。(2)比较两组干预前后吞咽障碍功能评分。使用标准吞咽功能评估表(SSA)评估吞咽功能评分,总分18~46分,分值越低吞咽功能越好;使用吞咽造影录像检查(VFSS)评估吞咽障碍评分,总计0~10分,分值越高吞咽障碍越轻。(3)比较两组干预前后营养指标水平。采集患者空腹静脉血3 mL,3000 r/min离心10 min,离心半径为10 cm,取上层血清冷藏保存待测,采用免疫化学法测定白蛋白(ALB)、血红蛋白(Hb),测量患者身高和体质量并计算体质量指数(BMI)。(4)比较两组并发症发生率。

1.4统计学方法

应用SPSS 25.0软件进行统计学分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

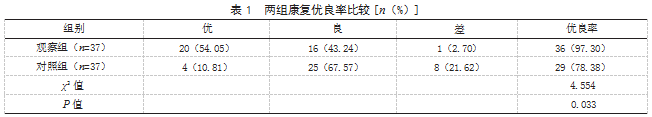

2.1两组康复优良率比较

观察组康复优良率为97.30%(36/37),高于对照组的78.38%(29/37),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

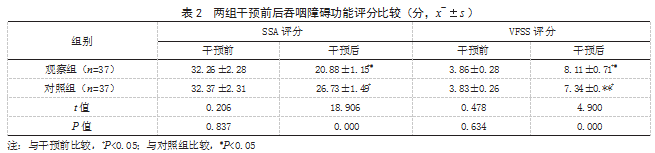

2.2两组干预前后吞咽障碍功能评分比较

治疗前,两组SSA、VFSS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组VFSS评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,两组SSA评分均低于治疗前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

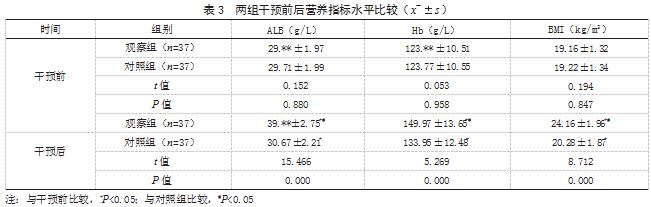

2.3两组干预前后营养指标水平比较

治疗前,两组ALB、Hb、BMI水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组ALB、Hb、BMI水平均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

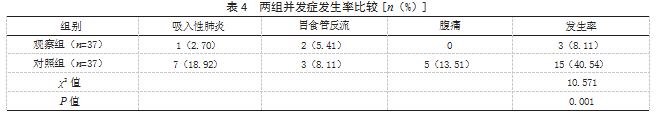

2.4两组并发症发生率比较

观察组并发症发生率为8.11%(3/37),低于对照组的40.54%(15/37),差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

3讨论

脑梗死导致咽喉肌肉无法正常的收缩和放松,引发吞咽困难和食物滞留,还会导致咽喉肌肉延缓,引发声音嘶哑或完全失声,影响患者正常生活[8]。常规吞咽功能训练虽能改善患者吞咽功能,但无法满足患者机体所需营养,故需进行鼻饲以保证营养摄入。常规鼻饲留置会对鼻腔黏膜产生机械性损伤,引发鼻腔黏膜炎症,且长期置管会对吞咽功能锻炼造成一定程度的影响,降低康复效果[9]。

本研究结果显示,干预后,观察组康复优良率和VFSS评分均高于对照组,SSA评分低于对照组。分析原因为间歇性鼻饲在患者需要进食时经口鼻插入鼻胃管,并于进食后拔除,此操作在置管时能刺激舌根部,促使舌骨肌张力上升,使吞咽反射肌发生反应,联合吞咽功能训练可协同改善吞咽障碍,减轻吞咽困难[10-11]。长期留置鼻饲可导致患者无法使用口腔咀嚼或吞咽食物,导致消化道功能减退,引发营养不良[12]。本研究结果同时显示,干预后,观察组ALB、Hb、BMI水平均高于对照组,并发症发生率低于对照组。分析原因为间歇性鼻饲能确保食道正常生理结构的完整,保证食道在进食后闭合,且还能提升声门上内收反射的灵敏度,有效降低反流物在咽喉停留,降低并发症的发生[13]。

综上所述,间歇性鼻饲联合吞咽功能训练应用于脑梗死后吞咽障碍患者,可提高康复优良率,减轻吞咽障碍程度,改善营养指标水平,降低并发症发生率,效果优于常规鼻饲留置联合吞咽功能训练干预。

[1]李园园,王丽娜.老年脑梗死吞咽功能障碍患者采取早期康复护理干预的临床效果分析[J].国际老年医学杂志,2020,41(3):165-167.

[2]张盼,李娴,郭园丽.吞咽功能训练与鼻饲泵对急性脑梗死继发吞咽功能障碍患者的效果观察[J].国际医药卫生导报,2021,27(21):3336-3339.

[3]Xia W,Zheng C,Zhu S,et al.Does the addition of specific acupuncture to standard swallowing training improve outcomes in patients with dysphagia after stroke?a randomized controlled trial[J].Clin Rehabil,2016,30(3):237-246.

[4]尹姗姗,李娟,张红娟.低频脉冲电刺激联合摄食训练对脑卒中后吞咽障碍康复的促进作用[J].中国实用医刊,2021,48(22):57-60.

[5]庞永艳,冯艳玲,吴爽.间歇性鼻饲联合吞咽功能康复训练在脑卒中吞咽障碍患者中的应用效果[J].临床护理杂志,2022,21(3):11-13.

[6]中国心血管病预防指南(2017)写作组,中华心血管病杂志编辑委员会.中国心血管病预防指南(2017)[J].中华心血管病杂志,2018,46(1):10-25.

[7]中国吞咽障碍康复评估与治疗专家共识组.中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017年版)[J].中华物理医学与康复杂志,2018,40(1):1-10.

[8]夏菲菲.吞咽功能训练联合鼻饲对急性脑梗死吞咽功能障碍患者的影响[J].中外医学研究,2022,20(35):98-101.

[9]朵银莉,马玉荣.间歇性鼻饲联合吞咽功能康复训练在老年脑卒中后吞咽障碍患者中的应用效果[J].中西医结合护理(中英文),2023,9(1):169-171.

[10]王晓燕.间歇性鼻饲法联合分组康复训练对脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能及康复护理依从性的影响[J].现代诊断与治疗,2021,32(17):2837-2838.

[11]黎景春,谢雷,苏树芬,等.间歇性鼻饲结合吞咽功能康复护理训练对脑梗死吞咽障碍患者康复效果的影响[J].白求恩医学杂志,2020,18(4):413-414.

[12]林玉贞,韦献萍,梁乐,等.间歇性鼻饲配合吞咽训练在脑卒中吞咽障碍患者中的应用研究[J].中国现代药物应用,2022,16(22):174-177.

[13]周玉妹,张超,方小群,等.间歇性鼻饲联合吞咽训练对脑卒中吞咽障碍病人的影响[J].护理研究,2019,33(17):2935-2939.