蒙脱石联合艾司奥美拉唑治疗中高危急性非静脉曲张性上消化道出血的疗效及安全性研究论文

2025-03-13 11:45:34 来源: 作者:xujingjing

摘要:目的探讨蒙脱石联合艾司奥美拉唑治疗中高危急性非静脉曲张性上消化道出血的疗效及安全性。方法选取2021年6月—2023年1月本院收治的65例中高危急性非静脉曲张性上消化道出血患者为研究对象,依据治疗方法不同将患者分为对照组(34例)和试验组(31例)。其中,对照组采用艾司奥美拉唑治疗,试验组采用蒙脱石联合艾司奥美拉唑治疗,比较组间止血率(24h、48h、72h)、临床指标以及并发症发生率。结果试验组24h止血率、血压稳定时间指标、并发症发生率等优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论对中高危

摘要:目的探讨蒙脱石联合艾司奥美拉唑治疗中高危急性非静脉曲张性上消化道出血的疗效及安全性。方法选取2021年6月—2023年1月本院收治的65例中高危急性非静脉曲张性上消化道出血患者为研究对象,依据治疗方法不同将患者分为对照组(34例)和试验组(31例)。其中,对照组采用艾司奥美拉唑治疗,试验组采用蒙脱石联合艾司奥美拉唑治疗,比较组间止血率(24h、48h、72h)、临床指标以及并发症发生率。结果试验组24h止血率、血压稳定时间指标、并发症发生率等优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论对中高危急性非静脉曲张性上消化道出血患者采用蒙脱石联合艾司奥美拉唑治疗,可提高短时间止血成功率,且安全性较高,值得应用。

关键词:蒙脱石;艾司奥美拉唑;急性非静脉曲张;上消化道出血;疗效;安全性;可行性

0引言

急性非静脉曲张性上消化道出血属于急症,通常因食管、胃十二指肠以及胰胆管等疾病引发出血现象,临床症状以黑便、呕血为主,部分患者还易产生周围循环衰竭现象[1]。该疾病发病急,会在短时间内发生病情变化,直接危及患者生命安全[2]。由于患者易出现呕血及黑便现象,症状严重,会引起患者及家属恐慌。只有提升临床治疗效果,短时间内明确出血原因并对症治疗才能够提升患者满意度。临床对这一疾病展开治疗过程中,注重监测出血征象,并进行液体复苏,而作为质子泵抑制剂艾司奥美拉唑在实际应用过程中,可以对胃酸分泌产生良好的抑制效果,但是单纯应用该药物进行疾病治疗的效果有待提升。为进一步强化效果,近年来临床研究中开始广泛使用蒙脱石联合艾司奥美拉唑用药方式,效果显著,安全性高。鉴于此,本次研究对65例急性非静脉曲张性上消化道出血患者进行研究,探讨蒙脱石联合艾司奥美拉唑治疗效果,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年6月—2023年1月本院收治的65例中高危急性非静脉曲张性上消化道出血患者为研究对象,依据治疗方法不同随机将患者分为对照组和试验组。对照组(34例),其中有10例给予奥曲肽注射液及口服凝血酶散补救治疗,患者平均年龄(58.00±11.98)岁,疾病类型为十二指肠溃疡(球部及球后)19例、胃溃疡4例、复合性溃疡4例、其他7例。试验组(31例):患者平均年龄(55.84±17.06)岁,疾病类型为十二指肠溃疡(球部及球后)18例、胃溃疡4例、复合性溃疡1例、其他8例。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

所有患者入院后均展开基础对症治疗,维持患者基础生命体征,不可以食用其他黏膜保护剂。

对照组采用艾司奥美拉唑(海南倍特药业有限公司;国药准字H20213517)持续泵入治疗,80mg iv 8mg/h。出血停止后改为艾司奥美拉唑40mg ivdrip q12h至出院。

试验组在对照组的基础上加服蒙脱石(湖南华纳大药厂股份有限公司;国药准字H20093089),口服蒙脱石(3g po tid,3d,首剂加倍)+艾司奥美拉唑80mg iv 8mg/h持续泵入至出血停止,出血停止后改为艾司奥美拉唑40mg ivdrip q12h直到出院为止。

所有患者出院后均予口服艾司奥美拉唑40mg qd。

1.3观察指标

组间治疗后24h、48h、72h止血率。

组间临床指标:输血量、血压稳定时间、住院天数、住院费用。

并发症发生率:呕吐、恶心、腹泻、腹痛、便秘。

1.4数据处理

采用SPSS 26.0统计软件进行统计学分析,计量资料符合正态分布,用均数±标准差(x—±s)表示,采用t检验;计数资料符合非正态分布时,用率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1对比两组患者24h、48h、72h止血率

试验组24h止血率高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2对比两组患者临床指标

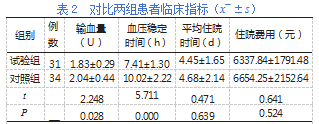

试验组输血量、血压稳定时间指标优于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05);平均住院时间、住院费用对比,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3对比两组患者并发症发生率

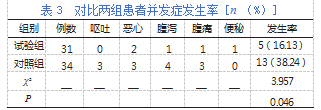

治疗后试验组并发症发生率低于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3讨论

急性非静脉曲张性上消化道出血是临床上最常见的急危重症之一,其主要病因为消化性溃疡、急性胃黏膜病变、上消化道肿瘤、应激性溃疡。急性非静脉曲张性上消化道出血不仅会有黑便、呕血等症状,而且会导致患者血压骤降,同时心率会明显加快,伴随面色苍白、心悸、头晕等临床症状,易导致较高病死率,从临床症状以及疾病易导致的严重后果来看,必须在临床治疗中结合症状对症治疗,合理用药至关重要[3-5]。发病后,患者会受到巨大折磨,呕血等临床症状较为惊险,患者短时间内精神压力会明显加大,导致疾病进一步发展,所以此类型疾病实际展开治疗过程中,必须确保所使用药物呈现出高效性,依据病症特点,其应在短时间内产生较强的止血效果,不仅可以促使患者临床症状得到改善,促使其所感受到的痛苦降低,更重要的是,可以一定程度上对患者心理压力进行缓解,逐渐身心放松,而这一状态则能够更加有利于药物的吸收,发挥药物功能,实现疾病有效治疗的效果。

近年来众多临床研究显示,在治疗中高危急性非静脉曲张性上消化道出血的过程中,恰当的药物干预极为关键。它不仅是控制疾病、改善患者临床症状的主要手段,而且满足了疾病管理的需求,并对提升患者的生活质量和临床症状调节起到了不可忽视的作用。而在积极进行各种药物功能研究的过程中发现,艾司奥美拉唑针对这一疾病治疗中,尽管可以实现对出血现象的控制,但是治疗止血效果欠佳,为改善这一现象,临床治疗中逐渐开始在给予患者艾司奥美拉唑的基础上加服蒙脱石,联合用药可以对上消化道出血现象进行及时有效控制,更重要的是,短时间内患者再次发生出血的概率较低[6-7]。这是由于两种药物互相作用,既可抑制胃酸分泌,又可阻隔胃酸、胃蛋白酶等攻击因子对创面的攻击,对胃黏膜进行保护,还可提高凝血功能[8-11]。

本次研究结果显示:试验组24h止血率、临床指标优于对照组(P<0.05),说明联合用药方式能有效控制消化道出血,可在短时间内进行疾病临床症状控制,促进患者康复,并发症发生率低于对照组。分析原因,联合用药方式除了抑制胃酸分泌,还形成保护屏障,增强黏膜屏障防御能力,提高局部凝血功能,促进创面愈合,实现对患者临床指标的有效改善,促进患者身体机能恢复,稳定病情,且不易引起不良反应,效果较显著。

综上所述,在急性非静脉曲张性上消化道出血治疗中采用蒙脱石联合艾司奥美拉唑治疗方式,可在24h内产生更高的止血成功率,促进患者临床指标的改善,且并发症发生率较低,此方案安全且有效,值得推广。但是,需明确指出的是,该研究因受限于有限的样本量,可能导致所得结果存在一定的误差。为了进一步提高研究的精确性和可靠性,后续研究中有必要增加样本量以进行更为深入的探讨。

[1]何桦,孙丽丽,庞娜.无痛胃镜止血治疗急性非静脉曲张性上消化道出血不同给药方式疗效比较[J].中国药业,2022,31(23):96-99.

[2]许阳院,曾小冬,梅婷.内镜下钛夹与药物注射治疗急性非静脉曲张性上消化道出血患者的临床疗效比较[J].当代医学,2022,28(13):108-110.

[3]莫志旺,黄福林,王囡囡,等.内镜下钛夹与药物注射治疗急性非静脉曲张性上消化道出血患者的临床疗效比较[J].当代医学,2022,28(14):150-152.

[4]田新诚,邵旭鹏,刘委宏,等.人参止血汤治疗急性非静脉曲张性上消化道出血(脾不统血证)的临床研究[J].中国中医急症,2022,31(11):1918-1920,1932.

[5]徐小其,缪春润.黄芪建中汤加减联合奥美拉唑、奥曲肽治疗急性非食管胃底静脉曲张性上消化道出血的效果研究[J].基层中医药,2022,1(9):36-40.

[6]陈颖,鲁爽,谢松梅.急性非静脉曲张性上消化道出血治疗药物临床试验技术指导原则要点解读[J].中国临床药理学杂志,2022,38(9):1020-1024.

[7]李文艺.黄芪建中汤加减联合奥曲肽治疗急性非食管胃底静脉曲张性上消化道出血的效果[J].当代医药论丛,2022,20(3):174-176.

[8]唐红波.胃镜下重酒石酸去甲肾上腺素不同方式给药治疗急性非静脉曲张性上消化道出血的效果[J].实用中西医结合临床,2022,22(15):93-96.

[9]徐吉哲.急性非静脉曲张性上消化道出血治疗中内镜止血的应用效果评价[J].中国医疗器械信息,2022,28(11):124-126.

[10]郑扬,向正国,马上吉,等.胃镜电凝止血联合镜下蒙脱石散创面给药对胃溃疡出血患者溃疡恢复和疼痛程度的影响[J].临床消化病杂志,2018,30(1):15-19.

[11]Wang J,Wang M,Zhao L,et al.Investigating the efficacy and safety of mineral smectite granules on wound healing.[J].Experimental and Therapeutic Medicine,,2021,21(2):160.