局部带蒂黏膜附着龈重建术与游离龈移植术在口腔种植修复患者中的应用效果比较论文

2025-03-13 11:00:51 来源: 作者:xujingjing

摘要:目的:比较局部带蒂黏膜附着龈重建术与游离龈移植术在口腔种植修复患者中的应用效果。方法:回顾性分析2021年1月至2022年10月于该院行口腔种植修复的80例患者的临床资料,根据牙龈移植方法不同将其分为对照组和观察组各40例。两组均行口腔种植修复治疗,对照组采用游离龈移植术进行牙龈移植,观察组采用局部带蒂黏膜附着龈重建术进行牙龈移植。比较两组临床疗效,治疗后1、6个月龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平,治疗前后附着龈宽度,以及并发症发生率。结果:两组治疗总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05)

【摘要】目的:比较局部带蒂黏膜附着龈重建术与游离龈移植术在口腔种植修复患者中的应用效果。方法:回顾性分析2021年1月至2022年10月于该院行口腔种植修复的80例患者的临床资料,根据牙龈移植方法不同将其分为对照组和观察组各40例。两组均行口腔种植修复治疗,对照组采用游离龈移植术进行牙龈移植,观察组采用局部带蒂黏膜附着龈重建术进行牙龈移植。比较两组临床疗效,治疗后1、6个月龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平,治疗前后附着龈宽度,以及并发症发生率。结果:两组治疗总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1个月,观察组龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后6个月,两组龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后3个月、1年,两组附着龈宽度均大于治疗前,且观察组大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后1年,两组附着龈宽度均小于治疗后3个月,差异有统计学意义(P<0.05);两组均未出现明显并发症。结论:局部带蒂黏膜附着龈重建术应用于口腔种植修复患者可短期内改善龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平,增大附着龈宽度,效果优于游离龈移植术治疗,但临床疗效与游离龈移植术相当。

【关键词】局部带蒂黏膜附着龈重建术;游离龈移植术;口腔种植修复;附着龈宽度;龈沟出血指数;菌斑指数;探诊深度

为促进种植体良好愈合,口腔种植修复可通过牙龈移植增加附着龈宽度[1-2]。游离龈移植术与局部带蒂黏膜附着龈重建术是目前口腔种植修复常用的牙龈移植方法,但目前临床对二者的应用效果仍存在较多争议[3-4]。本文比较局部带蒂黏膜附着龈重建术与游离龈移植术在口腔种植修复患者中的应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾性分析2021年1月至2022年10月于本院行口腔种植修复的80例患者的临床资料。纳入标准:符合口腔种植修复适应证;种植点位颊舌(腭)侧附着龈宽度0.5~2.0 mm;年龄≥

18岁;牙齿缺失,且缺牙区牙床条件良好、牙槽骨吸收不严重。排除标准:合并凝血功能障碍;合并免疫功能异常;合并严重心脑血管疾病;糖尿病血糖未控制;有精神病史或存在认知功能障碍。患者对本研究内容了解并自愿签署知情同意书。根据牙龈移植方法不同将其分为对照组和观察组各40例。对照组男21例,女19例;年龄18~74岁,平均(48.76±8.65)岁;缺失部位:前牙28例,磨牙12例;病程1~6个月,平均(3.59±1.05)个月;牙齿缺损颗数56颗;牙龈退缩Miller分类:Ⅰ类12例,Ⅱ类19例,Ⅲ类9例。观察组男22例,女18例;年龄18~75岁,平均(48.83±8.70)岁;缺失部位:前牙29例,磨牙11例;病程1~6个月,平均(3.71±0.97)个月;牙齿缺损颗数59颗;牙龈退缩Miller分类:Ⅰ类10例,Ⅱ类23例,Ⅲ类7例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法

两组均行口腔种植修复治疗,术前拍摄X线片,明确缺失牙齿情况及种植牙位置。对种植区域进行局部麻醉,采用环形刀垂直切开植入点的黏膜至骨面,建造种植牙孔洞,成功后进行翻瓣操作,充分暴露牙槽骨,采用三棱先锋钻扩大种植牙孔洞,孔洞深度和直径需符合种植牙要求。之后将试植体植入骨洞内,确定吻合程度合适后将种植体植入骨洞中,安放愈合螺丝,缝合牙龈完成一期手术,一期手术结束后3个月后复查,确认种植体骨融合良好,再进行二期手术,二期手术前同样进行局部麻醉,切开牙龈,暴露种植体顶端,进行牙龈移植,之后取下愈合螺丝,将人工牙齿安装到种植体顶端后完成修复。

对照组采用游离龈移植术进行牙龈移植。麻醉起效后在受区膜龈联合位置作1 mm的水平切口,注意不要切透骨膜,沿骨膜方向分离半厚瓣,将牙槽黏膜受体床扩张至3 mm左右,保证受体位置6~8 mm,并在唇颊侧作垂直切口,将半厚瓣移动至前庭沟位置后进行缝合,同时将部分半厚瓣固定在受体根方,去除弹性纤维,完成受区创面。选择上颌前磨牙与第一磨牙腭侧间作为供区,在距龈缘3 mm处作切口,分层剥离获取的腭黏膜骨膜瓣为断层黏膜瓣,取出厚度为1 mm的断层黏膜瓣,迅速移植到受区进行“O”字间断缝合固定,完成操作后检查创面,无异常后用医用纱布止血,佩戴腭护板。

观察组采用局部带蒂黏膜附着龈重建术进行牙龈移植。麻醉起效后沿受区的槽嵴顶偏舌侧作一长1.5~2.5 cm、宽0.5~1.0 cm的梯形切口,切口深度3~5 mm,保留龈乳头,并确保两边均有角化牙龈存在,注意不要切透骨膜,沿骨膜方向分离1~2 mm的半厚瓣,清除骨膜上的肌纤维,保证基底骨膜的完整性。将带蒂黏膜瓣滑行至前庭沟,缝合后固定在基底处,无异常后缝合切口。

两组术后均含漱复方氯己定含漱液,嘱患者定期回院复查,随访1年。

1.3观察指标

(1)比较两组临床疗效。术后1个月评估,显效:附着龈宽度增加≥2 mm,种植体和相邻牙龈缘协调性良好;有效:1 mm≤附着龈宽度增加<2 mm,种植体和相邻牙龈缘协调性一般;无效:附着龈宽度增加<1 mm,种植体和相邻牙龈缘协调性较差。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。(2)比较两组治疗后1、6个月龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平。龈沟出血指数:0分表示龈缘和龈乳头无炎症;

1分表示龈缘和龈乳头轻度炎症,但探诊不出血;

2分表示牙龈轻度炎症,有颜色改变,无肿胀,探诊后点状出血;3分表示牙龈中度炎症,有颜色改变和轻度肿胀,探诊后出血,但血溢在龈沟内;

4分表示牙龈重度炎症,有颜色改变和明显肿胀,探诊后出血,且血溢出龈沟;5分表示牙龈颜色改变和明显肿胀,偶有溃疡,探诊后出血或自动出血。菌斑指数:0分为龈缘区无菌斑;1分为龈缘区牙面有薄菌斑;2分为龈缘区或邻面有中等量菌斑;

3分为龈沟内、龈缘区及邻面有中大量软垢。将探针尖端紧贴患者牙面置入牙周袋底,记录探诊深度。

(3)比较两组治疗前后附着龈宽度。于治疗前和治疗后3个月、1年,使用探针测量附着龈宽度。

(4)比较两组并发症发生率。

1.4统计学方法

采用SPSS 21.0统计学软件处理数据,计量资料以(x—±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组临床疗效比较

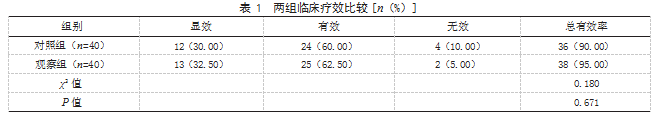

观察组治疗总有效率为95.00%(38/40),对照组治疗总有效率为90.00%(36/40),两组治疗总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2两组治疗后1、6个月龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平比较

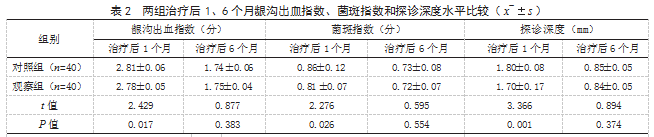

治疗后1个月,观察组龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后6个月,两组龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.3两组治疗前后附着龈宽度比较

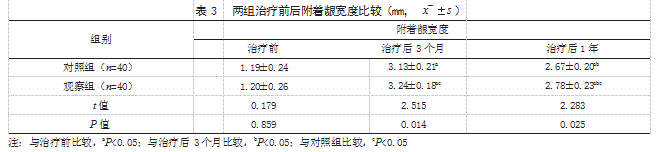

治疗前,两组附着龈宽度比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后3个月、1年,两组附着龈宽度均大于治疗前,且观察组大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后1年,两组附着龈宽度均小于治疗后3个月,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4两组并发症发生率比较

两组均未出现明显并发症。

3讨论

口腔种植修复是修复牙齿缺失的重要方法,但多数患者存在附着龈不足或缺失的情况,因此临床常采用游离龈移植术、局部带蒂黏膜附着龈重建术等对附着龈进行重建,以提高口腔种植修复效果[5]。

本研究结果显示,两组治疗总有效率比较,差异无统计学意义。分析原因为局部带蒂黏膜附着龈重建术与游离龈移植术均可有效改善种植牙附着龈不足或缺失情况,提高口腔种植修复效果。本研究结果同时显示,治疗后1个月,观察组龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平均低于对照组。分析原因为局部带蒂黏膜附着龈重建术短期内可提高附着龈的稳定性,恢复牙周健康,从而改善牙龈出血及菌斑堆积情况,提高口腔抗菌能力[6-7]。

本研究结果还显示,治疗后3个月、1年,观察组附着龈宽度均大于对照组;治疗后1年,两组附着龈宽度均小于治疗后3个月。分析原因为游离龈移植术供区是在种植体手术部位周围,虽可增加附着龈宽度,但会加重对手术周边部位的机械性损伤,从而导致其术后更易出现附着龈退缩情况[8-9]。本研究结果又显示,两组均未出现明显并发症。提示采用局部带蒂黏膜附着龈重建术治疗未增加安全风险。

综上所述,局部带蒂黏膜附着龈重建术应用于口腔种植修复患者可短期内改善龈沟出血指数、菌斑指数和探诊深度水平,增大附着龈宽度,效果优于游离龈移植术治疗,但临床疗效与游离龈移植术相当。

[1]万蕾蕾,马静雯,张纪春,等.游离龈移植术后龈瓣收缩效果的临床研究[J].现代生物医学进展,2019,19(5):86-89.

[2]潘巨利,梁磊,邢汝东,等.局部带蒂黏膜瓣附着龈重建术的临床应用[J].北京口腔医学,2018,26(1):43-46.

[3]韩子瑶,王翠,胡文杰,等.应用游离龈移植术增宽磨牙缺失区域角化组织利于种植治疗的临床观察(附1例3年随访报告)[J].中国实用口腔科杂志,2019,12(3):129-135.

[4]张捷.附着龈重建在口腔种植修复中的应用价值研究[J].中国保健营养,2019,17(17):124.

[5]周俊.附着龈重建应用于口腔种植修复中的应用价值研究[J].医药与保健,2020,28(4):90-91.

[6]刘磊,吕东达.口腔种植修复技术对慢性牙周炎患者种植体松动度、PD及SBI指数影响研究[J].陕西医学杂志,2018,47(3):305-307.

[7]戴方毅,刘敏.口腔种植修复对牙列缺损患者牙菌斑与牙周袋指数及美观影响的研究[J].中国美容医学,2018,27(4):73-76.

[8]郭文锦,潘巨利,贾斌.两种附着龈重建术用于口腔种植修复的临床疗效观察[J].牙体牙髓牙周病学杂志,2018,28(10):30-34.

[9]赵燕坤,贺克洪.游离龈移植术与局部带蒂黏膜附着龈重建术对口腔种植修复的疗效对比[J].中外医学研究,19(18):164-166.