乳突刺骨术、面部拨针与经筋刺法并用对贝尔氏麻痹面神经功能的恢复作用研究论文

2025-02-27 16:46:33 来源: 作者:xuling

摘要:乳突刺骨术、面部拨针与经筋刺法并用对贝尔氏麻痹面神经功能的恢复具有显著效果,相较于单纯针刺治疗,能够更有效地改善患者的症状,促进面神经功能的恢复。

[摘要]目的探讨乳突刺骨术、面部拨针与经筋刺法并用对贝尔氏麻痹面神经功能的恢复作用。方法回顾性选取2022年8月—2023年5月白银市第二人民医院收治的40例贝尔氏麻痹患者的临床资料。以不同治疗方法分组,每组20例,对照组采用单纯针刺治疗,治疗组联合乳突刺骨术、面部拨针与经筋刺法治疗。对比两组中医证候积分、面神经功能、面部功能损害情况。结果治疗后,治疗组中医证候积分低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。治疗后,治疗组面神经功能分级优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组面部功能损害评分总分(33.67±2.29)分低于对照组(40.31±3.33)分,差异有统计学意义(t=7.348,P<0.05)。结论乳突刺骨术、面部拨针与经筋刺法并用对贝尔氏麻痹面神经功能的恢复具有显著效果,相较于单纯针刺治疗,能够更有效地改善患者的症状,促进面神经功能的恢复。

[关键词]贝尔氏麻痹;乳突刺骨术;面部拨针;经筋刺法

贝尔氏麻痹是一种常见的神经系统疾病,主要表现为面部肌肉无力或瘫痪,导致面部表情失真[1]。这种病症往往突然发生,且可能伴随面部感觉异常[2]。近年来,随着中医学的深入研究和临床实践的积累,针灸治疗在贝尔氏麻痹康复中的应用逐渐受到重视。特别是“新中医诊疗体系”——乳突刺骨术、面部拨针与经筋刺法,在促进面神经功能恢复方面显示出独特的优势。乳突刺骨术以其独特的针刺手法,在改善面部肌肉功能和减轻神经炎症方面取得了显著效果;面部拨针则通过轻微的刺激,促进面部微循环,有助于神经再生;经筋刺法直接针对经络系统进行调节,以恢复面部的正常生理功能[3-4]。本研究旨在探讨新中医诊疗体系对贝尔氏麻痹面神经的恢复作用,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾性选取2022年8月—2023年5月白银市第二人民医院收治的40例贝尔氏麻痹患者的临床资料,以不同治疗方法分组,每组20例。治疗组中男10例,女10例;年龄38~66岁,平均(49.47±8.23)岁;病程4~12年,平均(7.54±2.11)年。对照组中男7例,女13例;年龄37~65岁,平均(48.55±8.17)岁;病程3~12年,平均(7.38±2.35)年。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。本研究经白银市第二人民医院伦理委员会审核批准(20240528B)。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:明确诊断为贝尔氏麻痹[5];年龄18-70岁;首次发病或既往发病但未接受过相关针灸治疗;临床资料完整。

排除标准:患有严重脏器器质性疾病者;处于妊娠期或哺乳期者;面神经麻痹由其他原因(如外伤、肿瘤、中耳炎等)引起者;对针灸治疗有严重恐惧或过敏反应者。

1.3方法

对照组:采用单纯针刺进行治疗。针刺手法操作指南:在进行针刺手法操作时,患者应采取舒适的仰卧位,以便于施针。阳白四透采用特殊的“一穴四针”技法,针尖与皮肤保持约15°的角度,分别刺向预定的4个穴位,进针深度控制在1寸左右。在地仓与颊车之间,沿着阳明经筋的走向进行多针浅刺,每隔约0.5寸的距离刺入1针,进针深度约为0.5寸。对于如太阳透颊车、太阳透地仓等特殊穴位,同样保持针尖与皮肤约15°的角度,进针深度在2.0~2.5寸之间,但务必注意避免穿透颊肌。所有穴位均采用平补平泻的手法,操作需轻盈快捷,以患者感到针下得气为度。睛明穴则采用垂直进针的方式,深度约为0.5寸,无需额外手法。而下关、翳风、颧髎、合谷、牵正等穴位,则采用直刺法,进针深度在1.0~1.5寸之间,并辅以捻转泻法来增强效果。针刺风池穴时,需向口角方向直刺,深度同样控制在1.0~1.5寸之间,并采用重提轻插的泻法。通里穴也采用直刺法,但进针深度稍浅,在0.5~0.8寸之间,并施以重插轻提的补法。照海穴的针刺则需刺向水泉穴方向,与皮肤呈45°斜刺进针,同时运用重插轻提的补法,直至足踝部产生轻微的窜麻感。申脉穴的进针深度在0.3~0.5寸之间,并采用轻插重提的泻法来完成治疗。百会、印堂、人中等穴位进针深度约为0.5寸,其中百会穴采用平补平泻手法操作,而印堂、人中则采用雀啄泻法。对于太冲、内关等双侧穴位,进针深度在0.8~1寸之间,其中太冲穴施以重插轻提补法,内关穴则施以捻转泻法。在整个针刺过程中,务必保持手法精准、力度适中,以确保治疗效果和患者的舒适度。针刺治疗1次/d,15 d为1个疗程,每疗程相隔1~2 d,治疗2个疗程。

治疗组:采用“新中医诊疗体系”——乳突刺骨术、面部拨针与经筋刺法结合针刺治疗贝尔氏麻痹的方法。①乳突刺骨术。选取患侧乳突下1/3,局部严格消毒后选取骨减压针现刺入达骨面,在用瞬间暴力刺入骨质,稍停留后即拔出。出针时先退至肌层,再慢慢退出。术后覆盖无菌敷料。②面部拨针治疗。首先,在下颌角前大约1横指的位置确定进针点。接着,对局部皮肤进行严格消毒,之后使用开皮针轻轻开皮。然后,一手持专用面部拨针,缓慢而稳定地刺入皮肤,同时,另一手提捏患侧面部沿着面神经走形的部位软组织,仔细寻找并通透松解任何硬结或粘连部位。操作完成后,缓慢出针,并使用指腹轻轻按压刀口线附近,以促进愈合。③经筋刺法治疗。主要穴位包括阳白四透,具体操作为针尖分别指向上星、头维、攒竹、丝竹空等穴位进行刺激,同时在地仓与颊车之间的阳明经筋区域进行密集浅刺。根据患者的具体症状,还会选择特定的配穴以增强治疗效果。例如,对于闭目露睛的症状,可以增加照海透水泉、申脉、睛明、风池等穴位的治疗;口角歪斜严重时,则可加用地仓透牵正、合谷、翳风等穴位;构音障碍时,通里穴是一个有效的选择;而情志不畅时,可以考虑百会、印堂、太冲、内关、人中等穴位的治疗。④针刺治疗:治疗方法、疗程与对照组针刺治疗操作相同。刺骨及面部拨针治疗2周1次,15 d为1个疗程,每疗程相隔1~2 d;经筋刺法1次/d,10 d为1个疗程,每疗程间隔1~2 d。治疗2个疗程。

1.4观察指标

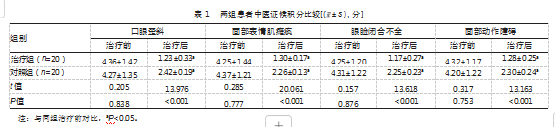

①中医证候积分。于治疗前及所有治疗结束后评估,包括口眼歪斜、面部表情肌瘫痪、眼睑闭合不全、面部动作障碍症状,无症状计为0分,轻度症状为2分,中度症状为4分,重度症状为6分。

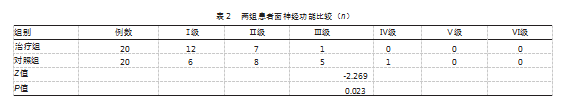

②面神经功能。采用House-Brackmann面神经功能分级系统,将面神经功能分为6个等级,从I级到Ⅵ级,级别越高面神经功能越差。

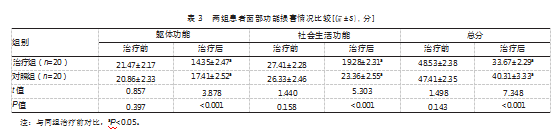

③面部功能损害。应用面部残疾指数(Facial Disability Index,FDI)评定,包括躯体功能(0~25分)和社会生活功能(0~30分)两个维度,评分越高面部功能越差。

1.5统计方法

采用SPSS 22.0统计学软件处理数据,中医证候积分、面部功能损害评分为计量资料,经Shapiro-Wilk检验符合正态分布,以(±s)表示,组间比较行两独立样本t检验,组内比较行配对t检验;面神经功能为计数资料以例数(n)表示,等级资料比较采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者中医证候积分比较

治疗后,治疗组中医证候积分均低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05),见表1。

2.2两组患者面神经功能比较

治疗后,治疗组患者面神经功能分级优于对照组患者,差异有统计学意义(Z=-2.269,P<0.05),见表2。

2.3两组患者面部功能损害情况比较

治疗后,治疗组面部功能损害评分低于对照组,差异有统计学意义(t=3.378、5.303、7.348,P均<0.05),见表3。

3讨论

贝尔氏麻痹作为一种常见的神经系统疾病,其治疗方法一直是医学研究的热点。传统的西医治疗方法,其中主要包括药物治疗与物理治疗等手段,虽然在许多情况下能够发挥效用,但其治疗效果并不总是能够达到预期的理想状态[6]。近年来,随着中医学的复兴和针灸技术的不断发展,针灸治疗在贝尔氏麻痹中的应用逐渐受到广泛关注[7]。本研究主要探讨了乳突刺骨术、面部拨针与经筋刺法并用对贝尔氏麻痹面神经功能的恢复作用。

本研究中,治疗组的中医证候积分明显低于对照组(P均<0.05),中医证候积分是对患者症状严重程度的一个综合评价,积分的降低意味着患者症状的改善。乳突刺骨术通过刺激乳突部位,有助于疏通经络,调和气血,从而达到改善面部肌肉功能的目的;面部拨针则能够轻微刺激面部穴位,促进血液循环,有助于神经的再生与修复;经筋刺法更是直接作用于经络系统,通过调和气血,舒通经络,进一步促进了面神经功能的恢复[8-10]。在面神经功能分级方面,治疗组的分级优于对照组(P<0.05)。面神经功能分级是评估面神经损伤程度的重要指标,分级的提升意味着面神经功能的恢复。乳突刺骨术通过刺激特定穴位,激发了面部神经的活性,促进了神经功能的恢复。面部拨针则通过刺激面部经络,增强了面部肌肉的收缩能力,进一步改善了面神经的功能。经筋刺法在调和气血的同时,也促进了面部神经的再生和修复,从而加速了面神经功能的恢复进程[11]。在面部功能损害评分方面,治疗组的评分(33.67±2.29)分低于对照组(40.31±3.33)分(P<0.05),与李诺等[11]的研究结果“透刺组的面部功能损害评分低于针刺组(P<0.05)”一致。乳突刺骨术通过疏通经络,改善了面部肌肉的供血情况,为面部功能的恢复提供了良好的物质基础。面部拨针则通过刺激面部穴位,促进了面部微循环的改善,有助于面部肌肉功能的恢复。经筋刺法更是从整体上调节了面部经络的气血运行,为面部功能的全面恢复创造了有利条件。

综上所述,乳突刺骨术、面部拨针与经筋刺法并用在贝尔氏麻*的治疗中具有显著的效果,三者通过不同的作用机制,共同作用于面神经功能的恢复,为临床治疗贝尔氏麻痹这一病症提供了新的选择和可能性。

[参考文献]

[1]李磊,刘磊,王丹,等.多部位肌肉面神经电图检测对贝尔麻痹患儿面神经功能及预后的评估价值[J].癫痫与神经电生理学杂志,2024,33(1):18-25.

[2]张毅宾,李治,沈国昌,等.经皮穿刺面神经电刺激联合星状神经阻滞治疗恢复期贝尔麻痹的疗效[J].浙江临床医学,2023,25(11):1664-1666.

[3]林启慧,王梦秋,苟春雁,等.针刺联合循经叩刺闪罐法治疗重度贝尔麻痹25例[J].中国针灸,2023,43(9):1033-1035.

[4]顾雪彤,李晓宁.李晓宁运用"牵正针法"结合透刺治疗恢复期贝尔麻痹经验撷菁[J].江苏中医药,2023,55(6):19-22.

[5]杨万章.周围性面神经麻痹诊断与治疗专家共识(2015)[C]//中国中西医结合学会神经科专业委员会.第十一次中国中西医结合神经科学术会议论文汇编.深圳市第六人民医院;2015:7.

[6]李永芝,彭华,刘国玲,等.健、患侧交替针刺治疗急性期贝尔氏麻痹临床研究[J].现代中医药,2022,42(1):82-85.

[7]刘景良.针灸结合超短波对贝尔面瘫的治疗效果及面神经麻痹程度评分探究[J].智慧健康,2022,8(13):52-54,67.

[8]李德华,李季,叶小琪,等.悬灸早期介入治疗急性期贝尔麻痹疗效评价[J].中国针灸,2020,40(2):123-128.

[9]张利,张玉瑛.潘畅主任中医师治疗贝尔氏麻痹经验[J].内蒙古中医药,2019,38(9):88-89.

[10]崔红梅,刘骏达,冯鑫鑫,等.翳风穴电热艾灸法治疗风寒外袭型贝尔麻痹疗效观察[J].浙江中医杂志,2019,54(7):516-517.

[11]李诺,焦扬.透刺法结合电针治疗贝尔麻痹急性期临床疗效观察[J].黑龙江中医药,2019,48(2):198-201.

[12]庞博,李晶,姜涛.针刺对贝尔麻痹急性期干预效果的临床观察[J].上海针灸杂志,2016,35(2):165-168.