封闭负压引流技术治疗骨科创伤感染的疗效分析论文

2025-02-21 10:59:17 来源: 作者:xujingjing

摘要:目的分析封闭负压引流术对骨科创伤感染患者的治疗成效。方法选取2021年5月—2022年5月本院收治的40例骨科创伤感染患者为研究对象,采用随机数字表法将其分为对照组和观察组,每组20例。对照组接受常规抗感染治疗,观察组在对照组的基础上接受封闭负压引流技术(vacuum sealing drainage,VSD)治疗。对比两组的治疗效率、住院时间、伤口愈合时间及并发症情况。结果治疗后,观察组治疗总效率高于对照组(P<0.05);观察组住院时间和伤口愈合时间均短于对照组(P<0.05);观察组并发

摘要:目的分析封闭负压引流术对骨科创伤感染患者的治疗成效。方法选取2021年5月—2022年5月本院收治的40例骨科创伤感染患者为研究对象,采用随机数字表法将其分为对照组和观察组,每组20例。对照组接受常规抗感染治疗,观察组在对照组的基础上接受封闭负压引流技术(vacuum sealing drainage,VSD)治疗。对比两组的治疗效率、住院时间、伤口愈合时间及并发症情况。结果治疗后,观察组治疗总效率高于对照组(P<0.05);观察组住院时间和伤口愈合时间均短于对照组(P<0.05);观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05)。结论封闭负压引流技术作为一种新型治疗方法,在骨科创伤感染治疗中的效果较好,可有效促进患者创面愈合、减少并发症发生,临床意义重大,值得推广借鉴。

关键词:骨科创伤感染;封闭负压引流技术;临床疗效;住院时间;并发症

0引言

骨折创伤感染是临床上常见的一种并发症,可引起患者暂时的神经功能障碍,部分患者还可表现为持续的间歇性疼痛、伤口流脓、病情恶化等,严重时可危及患者生命[1]。临床上多采用抗感染治疗骨折创伤感染,及时引出脓液,隔离体内病原菌,以控制创面持续感染[2]。采用常规的引流方法治疗骨折创伤感染时,效果不佳,且容易引起引流管口的阻塞,加剧感染[3-4]。随着现代医学的不断进步,封闭负压引流技术(vacuum sealing drainage,VSD)逐渐成为治疗创伤的有效方法,在治疗过程中,使用聚合物材料形成的泡沫物质充当敷料,并在患处放置引流管,将敷料均匀地分布在伤口的各个部位,利用负压吸引的方式将渗透脓液以及坏死组织引出体外[5]。负压吸引可加快患者血液循环,促进肉芽组织的生长,以提高创面愈合的速度,从而减轻患者的痛苦。本研究旨在评估VSD治疗骨科创伤感染的效果。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年5月—2022年5月本院收治的40例骨科创伤感染患者为研究对象,采用随机数字表法将其分为对照组和观察组,每组20例。对照组:男8例,女12例;年龄为25~64岁,平均为(51.39±2.24)岁;上肢骨折5例,下肢骨折15例,开放性骨折6例,闭合性骨折14例。观察组:男11例,女9例;年龄为25~65岁,平均为(51.55±2.13)岁;上肢骨折10例,下肢骨折10例,开放性骨折7例,闭合性骨折13例。比较两组一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),可进行比较。本研究经伦理委员会批准,患者签署知情同意书。

纳入标准:①年龄<70岁;②经化验室检查符合《现代外科学》[6]骨科创伤感染的相关诊断;③具有独立的认知能力和沟通能力;④依从性良好;⑤无其他重大疾病。

排除标准:①伴有其他恶性肿瘤患者;②重度抑郁症患者;③严重的肝肾功能衰竭患者;④妊娠、哺乳期妇女;⑤自主放弃研究者。

1.2方法

1.2.1对照组

对照组接受常规抗感染治疗。

(1)对骨折患者的伤口部位进行彻底的清创,将伤口及里面的血块、异物等清理干净,防止伤口持续感染;根据患者创伤的严重程度,进行不同频率的清创和换药处理。清创过程中注意对有供血的骨膜和软组织进行适当的保护。

(2)如果创面较大,无法直接清理,可以使用引流条进行引流操作,然后通过手术恢复原来的长度,纠正短缩、旋转和成角畸形,选择外固定或内固定。

(3)在治疗期间,嘱患者遵医嘱服用相应的抗菌药以控制感染,同时定期进行病理检查,如果发现伤口有芽孢等现象,及时告知医师并做进一步的外伤处理。

1.2.2观察组

观察组在对照组的基础上实施VSD。

(1)使用VSD洁净敷料对受伤部位进行全面彻底的清创处理,同时对创面进行充分的引流,以减少毒素的吸收。

(2)利用敷料的半透明膜对创面及其周围组织进行覆盖,并对其进行固定,使伤口与外界的污染隔离,采用系膜法使伤口呈封闭状态,确保持续的负压吸引。

(3)将VSD敷料的硅胶管与三通管相连,三通管的另一端与中心负压吸引装置相接,通过调节以达到最佳的负压吸引状态并保持其恒定。当观察到VSD敷料和薄膜出现显著塌陷时,即表明密封性能良好,且负压效果达到了预期。

(4)每日观察封闭负压引流情况,根据引流管通畅程度进行管道冲洗。一周后取下敷料,若创面部位愈合不良,继续行封闭负压引流,直至脓性物全部消退且伤口愈合良好,然后再根据伤口的大小和位置进行皮肤缝合,或者行局部皮瓣移植。

(5)针对创面细菌培养的药敏结果,选用合适的抗生素进行治疗。

1.3观察指标

(1)观察两组的治疗效率,评判标准如下。①治愈:经过2周的治疗,患者的创面已经完全愈合,皮肤表面完好无损,无须再进行敷料更换;②显效:治疗后,患者皮肤大部分存活力良好,创面分泌物显著减少,感染范围缩小,并出现健康的新生肉芽组织,经过游离植皮手术,伤口最终完全愈合。③无效:患者原位回植的皮肤出现大面积坏死现象,有较多的分泌物且没有健康肉芽组织的形成,创面面积有所扩大或无明显的缩小迹象。治疗效率=显效率+有效率。

(2)观察两组的住院、伤口愈合时间。

(3)观察两组的并发症发生情况,主要包括伤口不愈合、化脓性感染、出血。

1.4统计学分析

利用SPSS27.0统计学软件对数据展开分析;计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料用(x—±s)表示,采用t检验;以P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

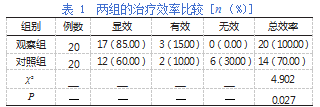

2.1两组的治疗效率比较

观察组治疗总效率较对照组更高,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

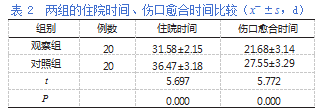

2.2两组的住院时间、伤口愈合时间比较

观察组住院时间和伤口愈合时间较对照组更短P<0.05,见表2。

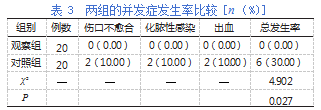

2.3两组的并发症发生率比较

观察组并发症发生率较对照组更低,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3讨论

骨科创伤感染在临床上较为常见,会对患者的生活质量和健康状况造成严重影响。近年来,随着国民经济的快速增长,交通、建筑和工业等行业也逐渐发展,但因交通和建筑等造成的不良事故导致的人体骨折发生率也在逐年升高。伤口感染是骨折后的常见症状,其主要治疗方式是清理伤口、切开引流、定期换药,待伤口长出新的肉芽时,可考虑皮肤移植。但对于感染严重、创伤较深、面积较大的患者,使用传统的引流带或引流管进行治疗往往达不到预期效果。VSD是一种新型的伤口治疗方法,不仅能有效清除坏死组织,还可以减少伤口水分,防止伤口持续感染。

本研究结果显示,封闭负压引流组治疗的总有效率高于常规治疗,且住院时间和创面愈合时间均较常规治疗更短。原因分析,首先,VSD作为一种新型的治疗方法,可以通过负压引流装置将伤口处的分泌物、坏死组织等有害物质及时排出,同时形成一个封闭的引流系统以避免外界细菌的入侵,从而有效控制感染,使其临床疗效较好。其次,VSD使用生物半透膜将创面与外界隔绝并给予持续性负压吸引,可以有效避免外界细菌的入侵,同时为伤口提供适宜的湿润环境,促进肉芽组织的生长,加速创面愈合,以缩短住院时间。此外,该技术可彻底清除伤口处的分泌物和坏死组织,防止感染扩散。而利用负压形式进行吸引有助于减轻组织水肿,降低感染的风险。同时,VSD还可以改善局部血液循环,增加局部抗生素浓度,从而增强抗感染效果。观察组的并发症发生率低于对照组,主要原因是VSD可以通过刺激机体免疫系统,提高机体的免疫力,使机体抗感染能力增强,且负压吸引过程中可有效避免外界细菌的入侵,减少感染、出血等并发症的发生,有助于促进患者尽早康复。

综上所述,VSD作为一种新型治疗方法,在治疗骨科创伤感染方面展现出显著的优势,可有效促进创面愈合、降低并发症发生率,临床意义重大,值得推广借鉴。

[1]高长虹,石学峰,白志娟,等.开放性胫骨骨折创面感染病原学特点与愈合影响因素分析[J].中华医院感染学杂志,2019,29(10):1535-1538.

[2]罗小波,刘道宏,罗展鹏,等.骨折切口感染经负压创面治疗的炎症因子分析[J].标记免疫分析与临床,2019,26(8):1302-1307.

[3]赵诗铁.胫腓骨开放性骨折感染创面采用外固定架与持续负压封闭引流治疗的临床效果[J].山西医药杂志,2020,49(24):3438-3440.

[4]任胜,吴磊,马志国,等.外固定架与负压封闭引流后植皮在胫腓骨骨折中应用[J].宁夏医科大学学报,2022,44(3):312-316.

[5]程海霞,吴松梅,明晓锋,等.VSD对骨折创面感染患者血清炎症因子及骨性标志物的影响[J].中华医院感染学杂志,2019,29(23):3598-3602.

[6]黄洁夫.现代外科学[M].人民军医出版社,2003:2224.