拇指施力点对颈椎定点旋转手法安全性的影响论文

2025-02-08 14:39:53 来源: 作者:liziwei

摘要:目的为手法治疗规范提供指引,提高颈椎定点旋转手法的可控性,降低治疗风险。方法采用前瞻性随机对照,招募62名Ⅰ、Ⅱ级颈痛患者,随机分成a、b两组,由同1名测试者行颈椎定点旋转手法,治疗a组时拇指作用在正中线旁2cm位置,治疗b组时拇指作用在正中线位置,用压力测量仪器测量记录手法过程中出现咔哒声响时拇指的峰值力。结果两组受试者的一般资料特征相比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。a组拇指峰值压力低于b组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。拇指峰值压力与年龄、体重、身高均呈负相关。结论在实施

摘要:目的为手法治疗规范提供指引,提高颈椎定点旋转手法的可控性,降低治疗风险。方法采用前瞻性随机对照,招募62名Ⅰ、Ⅱ级颈痛患者,随机分成a、b两组,由同1名测试者行颈椎定点旋转手法,治疗a组时拇指作用在正中线旁2cm位置,治疗b组时拇指作用在正中线位置,用压力测量仪器测量记录手法过程中出现咔哒声响时拇指的峰值力。结果两组受试者的一般资料特征相比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。a组拇指峰值压力低于b组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。拇指峰值压力与年龄、体重、身高均呈负相关。结论在实施颈椎定点旋转手法时,鉴于拇指在作用于关节突时所产生的顶推力较为轻微,且其相对可控性较强,操作风险相对较低,因此,推荐优先选择关节突作为拇指的施力点。

关键词:旋转手法;颈痛;拇指施力点;拇指峰值力

0引言

颈痛是导致2017年中国健康寿命年损失最多的疾病谱,按现有研究估计:1年的发生率在10.4%~21.3%,1年患病率为4.8%~79.5%(平均25.8%),而手法是治疗Ⅰ、Ⅱ级颈痛的有效干预措施。目前国内手法操作者的水平参差不齐,医源性损伤时有发生,想要提高手法安全性,就必须控制手法操作的力量和脊柱的被动运动幅度。颈椎定点旋转手法是20世纪冯天有提出的一种治疗颈痛的典型手法。“定点”这一概念,目前尚未形成统一的明确界定。在多数情况下,人们倾向于从其实施位置—颈椎节段的角度进行阐释,具体指的是将拇指的作用点精确且有针对性地定位在责任椎上。本次研究便是从拇指峰值力的比较来评价拇指施力点对手法安全性的影响。

1资料和方法

1.1一般资料

1.1.1测试者

选择1名有10年以上临床经验的正骨科医师,其颈椎定点旋转手法操作能够严格按照推拿教科书和推拿专著的要求进行,接受一定时间测试,满足本研究要求。

1.1.2受试者

本研究已通过广东药科大学附属第一医院伦理委员会的批准,批件号为医伦审〔2021〕第(1)号,共纳入62名自2021年1月4日—2022年1月4日,在广东药科大学附属第一医院正骨科就医的颈痛患者。

1.1.3纳入标准

①Ⅰ、Ⅱ级颈痛;②18~65岁;③愿意签署知情同意书。

1.1.4排除标准

①有神经学体征,如深部肌腱反射减少、无力或感觉障碍;②合并有严重的器质性病变,主要包括(但不限于)骨折、椎体脱位、脊髓损伤、感染、肿瘤或全身性疾病;③妊娠期间;④同时接受其他治疗,例如口服非甾体消炎药、针灸、理疗等。

1.2研究方法

1.2.1压力检测仪器

应用的是澄科单通道薄膜压力传感器测试测量系统,由薄膜压力传感器、信号调理模块(电阻、电压转换模块)、数据采集卡、上位机数据采集软件组成,传感器量程为20kg,敏感度为0.2kg,变化范围是3.63V,电压灵敏度为20/3.63=5.5kg/V,即缩放因子为5.5,通过换算后荧屏实时显示压力值。

1.2.2随机单盲

电脑随机可重复生成范围1~2的整数序列,患者按就诊顺序依数字入组,1进入拇指作用位置在正中线旁开2cm(a点)的a组,2进入拇指作用位置在正中线(b点)的b组。

两组干预之间的不同在于拇指作用位置,操作时间短,在手法前不向患者透露拇指作用位置,如此足够实现患者对干预失盲,但是不可能让治疗师失盲。

1.2.3手法操作

参考冯氏颈椎定点旋转手法,以颈4为例:患者端坐,术者左手拇指按在颈4棘突,右手掌托下颌部,右拇指抵于颧骨,使患者颈椎前屈35°,左侧屈45°,面向右旋转,同时沿颈椎纵轴向上牵引,当感受到关节活动至被动运动范围末端时,施加一有控制、迅速、低幅的扳力,闻及“咔哒”声响;如若未发生“咔哒”声,定点仍设在颈4的右侧a点,双手交换往相反方向扳一次。

1.2.4测试步骤

测试前将薄膜压力传感器贴于拇指作用位置的皮肤上,术者拇指按压在传感器上,荧屏实时显示旋转手法过程中术者拇指与患者皮肤之间的任何压力变化情况,记录咔哒声响出现时最大值。

1.3统计学方法

(1)统计描述受试者的人口统计学和临床数据。

(2)使用偏态统计量和正态概率图评估变量的正态性。

(3)采用单因素t检验评估两组患者年龄、身高、体重、拇指峰值压力值的组间比较;性别的组间比较用卡方检验。

(4)采用相关分析一一评估拇指峰值压力与年龄、身高、体重的相关关系。

(5)使用SPSS 23.0统计软件进行统计分析,以上统计检验均为双侧,相关性分析的统计学显著水平为P<0.01,其余均为P<0.05。

2结果

2.1两组患者一般资料特征

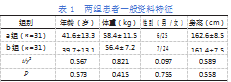

两组年龄、体重、性别以及身高等一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2两组患者拇指峰值力对比

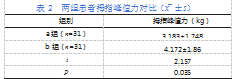

a组拇指峰值力低于b组,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3相关性分析

经过统计分析,拇指峰值压力值与年龄的相关性检验结果显示,其相关系数为0.013,且对应的P>0.01。因此,接受原假设,即认为拇指峰值压力值与年龄之间呈负相关。同样地,拇指峰值压力值与体重的相关性检验显示相关系数为0.146(P>0.01),故接受原假设,即认为两者间呈负相关。此外,拇指峰值压力值与身高的相关性检验亦得出类似结论,其相关系数为0.021(P>0.01),据此接受原假设,认为拇指峰值压力值与身高之间呈负相关。

3讨论

颈痛作为与身体潜在损害相关联的负面心理和精神反应,其治疗策略中,脊柱推拿已被循证医学证实为有效手段。在实际操作中,定位旋转技术被广泛应用,但关于拇指施力点的选择,业内尚未形成统一标准。部分观点倾向于将施力点定位于棘突,亦有建议置于关节突或横突。脊柱按摩作为一项基于杠杆原理的实操技术,在颈椎旋转技巧执行时,其旋转焦点并非直接由医师拇指控制,而是由枢椎齿突的垂直轴线主导。在此过程中,下巴区域作为驱动力,而拇指则作为阻力源,拇指至旋转轴线的水平距离形成阻力臂。然而,鉴于棘突、关节突和横突与旋转轴线的水平距离差异微小,单纯从阻力臂角度难以显著判断不同施力点对治疗效果的影响。颈椎旋转技巧的实施仍是一个涉及多组肌肉协同与抵抗的复杂过程。

关于拇指在不同施力点产生的阻力变化及其对技巧安全性的影响,需进行深入的探讨。这种阻力的变化是否足以对操作的安全性构成威胁,是值得关注的问题。同时,对于拇指在各个施力点施加压力的具体大小,仍需进行进一步的细致研究。

有研究表明,颈椎定点旋转手法过程中咔哒声响与大拇指最大推扳力的量效关系。左、右拇指的峰值力量分别为(4.727±1.037)kg及(6.420±1.329)kg。这为提供了关于拇指力量在颈椎手法操作中的具体数据。此外,ZhenDeng等在有限元模型上进行了颈椎手法的模拟研究。研究发现,当调节力作用于C5棘突根部时,相较于作用在顶部,C5-C6椎间盘右后单元、右侧前纵韧带和左侧C5-C7关节突关节均呈现应力下降的趋势。研究者推测,这可能是因为在棘突根部操作时,杠杆作用相对较短。这一发现提示,在执行颈椎旋转手法时,选择作用部位于棘突根附近可能相较于棘突顶部更为安全。

本次研究结果显示,测得拇指峰值力的平均值为(3.677±1.861)kg,这一数据与李义凯的研究结果存在一定程度的不一致。经过深入分析,认为这种差异可能源于实验设备的不同以及研究者操作习惯的差异,这也是手法研究在保持高度一致性上面临的显著挑战之一。研究还发现,患者的治疗效果均达到了预期的有效性,且所观察到的指标差异在统计学上并不显著。因此,无法断定在颈椎定点旋转手法中,手术者的拇指施力点对治疗效果具有显著影响。进一步分析发现,拇指在关节突出产生的顶推力相对较小,但在治疗效果无明显差异的情况下,显示出更强的可控性和较低的操作风险,这一发现与ZhenDeng等的分析结论相吻合。然而,本研究亦存在若干局限性。首先,研究样本主要来源于医院患者,研究范围受到一定限制。其次,样本数量相对较少,这可能对研究结果的准确性和可靠性产生一定影响。因此,在未来的研究中,将进一步扩大研究范围,增加样本数量,以提高研究的科学性和可信度。

综上所述,手法治疗在追求疗效的同时,亦需确保安全性,即在确保治疗效果的前提下,应力求将对脊椎组织的应力损伤降至最低水平。这意味着在施力过程中,轻巧的手法更为优越。因此,在拇指作用位置的选择上,关节突相较于棘突而言,更为适宜。此外,本文尚未明确揭示影响拇指峰值力的相关因素,尽管受试者的疼痛程度相近,但可能因颈部刚度存在差异,未来研究可进一步探讨颈部刚度与拇指峰值力之间的潜在关联。

参考文献:

[1]殷鹏,齐金蕾,刘韫宁,等.2005~2017年中国疾病负担研究报告[J].中国循环杂志,2019,34(12):1145-1154.

[2]HOY DG,PROTANI M,DE R,et al.The epidemiology of neck pain.[J].Best practice&research:Clinical rheu matology,2010,24(6):783-792.

[3]JORDAN A,BENDIX T,NIELSEN H,et al.Intensive training,physiotherapy,or manipulation for patients with chronic neck pain.A prospective,single-blinded,randomized clinical trial(see comments)[J].Spine,1998,23(3):311-318.

[4]何水勇,沈国权,刘进,等.颈椎推拿的安全性研究[J].河南中医,2009,29(5):493-495.

[5]冯天有.中西医结合治疗软组织损伤的临床研究[M].北京:中国科学技术出版社,2002.

[6]李义凯,徐海涛,王国林,等.颈椎定点旋转手法所致咔哒声响与最大推扳力的量效关系研究[J].中国康复医学杂志,2004,19(9):644-646.

[7]DENG,ZHEN,WANG,et al.A finite element study of traditional Chinese cervical manipulation[J].European spine journal:official publication of the European Spine Society,the European Spinal Deformity Society,and the European Sectio n of the C e rv ica l Spi ne Resea r ch Society,2017,26(9):2308-2317.