小儿细菌性感染性疾病诊断中全血CRP联合血常规检验的价值分析论文

2025-02-05 11:38:13 来源: 作者:dingchenxi

摘要:目的分析小儿细菌性感染性疾病诊断中全血C反应蛋白(C-reaction protein,CRP)与血常规联合检验的价值。方法目的选取2021年11月—2023年3月丹阳市云阳人民医院收治的158例疑似细菌性感染性疾病患儿,给予全部患儿全血CRP、血常规检验,以细菌培养结果为金标准。

[摘要]目的分析小儿细菌性感染性疾病诊断中全血C反应蛋白(C-reaction protein,CRP)与血常规联合检验的价值。方法目的选取2021年11月—2023年3月丹阳市云阳人民医院收治的158例疑似细菌性感染性疾病患儿,给予全部患儿全血CRP、血常规检验,以细菌培养结果为金标准。对比全血CRP、血常规、联合检验在疾病诊断中应用的结果,3种诊断方式的诊断效能。结果相比之下,联合检验在疾病诊断中应用的阳性、阴性结果更接近金标准,联合检验方式在疾病诊断中应用的灵敏度为95.37%(103/108)、特异度为96.00%(48/50)、准确率为95.57%(151/158)高于全血CRP[91.67%(99/108)、84.00%(42/50)、89.24%(141/158)]、血常规[92.59%(100/108)、86.00%(43/50)、90.51%(143/158)]的检验结果。结论在小儿细菌性感染性疾病诊断中,全血CRP、血常规联合检验价值较高。

[关键词]小儿细菌性感染性疾病;诊断价值;全血C反应蛋白;血常规检验;联合诊断

作为儿科临床常见疾病,小儿细菌性感染性疾病的发病率和死亡率较高。该疾病的发生会影响患儿的健康,影响患儿的生长发育,降低患儿的生活质量,若没有及时诊断并治疗,随着病情的加重还易对患儿的生命健康造成威胁[1-2]。全血C反应蛋白(C-reaction protein,CRP)和血常规检查在该疾病临床诊断中的应用较为常见,通过CRP等水平的检测能判断患儿机体是否存在炎性反应以及炎性反应的严重程度[3-4]。有研究指出全血CRP与血常规联合检验能够有效的判断患儿机体反应程度,增强检验结果的准确度[5]。本研究分析全血CRP、血常规以及两种方式联合检验在疑似细菌性感染性疾病患儿诊断中的应用价值,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

目的选取2021年11月—2023年3月丹阳市云阳人民医院收治的158例疑似细菌性感染性疾病患儿,男78例,女80例;年龄0~12岁,平均(5.62±1.02)岁。本研究经过丹阳市云阳人民医院伦理委员会的批准(DYYLL-2021-007),患儿家属对本研究均知情同意。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:①疑似感染性疾病[6];②年龄<14周岁;③临床以发热等症状为主。

排除标准:①伴有恶性肿瘤疾病者;②伴有先天性心脏病或血液系统疾病者;③免疫功能异常者;④近6个月接受重大疾病手术治疗者。

1.3方法

细菌培养:患儿清晨漱口,深呼吸后咳出的第一口痰液置入无菌瓶,密封保温后送检。在显微镜下取少量标本做无染色镜检验,确定标本是否合格。使用棉签蘸取标本并在血平板和巧克力板上对标本进行分区划分,将平板于37℃的保温箱中培养,放置过夜,将单个菌落分离并取出少量的可疑病原菌菌落放在载玻片上,革兰染色后进行镜检,用MA120细菌检测仪进行检测,对细菌的形态和菌落的特点进行观察和分析,结合血清学试验与生化反应对细菌进行鉴定。

全血CRP检验:抽取患儿4 ml清晨空腹静脉血,将血液标本放入含有乙二胺四乙酸二钠的抗凝剂试管中,充分摇匀后确保样本充分抗凝。用锦瑞全自动特定蛋白分析仪(PA120)及hs-CRP检测试剂盒(规格100T/盒)检测。

血常规检验:用希森美康XN350,希森美康配套试剂按照相关步骤对全血中的白细胞(white⁃bloodcell,WBC)和中性粒细胞(neutrophilicgranulo⁃cyte,NEUT)水平进行检验。

其中全血CRP正常值为0~10 mg/L,若≥10 mg/L为阳性。WBC正常值为4×109/L~10×109/L,若WBC≥10×109/L为阳性。NEUT正常值为50%~70%,若≥70%为阳性。WBC及NEUT均为阳性即为血常规检验阳性。任一检测方法结果阳性即为联合检测阳性。

1.4观察指标

分析全血CRP、血常规检验、联合检验在细菌性感染疾病诊断中应用的结果。

分析不同检验方法在细菌性感染性疾病诊断中应用的效能。

1.5统计方法

采用SPSS 25.0统计学软件处理数据,诊断效能为计数资料,以例数(n)和率(%)表示,组间比较行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

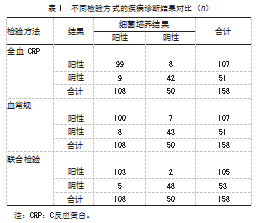

2.1不同检验方式的疾病诊断结果对比

以细菌培养结果作为金标准,其中细菌感染患儿108例,非细菌感染患儿50例。三种检验方式相比之下,全血CRP与血常规的联合检验的疾病诊断结果更接近金标准,见表1。

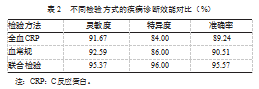

2.2不同检验方式的疾病诊断效能对比

联合检验方式在疾病诊断中应用的灵敏度、特异度、准确率高于全血CRP、血常规的检验结果,见表2。

3讨论

因为儿童的年龄较小,机体的各项免疫功能正处于初步发育的过程,所以对外界细菌和病毒的抵抗力较差,小儿细菌性感染性疾病的发生率也因此变高[7-8]。细菌性感染性疾病的发作会导致患儿出现高热、寒战等症状,如果不及时给予治疗,随着病情进展可威胁患儿的生命安全[9-10]。作为一种急性时相反应蛋白指标,CRP在人体内的含量并不高,但若机体因感染或急性创伤造成影响,该指标便会发生异常升高。血常规检验作为疾病常见的诊断方式,在细菌感染性疾病诊断中可帮助医生判别患儿疾病的类型[11-12]。该检验方式操作简单,检验时间较短,在临床诊断中常以辅助诊断的方式应用。全血CRP的检测可以将吞噬细胞和吞噬功能的调节作用充分展现出来,从而反映出患者机体炎症反应。而血常规检验的特异性相对较高,在机体存在炎症时检查结果会出现异常,表现为WBC和NEUT异常升高[13-14]。以上两种诊断方式在临床中的应用较为常见,均具有不同的优势和价值,将两种检验方式联合运用到疾病诊断中,能够更准确地反映出患儿疾病的严重程度。

本研究对三种诊断方式在疾病检验中应用结果的对比分析,可见联合检验的结果更接近金标准,且联合检验的灵敏度(95.37%)、特异度(96.00%)和准确率(95.57%)均高于其他两种单一检验方式。宋俊平等[2]在研究中同样指出联合检验的结果与金标准接近,灵敏度(93.18%)、特异度(95.56%)和准确率(93.98%)高于全血CRP、血常规检验。与本研究结果具有一定的相似性。

综上所述,全血CRP与血常规在细菌性感染性疾病诊断中的联合应用,具有较高诊断价值,可以进行临床应用。

[参考文献]

[1]王琼,秦莹.CRP联合血常规检验对临床诊断儿童细菌感染性疾病的价值[J].贵州医药,2023,47(9):1445-1446.

[2]宋俊平,樊新艳.全血CRP联合血常规检验在细菌感染性疾病患儿诊断中的应用[J].临床研究,2023,31(9):123-125.

[3]李云萍.全血C-反应蛋白联合血常规检验在小儿细菌性感染性疾病中的诊断价值分析[J].现代诊断与治疗,2021,32(23):3710-3712.

[4]易思明,易惠茹.全血C反应蛋白与血常规联合检验在儿科细菌性感染性疾病中的诊断价值[J].黑龙江医药,2023,36(2):423-425.

[5]刘颖,林荣文,陈宏飞.全血C反应蛋白、血常规联合检验在细菌性感染性疾病诊断中的应用[J].质量安全与检验检测,2022,32(1):103-104.

[6]李兴华,王荣国.儿科疾病诊疗标准[M].上海:上海医科大学出版社,1997:78-78.

[7]关莹莹,李云慧.全血C反应蛋白联合血常规检验在细菌性感染性疾病诊断中的应用效果[J].中国实用医药,2021,16(8):61-63.

[8]张帆,刘志普.hs-CRP联合血常规检验在小儿细菌性感染性疾病诊断中的价值[J].深圳中西医结合杂志,2020,30(21):70-71.

[9]王楠.探究全血C反应蛋白与血常规联合检验在儿科细菌性感染性疾病中的诊断价值[J].中国医药指南,2020,18(13):110-111.

[10]尹冬梅.全血C反应蛋白与血常规联合检验在儿童细菌性感染性疾病诊断中的价值分析[J].中国医药指南,2020,18(12):57-58.

[11]李飞.全血C反应蛋白与血常规联合检验在儿科细菌性感染性疾病诊断中的临床意义[J].中国现代药物应用,2020,14(5):96-98.

[12]张社玲.血常规与hs-CRP联合检验应用于小儿细菌性感染性疾病的诊断价值分析[J].医学理论与实践,2020,33(5):816-817,798.

[13]汤泓.探讨hs-CRP、血常规联合检验应用于小儿细菌性感染性疾病中的诊断价值[J].中国医药指南,2020,18(5):43.

[14]赵琳.高敏C反应蛋白联合血常规检验用于小儿细菌性感染性疾病中的诊断价值[J].中国医药指南,2020,18(4):116-117.