变应性鼻炎的中西医治疗进展论文

2025-01-23 14:31:46 来源: 作者:liziwei

摘要:变应性鼻炎是一种IgE介导的I型变态反应,表现为鼻痒、喷嚏、流涕和鼻塞,具有反复发作的特点。西医学认为变应性鼻炎是免疫系统疾病,与遗传和环境相关,可通过口服药物或手术治疗。中医学认为该病主要与肺、脾、肾三脏相关,可通过针灸、中药、推拿等方式进行治疗。本文通过对变应性鼻炎相关文献进行整理,从中医理论与西医学两个角度对变应性鼻炎的治疗进展进行分析,以期为变应性鼻炎的防治提供参考。

摘要:变应性鼻炎是一种IgE介导的I型变态反应,表现为鼻痒、喷嚏、流涕和鼻塞,具有反复发作的特点。西医学认为变应性鼻炎是免疫系统疾病,与遗传和环境相关,可通过口服药物或手术治疗。中医学认为该病主要与肺、脾、肾三脏相关,可通过针灸、中药、推拿等方式进行治疗。本文通过对变应性鼻炎相关文献进行整理,从中医理论与西医学两个角度对变应性鼻炎的治疗进展进行分析,以期为变应性鼻炎的防治提供参考。

关键词:变应性鼻炎;鼻鼽;中医药治疗

0引言

变应性鼻炎(allergic rhinitis,AR)也称过敏性鼻炎,是一种由人体接触变应原所引起、特异性免疫球蛋白E(IgE)介导的Th2类型鼻黏膜慢性非感染性炎症反应,通常以鼻痒、喷嚏、流涕和鼻塞等为临床表现。一般认为其发病原因与遗传及环境相关,随着环境气候、生活习惯的改变,AR在全球范围内患病率居高不下,影响着全球10%~40%的人口,虽然不会引起严重的机体和功能损伤,但是严重影响患者工作和生活,其中有15%~18%的AR患者同时患有哮喘等其他相关疾病,这一状况给患者带来了生活不便和经济压力。西医学治疗强调在避免接触过敏原及健康教育的同时,通过药物及免疫治疗等综合方案进行干预。中医学将变应性鼻炎归为“鼻鼽”的范畴。其发生多与脏腑虚损有关,为本虚标实之病,尤其与肺、脾、肾三脏关系密切,因脏腑虚损,风寒乘虚而入,侵犯鼻窍,致肺气不通,津液在鼻窍停聚、阻塞;外因则与感受外界六淫邪气有重要关系,六淫邪气随季节变化,人体正气不足时邪气入侵,进而导致人体气机升降失司,因而肺失宣降,发为鼻鼽,即“正气存内,邪不可干”“邪之所凑,其气必虚”。研究表明,中药汤剂和针灸治疗变应性鼻炎疗效较好。本文章综述西医学与中医学对AR的研究进展,以期为变应性鼻炎的临床防治提供资料。

1现代医学对变应性鼻炎的治疗

1.1避免接触过敏原

避免接触过敏原是AR最基础的治疗之一。如花粉集中传播的季节,尽量远离户外或佩戴口罩防护,远离动物毛发,家庭定期去除尘螨,减少对AR患者的刺激。气象因素也是诱发AR的因素之一,AR患者应关注天气变化,适当增减衣物。实际生活中通过完全避免接触变应原的效果有限,但避免吸入性变应原可有效提高抗过敏药物治疗AR的疗效。

1.2药物治疗

1.2.1抗组胺药

抗组胺药是国内外多种指南推荐治疗AR的一线用药。组胺H1受体(H1R)被认为与组胺诱导的鼻黏膜炎症密切相关,抗组胺药能够在H1R水平阻断组胺作用,从而避免产生AR症状。H1抗组胺类口服药按功能可分三代。第一代如氯苯那敏、苯海拉明等,第二代氯雷他定、西替利嗪等,均存在不同程度的不良反应。新型第二代如左西替利嗪、地氯雷他定等,起效快,抗过敏效应强,无心脏毒性,对肝肾功能不全者安全性高,存在头晕、口干、头痛和恶心等副作用,停药后可很快消失。鼻用抗组胺药包括盐酸左卡巴斯汀鼻喷剂、盐酸氮卓斯汀鼻喷剂等,较常见不良反应为口苦和咽部刺激感,其他不良反应发生率较低,在AR治疗上具有一定的优势。

1.2.2糖皮质激素

鼻用糖皮质激素是目前治疗AR的一线药物之一,具有强大的抗感染效应。临床上使用较广泛的鼻用糖皮质激素有布地奈德、丙酸氟替卡松等,均可有效改善AR患者喷嚏、鼻痒、流涕和鼻塞的鼻部症状。目前文献报告的不良反应多为轻度或中度的局部反应,包括局部刺激症状、鼻干燥、鼻烧灼感、鼻痒、鼻出血、咽炎、味觉改变、恶心或腹泻等,其中较罕见的严重并发症是鼻中隔穿孔。

1.2.3白三烯受体拮抗剂

白三烯是一类含有半胱氨酸的脂质炎性递质的统称,可扩张血管、增加血管通透性,由此导致组织水肿,白三烯刺激鼻黏膜充血肿胀和鼻塞症状的强度比组胺等炎性递质强5000倍以上。白三烯受体拮抗剂能够竞争性地阻断白三烯的生物学作用,从而减轻炎症。孟鲁司特钠是一种较为常见的白三烯受体拮抗剂,可抑制炎症过程,减轻鼻黏膜反应,联合抗组胺药物、糖皮质激素药物效果更好。

1.2.4肥大细胞稳定剂

色苷酸钠是肥大细胞稳定剂的代表药物,通过稳定体内肥大细胞抑制组胺以及其他炎性介质释放过程,从而缓解相关症状。目前,因其临床中对AR的治疗作用并不突出,一般作为预防用药。

1.2.5减充血剂

鼻用减充血剂作为治疗鼻炎的二线用药,鼻腔局部应用时可减轻鼻腔黏膜充血、肿胀状态,迅速缓解鼻塞,提高睡眠质量。减充血剂分为两类,拟交感胺类包括麻黄碱、伪麻黄碱等;咪唑类包括羟甲唑啉、赛洛唑啉、萘甲唑啉等。使用不当如浓度过高、疗程过长或用药过频,则易发生药物性鼻炎,甚至其他不良反应。

1.2.6抗胆碱能药

新修版指南重点推介鼻用抗胆碱能药苯环喹溴铵。胆碱能神经系统是介导鼻分泌的主要神经通路,AR发生时,胆碱能神经分泌的乙酰胆碱增多,M1、M3胆碱能受体在鼻黏膜中表达增加,而M受体拮抗药能够拮抗这些病理改变。苯环喹溴铵是一种高选择性的M1和M3胆碱能受体拮抗剂,其在减少鼻腔分泌物的同时,还可以改善鼻塞、鼻痒和喷嚏等。试验结果显示,苯环喹溴铵鼻喷雾剂对季节性AR患者具有显著疗效,可迅速缓解以流涕为主的鼻部症状,安全性良好,可作为以流涕为主要症状的季节性AR患者药物治疗中的一种新选择。

1.3变应原免疫治疗

变应原免疫治疗包括皮下免疫治疗和舌下免疫治疗,该疗法通过诱导机体出现持续的变应原特异性免疫耐受,在疗程结束后仍能维持疗效,通常可达2~3年,可明显改善鼻眼部症状,提高患者生活质量,减少使用药物负担。研究表明,变应原特异性免疫治疗是AR、哮喘等变应性疾病的有效治疗手段,然而3~5年的疗程让很多患者及家属难以坚持,在德国坚持治疗超过2年的有51%,坚持治疗3年以上的不到16%,而意大利只有30%,在国内能坚持治疗1年的不到46%,患者依从性差、疗程过长带来的经济负担及严重的不良反应发生等因素制约了变应原免疫疗法的临床应用。

1.4手术治疗

外科手术治疗作为二线治疗手段,通常用于难治性AR的处理,如患者顽固性、器质性鼻塞和黏膜高分泌、高敏感状态方面,具有一定临床优势。手术治疗主要通过下鼻甲减容术、鼻中隔矫正术、翼管神经切断及分支切断术或筛前神经切断术和岩浅大神经切断术等,因其手术并发症过多如干眼症、眼球运动障碍、硬腭麻木、牙疼、头痛、迟发性大出血、萎缩性鼻炎、矛盾性鼻塞及严重心理障碍等,临床需慎重选择。

2中医药治疗变应性鼻炎

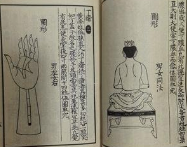

2.1针刺治疗

曾春利等采用“三位一体”法针灸治疗变应性鼻炎,避免了药物及免疫制剂等疗法的不良反应,充分发挥协同作用,减少病情复发,同时保证了近期和远期疗效。李岩[14]等通过鼻内针刺联合揿针治疗AR疗效显著,可提高患者睡眠质量,安全性较好。针刺治疗AR患者的鼻痒、喷嚏、鼻塞和流涕等症状有效,且其效应随着治疗次数的增加而增加,在安全性评价中,针刺治疗也具有不良反应少、安全性高的优点。

2.2中药汤剂

孙茹等运用加味四君子汤治疗肺脾气虚型常年性变应性鼻炎,加味四君子汤联合盐酸西替利嗪在改善鼻塞、流涕、下鼻甲大小、清涕量多、气短乏力、大便溏薄、受冷易发方面优于单用盐酸西替利嗪。吴丹等医家辨证后自拟扶正祛风汤治疗AR,也可减轻炎症反应,有效缓解患者的临床症状,提高疗效,提高生活质量,降低复发率。

2.3灸法

《黄帝内经》记载“针所不及,灸之所宜”,艾灸具有温经散寒,通经活络之功。隔姜灸作为中医传统外治疗法,患者对其接受和适应程度较高,避免了口服药物对胃肠的刺激,具有作用持久、适应证广、疗效确切、不良反应少等优势。隔姜灸也存在一些缺陷,如操作过程中易出现烫伤。督脉灸可作为使用非药物治疗的一种方案,通过参与机体的多种免疫调节过程,调节机体免疫功能,进而改善鼻炎症状,而对于督脉灸治疗变应性鼻炎疗效的持续性,尚需进一步观察。

2.4中药贴敷

穴位贴敷法为中医外治法,基于经络学说,属于传统的针灸治疗方法。研究表明,通过穴位贴敷治疗PAR,可改善PAR患者的临床症状并降低鼻分泌物含量,近期疗效与口服药物相当,远期疗效优于口服药物。目前穴位贴敷治疗AR的研究主要集中在改善鼻部及眼部症状和提高临床疗效上,关于穴位贴敷刺激强度与安全性及有效性的相关性研究还不足。

2.5推拿手法

推拿可起到调整阴阳、疏通经络的作用。赵李清等采用二部五法推拿治疗AR,操作简单、取穴精准,能够有效减轻症状,提高生活质量,减少药物的使用及其不良反应,扶助正气,提高机体免疫力,减少AR复发率。孙琪[20]等运用鼻部九法推拿治疗儿童变应性鼻炎,治疗前后喷嚏、流涕、鼻塞、鼻痒等症状有明显改善。局部刺激鼻旁穴位,如按揉上星穴、印堂、迎香等,可疏通经络而起通窍之效,从而改善鼻部症状。

3结语

通过综述变应性鼻炎治疗现状,AR的治疗方式多种多样,但仍存在诸多问题。从西医学角度,药物治疗仍然是目前临床中AR最主要的干预措施,AR患者用药后可较快缓解症状,但难以根治。长期使用西药治疗存在不良反应,手术治疗风险较大且适应证局限。从中医学来看,通过针灸、中药、推拿等治疗方式,改善患者鼻炎症状疗效明显,相对不良反应小,但也存在缺乏国际广泛认可规范化治疗标准等问题。

近年来,因环境污染、生活与工作方式的变化,致病因素繁杂,AR的患病率与发病率逐年增长,病情易反复,长期反复治疗也给患者带来相应的经济负担,极大地影响患者生活质量。目前中药西药联合应用或西药与中医外治法联合使用或许为较合理的治疗方式。如何更有效地防治变应性鼻炎,仍有待进一步研究。

参考文献:

[1]顾瑜蓉,李华斌.《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)》解读[J].中国眼耳鼻喉科杂志,2022,22(2):209-211.

[2]刘琢扶,胡娴亭,冯仙,等.变应性鼻炎及其对哮喘的影响(ARIA)2016年修订版解读[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2017,31(17):1327-1329.

[3]朱正茹,张小兵.中药汤剂结合常规西药治疗变应性鼻炎疗效的Meta分析[J].山东大学耳鼻喉眼学报,2022,36(3):281-289.

[4]孙忠人,王承斌,尹洪娜,等.针灸治疗变应性鼻炎网状Meta分析[J].中国针灸,2021,41(11):1295-1302.

[5]李崇妮,赵长青,安云芳.组胺受体及抗组胺药的分类及其在变应性鼻炎中的应用[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2021,27(4):372-377.

[6]杨钦泰,陈建军,谭国林,等.鼻用糖皮质激素治疗变应性鼻炎专家共识(2021,上海)[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2021,27(4):365-371.

[7]杨超,王忠勋,曹永华.孟鲁司特钠联合布地奈德鼻喷雾剂、枸地氯雷他定治疗变应性鼻炎的临床效果[J].临床医学研究与实践,2022,7(12):22-24.

[8]韦木春.过敏性鼻炎的治疗药物研究进展[J].中国医药指南,2013,11(20):497-498.

[9]王洪田,杨钦泰,安云芳,等.鼻用减充血剂的临床应用暨药物性鼻炎的诊治专家共识(2022,北京)[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2022,28(4):1-7.

[10]胡伟倪,张天虹,张迎宏,等.苯环喹溴铵治疗以流涕为主的季节性变应性鼻炎多中心疗效观察[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2023,37(7):550-555.

[11]吴湘萍,刘阳云,杨小芳,等.过敏性鼻炎舌下免疫治疗效果与外周血嗜酸性粒细胞、血清总IgE水平的相关性研究[J].临床医学研究与实践,2021,6(18):50-53.

[12]余少卿,王向东,徐睿,等.变应性鼻炎的外科手术治疗专家共识(2022,上海)[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2022,28(1):7-17.

[13]曾春利,彭拥军.“三位一体”法针灸治疗变应性鼻炎35例[J].中国针灸,2022,42(10):1101-1102.

[14]李岩,王睿,吴一浪,等.鼻内针刺联合揿针对变应性鼻炎患者症状及睡眠质量的影响[J].中国中医药信息杂志,2022,29(6):120-124.

[15]孙茹,施陈燕,蔡蔚然,等.加味四君子汤治疗肺脾气虚型常年性变应性鼻炎的临床研究[J].上海中医药大学学报,2022,36(S1):49-53.

[16]吴丹,杨志忠,李金志.扶正祛风汤治疗变应性鼻炎临床观察[J].光明中医,2023,38(15):2879-2881.

[17]徐婧,刘媛媛,邹国华,等.督脉灸治疗变应性鼻炎28例临床观察[J].湖南中医杂志,2021,37(4):75-77.

[18]区洁楹,张婉容,黎志辉,等.穴位贴敷治疗常年性变应性鼻炎疗效观察及对血清IgE和IL-5水平的影响[J].上海针灸杂志,2021,40(12):1487-1491.

[19]赵李清,万怡,王勇.二部五法推拿结合药物治疗儿童变应性鼻炎临床观察[J].四川中医,2018,36(04):177-180.

[20]孙琪,李朝霞,荆丽娟,等.鼻部九法推拿治疗儿童变应性鼻炎的效果[J].广东医学,2018,39(11):1741-1744.