复发性三叉神经痛患者应用经皮穿刺微球囊压迫术治疗的临床效果分析论文

2025-01-20 14:15:07 来源: 作者:dingchenxi

摘要:目的分析复发性三叉神经痛患者应用经皮穿刺微球囊压迫术治疗的临床效果。方法选择2020年6月—2023年6月在本院接受治疗的70例复发性三叉神经痛患者为研究对象,根据不同治疗方式分为PMC)组(n=35例)和MVD组(n=35例),PMC组患者接受经皮穿刺微球囊压迫术(PMC)治疗,MVD组患者接受微血管减压术(MVD)治疗,对比两组患者的术后临床疗效、疼痛程度、心理状态、生活质量和术后并发症发生情况。

摘要:目的分析复发性三叉神经痛患者应用经皮穿刺微球囊压迫术治疗的临床效果。方法选择2020年6月—2023年6月在本院接受治疗的70例复发性三叉神经痛患者为研究对象,根据不同治疗方式分为PMC)组(n=35例)和MVD组(n=35例),PMC组患者接受经皮穿刺微球囊压迫术(PMC)治疗,MVD组患者接受微血管减压术(MVD)治疗,对比两组患者的术后临床疗效、疼痛程度、心理状态、生活质量和术后并发症发生情况。结果PMC组患者的治疗有效率高于MVD组,组间差异有统计学意义(P>0.05);PMC组患者的VAS、SDS、SAS评分均低于MVD组,组间差异有统计学意义(P>0.05);PMC组的生活质量各维度评分均高于MVD组,组间差异有统计学意义(P>0.05);PMC组患者的术后并发症发生率低于MVD组,但两者对比差异无统计学意义(P>0.05)。结论应用PMC治疗复发性三叉神经痛疗效确切,可降低患者术后疼痛程度和并发症发生风险,提高患者心理状态和生活质量,该疗法是一种针对复发性三叉神经痛所采取的、具备高度理想性的微创治疗方法。

关键词:复发性三叉神经痛;经皮穿刺微球囊压迫术;临床效果

0引言

三叉神经痛的患病群体以中老年人群为主,随着人口老龄化问题的日益严峻,该疾病的发病率呈现出逐步上升的趋势。三叉神经痛作为一种常见的脑神经疾病,主要表现为三叉神经分布区域阵发性撕裂样、针刺样疼痛。该病疼痛程度强烈,严重影响患者日常生活[1]。目前,治疗三叉神经痛比较常见的术式有微血管减压术(MVD)、经皮微球囊压迫术(PMC)、经皮射频热凝术等。其中,MVD在治疗原发性三叉神经痛患者方面,疗效显著,能够有效缓解患者的疼痛感。然而,由于个体差异及手术禁忌证的存在,有些人可能并不完全适宜接受微血管减压术。因此,在决定采用何种治疗方法时,需综合考虑患者的具体情况,确保治疗的安全性与有效性。针对复发性三叉神经痛患者,需要采用更为安全、有效、并发症少且复发率低的治疗手段[2]。PMC作为一种介入治疗方法,因具备微创、有效性、安全性、舒适性高和复发率低等优势,目前在全世界范围内得到了广泛应用[3-4]。本研究选择70例复发性三叉神经痛患者作为研究对象,旨在探讨应用PMC治疗的临床效果,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择2020年6月—2023年6月在本院接受治疗的70例复发性三叉神经痛患者,根据不同治疗方式分为PMC组(n=35例)和MVD组(n=35例)。PMC组:女20例,男15例;年龄为70~90岁,平均(75.45±4.45)岁;病程(34.91±24.75)个月;右侧15例,左侧20例;疼痛部位:V2 7例,V3 8例,V2+V3 20例。MVD组:女19例,男16例;年龄为71~89岁,平均(75.87±4.29)岁;病程(34.82±24.88)个月;右侧16例,左侧19例;疼痛部位:V2 6例,V3 7例,V2+V3 22例。两组患者一般资料对比,差异有统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①患者入院经检查符合《三叉神经痛诊疗中国专家共识》中有关复发性三叉神经痛的诊断标准;②患者存在既往三叉神经痛手术治疗史;③患者具备本研究术式指征;④患者知晓本研究并愿意配合随访;⑤本院伦理相关负责部门已同意本研究开展。

排除标准:①患者复发性三叉神经痛是由肿瘤性病变、颅内占位、多发性硬化等原因引起;②患者存在三叉神经功能障碍;③患者不耐受本研究术式;④患者凝血功能、肝肾功能、心肺功能存在异常;⑤患者存在精神疾病。

1.2方法

PMC组患者接受PMC治疗:对患者进行全麻,并呈仰卧位,在患者患侧嘴角外侧2.5cm设置穿刺点进针,在X线透视辅助下对齐双侧外耳道,14号穿刺针进入卵圆孔,进入后拔出针芯,把手术用球囊放置入Meckel腔,球囊位置理想后将导丝撤出,将0.65mL左右的碘海醇造影剂充盈至球囊中,将球囊调整至“梨形”充盈状态,压迫3~5min三叉神经半月板,排空球囊,撤出穿刺针和球囊,对穿刺点开展人工按压,贴敷穿刺点,手术结束。

MVD组患者接受MVD治疗:于患者耳后发际内作约5cm切口,应用铣刀开3cm×3cm骨窗,暴露横窦和乙状窦,切开硬脑膜,借助显微镜打开侧翼蛛网膜,释放脑脊液,采用Teflon棉隔开血管和三叉神经。

1.3观察指标及评价标准

1.3.1临床疗效

术后1个月评估患者临床疗效,评价标准:显效:患者疼痛和临床症状消失;有效:患者疼痛缓解,偶尔发作,临床症状基本消失;无效:患者疼痛和临床症状无改善甚至加重。总有效率=100%-无效率。

1.3.2疼痛程度

术后1个月参考视觉模拟量表(VAS)评估患者疼痛程度,总分值10分,得分越高提示患者疼痛程度越严重。

1.3.3心理状态

术后1个月参考抑郁自评量表(SDS)评估患者抑郁程度,得分越高提示患者抑郁程度越严重;参考焦虑自评量表(SAS)评估患者焦虑程度,得分越高提示患者焦虑程度越严重。

1.3.4生活质量

术后1个月评估患者生活质量,主要包含躯体、情感、角色、认知等维度,得分越高提示患者生活质量越佳。

1.3.5术后并发症发生情况

记录术后1个月内患者发生面部麻木、口唇疱疹、咬肌无力、耳鸣、角膜炎等并发症发生情况。

1.4统计学方法

本研究使用SPSS 23.0分析检验差异,计数资料用[n(%)]表示,用χ2实施检验,计量资料用(x—±s)表示,用t实施检验,两组对比经统计学分析,P>0.05为差异有统计学意义。

2结果

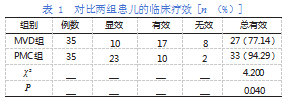

2.1对比两组患者的临床疗效

PMC组患者的治疗有效率高于MVD组,组间差异有统计学意义(P>0.05)。见表1。

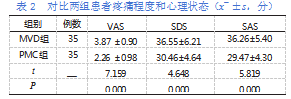

2.2对比两组患者疼痛程度和心理状态

PMC组患者的VAS、SDS、SAS评分均低于MVD组患者,组间差异有统计学意义(P>0.05)。见表2。

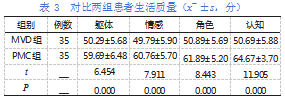

2.3对比两组患者的生活质量

PMC组的生活质量各维度评分均高于MVD组,组间差异有统计学意义(P>0.05)。见表3。

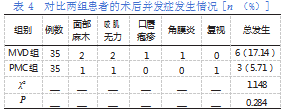

2.4对比两组患者的术后并发症发生情况

PMC组患者的术后并发症发生率低于MVD组,组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

3讨论

原发性三叉神经痛患者通常在药物保守治疗效果欠佳后采用手术或介入治疗,尽管现阶段手术治疗方式多种多样,但在术后均存在一定程度的复发风险[5-7]。三叉神经痛复发原因目前尚未有明确原因,但临床普遍认为与手术穿刺准确性、术后神经纤维再生、射频温度时间、交通支/蛛网膜粘连、新责任血管压迫等因素有关[8-10]。针对复发性三叉神经痛患者,有研究报道认为[11],经皮穿刺微球囊压迫术在提高疼痛缓解率、降低复发率和并发症发生率方面表现良好,可作为治疗复发性三叉神经痛患者的优先选择术式。

本研究结果显示,PMC组患者的VAS评分低于MVD组患者(P>0.05);这可能与现阶段影像定位技术和手术技术的改进优化,以及经皮穿刺微球囊压迫术中严格规定球囊形态呈“梨形”有关。经皮穿刺微球囊压迫术通过球囊压迫粗大的有髓鞘痛觉神经纤维,保留无髓鞘神经纤维和细小有髓鞘,起到了阻断疼痛传导通路的作用。复发性三叉神经痛患者疼痛感强且将持续较长时间,长此以往极易造成患者出现烦躁、抑郁、焦虑的不良心理状态,而不良的心理状态又会进一步加剧患者的疼痛感受。本研究结果显示,PMC组患者的SDS、SAS评分均低于MVD组患者(P>0.05);提示经皮穿刺微球囊压迫术能在一定程度上改善患者的不良心理状态。在樊肖冲[12]等学者的研究报告中,选取了89例术后复发性三叉神经痛患者作为研究对象,所有患者均采用经皮穿刺微球囊压迫术治疗,参考焦虑抑郁量表(HADS)评分发现,患者在术后1个月、3个月、6个月时的HADS评分与术前相比均明显下降(P>0.05),经皮穿刺微球囊压迫术可明显改善复发性三叉神经痛而造成不良情绪。PMC组患者的术后并发症发生率低于MVD组,组间差异无统计学意义(P>0.05),说明经皮穿刺微球囊压迫术和微血管减压术安全性均较高。其中咬肌无力和面部麻木是经皮穿刺微球囊压迫术后最为常见的并发症,这主要与经皮穿刺微球囊压迫术的治疗机制和手术操作有关,但大多数患者情况比较轻微[13]。出现面部麻木并发症可能与复发性三叉神经痛复发性患者再次接受手术,比首次手术球囊压迫时间延长和压力增加有关。PMC组患者出现1例复视并发症,分析其原因可能为手术过程中球囊过度充盈、球囊导管位置过深、海绵窦受压等因素造成损伤了外展神经或滑车神经有关。经皮穿刺微球囊压迫术仅损伤粗大有髓纤维,而与角膜反射有关的无髓神经纤维和细小有髓神经纤维不会被损伤,故在本研究中PMC组患者未出现角膜炎并发症。PMC组患者的治疗有效率高于MVD组(P>0.05);提示经皮穿刺微球囊压迫术相较于微血管减压术而言,其临床效果更为理想。患者术后疼痛程度和并发症发生风险有效降低,心理状态更为健康,其生活质量随之得到提高,故在本研究中显示PMC组的生活质量各维度评分均高于MVD组(P>0.05)。

4结语

综上所述,应用经皮穿刺微球囊压迫术治疗疗效确切,可降低患者术后疼痛程度和并发症发生风险,提高患者心理状态和生活质量,是一种理想的治疗复发性三叉神经痛微创治疗手段。

参考文献

[1]Xiaochong F,Zhongyuan L,Huan R,et al.Meckel's Cave Size Measured by Magnetic Resonance Imaging in the Prognosis of Percutaneous Balloon Compression for Trigeminal Neuralgia.[J].Pain physician,2022,25(8):1279-1287.

[2]张庚,寿记新,王冰冰,等.经皮穿刺微球囊压迫术(两次压迫法)治疗复发性三叉神经痛的疗效分析[J].中国疼痛医学杂志,2023,29(2):144-148.

[3]焦绪华,王美玉,孙许林.经皮穿刺微球囊压迫术治疗老年三叉神经痛患者的疗效及安全性研究[J].中国实用医药,2023,18(6):57-60.

[4]管海博,寿记新,程森,等.经皮穿刺微球囊压迫术治疗原发性三叉神经痛临床观察[J].中国实用神经疾病杂志,2020,23(16):1398-1402.

[5]张学广,刘尧,王米,等.复发性三叉神经痛的研究进展[J].中国疼痛医学杂志,2022,28(4):290-294.

[6]Aimin Z,Qin L,Huaiming W,et al.Risk factors of facial herpes simplex after percutaneous microballoon compression for trigeminal neuralgia:A retrospective case-cohort study.[J].Neuro endocrinology letters,2023,44(1):31-38.

[7]C X F,Y Z L,H R,et al.[Correlation between balloon volume and Meckel's cave size and its influence of percutaneous microballoon compression for trigemina l neuralgia].[J].Zhonghua yi xue za zhi,2023,103(7):494-499.

[8]无.中华医学会神经外科学分会开展专业学组和青年委员会改选工作[J].中华医学信息导报,2009(20):3.

[9]李锴,刘德中,王常伟,等.经皮穿刺微球囊压迫术治疗原发性三叉神经痛并发症的危险因素分析[J].中国临床神经外科杂志,2019,24(3):153-154,158.

[10]张蕾,罗伟,尹涛,等.经皮穿刺微球囊压迫术对三叉神经痛患者治疗效果、炎症、氧化应激及并发症的影响[J].临床误诊误治,2022,35(4):94-98.

[11]程森,王冰冰,寿记新,等.经皮穿刺微球囊压迫术治疗药物难治性三叉神经痛的临床疗效[J].中国实用神经疾病杂志,2019,22(7):725-731.

[12]樊肖冲,徐富兴,邢飞,等.经皮穿刺微球囊压迫术治疗手术后复发性三叉神经痛及其负性情绪的疗效分析[J].郑州大学学报(医学版),2021,56(1):77-80.

[13]李春辉,朱骁,陈涛,等.经皮穿刺球囊压迫术球囊压力与三叉神经痛疗效和并发症的相关性研究[J].中国微侵袭神经外科杂志,2020,25(11):489-492.