腹腔镜下经腹膜前疝修补术和传统腹股沟径路疝修补术的临床应用效果论文

2025-01-11 13:56:29 来源: 作者:liziwei

摘要:目的探究腹腔镜下经腹膜前疝修补术的应用效果。方法目的选取2023年1月—2024年1月泗阳医院收治的腹股沟疝患者72例进行研究,按治疗方法不同分为对照组(n=36,传统腹股沟径路疝修补术)和观察组(n=36,腹腔镜下经腹膜前疝修补术),比较两组手术指标、并发症与炎症因子。结果观察组手术指标、术后3 d炎症因子水平与对照组比较,差异有统计学意义(P均<0.05)。观察组术后并发症率2.78%(1/36)比对照组19.44%(7/36)低,差异有统计学意义(χ2=5.063,P<0.05)。结论相

[摘要]目的探究腹腔镜下经腹膜前疝修补术的应用效果。方法目的选取2023年1月—2024年1月泗阳医院收治的腹股沟疝患者72例进行研究,按治疗方法不同分为对照组(n=36,传统腹股沟径路疝修补术)和观察组(n=36,腹腔镜下经腹膜前疝修补术),比较两组手术指标、并发症与炎症因子。结果观察组手术指标、术后3 d炎症因子水平与对照组比较,差异有统计学意义(P均<0.05)。观察组术后并发症率2.78%(1/36)比对照组19.44%(7/36)低,差异有统计学意义(χ2=5.063,P<0.05)。结论相较于传统手术,腹腔镜下经腹膜前疝修补术疗效更突出,术中失血及术后疼痛时间等手术指标更好,术后出现并发症的概率更小,患者炎症反应明显更轻微,可加快术后康复速度。

[关键词]传统腹股沟径路疝修补术;手术指标;并发症;炎症因子;腹腔镜下经腹膜前疝修补术

腹股沟疝具有常见、多发特点,是普外科多见疾病。该病发生存在明显性别差异,男性患者多于女性。临床尚未明确腹股沟疝病因,怀疑和腹壁薄弱、腹内压升高存在直接关系。流行病学发现,腹股沟疝发病和肥胖、吸烟、不良饮食等相关。疾病早期多无不适症状,部分患者可见突出性肿块、轻微坠胀感。若未尽早治疗,伴随疾病进展可出现肿块增大、剧烈疼痛等症状,会对患者生命健康造成严重影响。外科手术是该病常用治疗方案,有多种类型。本文与传统手术对比,分析腹腔镜下经腹膜前疝修补术的价值,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

目的选取2023年1月—2024年1月泗阳医院收治的72例腹股沟疝患者为研究对象,按治疗方法不同分为两组,各36例。对照组:均是男性;年龄40~72岁,平均(56.37±5.43)岁;体重指数18.54~28.92 kg/m2,平均(23.73±1.18)kg/m2;病程1~15年,平均(8.41±1.52)年;斜疝27例、直疝9例;左侧疝20例、右侧疝16例;初发疝35例、复发疝1例。观察组:均是男性;年龄41~72岁,平均(56.85±5.48)岁;体重指数18.86~28.98 kg/m2,平均(23.92±1.23)kg/m2;病程1~16年,平均(8.85±1.57)年;斜疝29例、直疝7例;左侧疝19例、右侧疝17例;初发疝35例、复发疝1例。对比上述一般资料,差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。患者对本研究知情,研究已通过泗阳县人民医院伦理委员会审查(SYYY-67)。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:符合《成人腹股沟疝诊断和治疗指南(2018年版)》中的腹股沟疝诊断标准[6];有传统手术及腹腔镜手术指征,在医院顺利完成手术;患者病历资料完整、详细,具有良好的依从性。

排除标准:手术耐受性较差且不能进行外科手术者;因其他原因导致腹内压持续升高者;伴精神病史、认知障碍者;伴严重肝肾障碍者。

1.3方法

对照组行传统腹股沟径路疝修补术:硬膜外麻醉,起效后辅助患者调整为平卧位,常规消毒铺巾。定位腹股沟区域,选定器械制作切口,是斜切口,制作成功后打开切口,充分暴露、切开腹外斜肌腱膜,分离腱膜下间隙。定位精索,并进行游离及提起操作。定位腹股沟,实施全面探查,寻找后壁薄弱缺损部位,找到疝囊,明确疝囊突出途径、疝囊具体位置、疝囊突出大小、疝囊和精索的关系等,明确疾病类型。若内环口的缺损并不大,则提供平面进行无张力疝修补手术。若内环口的缺损较大,确诊为腹股沟斜疝或是腹股沟直疝,则实施疝环充填式无张力疝修补手术,置入平片,确定进入腹股沟管后壁,然后展平平片,内侧超过耻骨结节部位1.5 cm实施间断固定,促使外环口重建,逐步关闭手术切口。

观察组行腹腔镜下经腹膜前疝修补术:气管插管全麻,起效后调整体位,平卧,消毒铺巾。基于腹腔镜手术流程,常规制作操作孔,定位肚脐部位,选择脐上1 cm部位制作穿刺孔,经该孔制作人工气腹,压力调节至12~15 mmHg,置入Trocar、腹腔镜。定位脐部左侧及右侧,分别制作一个小操作孔,置入5 mm Trocar。在腹腔镜直视腹腔下完成腹腔探查,排除其他病变后,详细观察腹股沟区域的实际缺损情况,明确疝囊和精索的相关性、疝囊颈和腹壁下动脉的相关性,结合实际情况鉴别直疝、斜疝,分析对侧是否存在隐匿性疝等。定位疝缺损上缘部位,从脐内侧的褶皱区域开始,一直至髂前上嵴,切开腹膜,对上下缘的腹膜瓣实施有利操作,进入患者腹膜前间隙区域。朝内侧进行分离操作,至耻骨膀胱间隙部位,对耻骨联合及耻骨梳韧带实施解剖操作,充分暴露。朝外侧分离,进入Bogros间隙与髂窝间隙。观察疝囊情况,若疝囊体积较小,则进行完整剥离操作;若疝囊体积较大,则进行横断操作,远端实施止血操作,精索实施腹壁化处理。确定腹膜前间隙充分分离后,内侧-耻骨联合且越过中线,外侧-髂腰肌后髂前上棘部位,上方到患者联合肌腱上方3 cm部位,内下方-耻骨梳韧带2 cm区域,外下方-精索成分腹壁化6 cm区域。确定创面不存在出血点后,经该间隙送入巴德3D补片,平铺补片,确定贴合后,提供可吸收缝线完成手术切口缝合操作,关闭患者腹膜。

1.4观察指标

手术指标:①手术耗时,入手术室时间至出手术室时间;②术中失血量,手术过程中因操作导致的出血,通过称量法计算;③术后疼痛时间,术后麻醉清醒疼痛感出现到疼痛感消失的具体时间;④术后下床活动时间,术后转运至病房到首次下床活动时间;⑤住院治疗时间,办理住院手续后到离开医院时间。

术后并发症:①切口感染;②尿路感染;③阴囊积液;④尿潴留。

炎症因子:统计两组术前、术后3 d的空腹静脉血样(5 mL,采样完毕后进行离心处理,转速1 500 r/min、时间10 min、半径8.5 cm,采集上清液置入全自动生化分析仪检测)的检测结果,检测①肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factorα,TNF-α);②C反应蛋白(Creactive protein,CRP);③白细胞介素8(interleukin 8,IL-8)。

1.5统计方法

通过SPSS 26.0统计学软件比较分析数据,术后并发症为计数资料,经例数(n)和率(%)表示,组间比较采取χ2检验;手术指标及炎症因子为计量资料,经Shapiro-Wilk检验符合正态分布,经(±s)表示,组间比较采取独立样本t检验,组内比较采取配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者手术指标比较

观察组手术耗时长于对照组,术中出血量、术后疼痛时间、术后下床活动时间、住院治疗时间均少于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表1。

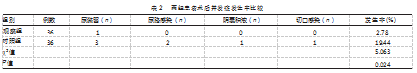

2.2两组患者术后并发症发生率比较

观察组患者术后并发症率为2.78%(1/36),低于对照组的19.44%(7/36),差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

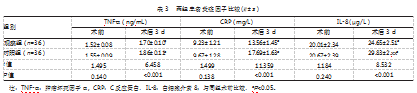

2.3两组患者炎症因子比较

术后3 d,观察组患者TNF-α、CRP、IL-8水平低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

3讨论

腹股沟疝是普外科成人常见病,中老年人是高发对象。伴随着年龄增长,腹股沟区域的肌肉腱膜、筋膜合成能力逐步下降,令局部腹横筋膜发生薄弱现象,导致腹内压难以抑制,最终形成疝。疾病早期肿块较小,多在行走、劳动、xx及剧烈咳嗽时发现,用手按压、平卧时消失。伴随着疾病进展,肿块逐步增大,此时会有明显症状,影响患者劳动、站立及行走等。部分腹股沟疝患者可自行恢复,但多数患者无法自行愈合,需在疝出现后立刻前往医院接受对症治疗。若治疗不及时,可诱发肠梗阻、急性腹膜炎等严重并发症,甚至威胁患者生命安全。

腹腔镜下经腹膜前疝修补术、传统腹股沟径路疝修补术均是该病常用疗法,均可在病灶清除中发挥显著作用。传统腹股沟径路疝修补术是开放性手术,操作简单,手术疗效确切。但手术创伤较大,术中出血量比较多,术后容易发生并发症,术后患者多伴有明显疼痛症状,故应用受限,逐渐不受患者青睐。腹腔镜下经腹膜前疝修补术是现今推崇的方案,微创、出血少、术后疼痛轻微、术后并发症少、术后恢复速度快,故在临床推广。该术在成功创建气腹后进行,腹腔适当充盈后,可呈现清晰手术视野,有利于手术操作,可规避无谓损伤,保护正常组织,但也会延长手术时间。

吴玉研究以65例成人腹股沟疝患者为对象,比较开放性手术及腹腔镜下经腹腔腹膜前疝修补术的作用,结果显示后者的手术时间更长,但术后下床活动时间、术后进食时间以及平均住院时间均更短,术后并发症发生率(3.03%VS21.88%)更低(P均<0.05),认为后者更具应用价值。本研究与上述结果一致,观察组手术耗时比对照组更长,术中失血量等指标均比对照组更优,且患者术后并发症率2.78%比对照组19.44%更低(P均<0.05)。本研究进一步分析炎症因子,炎症因子反映手术应激反应,水平越高炎症越严重,对术后康复的影响越大。观察组术后各项炎症因子指标水平明显较对照组更低,可见患者术后可更快恢复健康。

综上所述,腹腔镜下经腹膜前疝修补术的手术指标、术后并发症率及术后炎症因子水平更优。

[参考文献]:

[1]郑赟,陈科杰,李翰城,等.腹腔镜下经腹腹膜前疝修补术(TAPP)治疗腹股沟嵌顿疝的效果及对患者术后并发症的影响分析[J].中外医疗,2022,41(33):92-95,100.

[2]曾金水.腹腔镜下经腹腹膜前疝修补术和腹腔镜全腹膜外补片修补术对男性腹股沟疝睾酮浓度和TIMP-1的影响[J].中国医学创新,2023,20(29):29-33.

[3]储君,黄景昊,杨剑,等.腹腔镜下经腹腔腹膜前疝修补术与开放手术对腹股沟疝患者术后疼痛、切口满意度的影响[J].医学信息,2023,36(18):132-135.

[4]张小亮.腹腔镜下经腹腹膜前修补术、Lichtenstein疝修补术对腹股沟疝成人患者康复质量的对比研究[J].当代临床医刊,2022,35(4):42-43.

[5]杨成,胡凯峰,彭悦,等.腹腔镜下经腹腔腹膜前疝修补术与无张力疝修补术治疗老年腹股沟疝患者的效果[J].中外医学研究,2023,21(25):51-55.

[6]中华医学会外科学分会疝与腹壁外科学组,中国医师协会外科医师分会疝和腹壁外科医师委员会.成人腹股沟疝诊断和治疗指南(2018年版)[J].中华胃肠外科杂志,2018,21(7):721-724.

[7]刘猛,张德志,朱少功,等.腹腔镜经腹腔腹膜前疝修补术与局部麻醉下Lichtenstein术治疗腹股沟疝的临床效果比较[J].河南医学研究,2021,30(7):1199-1201.

[8]辛前有,张瑜,程钧楚.腹腔镜下经腹腹膜前疝修补术与腹膜前间隙无张力疝修补术治疗腹股沟疝的效果比较[J].中国实用医刊,2021,48(19):28-30.

[9]汪光海,冯满豪.分析腹腔镜完全腹膜外腹股沟疝修补术、经腹腔腹膜前修补术及局麻下开放式无张力疝修补术治疗成人腹股沟疝的临床疗效[J/CD].世界最新医学信息文摘:连续型电子期刊,2021,21(16):141-142.

[10]郭洪春,李传圣,薛涛.腹腔镜下全腹膜外腹股沟疝修补术与经正中线切口腹膜前腹股沟疝修补术的疗效比较[J].临床医学研究与实践,2021,6(27):51-53.

[11]邱欣国,崔喆.轻量立体3D补片对腹腔镜下经腹腹膜前腹股沟疝修补术治疗老年腹股沟疝病人并发症、疼痛及生活质量的影响[J].临床外科杂志,2022,30(11):1068-1071.

[12]张敏剑,吴永友,钟丰云,等.腹腔镜下完全腹膜外疝修补术与经腹腔腹膜前疝修补术治疗成人单侧初发腹股沟疝的效果比较[J].中国医药导报,2023,20(10):84-87,99.

[13]聂鑫,沙盈盈,宣谅,等.腹腔镜下经腹腹膜前疝修补术与李金斯坦疝无张力修补术治疗老年腹股沟疝患者的疗效对比分析[J].现代生物医学进展,2022,22(6):1069-1073.

[14]李东方,蔡德珺,陈泳汉,等.腹腔镜下经腹腹膜前疝修补术与平片式无张力疝修补术在双侧腹股沟疝治疗中的应用疗效[J/CD].临床普外科电子杂志,2023,11(3):42-48.

[15]张尊庶,孙弢,张超.腹腔镜下经腹腹膜前疝修补术结合快速康复模式在腹股沟疝病人中的应用[J].蚌埠医学院学报,2022,47(5):xx5-xx7.

[16]吴玉.腹腔镜下经腹腔腹膜前疝修补术用于成人腹股沟疝患者临床疗效及相关并发症的研究[J].系统医学,2023,8(15):131-134.