感觉统合训练联合脑电生物反馈治疗孤独症患儿的效果论文

2024-12-28 16:56:59 来源: 作者:liziwei

摘要:目的:观察感觉统合训练联合脑电生物反馈治疗孤独症患儿的效果。方法:选取2021年3月至2023年3月该院收治的92例孤独症患儿进行前瞻性研究,按照随机数字表法将其分为对照组和观察组各46例。对照组给予脑电生物反馈治疗,观察组在对照组基础上联合感觉统合训练治疗,比较两组治疗前后孤独症状[孤独症儿童行为检查量表(ABC)]、心理状况[儿童孤独症及相关发育障碍心理教育评定量表(中文版)(C-PEP)]和感觉统合能力[儿童感觉统合能力发展评定量表(SIFS)]评分。结果:治疗后,观察组感觉、交往、运动、语言、生活

【摘要】目的:观察感觉统合训练联合脑电生物反馈治疗孤独症患儿的效果。方法:选取2021年3月至2023年3月该院收治的92例孤独症患儿进行前瞻性研究,按照随机数字表法将其分为对照组和观察组各46例。对照组给予脑电生物反馈治疗,观察组在对照组基础上联合感觉统合训练治疗,比较两组治疗前后孤独症状[孤独症儿童行为检查量表(ABC)]、心理状况[儿童孤独症及相关发育障碍心理教育评定量表(中文版)(C-PEP)]和感觉统合能力[儿童感觉统合能力发展评定量表(SIFS)]评分。结果:治疗后,观察组感觉、交往、运动、语言、生活自理等ABC评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组C-PEP功能发展量表评分高于对照组,病理学量表评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组SIFS评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:感觉统合训练联合脑电生物反馈治疗孤独症患儿可提高SIFS评分,改善C-PEP评分,降低ABC评分,效果优于单纯脑电生物反馈治疗。

【关键词】孤独症;儿童;脑电生物反馈;感觉统合训练;孤独症状;心理状况

孤独症是广泛性发育障碍中较常见的疾病,以儿童多发,其发病与遗传、脑结构和功能异常及免疫异常等有关,患儿表现为社交障碍、交流障碍及兴趣狭窄等症状,致使患儿与社会脱节,严重影响其生命质量。脑电生物反馈可通过电流刺激大脑皮层,增强对大脑有积极影响的波形,削弱对大脑有消极影响的波形,从而改善患儿脑功能,促进症状缓解,但单一治疗效果不明显。感觉统合训练以感觉统合理论为基础,通过训练患儿的听力、视力、触觉、嗅觉等功能,增强大脑、躯体及心理的协调性,利于改善心理状态及孤独症状。本文观察感觉统合训练联合脑电生物反馈治疗孤独症患儿的效果。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年3月至2023年3月本院收治的92例孤独症患儿进行前瞻性研究。纳入标准:符合《孤独症谱系障碍儿童早期识别筛查和早期干预专家共识》中孤独症的诊断标准;年龄≤12岁;无严重基础疾病。排除标准:有肢体功能障碍、听力障碍;临床资料不完整;依从性较差。患儿家长了解本研究内容并自愿签署知情同意书,且研究经本院医学伦理委员会审批通过(审批文号:WS20200310)。按随机数字表法将其分为对照组和观察组各46例。观察组:男30例,女16例;体质量13~35 kg,平均(20.33±5.23)kg;年龄3~9岁,平均(6.28±1.85)岁;病程1.0~5.5年,平均(3.45±0.89)年。对照组:男28例,女18例;体质量12~36 kg,平均(20.58±5.71)kg;年龄4~10岁,平均(6.45±1.98)岁;病程1~6年,平均(3.59±0.94)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法

对照组给予脑电生物反馈治疗。治疗前,对患儿进行安抚与沟通,采取脑电生物反馈治疗仪(广州市润杰医疗器械有限公司,粤械注准20152090554,型号:BBB-2A)。患儿取坐位,常规消毒皮肤,将配套电极片分别贴于头顶风池穴和两侧耳廓乳突处,提醒患儿集中注意力观看动画,强化12~15 Hz的感觉运动节律波,抑制5~8 Hz的θ波,根据实时反馈适时、适当地提高脑电反馈训练难度,1次/周,30 min/次,共治疗8周。

观察组在对照组基础上联合感觉统合训练。(1)基础能力训练。①触觉训练:患儿取平卧位,使用感统刷刷蹭患儿的双手、背部及双脚等部位,注意力度适中,以患儿不感觉疼痛为宜,5 min/次;②本体感觉功能训练:每天定时组织患儿进行打羽毛球、踩趾压板及扔沙包等活动训练,鼓励患儿互相交流,30 min/次;③前庭感觉功能训练:每天下午嘱家长协助患儿进行走独木桥、上下楼梯及立定跳远等训练,结束后组织交流会,鼓励患儿表达内心感受,并分享自己喜欢的游戏或玩具,30 min/次;④视觉训练:根据患儿的喜好,进行走迷宫、找不同、拼图、追踪移动的物体等训练,40 min/次;⑤听觉训练:指导患儿进行听指令做动作、辨别不同声音、听故事回答问题等训练,设置奖励,针对训练完成较好的患儿,给予口头表扬,并发放小零食,30 min/次。(2)强化训练。针对上述基础训练均完成较好的患儿,每天增加滑梯、蹦床、踢足球等活动,并每周组织患儿进行角色扮演,分别扮演医护人员和独孤症患儿,进行疾病知识宣教的小场景演练。1次/d,5次/周。

两组均持续训练3个月。

1.3观察指标

(1)比较两组治疗前后孤独症状评分。采用孤独症儿童行为检查量表(ABC)评估,包括交往、运动、感觉、生活自理及语言5个维度,界限分为53分,评分越高,病情越重。(2)比较两组治疗前后心理状况评分。采用儿童孤独症及相关发育障碍心理教育评定量表(中文版)(C-PEP)评估,包括功能发展量表和病理学量表2个分量表,其中功能发展量表有7个领域、95个项目,每通过1项计1分,总分95分,评分越高,功能发育越好;病理学量表有5个领域、44个项目,采用0~2级计分,评分越高,病理行为程度越严重。(3)比较两组治疗前后感觉统合能力评分。采用儿童感觉统合能力发展评定量表(SIFS)评估[8],包括前庭感、触觉、本体感、学习能力4个部分,共58个条目,每个条目1~5分,评分越高,感觉统合能力越好。

1.4统计学方法

应用SPSS 22.0软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

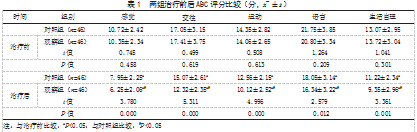

2.1两组治疗前后孤独症状评分比较

治疗前,两组感觉、交往、运动、语言、生活自理等ABC评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组感觉、交往、运动、语言、生活自理等ABC评分均低于治疗前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

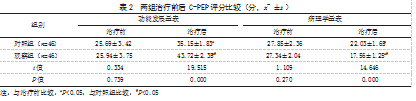

2.2两组治疗前后心理状况评分比较

治疗前,两组C-PEP功能发展量表、病理学量表评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组C-PEP功能发展量表评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,两组C-PEP病理学量表评分均低于治疗前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

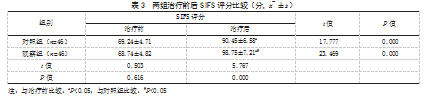

2.3两组治疗前后感觉统合能力评分比较

治疗前,两组SIFS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组SIFS评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

孤独症是临床常见的儿童精神类疾病之一,多发生于儿童早期,伴有交流障碍、重复刻板行为等症状,其发病率呈持续升高趋势,对患儿的身心健康造成严重影响。已知90%以上的孤独症患儿存在不同程度的感觉统合功能失调,包括视听觉、前庭、本体、触觉、味觉、嗅觉的敏感、迟钝或缺失,使其难以融入到正常的生活中,其家长也会感到迷茫和无措。目前临床主要通过非药物治疗,其中脑电生物反馈可通过刺激大脑皮层,减少脑电不良活动,增强脑电正向活动,从而对特定区域起到有效治疗作用。

本研究结果显示,治疗后,观察组C-PEP功能发展量表和SIFS评分均高于对照组,ABC评分和C-PEP病理学量表评分均低于对照组。分析原因为脑电生物反馈在治疗过程中可将脑电模式反馈给患儿,从而调节其大脑状态,改善脑功能失调状况,提高患儿自我调节能力。感觉统合是由大脑对不同感觉通路向机体输入的信息进行联系、选择、解释和统一的神经心理过程,通过采取不同的针对性感觉统合训练,能对中枢神经系统产生不同的刺激,有助于提高患儿大脑处理感觉信息的能力。其中通过五觉基础训练,能使患儿大脑对传入机体的各种感觉进行有效整合处理,提高其整体感觉综合能力,促进机体感知力和控制力的恢复,从而改善临床症状。同时可减轻患儿因感觉失调带来的焦虑和不安,改善心理状态。联合脑电生物反馈可起到协同治疗的效果,进一步改善患儿心理状态,减轻临床症状。

综上所述,感觉统合训练联合脑电生物反馈治疗孤独症患儿可提高SIFS评分,改善C-PEP评分,降低ABC评分,效果优于单纯脑电生物反馈治疗。

参考文献:

[1]侯文文,苏怡.注意和记忆对孤独症儿童词汇发展滞后的影响[J].心理科学进展,2022,30(11):2558-2569.

[2]贾永男,顾建辉,魏清琳,等.头穴透刺对孤独症谱系障碍儿童情绪和睡眠的影响[J].针刺研究,2021,46(11):948-952.

[3]郭冰心,潘顺英,薛闯,等.脑电生物反馈治疗不同亚型注意缺陷多动障碍的效果比较[J].中华行为医学与脑科学杂志,2021,30(7):591-597.

[4]张科技,谢鸿翔,陈丹,等.rTMS联合感觉统合训练对小儿孤独症者核心症状变化的影响[J].中国妇幼保健,2021,36(11):2455-2458.

[5]中华医学会儿科学分会发育行为学组,中国医师协会儿科分会儿童保健专业委员会,儿童孤独症诊断与防治技术和标准研究项目专家组.孤独症谱系障碍儿童早期识别筛查和早期干预专家共识[J].中华儿科杂志,2017,55(12):890-897.

[6]马俊红,郭延庆,贾美香,等.异常行为量表中文版在儿童孤独症群体中的信效度[J].中国心理卫生杂志,2011,25(1):14-19.

[7]于松梅,贾美香,杨晓玲,等.孤独症儿童心理教育量表中文版修订的效度和信度[J].中国心理卫生杂志,2015(9):697-702.

[8]靳自斌,朱相华,刘华,等.受虐待小学生感觉统合能力的发展特点及其与虐待经历的关系[J].中国健康心理学杂志,2007,15(3):197-199.

[9]李昕,王欣,安占周,等.基于脑功能网络分析的孤独症儿童辅助干预效果研究[J].自动化学报,2021,47(11):2654-2663.

[10]欧阳茜,赖媛,陈杰荣,等.人际关系发展干预对孤独症儿童亲子互动及社会技能发展的影响[J].中国临床心理学杂志,2021,29(5):1110-1114.

[11]杨涛,王娜,狄东川,等.脑电生物反馈治疗联合常规药物对抑郁症合并睡眠障碍患者的效果[J].神经损伤与功能重建,2022,17(5):299-301.

[12]梅海玲,康晓东,张如飞,等.家庭综合性感觉统合训练对孤独症患儿行为矫正的效果分析[J].四川医学,2023,44(6):625-629.

[13]杨丽,李焕,王瀚宇,等.rTMS联合感觉统合训练治疗孤独症谱系障碍儿童临床疗效观察[J].海南医学,2023,34(1):49-53.

[14]田佳荣,孙敦保.感觉统合联合舍曲林片治疗青少年抑郁症的效果及对患者感觉统合能力的影响[J].山西医药杂志,2022,51(5):546-548.

[15]郭隆辉,张梦媛,金红芳,等.阳极经颅直流电刺激联合感觉统合训练对自闭症儿童情绪及认知的影响观察[J].临床误诊误治,2023,36(3):100-104.