腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平与非酒精性脂肪性肝病严重程度的相关性论文

2024-12-28 16:21:38 来源: 作者:liziwei

摘要:目的:分析腹部脂肪CT参数及血清淀粉样蛋白(SAA)、高尔基体蛋白73(GP73)水平与非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)严重程度的相关性。方法:回顾性分析2022年1月至2023年9月该院收治的63例NAFLD患者的临床资料,设为研究组,选取同期63名健康体检者作为对照组,比较两组及不同病情严重程度NAFLD患者腹部脂肪CT参数[内脏脂肪面积(VAA)、总脂肪面积(TAA)、总肌肉面积(SMA)、肝脾CT值比值(CTL/S)]及血清SAA、GP73水平,采用Spearman分析腹部脂肪CT参数及血清SAA

【摘要】目的:分析腹部脂肪CT参数及血清淀粉样蛋白(SAA)、高尔基体蛋白73(GP73)水平与非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)严重程度的相关性。方法:回顾性分析2022年1月至2023年9月该院收治的63例NAFLD患者的临床资料,设为研究组,选取同期63名健康体检者作为对照组,比较两组及不同病情严重程度NAFLD患者腹部脂肪CT参数[内脏脂肪面积(VAA)、总脂肪面积(TAA)、总肌肉面积(SMA)、肝脾CT值比值(CTL/S)]及血清SAA、GP73水平,采用Spearman分析腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平与NAFLD病情严重程度的相关性。结果:研究组VAA、TAA、SMA及血清SAA、GP73水平均高于对照组,CTL/S小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);不同病情严重程度NAFLD患者VAA、TAA、SMA及血清SAA、GP73水平比较:重度患者>中度患者>轻度患者;不同病情严重程度患者CTL/S比较:轻度患者>中度患者>重度患者,差异有统计学意义(P<0.05);经Spearman相关性分析结果显示,VAA、TAA、SMA及血清SAA、GP73水平与NAFLD病情严重程度均呈正相关(r>0,P<0.05),CTL/S与NAFLD病情严重程度呈负相关(r<0,P<0.05)。结论:腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平与NAFLD病情严重程度存在相关性。

【关键词】腹部脂肪CT;淀粉样蛋白;高尔基体蛋白73;非酒精性脂肪性肝病;相关性

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)属代谢应激性肝损伤,其病理学改变与酒精性肝病相似,但患者无过量饮酒史。NAFLD虽在疾病早期具有可逆性,但可演变为肝硬化脂质原发性肝癌,严重威胁患者生命安全。腹部脂肪CT可准确地对患者腹部、肝脏位置的脂肪含量进行检测。淀粉样蛋白(SAA)由肝细胞合成,可促进动脉粥样硬化的发展。高尔基体蛋白73(GP73)属跨膜蛋白,其在多种肝脏慢性疾病中呈高表达。本文分析腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平与NAFLD病情严重程度的相关性。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾性分析2022年1月至2023年9月本院收治的63例NAFLD患者的临床资料,设为研究组。纳入标准:符合NAFLD相关诊断标准,肝脏组织学表现符合脂肪性肝病的病理学诊断标准;存在代谢综合征。排除标准:存在饮酒史;存在免疫性肝病、病毒性肝炎及肝豆状核变性等疾病;心、肾等重要脏器严重功能障碍;恶性肿瘤;合并血液系统疾病。选取同期63名健康体检者作为对照组。研究组:男38例,女25例;年龄28~63岁,平均(44.85±8.36)岁;病程3~8年,平均(5.13±0.98)年。对照组:男35名,女28名;年龄26~65岁,平均(45.21±8.59)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法

腹部脂肪CT检查:选择xx排螺旋CT扫描仪进行扫描,嘱受检者双手抱头,取仰卧位,吸气末屏气进行常规低剂量CT扫描,范围:膈上方至肾尾端1 cm处;扫描参数:管电流100 mA,管电压120 kV,层厚、层间隔各5 mm。扫描完成后将图像上传至GE AW4.6工作站,手动勾画腹腔、皮肤、肌肉轮廓(平脐横断面图像上),测量腹部、肝脏脂肪含量、分布情况,Reformate软件自动测量设定的脂肪CT值范围内脏脂肪面积(VAA)、总脂肪面积(TAA)、总肌肉面积(SMA),并计算肝脾CT值比值(CTL/S),测量时需避开血管、囊肿、钙化等区域,所有数值测量3次后取平均值。所有图像均经3名具有5年以上资历医师进行诊断,若出现意见分歧,则由另1位资历更高的影像学医师进行评估判定。

血清SAA、GP73水平检测:采集受试者空腹静脉血3 mL,以2000 r/min离心处理30 min,离心半径15 cm,取血清并保存至-80℃冰箱内待检,采用酶联免疫吸附法检测GP73水平,采用免疫定时散色比浊法测定SAA水平。

1.3观察指标

(1)比较两组腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平。(2)比较不同病情严重程度NAFLD患者腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平。依据《非酒精性脂肪肝诊疗指南》中的超声分级标准:①肝区近场回声增强,强于肾脏和脾脏,远场回声减弱;②肝内管道结构模糊;③肝脏轻至中度肿大,边缘钝;④肝内血管走行正常,但彩色血流信号减弱或不容易显示;⑤肝右叶包膜、横膈回声显示不清晰。具备第1项及第24项中任何1项者为轻度NAFLD;具备第1项及第2~4项中任何2项者为中度NAFLD;具备第1项和第5项及第2~4项中任何2项者为重度NAFLD。(3)采用Spearman相关性分析腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平与NAFLD病情严重程度的相关性。

1.4统计学方法

应用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计量资料以(x±s)表示,多组间比较采用方差分析,进一步两两比较采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,采用Spearman相关性分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

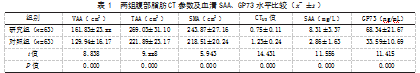

2.1两组腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平比较

研究组VAA、TAA、SMA及血清SAA、GP73水平均高于对照组,CTL/S小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

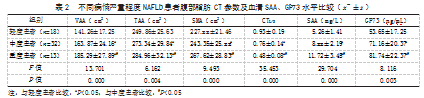

2.2不同病情程度NAFLD患者腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平比较

不同病情程度NAFLD患者VAA、TAA、SMA及血清SAA、GP73水平比较:重度患者>中度患者>轻度患者;不同病情程度患者CTL/S比较:轻度患者>中度患者>重度患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

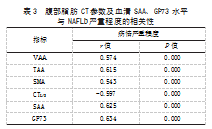

2.3腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平与NAFLD病情严重程度的相关性

经Spearman相关性分析结果显示,VAA、TAA、SMA及血清SAA、GP73水平与NAFLD病情严重程度均呈正相关(r>0,P<0.05),CTL/S与NAFLD病情严重程度呈负相关(r<0,P<0.05)。见表3。

3讨论

近年来,腹部定量CT检查逐渐应用于评估腹部脂肪分布情况、肝脏脂肪含量,通过测定SMA、CTL/S等定量参数反映脂肪沉积对肝脏的影响,具有无创、多平面、分辨率高等优势。

本研究结果显示,研究组VAA、TAA、SMA及血清SAA、GP73水平均高于对照组,CTL/S小于对照组,不同病情程度NAFLD患者VAA、TAA、SMA及血清SAA、GP73水平比较:重度患者>中度患者>轻度患者;不同病情程度患者CTL/S比较:轻度患者>中度患者>重度患者,血清SAA、GP73水平及VAA、TAA、SMA与NAFLD病情严重程度均呈正相关,CTL/S与NAFLD病情严重程度呈负相关。分析原因为NAFLD发病机制与外周、肝脏胰岛素联合抵抗具有紧密联系,可促进脂质降解及游离脂肪酸转运至肝脏,随着病情不断加重,其腹部、肝脏脂肪面积也会随之增加。正常情况下,GP73仅表达于胆管上皮细胞,在肝细胞中呈低表达或不表达,随着NAFLD病情加重,肝纤维化不断加重,导致GP73在肝组织内呈高表达,血清GP73水平也随之升高。SAA为新型促炎性脂肪细胞因子,具有促进血小板释放、激活的作用,有利于动脉粥样硬化发展。SAA主要在肝脏内分解、合成,具有激活脂肪、肝脏组织中IKKβ/NF-κB信号通路的作用,可加重炎症反应,促使NAFLD患者肝组织内皮细胞损伤加重。

综上所述,腹部脂肪CT参数及血清SAA、GP73水平与NAFLD病情严重程度存在相关性。

参考文献:

[1]周敏.特殊医学用途食品在非酒精性脂肪性肝病干预中的应用前景[J].现代医药卫生,2023,39(15):2609-2614.

[2]周晨,李军,段丽萍.炎症性肠病合并非酒精性脂肪性肝病研究进展[J].现代消化及介入诊疗,2021,26(3):406-408.

[3]汪涛,蒋元烨,王学伟,等.不同饮食及xx方案对非酒精性脂肪性肝病患者的影响[J].临床肝胆病杂志,2020,36(2):437-441.

[4]周爽,陆靖,赵俊功,等.定量CT测量腹部脂肪分布和肝脏脂肪含量与非酒精性脂肪肝相关性[J].医学影像学杂志,2021,31(8):1350-1353.

[5]袁伟伟,惠智艳,齐茗.血清淀粉样蛋白A在特发性肺纤维化中的临床价值分析[J].临床内科杂志,2020,37(4):305-306.

[6]王一奇,苑喜微,李冬冬,等.血浆高尔基体蛋白73及相关模型诊断非酒精性脂肪性肝病的研究[J].中华肝脏病杂志,2021,29(12):1170-1176.

[7]张卓然,于长禾,安易,等.非酒精性脂肪性肝病临床指南和共识的质量评价及推荐意见比较研究[J].中国全科医学,2023,26(20):2439-2446.

[8]中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组.非酒精性脂肪性肝病诊断标准[J].中华肝脏病杂志,2003,11(2):71.

[9]刘凯,罗红兰,柯楠,等.腹部脂肪CT定量参数联合脂联素/瘦素比值对非酒精性脂肪性肝病严重程度的评估价值[J].中西医结合肝病杂志,2023,33(4):351-355.

[10]陈锐泓,郭敏,荆梅.肝脏及腹部脂肪定量CT参数在非酒精性脂肪肝诊断中的应用价值[J].影像研究与医学应用,2023,7(11):91-93.

[11]叶亚丽,潘连连,包丹妮,等.高尔基体蛋白73和FIB4指数对非酒精性脂肪肝病肝硬化的诊断价值[J].浙江临床医学,2021,23(11):1575-1577.

[12]陈腾千,姜丽华,张生君,等.高尔基体蛋白73在非酒精性脂肪性肝病中的应用价值[J].黑龙江医学,2023,47(17):2053-2055.

[13]杨跃青,张燕,寇少杰,等.非酒精性脂肪性肝病严重程度与氧化应激、SAA、CRP和脑动脉硬化的相关性研究[J].中西医结合肝病杂志,2022,32(6):520-524.

[14]湛栖睿,段太美,闫洁.非酒精性脂肪性肝病患者血清淀粉样蛋白A、血浆血红素氧合酶1和骨形成蛋白9水平变化及其临床意义探讨[J].实用肝脏病杂志,2023,26(3):348-351.