缺血性脑血管病全脑血管造影及介入治疗的临床分析论文

2024-12-20 11:23:12 来源: 作者:liziwei

摘要:目的分析缺血性脑血管病全脑血管造影及介入治疗的临床疗效。方法选取2023年6月—2023年12月本院收治的72例缺血性脑血管病患者作为研究对象,以治疗方案随机均分为药物组和介入组,比较药物治疗、全脑血管造影及介入治疗前后的患者功能恢复情况、血管再通情况及血管内皮功能,分析组间数值差异性,根据结果筛选最优治疗方法。结果治疗前,两组患者NIHSS与ADL评分相比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,介入组患者NIHSS与ADL评分明显更优,组间差异有统计学意义(P<0.05)。介入组血管完全

摘要:目的分析缺血性脑血管病全脑血管造影及介入治疗的临床疗效。方法选取2023年6月—2023年12月本院收治的72例缺血性脑血管病患者作为研究对象,以治疗方案随机均分为药物组和介入组,比较药物治疗、全脑血管造影及介入治疗前后的患者功能恢复情况、血管再通情况及血管内皮功能,分析组间数值差异性,根据结果筛选最优治疗方法。结果治疗前,两组患者NIHSS与ADL评分相比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,介入组患者NIHSS与ADL评分明显更优,组间差异有统计学意义(P<0.05)。介入组血管完全再通率83.33%(30/36),其血管再通率94.44%,药物组血管完全再通率55.56%(20/36),其血管再通率75.00%,两组相比之下介入组血管再通率明显较高,组间差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前,对比介入组和药物组的血管内皮功能,各项指标数值差异不大,无统计学意义(P>0.05);治疗后,介入组FMD、ABI数值比药物组较优,组间差异有统计学意义(P<<0.05)。结论在缺血性脑血管病的临床治疗中,全脑血管造影术引导下实施介入治疗已被证明具有确切的治疗效果。该疗法不仅能够有效促进患者血管再通,还能显著改善其神经功能和血管内皮功能,为患者的康复带来了积极的影响,该疗法值得在临床上推广和应用。

关键词:缺血性脑血管病;全脑血管造影;介入治疗

0引言

缺血性脑血管病作为临床血管疾病中的常见类型,其主要诱因在于患者的动脉粥样硬化,进而引发的局部脑组织供血不足现象。通常情况下,该疾病多见老年群体,但近几年呈现年轻化发病趋势,一旦不及时治疗,很容易出现不同程度的后遗症。一般情况下,临床首选药物保守方式进行治疗,给予患者抗血栓及抗凝等药物,来改善患者病症,但往往效果不够理想。在当前医疗领域中,介入治疗的迅猛发展与显著进步,在血管病变治疗领域展现出了独特的优势,并已迅速凸显出其作用与价值。该技术能够高效地实现血管再通,进而有效控制梗死面积,为血管病变患者带来了显著的治疗效果。全脑血管造影术的运用对准确评估患者颅内外血管病变情况具有至关重要的作用。该技术能够全方位观测脑血管的血流状态、结构变化以及血管狭窄的详细程度,为介入手术的精确实施提供有力支撑。这两种技术的协同运用,不仅显著增强了临床治疗的成效,还有效促进了患者血管再通,从而加速了其神经功能和日常生活能力的恢复速度。基于此,本文主要针对本院近年收治的72例缺血性脑血管病患者,平均分组进行药物及手术治疗,详细探讨全脑血管造影及介入治疗具有的效果及临床应用价值,以下为具体汇报。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2023年6月—2023年12月在本院收治的72例缺血性脑血管病患者作为研究对象,以治疗方案随机分为药物组和介入组,每组36例。患者中男42例、女30例,年龄为40~80岁,平均(60.58±6.77)岁。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:入选患者经MRI、头颅CT检查,均确诊为缺血性脑血管病;本次研究前已经得到患者与家属的同意,其自愿完成与本院知情协议书的签署;我院伦理委员会已经批准研究执行。排除标准:合并严重心肝肾等疾病、恶性肿瘤、凝血功能障碍、严重出血倾向、高血压无法控制、严重精神异常、资料不完整等患者。

1.2方法

1.2.1药物组

药物治疗选择硫酸氢氯吡格雷(深圳信立泰药业股份有限公司,国药准字H20203616,规格:75mg),每次口服75mg,一天一次,并配合100mg的阿司匹林(黑龙江鼎恒升药业有限公司,国药准字H23022137,规格:0.3g),1次/d,治疗3个月。

1.2.2介入组

全脑血管造影及介入治疗,操作如下:①全脑血管造影术:运用FD20脑血管造影系统,对患者进行局部麻醉,常规消毒与铺巾后,注射25mL的造影剂,密切观察主动脉弓、锁骨下动脉及颈总动脉情况,同时设置高压参数,确保全脑血管造影灌注顺利完成。针对疑似血管病变患者给予血管造影[6]。②介入治疗:术前3d采用药物组治疗方案指导患者用药,手术局部麻醉,对股动脉入路,置入引导管,根据全脑血管造影术,明确狭窄位置、侧支代偿情况,在微小导丝引导下将微导管,送至血栓远端,观察其通畅性。必要时可增加取栓次数,当取栓完毕给予造影加以复查。若血管再通可退出动脉鞘。

1.3观察指标

分别在治疗前、治疗后各对患者的功能进行评估,采用NIHSS量表评价神经功能缺损程度,得分范围0~42分,得分越低提示恢复越好;采用ADL量表进行日常生活能力测评,得分越高提示恢复越好。

根据患者在治疗后判定血管再通情况,分为3个等级,若血管畅通且缺血区域完全恢复灌注,判定完全再通;若血管部分畅通,其缺血区域恢复灌注低于50%,判定部分再通;若患者治疗后与治疗前无区别,判断血管未通。再通率即完全再通率与部分再通率相加之和。

在患者治疗前与接受治疗后,使用超声波图像诊断仪,检测其血管内皮功能,包括FMD(内皮依赖性血管舒张功能)、ABI(踝肱指数:即踝动脉收缩压和肱动脉收缩压的比值)。

1.4统计学分析

文中调查涉及的数据处理,主要由SPSS 23.0统计软件进行分析,功能指标数值对比,以t进行检验,计量资料以(x—±s)显示,血管再通率对比以χ2进行检验,计数资料以百分比(n,%)显示,P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

2.1治疗前后功能恢复情况

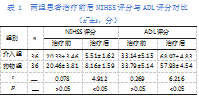

据表1可见,治疗前,两组患者NIHSS评分与ADL评分相比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后介入组两项评分明显更优,组间差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2治疗后血管再通率情况

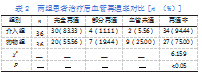

据表2可见,统计患者血管再通情况,介入组血管再通率显著高于药物组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3治疗前后血管内皮功能情况

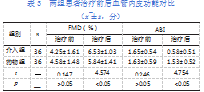

据表3可见,治疗前,对比介入组和药物组的血管内皮功能各项指标,数值差异不大,无统计学意义(P>0.05);治疗后,再次比较,介入组FMD、ABI数值比药物组较优,组间差异有统计学意义(P<0.05)。

3讨论

由于缺血性脑血管病的患病率、致残率较高,一旦发病,患者临床表现出偏瘫、口眼歪斜及猝然昏倒、语言功能障碍等不同程度的症状,直接影响患者的健康并且威胁其生命。加之该病在发病初期尚未明显的症状,若以常规影像学技术进行检查,往往难以发现其病灶,无法准确地评估患者的病情严重程度,导致患者错过最佳治疗时机,造成病情的发展与加重。

目前,针对缺血性脑血管病的临床治疗,预防措施占据首要地位,同时,早期发现与及时干预亦至关重要。然而,值得注意的是,传统的影像学检查技术,如血管彩超和磁共振血管成像等,在脑血管病变的诊断上效果有限,无法全面且动态地揭示病变部位的具体情况和评估其严重程度。随着无创脑血管检查技术的持续进步与发展,全脑血管造影术已广泛应用于临床,并确立为诊断脑血管疾病的权威标准。该技术通过血管造影图像精确反映病灶情况,从而为选择合适的治疗方案提供有力依据。

在当前医疗实践中,鉴于多数患者倾向于选择保守疗法,因此,抗凝及抗血管药物如阿司匹林、硫酸氢氯吡格雷等被广泛应用。这些药物虽能在一定程度上助力患者血管再通,但改善管腔狭窄度的效果有限,且存在较高的二次栓塞风险。相较之下,介入手术的实施,则能有效提升患者的脑血流灌注,对闭塞血管的开通产生积极推动作用,从而显著降低患者继发脑出血的风险。尤其是在全脑血管造影术的引导下,根据对患者颅脑血管狭窄程度、病变范围的评估指标,便于掌握病灶的详细情况,充分反映出侧支循环、脑血流情况,这为介入手术的顺利操作提供极大的帮助,同时还能准确地预测、判断手术的效果与风险,从而确保手术的有效性与安全性,将患者的血管狭窄度控制在较为合理的范围之内,实现患者的缺血症状得以缓解,促进其神经功能的尽快恢复。

本研究结果显示,介入组血管再通率94.44%,与药物组血管再通率75.00%相比之下明显较高,组间数值有统计学价值(P<0.05)。本文研究中的FMD,在无创评价血管内皮功能指标中具有重要意义,而ABI则是反映血管阻塞的情况,可以看出,经过治疗后患者的FMD与ABI数值均明显改善。由此可见,全脑血管造影及介入治疗的实施,无论是患者血管再通情况,还是机体各项功能的恢复,抑或是血管内皮功能的改善等方面,均要比药物治疗更具独特的优势。

综上所述,对于缺血性脑血管病患者的治疗,在全脑血管造影术辅助下,行介入手术治疗的效果十分理想且疗效确切,可促进患者的血管再通,利于患者的神经功能得以改善与恢复,为患者的日常生活能力提高提供保障,可作为临床治疗的首选方式,具有临床极力推广与借鉴的价值。

参考文献:

[1]林道云,陈高俊,华如鹏,等.经全脑血管造影术引导神经介入治疗对缺血性脑血管病的疗效分析[J].湖南师范大学学报(医学版),2021,18(6):35-38.

[2]周晓姗,陈万明.脑血管病全脑血管造影和介入治疗的临床护理研究[J].智慧健康,2021,7(30):168-170.

[3]李刚.缺血性脑血管病脑血管造影及介入治疗术后并发症的研究[J].中国社区医师,2019,35(19):39-41.

[4]许进志.缺血性脑血管病全脑血管造影及介入治疗效果[J].慢性病学杂志,2019,20(5):762-763.

[5]魏丽冰.脑血管病全脑血管造影和介入治疗的临床护理[J].中国医药指南,2019,17(6):181-182.

[6]张海涛.缺血性脑血管病脑血管造影及介入治疗术后并发症的分析与处理[J].临床医药文献电子杂志,2017,4(72):14079-14082.