腹直肌外侧入路与改良Stoppa入路内固定术治疗髋臼骨折患者的效果比较论文

2024-12-05 15:52:07 来源: 作者:liziwei

摘要:目的:比较腹直肌外侧入路与改良Stoppa入路内固定术治疗髋臼骨折患者的效果。方法:回顾性分析2021年3月至2023年2月该院收治的94例髋臼骨折患者的临床资料,根据手术入路不同将其分为观察组与对照组各47例。两组均行切开复位锁定钢板内固定术治疗,对照组采用改良Stoppa入路,观察组采用腹直肌外侧入路。比较两组复位效果、围术期指标、术后髋关节功能(改良Merle D’Aubigné-Postel评分)、手术前后应激反应指标[降钙素原(PCT)、皮质醇(Cor)、白细胞介素-6(IL-6)]水平,以及术

【摘要】目的:比较腹直肌外侧入路与改良Stoppa入路内固定术治疗髋臼骨折患者的效果。方法:回顾性分析2021年3月至2023年2月该院收治的94例髋臼骨折患者的临床资料,根据手术入路不同将其分为观察组与对照组各47例。两组均行切开复位锁定钢板内固定术治疗,对照组采用改良Stoppa入路,观察组采用腹直肌外侧入路。比较两组复位效果、围术期指标、术后髋关节功能(改良Merle D’Aubigné-Postel评分)、手术前后应激反应指标[降钙素原(PCT)、皮质醇(Cor)、白细胞介素-6(IL-6)]水平,以及术后并发症发生率。结果:术后3个月,观察组复位优良率为91.49%(43/47),对照组复位优良率为87.23%(41/47),组间比较差异无统计学意义(P>0.05);两组术中骨折显露时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组术中出血量少于对照组,手术时间、住院时间及骨折愈合时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);术后3个月,观察组疼痛、行走功能、活动范围等改良Merle D’Aubigné-Postel评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);术后1 d,两组血清PCT、Cor、IL-6水平均高于术前,但观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组并发症发生率为4.26%(2/47),低于对照组的19.15%(9/47),差异有统计学意义(P<0.05)。结论:改良Stoppa入路与腹直肌外侧入路内固定术对髋臼骨折患者的复位效果相当,但腹直肌外侧入路可减少术中出血量,缩短手术时间、住院时间和骨折愈合时间,减轻术后应激反应,降低并发症发生率,提高髋关节功能。

【关键词】腹直肌外侧入路;改良Stoppa入路;髋臼骨折;锁定加压钢板;内固定术

髋臼骨折属于骨盆骨折的特殊类型,多由暴力损伤引起,具有高致残率、死亡率的特点。对于移位严重、无法牵引复位的髋臼骨折,临床多采用内固定手术治疗,正确的手术入路是实现最佳复位效果的关键因素之一。改良Stoppa入路是治疗髋臼前柱骨折、横行骨折的常用入路,其无需暴露髂外血管束、髂腰肌和股神经,可减少术中出血量和神经损伤,但不能直视关节面,会增加内固定操作难度。腹直肌外侧入路能更多地显露骨折部位结构,缩短手术时间,但可能导致股外侧皮神经、股血管、股神经等结构的损伤。本文比较腹直肌外侧入路与改良Stoppa入路内固定治疗髋臼骨折患者的效果。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾性分析2021年3月至2023年2月本院收治的94例髋臼骨折患者的临床资料。纳入标准:经CT检查确诊髋臼骨折;符合手术指征,不稳定骨折,保守治疗无效;新鲜骨折;单髋骨折;临床资料完整。排除标准:病理性、开放性骨折;合并凝血功能障碍;合并重要脏器功能障碍;既往接受过关节置换术;盆腔手术史;妊娠期或哺乳期;伴有局部或全身感染。按照手术入路不同将患者分为对照组与观察组各47例。对照组男28例,女19例;年龄27~63岁,平均(40.35±5.47)岁;体质量指数20~27 kg/m2,平均(23.55±1.98)kg/m2;骨折分型:前柱骨折29例,前壁骨折9例,双柱骨折9例;骨折部位:左侧23例,右侧24例。观察组男25例,女22例;年龄25~65岁,平均(39.62±5.53)岁;体质量指数19~26 kg/m2,平均(23.27±1.92)kg/m2;骨折分型:前柱骨折32例,前壁骨折6例,双柱骨折9例;骨折部位:左侧20例,右侧27例。两组一般资料比较,差异有统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法

对照组采用改良Stoppa入路行切开复位内固定术治疗。患者全身麻醉,常规消毒铺巾,取仰卧位。在下腹部正中、耻骨联合上方作一8~10 cm切口,逐层切开皮肤、皮下组织,将腹直肌切开向两侧牵拉,保留腹直肌止点。沿耻骨上支探查,找到并结扎“死亡冠”血管后,向外牵拉髂腰肌、髂外血管、股神经,并结扎髂外动脉与闭孔动脉的交通支,剥离骨膜,暴露骶髂关节前方至耻骨联合的真骨盆缘,切断髂耻筋膜并剥离方形区,显露骨折部位。直视下对骨折进行复位,克氏针临时固定,再将直型锁定钢板(美国捷迈公司,国械注进20173131567)塑形后置入,前侧骨折者由耻骨后方至髂骨沿着真骨盆缘固定,后侧骨折者沿髂骨至坐骨棘内侧跨越骨折线固定,在C臂X线机透视下确认骨折对位良好后,锁紧螺钉。放置引流管,逐层缝合,包扎伤口。

观察组采用腹直肌外侧入路行切开复位内固定术治疗。麻醉和体位同对照组,选取脐与髂前上棘连线外1/3、耻骨联合与髂前上棘连线内1/3之间作一10~12 cm切口,切开皮肤、皮下组织。在腹直肌鞘外经弓状线切开腹外斜肌、腹内斜肌、腹横筋膜,进入腹膜外间隙,钝性分离骨膜,显露真骨盆边缘、骶髂关节,直视下对髋臼前侧骨折进行复位,克氏针临时固定。将钢板置于小骨盆环内侧、方形区的内表面固定,然后沿方形区内侧骨膜下剥离至坐骨棘水平,显露髋臼后柱内侧面,通过牵拉、撬拨等手段复位后柱骨折,向坐骨棘方向置入1枚6.5 mm空心螺钉固定髋臼后柱,在C臂X线机透视下确认骨折对位良好后,锁紧螺钉。留置引流管,逐层缝合切口。

两组术后抬高患肢,固定于轻度屈髋、屈膝位,术后予以常规抗感染治疗24~72 h。

1.3观察指标

(1)术后3个月,比较两组复位效果。优:骨折移位<4 mm;良:骨折移位4~9 mm;可:骨折移位10~20 mm;差:骨折移位>20 mm。(2)比较两组围术期指标水平,包括术中出血量、骨折显露时间、手术时间、住院时间及骨折愈合时间。(3)比较两组术后3个月时髋关节功能评分。采用改良Merle D’Aubigné-Postel评分评估,包括疼痛、行走功能、活动范围等项目,每个项目6分,分数越高表示髋关节功能越好。(4)比较两组术前、术后1 d的血清应激反应指标水平。采集患者空腹肘静脉血5mL,离心(转速2000 r/min,半径10 cm)15 min,取血清,采用酶联免疫吸附法检测降钙素原(PCT)、皮质醇(Cor)、白细胞介素-6(IL-6)水平。(5)比较两组术后并发症发生率。

1.4统计学分析

应用SPSS 24.0软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

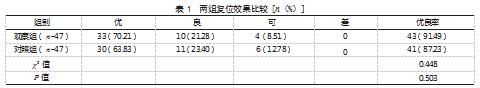

2.1两组复位效果比较

术后3个月,观察组复位优良率为91.49%(43/47),对照组复位优良率为87.23%(41/47),组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2两组围手术期指标水平比较

两组术中骨折显露时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组术中出血量少于对照组,手术时间、住院时间及骨折愈合时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

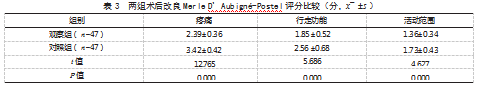

2.3两组术后髋关节功能评分比较

术后3个月,观察组疼痛、行走功能、活动范围等改良Merle D’Aubigné-Postel评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

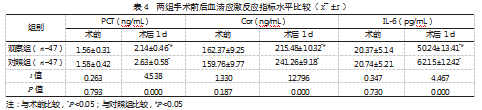

2.4两组手术前后血清应激反应指标水平比较

术前,两组血清PCT、Cor、IL-6水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后1 d,两组血清PCT、Cor、IL-6水平均高于术前,但观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

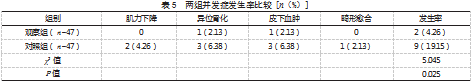

2.5两组并发症发生率比较

观察组并发症发生率为4.26%(2/47),低于对照组的19.15%(9/47),差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

3讨论

锁定钢板内固定为临床治疗髋臼骨折的主要术式,能重建骨盆稳定性,恢复其机体功能,但临床对于手术入路尚存在争议。改良Stoppa入路是临床治疗髋臼前柱骨折的常用术式,具有手术切口小、手术时间短等优点,但是骨折部位暴露不足,对于骨折出现较大移位及双柱骨折患者手术难度较大,影响骨折复位和内固定效果。腹直肌外侧入路也是髋臼前侧骨折的常用入路,具有解剖结构清晰、视野显露范围广的优点,术中能显露耻骨联合至髂骶关节的骨折情况,可以在直视下复位骨折,固定骨折碎片,降低异位骨化、畸形愈合等并发症发生率。

本研究结果显示,两组骨折复位优良率、术中骨折显露时间比较,差异均无统计学意义;观察组术中出血量少于对照组,手术时间、住院时间及骨折愈合时间均短于对照组,疼痛、行走功能、活动范围等改良Merle D’Aubigné-Postel评分及并发症发生率均低于对照组。分析原因:由于两组均在C臂X线机引导下进行骨折复位和内固定操作,因此复位效果基本相当。但腹直肌外侧入路涉及的神经、血管较少,可减少术中肌肉牵拉和血管损伤,从而减少术中出血量,能降低术后肌力下降、皮下血肿等并发症发生率,从而缩短住院时间。而且虽然两组术中骨折显露时间接近,但腹直肌外侧入路对高位骨折的显露更清楚,有利于缩短内固定操作时间,从而缩短手术时间,其对骨膜剥离较少,有利于加快骨折愈合,还能使患者更快开展康复训练,提高术后髋关节功能。

本研究结果同时显示,术后,两组血清PCT、Cor、IL-6水平均高于术前,但观察组低于对照组。分析原因:手术会对机体产生创伤,导致应激反应,影响术后骨折愈合,因此两组术后PCT、Cor、IL-6水平均增高。但腹直肌外侧入路可减少对神经、肌肉的牵拉,减轻术后疼痛,从而降低术后应激反应指标水平。

综上所述,改良Stoppa入路与腹直肌外侧入路内固定术对髋臼骨折患者的复位效果相当,但腹直肌外侧入路可减少术中出血量,缩短手术时间、住院时间和骨折愈合时间,减轻术后应激反应,降低并发症发生率,提高髋关节功能。

参考文献:

[1]曹奇勇,吴宏华,孙旭,等.髋臼骨折合并髋关节前脱位的分型及治疗[J].中华创伤骨科杂志,2020,22(12):1041-1047.

[2]杨运平,钟红发,胡稷杰,等.单一改良Stoppa入路内固定治疗髋关节中心性脱位合并髋臼后壁骨折的疗效分析[J].中华创伤骨科杂志,2022,24(5):409-413.

[3]苏达明,赵军华,胡伟,等.前路经腹直肌外侧小切口入路治疗髋臼骨折的临床疗效观察[J].骨科,2020,11(3):234-237.

[4]李涛,廖坚文,麦奇光,等.腹直肌外侧入路髋臼周围截骨治疗陈旧性髋臼骨折的手术方法及疗效评价[J].中华创伤骨科杂志,2021,23(12):1025-1031.

[5]李绍良,苏永刚,王满宜,等.单独应用改良Stoppa入路或结合髂窝入路治疗髋臼骨折的近期疗效分析[J].中华创伤骨科杂志,2022,24(3):219-224.

[6]朱新红,闵继康,张强华,等.经腹直肌外侧切口入路联合跟骨异形钢板内固定治疗累及四边体的髋臼骨折[J].中国骨伤,2022,35(11):1031-1036.

[7]滕范文,王淑和,梁素琼,等.腹直肌外侧直入路开放复位内固定髋臼骨盆骨折[J].中国矫形外科杂志,2021,29(10):885-889.

[8]白哲,王博强,郭威,等.三种手术入路方法治疗骨盆髋臼骨折的疗效对比[J].中国临床医生杂志,2020,48(10):1228-1230.

[9]杨德顺,王洋洋,王开明,等.经改良Stoppa入路跟骨钢板桥接重建钢板固定治疗累及方形区的髋臼骨折[J].中国修复重建外科杂志,2020,34(10):1253-1257.

[10]游景扬,郑勇,范江荣,等.腹直肌旁入路与改良Stoppa入路治疗髋臼骨折的疗效比较[J].生物骨科材料与临床研究,2022,19(4):41-45.

[11]谢盼盼,黄淑明,兰树华,等.腹直肌外侧入路双钢板固定治疗累及四边体的髋臼双柱骨折[J].临床骨科杂志,2023,26(3):374-379.

[12]韩力,赵建文,王晓伟,等.不同入路手术对骨盆髋臼骨折患者骨折复位质量、髋关节功能及炎症因子的影响[J].现代生物医学进展,2020,20(7):1289-1292.