针刺结合康复训练治疗中风后偏瘫的临床效果论文

2024-11-15 14:36:41 来源: 作者:liziwei

摘要:目的分析临床使用针刺结合康复训练治疗中风后偏瘫的临床效果。方法选取2022年1月—2023年1月淄川区中医院脑病科收治的200例中风后偏瘫的患者为研究对象,以随机抽签法分为研究组(100例)和对照组(100例)。对照组给予康复训练治疗,研究组在康复训练治疗基础上给予针灸治疗。对比两组功能性步行与下肢功能评分、神经功能、步频与步速及治疗有效率。结果相对于对照组,研究组神经功能评分更低,差异有统计学意义(P<0.05);研究组的功能性步行与下肢功能评分、日常生活活动能力测评量表(Activi⁃ties

[摘要]目的分析临床使用针刺结合康复训练治疗中风后偏瘫的临床效果。方法选取2022年1月—2023年1月淄川区中医院脑病科收治的200例中风后偏瘫的患者为研究对象,以随机抽签法分为研究组(100例)和对照组(100例)。对照组给予康复训练治疗,研究组在康复训练治疗基础上给予针灸治疗。对比两组功能性步行与下肢功能评分、神经功能、步频与步速及治疗有效率。结果相对于对照组,研究组神经功能评分更低,差异有统计学意义(P<0.05);研究组的功能性步行与下肢功能评分、日常生活活动能力测评量表(Activi⁃ties of Daily Living,ADL)评分高于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05);研究组步频与步速优于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05);研究组治疗总有效率(95.00%)高于对照组(84.00%),差异有统计学意义(χ2=6.348,P<0.05)。结论临床中针对中风偏瘫的治疗时,针刺结合康复训练的具体效果可行,能够改善神经功能,促进肢体功能恢复,提升步频与步速,临床应用价值较高。

[关键词]中风;偏瘫;针刺;康复训练

中风后偏瘫又称半身不遂,通常为半侧身体的完全麻痹,为临床常见的脑血管危急重症,女子发于中老年患者,患者常见症状为口角歪斜、半侧面部麻木、鼻唇沟变浅等。严重者常卧床不起,丧失活动能力,对患者家庭和日常影响严重。一般是由于综合原因引起的中枢神经损伤,在一侧肢体瘫痪的同时会伴有同侧的脑神经受损,多见于脑卒中或颅内病变。临床治疗方法一般常见于康复训练或药物治疗,单一采用康复锻炼的周期较长,且对神经损伤的恢复效果不明显;需配合口服西药或中药汤剂,如华法林、阿司匹林等,但对神经和心脑血管系统有伤害,且不适用于有精神疾病、心脑血管疾病及老年患者,因此适用范围相对局限。中药可采用补阳还五汤以补肝肾、通经脉,但显效时间也较长。中医学认为对应穴位针灸可以间接影响机体气血,从而作用于神经系统和器官。而临床中康复训练联合针灸治疗效果有待确定,因此本研究选取淄川区中医院脑病科于2022年1月—2023年1月收治的200例中风后偏瘫的患者为研究对象,旨在研究针刺结合康复训练治疗中风偏瘫的效果,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取本院收治的200例中风后偏瘫的患者为研究对象,以随机抽签方法分为研究组和对照组,每组100例。研究组中女40例,男60例;年龄40~78岁,平均(65.13±1.65)岁。对照组女38例,男62例;年龄41~78岁,平均(65.46±1.79)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。本研究经淄川区中医院伦理委员会批准,患者及其家属签署知情同意书。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:①经CT或磁共振检查确诊为脑出血或脑梗死;②临床综合检查后确诊为偏瘫的患者;③年龄≥40岁;④为第1次发病;⑤患者或家属均同意研究并签署知情同意书;⑥患者具备基本交流能力。

排除标准:①有精神类疾病的患者;②心血管疾病史的患者;③神经系统疾病史的患者。

1.3方法

对照组采用康复训练治疗。针对患者具体病情和发病时间制订康复方案。针对急性期(发病1~2周),主要进行被动活动,少量主动参与,按摩患侧肢体,注意不断调整肢体位置来预防压力性损伤、下肢静脉血栓形成等并发症。亚急性期(发病3~4周)患者,开始促进分离运动恢复,加强主动活动。进行床边康复运动,两只手使用交叉上举试验,并保持;主动进行良肢位的摆放,进行体位变换,并被动对旁瘫肢体进行按摩。处于恢复期(发病4~5周)患者进行肢体康复主动训练,进一步进行上肢主动伸展,伸开五指,手心向上,移动手腕,直至向上抬举,下肢需要完成屈髋屈膝并屈膝勾脚动作。后遗症期(>5周)的患者可进行日常生活能力的训练,如慢走、上下楼梯等日常活动,动作应该由轻到重,不要过于用力,全身锻炼的时间为30 min/次,循序渐进地训练。1次/d,10次为1个疗程。

研究组在对照组的基础上采用针灸治疗。头针与体针相结合,采用四神聪穴和其他局部肢体穴位针刺。选上肢偏瘫侧的尺泽穴、内关穴和极泉穴等;下肢取环跳穴、足三里、解溪穴等。针灸针(苏械注准20162200970)进行常规消毒,快速进针后,查看是否得气,再继续留针30 min。处于软瘫期可用电针进行加大刺激,处于痉挛期时用针灸针。1次/d,10次为1个疗程。

两组治疗时间均为4周。

1.4观察指标

①神经功能:采用美国国立卫生研究所卒中评分量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)对所有患者进行评价,量表总分0~42分,分数越高神经功能越差。

②功能性步行:功能性步行量表(Functional Ambulation Category Scale,FAC)0~5级,0级为不能行走;1级需在1人扶持下减重并保持平衡;2级需在1人扶持下行走;3级无需他人扶持,但需在监督下行走;4级能走平坦路面上独立行走,但在坡路需扶持;5级可以独立行走。

③下肢功能:采用下肢运动功能量表(Fugl-meyer Assessment Scale,FMA)评价,总分34分,评分越高肢体功能越好。

④日常生活能力:采用日常生活活动能力测评量表(Activities of Daily Living,ADL)进行评分,总分0~100分,评分越高生活活动能力越好。

⑤步频与步速:在治疗前后测量两组患者的步频、步速。

⑥治疗有效率:根据NIHSS评分进行评定。NIHSS评分降低≥85%为显效,NIHSS评分降低60%~<85%为有效,不符合以上评分为无效。总有效率=显效率+有效率。

1.5统计方法

应用SPSS 22.0统计学软件分析处理数据,计量资料(FAC、FMA、NIHSS、ADL评分,步频、步速)符合正态分布,以(±s)表示,组间比较行独立样本t检验;计数资料(治疗效果)用例数(n)和率(%)表示,进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

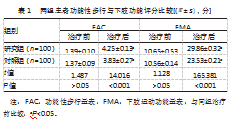

2.1两组患者功能性步行与下肢功能评分比较

治疗后,研究组FAC、FMA评分均高于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表1。

2.2两组患者神经功能比较

治疗后,研究组NIHSS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

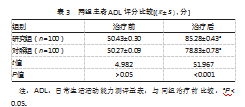

2.3两组患者ADL评分比较

治疗后,研究组ADL评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

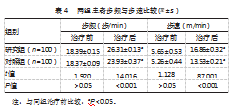

2.4两组患者步频与步速比较

与对照组相比,研究组步频与步速均更快,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表4。

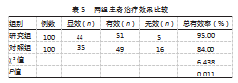

2.5两组患者治疗效果比较

研究组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

3讨论

中风偏瘫又称半身不遂,指脑血管疾病导致的偏瘫,即半个身体的完全麻痹。是指由各种原因引起的中枢神经性损伤,导致一侧肢体(上、下肢)瘫痪,常伴有同侧脑神经损伤,主要包括脑血栓形成、脑栓塞、腔隙性脑梗死等,能够形成运动障碍,对患者的健康和生活造成沉重负担。偏瘫后大多数患者因缺乏科学的康复治疗和训练方法,导致其恢复过程漫长,增加了康复难度,甚至造成肌肉萎缩、功能障碍及体位性痉挛等症状。因此中风偏瘫后给予科学的治疗及康复方法,对患者极其重要。

偏瘫常规治疗包括药物治疗、物理治疗与康复治疗,其中药物治疗多存在个体差异较大,效果难以预估,恢复进程不能评估的特点,并且某些药物对神经和心脑血管系统有伤害,故不适用于有精神疾病、心脑血管疾病及老年患者。康复治疗一般在患者生命体征平稳48 h后可进行,在偏瘫后治疗中效果较好。一般康复训练中根据患者处于不同病程阶段给予不同的康复训练方案,从被动训练开始,逐渐提升训练主动性及强度,对应急性期到后遗症期能够进行循序渐进的有效训练,使肢体活动能力恢复,并训练患肢肌肉,长期坚持对神经恢复有重要作用。但康复训练无法直接对神经功能恢复产生作用,因此如采用针灸治疗能够在头侧与体侧同时进针。祖国医学认为中风偏瘫是由于阴亏于下,阳亢于上,血随气逆,蒙蔽清窍。在对应穴位针灸能够影响气血,调节其在体内的运行,从而起到调节脏腑和神经的功能。四神聪穴为头颈部经外奇穴,功可宁心安神;尺泽穴手太阴肺经,功可清泄肺热、舒筋止痛;内关穴属手厥阴心包经,是八脉交会穴,通于阴维脉,功可宁心安神;极泉穴属手少阴心经,功可宽胸理气、舒筋活血;环跳穴为足少阳胆经上的穴位,为治疗腰腿疾的重点穴位;足三里是“足阳明胃经”的主要穴位之一,可治下肢痿痹,神志病;解溪穴属足阳明胃经穴,功可清胃降逆、镇惊宁神。通过针刺以上穴位,能够有效对脑神经形成反射刺激,逐渐形成上位控制运动,有效促进神经功能恢复。

本研究结果显示,在经过治疗后,研究组FMA(29.86±0.32)分高于对照组的(23.53±0.21)分(P<0.05),治疗后研究组NIHSS评分低于对照组,ADL评分高于对照组,研究组步频与步速均快于对照组(P均<0.05)。与刘春雷研究中研究组治疗后3个月神经功能NIHSS评分(17.19±3.20)分的结果相似。表明在康复训练联合针灸治疗后,可使神经功能有效恢复,降低神经缺损程度。原因分析:通过持续的康复训练联合针灸治疗,反复刺激与锻炼,促进了大脑皮层的可塑性,加之运动对肌肉的训练,使萎缩的肌肉得到恢复,增强的神经功能使运动神经的支配更加有效,并且肌肉组织的控制能力更强,综合作用下使中风偏瘫得到有效恢复。

综上所述,针刺结合康复训练治疗中风偏瘫临床疗效较好,能够改善神经功能,促进肢体功能恢复,提升步频与步速,临床应用价值较高。

[参考文献]:

[1]李成国,胡一莉,戴慧峰,等.针刺结合运动康复疗法对中风偏瘫患者肢体运动功能和日常生活能力的影响[J].中国中医急症,2015,23(14):442-443.

[2]许静,胡瑞锋,李灵芝,等.针刺联合康复干预中风痉挛性偏瘫临床观察[J].山西中医,2019,35(1):36-38.

[3]曲红伟,张玉亮,马晓南,等.针刺结合康复训练治疗脑卒中后痉挛性偏瘫的临床研究[J].中国卫生标准管理,2019,10(14):80-82.

[4]施琛琛.电针脾经腹部腧穴对脑卒中患者平衡功能的影响[D].福州:福建中医药大学,2020.

[5]何圣三,杨浩然,金鑫,等.腹针结合艾蒸熨疗法治疗脑卒中后Ⅰ期肩手综合征疗效评定[J].中国中医急症,2022,31(12):2173-2177.

[6]程子翠,栾春娜,孙远标.智能康复训练系统结合针刺对中风偏瘫患者平衡功能的影响[J].中国实用医药,2022,17(7):197-199.

[7]王海松.针刺疗法结合运动康复治疗对急性脑卒中偏瘫患者肢体运动功能的影响[J].反射疗法与康复医学,2021(14):1-3.

[8]张慧珍,于柏清,余鸿斌.穴位敷贴及针刺配合康复训练治疗中风后上肢偏瘫气虚血瘀型临床观察[J].实用中医药杂志,2023,39(6):1212-1214.

[9]熊国平.醒脑开窍针刺法联合康复训练治疗中风偏瘫临床观察[J].实用中医药杂志,2023,39(6):1208-1210.

[10]李林虹,周国平,刘小卫,等.针刺结合康复训练治疗中风偏瘫的临床研究概况[J].中国中医急症,2013,22(1):96-98.

[11]刘春雷.针灸联合康复训练治疗后中风偏瘫的临床研究[J].山西职工医学院学报,2019,29(4):86-87.

[12]伍溯峰.运动想象结合针刺疗法对脑卒中后偏瘫患者上肢功能康复疗效研究[J].基层医学论坛,2021,25(16):1-3.