腕踝针联合针刺督脉在缺血性卒中恢复期患者肢体功能康复中的应用效果论文

2024-11-04 11:14:57 来源: 作者:dingchenxi

摘要:目的:探讨腕踝针联合针刺督脉在缺血性卒中恢复期患者肢体功能康复中的应用效果。方法:选取2021年1月至2023年1月该院收治的60例缺血性卒中恢复期患者进行前瞻性研究,根据随机数字表法将其分为对照组和观察组各30例。

【摘要】目的:探讨腕踝针联合针刺督脉在缺血性卒中恢复期患者肢体功能康复中的应用效果。方法:选取2021年1月至2023年1月该院收治的60例缺血性卒中恢复期患者进行前瞻性研究,根据随机数字表法将其分为对照组和观察组各30例。对照组采用针刺督脉治疗,观察组在对照组基础上联合腕踝针治疗。比较两组临床疗效,治疗前后生命质量[脑卒中专用生活质量量表(SS-QOL)]、自理能力[改良Barthel指数(MBI)]、肢体运动功能[Fugl-Meyer运动功能量表(FMA)]评分,以及不良反应发生率。结果:观察组治疗总有效率为93.33%(28/30),高于对照组的73.33%(22/30),差异有统计学意义(P<0.05);治疗2周后,观察组SS-QOL、MBI、FMA评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:腕踝针联合针刺督脉用于缺血性卒中恢复期患者疗效确切,能改善患者肢体运动功能、自理能力及生命质量,效果优于单用针刺督脉治疗。

【关键词】针刺;督脉;腕踝针;缺血性卒中;恢复期;肢体功能

缺血性卒中又称脑梗死,病因为大脑供血动脉阻塞或狭窄,造成脑组织软化或坏死,可导致偏瘫、认知障碍等后遗症[1]。卒中恢复期指发病后2周至6个月,是后遗症恢复的关键时期,尽早开展康复训练有助于提高患者肢体功能,但单纯康复训练依赖于患者依从性,效果难以达到预期[2]。针灸是中医治疗卒中后偏瘫的常用手段,其中针刺督脉可起到调节气血、醒脑开窍的作用,能增加脑部供血,改善神经功能[3]。腕踝针是一种新型针刺疗法,仅需针刺手腕、踝部的6个区即可治疗全身疾病,且操作简单、刺入深度浅,患者接受程度较高[4]。本文探讨腕踝针联合针刺督脉在缺血性卒中恢复期患者肢体功能康复中的应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年1月至2023年1月本院收治的60例缺血性卒中恢复期患者进行前瞻性研究。纳入标准:符合缺血性卒中诊断标准[5];伴有偏瘫;符合《中医病证诊断疗效标准》[6]中气虚血瘀证的诊断标准,症见半身不遂、神疲乏力、面白少华、头晕心悸等,舌质淡或有瘀点,苔薄白,脉沉细或弦细;距离卒中发病时间2周至6个月;患病前无肢体功能障碍。排除标准:合并严重心、肺疾病;有针灸禁忌证;针灸处存在皮肤损伤;合并严重认知功能障碍。患者及家属均知情同意,且本研究经本院医学伦理委员会批准通过(批准文号:20210022)。根据随机数字表法将患者分为对照组和观察组各30例。对照组男17例,女13例;年龄42~79岁,平均(58.38±5.68)岁;病程15~70 d,平均(45.68±8.37)d;梗死部位:前循环18例,后循环12例;偏瘫部位:左侧16例,右侧14例。观察组男16例,女14例;年龄43~79岁,平均(58.66±4.28)岁;病程16~71 d,平均(46.72±9.44)d;梗死部位:前循环17例,后循环13例;偏瘫部位:左侧17例,右侧13例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法

两组均给予促循环、营养神经等药物治疗,并指导患者进行康复训练,包括四肢运动功能、平衡能力和日常生活能力训练。

对照组采用针刺督脉治疗。取穴:沿督脉取百会、神庭、风府、大椎、身柱、筋缩、命门、腰阳关等穴,配穴为C4~T1夹脊穴。操作手法:嘱患者侧卧于治疗床上,常规消毒背部皮肤后,使用华佗牌针灸针进行针刺治疗。百会、神庭平刺0.5~1寸,风府直刺或向下斜刺0.5寸,大椎至腰阳关等穴均向上45°斜刺0.5~1寸,夹脊穴向脊柱方向斜刺0.5~0.8寸。以平补平泻手法进针,留针40 min,期间行针2次,1次/d,5次/周。

观察组在对照组基础上联合腕踝针治疗。取穴:腕穴在腕横纹上二横指处,取上5区(相当于外关穴),位于腕背面中央,尺、桡骨之间;踝穴在外踝最高点上三横指处,取下4区,位于胫骨前嵴与腓骨前缘的中点。操作手法:常规消毒皮肤后,取30号1.5寸毫针,左手拇指、食指绷紧皮肤,右手拇指、食指、中指夹持针柄,与皮肤呈30°斜刺,在皮下浅表行进,深度1.4~1.5寸,以针下有松软感为宜,不需要出现得气感。留针30 min,不做提插捻转,隔日1次。

两组均持续治疗2周。

1.3观察指标

(1)治疗2周后,比较两组临床疗效。基本痊愈:肢体麻木、运动障碍症状消失,生活自理能力恢复正常;显效:肢体麻木、运动障碍减轻,可自行完成日常生活活动;有效:症状有所缓解,可以在照顾者协助下完成日常生活活动;无效:症状未见好转,日常生活活动完全依赖他人照顾。总有效率=(基本痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。(2)比较两组治疗前、治疗2周后生命质量和自理能力。采用脑卒中专用生活质量量表(SS-QOL)[7]评估生命质量,包括体能、家庭角色、语言、运动、上肢功能、情绪、性格、自理能力、社会活动、思维能力、视觉和工作能力等12个维度,49个条目,总分245分,得分越高表示生命质量越好;采用改良Barthel指数(MBI)评估患者自理能力,包括进食、洗澡、修饰、穿衣、大便控制、小便控制、用厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯等10个项目,总分0~100分,评分越高表示生活自理能力越强。(3)比较两组治疗前、治疗2周后肢体运动功能。采用Fugl-Meyer运动功能量表(FMA)评估,其中上肢功能66分,下肢功能34分,总分0~100分,评分越高表示运动功能越好。(4)比较两组不良反应发生率。

1.4统计学方法

应用SPSS 22.0软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组临床疗效比较

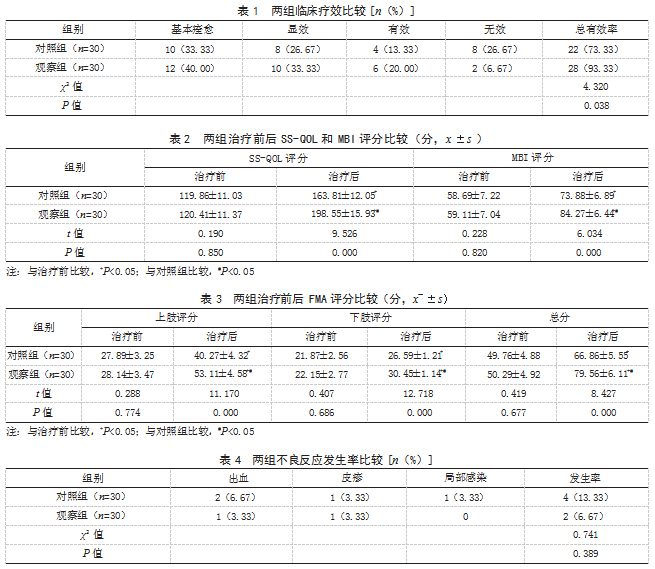

观察组治疗总有效率为93.33%(28/30),高于对照组的73.33%(22/30),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组治疗前后生命质量和自理能力比较

治疗前,两组SS-QOL、MBI评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗2周后,两组SS-QOL、MBI评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3两组治疗前后肢体运动功能比较

治疗前,两组上肢、下肢评分及FMA总分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗2周后,两组上肢、下肢评分及FMA总分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4两组不良反应发生率比较

两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

3讨论

缺血性卒中患者因高级中枢神经系统受损,失去了对低级神经中枢的控制,引发肢体感觉、肌力和肌肉收缩功能异常,导致偏瘫。常规的康复训练对患者肌力下降、肌肉痉挛的症状有一定缓解作用,但效果并不显著[8]。

中医认为,卒中病因是血行不畅,上扰大脑,针刺经络可以改善气血运行,促进肢体功能恢复[9]。督脉属于奇经八脉,起于会阴,并于脊里,与大脑、脊髓功能关系密切,针刺督脉穴位可促进人体气血运行,达到通窍开闭、扶正固本的作用,有利于卒中后偏瘫的康复[10]。腕踝针是一种皮下浅刺针法,其理论依据是人体十二经脉及其络脉在体表有对应区域,称为十二皮部,针刺腕部和踝部的穴位可调理对应脏腑和经脉的功能,常用于治疗慢性疼痛、肢体瘫痪等疾病[11]。

本研究结果显示,观察组治疗总有效率及治疗后SS-QOL、MBI、FMA评分均高于对照组。分析原因:督脉诸穴中,百会是督脉、足太阳膀胱经的交会穴,有“三阳五会”之称,针刺百会可平肝熄风、升阳益气,改善脑部供血状态[12];神庭是督脉、足太阳经及足阳明经之交会穴,为神识之所、气血会聚之地,具有安神定志、醒脑开窍之效;风府为治风要穴,可疏散风邪、醒神清脑;大椎可宣通阳气,补虚培元;身柱可振奋阳气、温养经筋、平衡阴阳气血;筋缩位于两肝俞穴之间,能舒筋解痉、平肝熄风;命门为生命之本,具有培元补肾、固精补阳等作用;腰阳关为督脉沟通上下之枢纽,可强壮腰肾、补益阳气[13]。此外,针刺脊柱两旁的夹脊穴可调节相应节段脊神经支配的躯体功能,减轻腰背疼痛,改善上、下肢运动功能[14]。但督脉穴位距离脊神经较近,针刺过深可能会导致脊髓损伤。腕踝针属于皮针,具有微创、无痛的优点,共分为12个区域,其中上5区用于治疗头痛、上肢瘫痪,下4区用于治疗下肢麻木、疼痛和下肢瘫痪,针刺这两个区域可以协调阴阳,推动经络气血运行,改善四肢功能,还能减轻血管痉挛,增加大脑供血,提高中枢神经功能[15]。腕踝针联合针刺督脉可发挥协同增效作用,提高肌力与肌群的协调性,减轻肌痉挛,从而提高患者运动功能、生活自理能力及生命质量。本研究结果还显示,两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义,提示腕踝针联合针刺督脉未增加安全风险。

综上所述,腕踝针联合针刺督脉用于缺血性卒中恢复期患者疗效确切,能改善患者肢体运动功能、生活自理能力及生命质量,效果优于单用针刺督脉治疗。

参考文献

[1]赵倩煜,刘运海,张金涛,等.葛酮通络胶囊对缺血性脑卒中恢复期患者中医证候改善的多中心随机对照临床研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2021,19(23):4039-4043.

[2]吴潇韩,周霞,郝琳瑶,等.中西医结合卒中单元模式对脑梗死恢复期患者的影响[J].成都医学院学报,2023,18(6):701-704.

[3]凌文杰,党剑,刘永强.功能训练联合针刺督脉治疗对脑卒中患者上肢功能恢复的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2018,40(1):41-42.

[4]刘俊宏,吴志敏,张可畅,等.腕踝针结合电针疗法应用于缺血性中风偏瘫治疗中的效果[J].世界中西医结合杂志,2019,14(11):1596-1599.

[5]彭斌,吴波.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

[6]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].北京:中国中医药出版社,2016:39.

[7]唐宝丽,易雅玮,和晓莉,等.简版脑卒中患者专门生存质量量表的汉化及信度、效度检验[J].现代临床护理,2021,20(2):33-39.

[8]方盛,颜平康,时宽.针灸联合推拿及康复疗法对卒中后四肢功能障碍血清cAMP和cGMP、神经运动功能及生活质量的影响[J].中华中医药学刊,2022,40(6):100-103.

[9]李曼玲,潘锐焕,詹珠莲,等.中西医结合康复卒中单元对脑卒中恢复期偏瘫患者的影响[J].广州中医药大学学报,2023,40(1):43-49.

[10]高玉宝,孙晓丽,曹奕,等.针刺督脉结合筋膜松解手法治疗脑卒中后上肢痉挛性瘫痪的临床疗效评价[J].辽宁中医杂志,2023,50(1):167-171.

[11]符标,张耿,占达良.腕踝针联合甲钴胺对缺血性脑卒中偏身感觉障碍的疗效观察[J].世界中医药,2019,14(9):2492-2494.

[12]王振斋,苏庆杰,梁尊孝,等.针刺头部督脉和足太阳经穴治疗卒中后下肢痉挛临床研究[J].四川中医,2020,38(8):192-195.

[13]江勇,徐磊,郝群,等.针刺督脉和夹脊穴为主对脑梗死患者平衡功能的影响[J].蚌埠医学院学报,2020,45(9):1187-1189.

[14]刘合增,杨阳,金炳旭.腕踝针联合作业治疗对痉挛型脑瘫双手精细运动功能的影响[J].针灸临床杂志,2020,36(8):4.

[15]庄平,陈凤梅,易玲,等.基于子午流注理论的腕踝针技术在急性缺血性脑卒中偏瘫患者中的应用效果[J].西部中医药,2022,35(2):111-114.