大学生胃肠道疾病的防治策略论文

2024-11-01 14:01:31 来源: 作者:liziwei

摘要:为了减少胃肠道疾病对于大学生身心健康的危害,需要采取科学、合理的防治策略,有效防控疾病的各类诱发因素,通过改变大学生的生活习惯、改善其情绪和精神状态,达到理想的疾病防治效果。基于此,本研究围绕大学生胃肠道疾病的防治展开讨论,分析胃肠道疾病的诱发因素,探讨相应的防治措施。加强健康教育宣传,严格进行饮食卫生管理,开展心理健康管理,可以更好地维护大学生的身心健康,提高其生活质量,降低胃肠道疾病发生风险。

摘要:为了减少胃肠道疾病对于大学生身心健康的危害,需要采取科学、合理的防治策略,有效防控疾病的各类诱发因素,通过改变大学生的生活习惯、改善其情绪和精神状态,达到理想的疾病防治效果。基于此,本研究围绕大学生胃肠道疾病的防治展开讨论,分析胃肠道疾病的诱发因素,探讨相应的防治措施。加强健康教育宣传,严格进行饮食卫生管理,开展心理健康管理,可以更好地维护大学生的身心健康,提高其生活质量,降低胃肠道疾病发生风险。

关键词:大学生;胃肠道疾病;防治

0引言

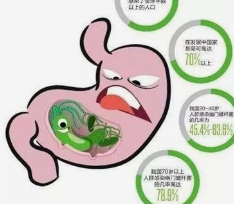

在高校大学生中,胃肠道疾病是一类常见、高发疾病。胃肠道疾病常常伴随着肠胃功能的紊乱和消化不良,这直接影响了食物的消化效率和营养的吸收质量。对胃肠道疾病患者而言,食欲减退是一个普遍存在的问题,这导致了患者进食量减少,营养摄入明显不足。长此以往,会导致患者体质逐渐下降,免疫力明显减弱,从而严重影响其整体健康。胃肠道疾病难以在短期内完全根治,长时间、持续影响患者的日常生活,患者往往会因此产生失眠症状、焦虑情绪。受到胃肠道疾病反复发作的困扰,患者难以集中精力投入学习。因此,在大学生的日常生活中,应该加强健康管理,重点关注其胃肠道健康问题。针对胃肠道疾病的预防与治疗,必须深入了解与疾病发生密切相关的各项因素。当前,大学生群体在自我保健意识方面尚显薄弱,且存在不科学的饮食习惯及生活方式。同时,大学生在学习、生活中面临的精神压力也较为显著,这与胃肠道疾病的发病具有密切的关联性。大学生胃肠道疾病的防治,一方面要针对疾病的诱因、影响因素,采取有效的防控措施,另一方面则需要重视大学生自我保健意识的培养,有效降低患病风险,减少疾病对于大学生日常学习、生活的不良影响。

1大学生胃肠道疾病诱发因素

胃肠道疾病的发生,存在病原微生物感染、胃和肠道的异常收缩、消化系统的神经损伤、食物过敏或不耐受等多种病因,往往与患者的不良生活习惯、心理压力和负面情绪有关。

1.1生活习惯

高校对于大学生健康教育缺乏重视,未能系统性、全面性地开展健康教育,健康宣传活动的形式较为单一,没有设置有关健康教育的课程。大学生缺少学习、了解健康知识的途径,往往会导致其健康保健意识薄弱,缺乏健康知识、常识,并不了解常见疾病的病因和影响因素。由于健康保健意识薄弱,大学生容易形成不良生活习惯。高校校园生活相对自由、宽松,在日常学习、生活中,大学生需要自我约束和管理。但是部分大学生的自律性较差,未能严格要求自己,存在诸多不良习惯。

在饮食方面,部分大学生的饮食时间不规律,未能定时、定量进食,有着不吃早餐的习惯。长期的不规律饮食,会对胃肠道形成损害,增加胃肠道疾病的发生风险。部分大学生在选择食物时,往往不关注食物的营养,更多考虑到自身的口味、偏好,导致荤素搭配不平衡,存在挑食、偏食、暴饮暴食的习惯,容易出现维生素和无机盐摄入不足、热量过剩等情况。在过多食用辛辣、冰冷的食物后,容易对胃肠道形成不良刺激,进而诱发疾病。在睡眠方面,部分大学生存在熬夜的习惯,导致其睡眠不足。在睡眠不足的情况下,消化系统得不到充分休息,往往会破坏胃肠道微生物节律,导致肠道菌群失调,影响消化系统功能,增加胃肠道疾病的发生风险。

胃炎、消化性溃疡等常见胃肠道疾病的发生,幽门螺杆菌感染是主要的病因。大学生发生幽门螺杆菌感染,与生活习惯有着密切的关系。饮食是大学生感染幽门螺杆菌的主要途径,受到不良饮食习惯、作息紊乱等因素的影响,机体对于幽门螺杆菌的抵抗力下降,胃肠道环境适宜幽门螺杆菌生长、繁殖,容易诱发胃肠道疾病。

1.2心理因素

在大学生胃肠道疾病的防治过程中,应该充分认识到心理因素对疾病的影响。大学生在学习、生活中遇到困难和挫折时,容易产生心理压力,经常处于焦虑、紧张的状态。在心理因素的影响下,会引起胃肠道动力学、分泌功能、免疫功能及感觉功能的改变。情绪的变化,影响着胃肠道的收缩节律,会改变胃肠道的协调性。负面情绪的产生,容易引起胃肠道运动功能紊乱,表现为胃肠动力下降、高动力反应。胃酸、消化酶的分泌,也会受到心理因素的影响。在过度紧张、情绪激动的情况下,胃酸分泌增加。在情绪低落的状态下,胃酸分泌减少。消化不良、胃食管反流等疾病的发生,与心理因素引起的胃肠道分泌功能改变、消化功能紊乱有关。长期承受较重的心理压力,会在一定程度上影响胃肠道免疫功能。胃肠道免疫功能的下降,会增加胃肠道感染、损伤的发生。

2胃肠道疾病的防治

大学生胃肠道疾病的防治,应该针对诱发疾病的相关因素,采取针对性的防控措施。通过改变大学生的生活习惯,改善其情绪和精神状态,降低胃肠道疾病的发病风险。该过程中,高校应该加强健康教育宣传,广泛普及健康知识,培养大学生的健康保健意识,学习如何自我保健,进而形成良好的生活习惯。在此基础上,密切关注大学生的日常饮食,加强饮食卫生管理。重视大学生的心理健康问题,提供心理咨询服务,减少负面情绪对胃肠道疾病发生的影响。通过系统性、全面性的健康教育和指导,加强对大学生心理健康管理,大学生可以形成健康、规律的生活习惯,保持良好的情绪和精神状态,对于提高胃肠道疾病的防治效果有着积极的影响。

2.1健康教育宣传

在校园范围内,开展形式多样的健康教育宣传活动,加大宣传力度,进而增强大学生的保健意识,树立科学的健康观念。以提升大学生的健康素养为目标,设置健康教育课程,聘请专业人员担任教师。在课堂教学中,为大学生讲授健康知识,大学生可以从中学习和了解健康生活方式,掌握疾病预防的相关知识。邀请消化内科医生,在校园内举办健康讲座,结合真实案例,进行胃肠道疾病知识的讲解,介绍常见疾病的发病机制、临床症状、防治方法,倡导健康生活方式,对于如何维护胃肠健康,提供相应建议。在讲座中,利用PPT、视频资料,展示相关的图片、数据,可以帮助学生深入了解胃肠道疾病,并认识到不良生活方式对于疾病的影响。学生可以结合自身情况,向医生进行咨询,获得专业的解答。医生能够根据学生的实际情况,在日常生活管理方面提供相应的建议。制作有关胃肠道疾病防治的健康指导手册,向学生发放。学生可以通过阅读健康指导手册,从中学习胃肠道疾病知识,掌握疾病防治方法,了解日常生活中的注意事项。在健康教育宣传的过程中,利用新媒体作为宣传xx,能够有效扩大影响力,提高大学生对于保健的重视程度。应用xxxxx、微博、短视频进行健康教育宣传,定期上传有关胃肠道疾病知识、治疗方法、日常生活保健措施的图文和视频。方便大学生进行学习。

开展多种形式的健康教育宣传活动,大学生有了更多了解健康知识的途径,进而增强其自我保健意识,能够发现自身存在的不良生活习惯,自觉予以纠正,调整和改变自己的生活方式、饮食习惯。通过系统性、全面性的健康教育宣传,大学生能够了解胃肠道疾病的危害性,认识到保持健康、规律生活习惯的必要性。在日常饮食中,大学生需要提高饮食质量,合理进行饮食搭配,保障营养均衡,纠正挑食、偏食的习惯。定时、定量饮食,避免暴饮暴食。在符合自己口味、偏好的食物中,选择富含优质蛋白、维生素、矿物质的食物,少食辛辣、冰冷的食物,保障营养充足摄取的同时,减轻胃肠道负担,避免对胃肠道形成不良刺激和损伤,对于降低胃肠道疾病发生风险有着积极的影响。在此基础上,大学生应该合理安排作息时间,形成规律的作息习惯,保障睡眠时间充足,避免熬夜。在睡眠充足的情况下,大学生可以得到充分的休息,能够以良好的身心状态进行学习。建议大学生多参与体育锻炼,进而增强体质,提高机体的抗病能力,有助于降低胃肠道疾病及其他疾病的发病率。组织开展校园体育比赛,吸引学生参与其中,激发其对于体育锻炼的热情,逐渐形成坚持运动的良好习惯。另外,保持口腔清洁,可以降低幽门螺杆菌感染风险,进而有效预防胃肠道疾病的发生。大学生需要坚持早晚刷牙,建议使用碱性杀菌牙膏。餐后及时进行漱口,使用牙线清除食物残渣,保持口腔清洁,对于预防幽门螺杆菌感染有着积极的影响。

2.2饮食卫生管理

在健康教育宣传的过程中,重点强调饮食健康的重要性,让大学生认识到“病从口入”的危害,提高其对于饮食卫生的重视。在此基础上,高校应该加强饮食卫生管理,严格进行食品安全的监督。针对食堂的采购、贮存、加工、配送、供餐等环节,均需要强化风险防控,并配备专职食品安全管理人员。食堂内经常进行清洁、消毒,为学生提供安全、卫生的就餐环境。按照科学的膳食结构,提供品种多样、营养均衡的食物,注意荤素搭配,减少应用煎、炸等烹调方式。通过饮食卫生管理,可以充分保障饮食安全,有助于维护大学生的胃肠道健康,进而降低胃肠道疾病的发病率。

2.3心理健康管理

在胃肠道疾病的防治工作中,务必加强对各类致病因素的严密防控,同时,患者的心理健康问题亦应得到深切关注,以全面加强心理健康管理,确保防治工作的全面性与有效性。关注大学生的心理健康问题,及时了解其产生不良情绪、心理压力的原因,为其提供心理咨询服务。采取问卷调查的方式,了解大学生的心理健康状况,确认其是否产生不良情绪和心理压力,评估其严重程度。在适应环境、人际关系、家庭关系、恋爱、专业前景、就业规划等多个方面,大学生存在着一定的心理困扰,导致其产生焦虑情绪。在日常学习、生活中,大学生由于缺乏有效的解压方式,难以释放其负面情绪,进而加重其心理负担。在过度焦虑的情况下,大学生容易出现失眠症状,胃肠道疾病的发生风险也会显著增加。

通过问卷调查,具体了解大学生的心理问题后,则需要及时进行心理疏导。在健康教育课程中,心理健康是重要的教学内容,能够让大学生形成维护心理健康的意识,学习和掌握情绪调节的方式。针对不良情绪严重、心理压力较大的患者,安排专业的心理咨询师与大学生进行沟通,倾听大学生诉说其感受与想法。该过程中,心理咨询师应表现出对于大学生的理解和尊重,尽量营造轻松的谈话氛围,帮助大学生放松心情。积极劝慰、鼓励学生的同时,在自我情绪调节方面进行指导。建议学生参与个人喜欢的娱乐、体育活动,作为放松心情、释放压力的途径。在大学生的心理健康管理过程中,需要定期进行心理健康测评,确认其心理健康状况是否得到改善,持续关注其情绪和精神状态的变化。

为了帮助大学生克服焦虑情绪,建议其根据自身的实际情况,树立明确的目标,并朝着这一目标努力,全身心投入其中。该过程中,可以让大学生集中精力,不再过度关注自己的烦恼,可以有效缓解其不良情绪。在实现目标的过程中,能够让大学生获得满足感与成就感,进而增加其自信心,同时可以减轻其心理压力。针对存在拖延习惯的大学生群体,请务必根据事情的紧急程度和难易程度,对学习、生活中的各项任务进行科学分类。在处理过程中,应坚持优先解决紧急事务和难度较大的任务,避免事务过度积压。通过这种方式,可以有效减轻大学生的压力负担,提高学习和生活的效率。大学生在心理压力较大时,需要学会适当的放松,参与自己感兴趣的事情,从中转换心情。大学生应该积极与他人沟通,听取他人的意见和建议。通过心理健康管理,大学生能够保持良好的情绪和精神状态,以积极、乐观的态度面对学习和生活,避免过度焦虑、紧张。大学生心理健康状态的良好改善,有助于预防胃肠道疾病的发生。

3结论

胃肠道疾病是影响大学生健康的常见疾病,需要根据疾病的病因和影响因素,采取有效的防治措施。大学生的不良生活方式和饮食习惯,会增加病原微生物感染的风险,对消化系统产生不良刺激和损伤,容易诱发胃肠道疾病。大学生的心理压力过重,同样也会增加胃肠道疾病的发生风险。胃肠道疾病的防治,应该加强健康教育宣传,增强大学生的保健意识和自我保健能力,使其保持良好的生活习惯,对于预防胃肠道疾病有着积极的影响。通过严格的饮食卫生管理,保障大学生的饮食安全,保护其胃肠道健康。心理健康管理的有效开展,能够消除大学生的负面情绪,减轻其心理压力,进而减少心理因素对胃肠道疾病发生的影响。

参考文献:

[1]刘瑞峰,张华敏,王玉龙,等.四川省高校大学生健康素养现状及影响因素分析[J].中国公共卫生管理,2023,39(2):239-242.

[2]龙钊,王锐.基于大学生健康风险认知水平的卫生健康教育研究[J].内江科技,2023,44(3):142-144.

[3]杨伟,杨永彦,郝小康,等.xxxx的健康教育对正常高值血压大学生健康知识及行为方式的影响[J].西藏医药,2023,44(1):150-152.

[4]袁玮琪,岳文胜,刘燕清,等.胃肠超声造影定量评价高压力生活状态下大学生胃动力变化[J].中国医学影像技术,2022,38(2):232-237.

[5]王维国,陈张森杕,张碧云,等.大学生心理健康状态与胃肠道症状的相关性研究[J].中国继续医学教育,2022,14(23):103-108.

[6]姚芳,李红悦,李白坤,等.大学生不良饮食行为与“胃不和”的关联性研究[J].安徽中医药大学学报,2022,41(6):23-27.

[7]温萌,付亚平,杜俊艳,等.基于SRS健康管理模式的大学生健康素养提升策略研究[J].卫生职业教育,2021,39(7):47-50.

[8]朱风尚,陈利.全民健康助力全面小康背景下消化疾病防治理念的思考[J].中华消化病与影像杂志(电子版),2021,11(1):16-19.

[9]伍梅,韩冬梅,李雪云,等.在校大学生功能性胃肠疾病调查及影响因素分析[J].护理实践与研究,2020,17(2):1-4.

[10]龚永兴,段军凤.高校学生胃肠道疾病的预防与治疗[J].中国社区医师,2017,33(24):153,159.

[11]吕惠聪.《大学生心理保健指导》出版:基于医疗健康认知的大学生心理保健工作研究[J].介入放射学杂志,2021,30(6):640.