持续葡萄糖监测技术在糖尿病患者中的应用*论文

2024-11-01 10:58:08 来源: 作者:liziwei

摘要:目的:探究持续葡萄糖监测技术在糖尿病患者中的应用。方法:回顾性分析2023年1—12月六盘水市人民医院内分泌科住院及门诊就诊的180例糖尿病患者的临床资料。根据血糖监测方法的不同将其分为对照组和观察组,各90例。对照组实施指尖血糖监测,观察组实施持续葡萄糖监测技术。比较两组血糖水平,血糖达标情况,血糖波动情况,胰岛素用量,低血糖情况。结果:观察组午餐、晚餐前后血糖值均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组平均血糖值低于对照组,血糖在目标范围内的时间(TIR)高于对照组,差异有统计学意义

【摘要】目的:探究持续葡萄糖监测技术在糖尿病患者中的应用。方法:回顾性分析2023年1—12月六盘水市人民医院内分泌科住院及门诊就诊的180例糖尿病患者的临床资料。根据血糖监测方法的不同将其分为对照组和观察组,各90例。对照组实施指尖血糖监测,观察组实施持续葡萄糖监测技术。比较两组血糖水平,血糖达标情况,血糖波动情况,胰岛素用量,低血糖情况。结果:观察组午餐、晚餐前后血糖值均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组平均血糖值低于对照组,血糖在目标范围内的时间(TIR)高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组最大血糖波动幅度(LAGE)比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组四分位区间(IQR)、十分位数区间(IDR)均小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组日均胰岛素用量明显少于对照组,差异有统计学意义(t=4.849,P<0.001)。观察组低血糖发生率为18.89%,低于对照组的42.22%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:糖尿病患者实施持续葡萄糖监测的效果优于指尖血糖监测,血糖波动减少,胰岛素用量降低。

【关键词】糖尿病指尖血糖监测持续葡萄糖监测血糖管理

糖尿病发病与患者胰岛功能不足、胰岛素相对缺乏等因素密切相关,目前国内糖尿病发生率较高,且多发于男性。糖尿病的临床特征为高血糖,其发生原因可能与过度肥胖、胰岛素抵抗等密切相关,随着疾病的进展,还会出现各类并发症。为了保障血糖平稳,针对多数高血糖的糖尿病患者需要多次注射胰岛素,并且需要对其进行动态的血糖监测。以往采用指尖血糖监测方式存在创伤大、疼痛剧烈等缺点,容易造成患者自我监测的依从性降低,每天5~7次的血糖监测,而在两次监测期间的时间段发生的高血糖、低血糖事件无法捕捉到,延误治疗时机,不能达到指导调整方案的目的,增加危重患者的病死率。持续葡萄糖监测技术的问世为患者提供了一种全新的血糖监控手段,可以24 h持续监测并记录血糖值,发现隐匿性低血糖、高血糖,为临床提供比较全面的血糖谱,有效弥补指尖血糖监测不足的缺陷,一系列的临床研究显示,根据动态血糖值积极调整降糖方案,能够获得较好的血糖管理。本研究对2023年1—12月六盘水市人民医院内分泌科住院及门诊就诊的糖尿病患者,采用指尖血糖监测和持续葡萄糖监测来帮助患者进行血糖管理,结果如下。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾性分析2023年1—12月本院内分泌科住院及门诊就诊的180例糖尿病患者的临床资料。纳入标准:(1)符合《中国2型糖尿病防治指南(2017年版)》[6]的诊断标准;(2)日常饮食和xx规律,能够自我监测血糖,且会使用互联网;(3)依从性好。排除标准:(1)合并慢性支气管炎、肺气肿、气胸、哮喘等引起胸闷、喘憋症状的疾病;(2)心肌病、瓣膜病、右心疾病、心律失常及甲状腺功能异常等所致的心脏疾病;(3)肝肾功能、血液系统等严重异常;(4)患有严重的精神疾病。根据血糖监测方法的不同将其分为对照组和观察组,各90例。对照组男51例,女39例;年龄50~75岁,平均年龄(62.4±5.44)岁;平均体重指数(23.04±2.09)kg/m2;病程5~12年,平均病程(7.51±3.25)年。观察组男53例,女37例;年龄50~74岁,平均年龄(61.11±5.25)岁;平均体重指数(22.71±2.54)kg/m2;病程5~13年,平均病程(7.65±3.17)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本次研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2方法

对照组实施指尖血糖监测。先向患者介绍指尖血糖仪的具体使用方法和注意事项,随后再开展健康教育,血糖仪由医院提供,试纸都在有效期内。在门诊医师的帮助下,给患者提供笔记本,教患者如何使用指尖血糖仪,要求在每天的早餐前(07:40—08:00)、午餐前(11:40—12:00)、晚餐前(17:40—18:00)、早餐后(08:40—09:00)、午餐后(12:40—13:00)、晚餐后(18:40—19:00)、睡前(22:00—22:20)采用指尖血糖仪监测血糖情况并做好记录,并在监测结束后将血糖情况上传至指定平台,由医师对患者的血糖情况进行评价并适当地调整当天胰岛素用量。持续监测2周。

观察组实施持续葡萄糖监测技术。使用硅基动态持续葡萄糖监测仪对患者实时血糖情况进行监测。由经验丰富的护理人员统一执行:用75%酒精擦拭患者上臂外侧皮肤,其意义在于消毒和脱脂,随后用无菌棉将擦拭过酒精的皮肤擦干,借助传感器将软针置入消毒部位皮下,通过探针实时监测组织间液葡萄糖,手机下载APP,采集信息会发送至终端,持续葡萄糖监测系统软件的移动计算机终端进行算法处理生成各类葡萄糖监测图谱及其他血糖相关数据,医生和患者能看到数据信息。医师据监测结果来决定是否调整当天的胰岛素剂量。持续监测2周。

胰岛素调整方式:(1)所有患者均不改变饮食方式和生活方式,同时医护人员并不会介入患者的饮食行为中,照常实施胰岛素及药物治疗措施,借助信息平台获取患者的指尖血糖情况和动态血糖情况,根据获取的数据信息来对两组患者的胰岛素用量进行微调。(2)基本胰岛素用量调整:监测两组患者血糖情况3~5 d,若空腹血糖>10.0 mmol/L,增加6 U,若<4.4 mmol/L,降低2 U,若处于4.4~10.0 mmol/L,不需要调整。胰岛素剂量和使用频率要根据患者的实际情况来决定。(3)短效胰岛素用量调整:根据早中晚餐后血糖情况来对胰岛素用量进行调整,若餐后2 h血糖水平超过空腹血糖水平50 mg/dL(2.8 mmol/L),餐前调整胰岛素剂量1~4 U。(4)血糖控制目标:空腹血糖:≤7 mmol/L,餐后2 h血糖:≤10 mmol/L。

1.3观察指标及评价标准

(1)血糖水平:葡萄糖监测技术应用后3 d,记录两组空腹、早餐后、午餐前、午餐后、晚餐前、晚餐后,午睡前及午夜血糖水平。(2)血糖达标情况:葡萄糖监测技术应用后3 d,记录两组平均血糖水平。计算血糖在目标范围内的时间(TIR),血糖需控制在3.9~10.0 mmol/L。(3)血糖波动情况:葡萄糖监测技术应用后3 d,比较两组血糖波动情况。最大血糖波动幅度(LAGE),血糖监测期间最大与最小血糖值之差,正常值<4.4 mmol/L;四分位区间(IQR)、十分位数区间(IDR),IQR为第25和第75百分位数曲线之间的宽度,宽度越大表示血糖波动大,IQR是表示血糖变异性的最佳数值。(4)胰岛素用量:从实施葡萄糖监测技术起,每日监测并计算两组患者日均胰岛素用量。(5)低血糖情况:于监测结束后,统计分析两组患者低血糖发生情况。

1.4统计学处理

本研究数据采用SPSS 27.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(x-±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组血糖水平比较

观察组午餐、晚餐前后血糖值均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2两组血糖达标情况比较

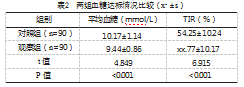

观察组平均血糖值低于对照组,TIR高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3两组血糖波动情况比较

两组LAGE比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组IQR、IDR均小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4两组胰岛素用量比较

观察组日均胰岛素用量为(24.02±8.66)U;对照组日均胰岛素用量为(27.71±8.26)U,观察组日均胰岛素用量明显少于对照组,差异有统计学意义(t=4.849,P<0.001)。

2.5两组低血糖情况比较

观察组低血糖发生率为18.89%(17/90),低于对照组的42.22%(38/90),差异有统计学意义(χ2=11.546,P<0.05)。

3讨论

糖尿病风险群体包括中年人和35岁以上的人,根据相关研究,中老年人占糖尿病患者总数的90%,主要是由于β细胞功能异常导致胰岛素分泌不足,从而使血糖升高,大多患者早期症状较轻,而主要临床表现为乏力,免疫力下降易感冒、精神不振等,甚至还会影响心血管系统、消化系统等,多数患者的心理状态也因该疾病而受到影响,患者皆遭受着情感负担、治疗痛苦、经济压力等。糖化血红蛋白是反映既往2~3个月血糖水平的公认指标。已有研究表明,血糖波动可显著提高糖尿病患者发生并发症风险。当前,最常用的血糖监测手段为指尖葡萄糖监测仪,但仅为患者提供定时点式的血糖数据,无法了解患者一整天的血糖水平,若患者在葡萄糖监测的时间点之外出现了血糖浓度的改变,或是出现了低血糖,则无法精确地监测到,进而对胰岛素剂量调整产生了一定的影响。

持续葡萄糖监测技术是通过血糖传感器监控人体内血糖的改变,能够表达患者实时的血糖水平,患者能够在第一时间掌握血糖情况,观察血糖变化,从而能够根据血糖情况对饮食、xx等生活方式进行有效的改善,调整用药量。基于此,本研究提出一种新型的动态持续血糖监测仪,通过该仪器可以实现对糖尿病患者的高、低血糖状态的监测,实现对糖尿病的早期诊断。

有研究指出,通过对糖尿病患者进行了血糖监测,餐前患者的血糖水平未见明显变化,但餐后2 h的血糖水平明显降低了1.5 mmol/L。研究可见,应用持续葡萄糖监测技术和指尖血糖监测后,两组患者的空腹血糖值及午夜血糖值比较未见明显差异,但持续葡萄糖监测技术在各时间段的餐后其血糖降低幅度更大;其中,血糖谱变化集中在午餐后2 h的血糖水平比指尖血糖监测下降了3.6 mmol/L,但两组的空腹血糖没有明显差别。糖尿病患者使用持续葡萄糖监测后,其餐后血糖明显改善,这主要是由于患者通过进行持续葡萄糖监测,掌握其在餐后2 h以外最大血糖水平,从而对午饭时的胰岛素剂量进行调整。

本次研究显示,观察组午餐前后、晚餐前后血糖值均低于对照组,表明持续葡萄糖监测技术能够实时、连续地监测患者的血糖变化,从而更准确地反映患者的血糖状况,有助于医生更精准地调整胰岛素用量有关。然而,在空腹血糖、早餐后血糖、午睡前血糖及午夜血糖的监测中,两组之间的差异并不显著。这可能是因为这些时段的血糖变化相对稳定,不易受到外界因素的干扰,因此无论是采用指尖血糖监测还是持续葡萄糖监测技术,都能够得到相对准确的结果。

进一步分析发现,观察组的平均血糖值低于对照组,同时TIR高于对照组,这表明观察组的血糖控制情况更为理想。TIR是指血糖在目标范围内的时间占比,是评估糖尿病患者血糖控制情况的重要指标之一。观察组的TIR较高,说明其血糖在目标范围内的时间更长,这有助于减少因高血糖或低血糖带来的健康风险。此外,观察组的IQR和IDR均小于对照组,说明观察组的血糖波动范围更小,血糖控制更为稳定。这可能是因为持续葡萄糖监测技术能够提供更为精确和全面的血糖数据,帮助患者和医生更好地了解血糖变化情况,从而制定更为合理的治疗方案。

在胰岛素用量方面,观察组日均胰岛素用量明显少于对照组。这可能是因为观察组通过持续葡萄糖监测技术,更准确地掌握了血糖变化规律,从而能够更精确地调整胰岛素剂量,避免了胰岛素的过量使用。对照组发生的低血糖事件明显多于观察组。低血糖是糖尿病患者治疗过程中的一个严重问题,可能导致头晕、乏力、甚至昏迷等严重后果。因此,减少低血糖事件的发生对于提高糖尿病患者的生活质量具有重要意义。

综上所述,利用互联网和人工智能,对糖尿病进行持续葡萄糖监测,为日常血糖监测、健康教育等工作奠定了坚实的基础。本文拟以糖尿病为研究对象,利用持续葡萄糖监测技术对其进行血糖监测,以补充现有指尖血糖监测技术的缺陷,更好地实现对糖尿病患者的血糖进行有效的控制,降低血糖波动,提高血糖达标率。

参考文献:

[1]王窈,管玉香,郑静,等.持续血糖监测在糖尿病患者中应用的系统评价再评价[J].护理学报,2023,30(21):39-45.

[2]UNGER J,FRANCO D.Practical application of continuous glucose monitoring in clinical practice:case studies[J].Diabetes Technology&Therapeutics,2023,7(19):195-197.

[3]孟瑶,付明明,赵雨琪,等.《2020年版围术期血糖管理专家共识》解读[J].河北医科大学学报,2022,43(1):1-6,11.

[4]卢怡,张倩,王翔宇,等.持续葡萄糖监测来源的血糖管理指标在糖尿病患者中的应用[J].中华糖尿病杂志,2023,15(6):569-573.

[5]American Diabetes Association.Standards of medical care in diabetes-2017:summary of revisions[J].Diabetes Care,2017,40(Suppl 1):S4-S5.

[6]中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2017年版)[J].中华糖尿病杂志,2018,10(1):4-67.

[7]HOU C,ZHU H Z,XUE B,et al.New clinical application of digital intraoral scanning technology in occlusal reconstruction:a case report[J].World J Clin Cases,2023,11(15):3522-3532.

[8]缪从庆,赵越,杜鹏,等.持续胰岛素皮下注射与扫描式葡萄糖监测系统短期联合应用对2型糖尿病患者血糖管理的影响[J].临床内科杂志,2022,39(8):560-561.

[9]黄韶艳,孙衍,金苗苗,等.应用持续血糖监测技术评估德谷胰岛素治疗1型糖尿病的优势[J].中国医师杂志,2023,25(3):342-347.

[10]NIWAHA A J,RODGERS L R,CARR A L J,et al.Continuous glucose monitoring demonstrates low risk of clinically significant hypoglycemia associated with sulphonylurea treatment in an African type 2 diabetes population:results from the OPTIMAL observational multicenter study[J].BMJ Open Diabetes Research&Care,2022,10(2):367-369.

[11]赖梦宇,方芳,李娜,等.运用持续血糖监测探讨不同孕期的初诊妊娠期糖尿病患者血糖特征[J].中华内分泌代谢杂志,2020,36(12):1009-1014.

[12]WANG P,WEI X,QU X,et al.Potential clinical application of microRNAs in bladder cancer running title:microRNAs in bladder cancer[J].The Journal of Biomedical,2024,19(2):398-399.

[13]xx,高杰清,吕秋影,等.基于动态血糖监测系统探讨短期持续胰岛素皮下输注在老年2型糖尿病患者中的应用价值[J].实用药物与临床,2020,23(3):242-246