膀胱癌肿瘤标志物检测方法的应用进展研究论文

2024-10-22 15:18:44 来源: 作者:dingchenxi

摘要:膀胱癌作为泌尿系统中常见的恶性肿瘤,具有高复发率和不良预后的特性,早期诊断和有效监测对于改善患者的生存率至关重要。膀胱癌肿瘤标志物的检测方法在疾病的早期发现、治疗效果评估以及预后分析中发挥着关键作用。

[摘要]膀胱癌作为泌尿系统中常见的恶性肿瘤,具有高复发率和不良预后的特性,早期诊断和有效监测对于改善患者的生存率至关重要。膀胱癌肿瘤标志物的检测方法在疾病的早期发现、治疗效果评估以及预后分析中发挥着关键作用。本文聚焦于膀胱癌肿瘤标志物的分类与检测技术的最新研究进展,涵盖多种标志物,探讨DNA电化学传感器、电化学免疫传感器(包括免标记电化学免疫传感器与三明治电化学免疫传感器)及其他检测方法(如荧光原位杂交技术和酶联免疫吸附测定法)。这些方法因其高灵敏度、操作简便、无创性及低成本等优势,已经成为膀胱癌管理中不可或缺的工具。本文旨在为膀胱癌的诊断、治疗及预后提供更有效的策略。

[关键词]膀胱癌;肿瘤标志物;检测方法

膀胱癌是全球常见的泌尿系统恶性肿瘤,由于其复发率高和预后不佳,对患者的生活质量和生存期造成显著不良影响。早期诊断和有效的监测对于提高膀胱癌患者的治疗效果和生存率具有至关重要的作用。随着分子生物学和生物技术的飞速发展,膀胱癌肿瘤标志物的检测作为一种有力的工具,为膀胱癌的早期诊断、治疗选择、疗效监测以及预后评估提供了新的可能性。膀胱癌肿瘤标志物包括多种蛋白质、核酸、循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cells,CTCs)等,其表达在膀胱癌的发生,发展过程中改变,可以作为疾病的生物指标。为准确检测这些标志物,开发了DNA电化学传感器、电化学免疫传感器、荧光原位杂交技术(Fluorescence in Situ Hybridization,FISH)和酶联免疫吸附测定法(Enzyme-linked Immunosorbent Assay,ELISA)等检测技术。这些技术各有优势,为膀胱癌的诊断与管理提供了多样化的选择。

1膀胱癌肿瘤标志物的分类

1.1基于蛋白质的标志物

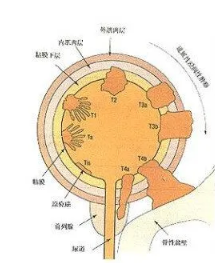

膀胱肿瘤抗原(Bladder Tumor Antigen,BTA)测试依赖于检测尿液中的特定蛋白质,这些蛋白质由膀胱肿瘤细胞破裂所释放。相较于传统的尿细胞学检测,BTA测试具有更高的灵敏度,但在特异性方面可能受到泌尿系感染等因素的影响。薛玉泉等[1]的研究显示,通过受试者操作特征曲线分析,确定了BTA检测的最佳截断值为91.74 ng/mL。相比于尿液细胞学检测,BTA的曲线下面积更高,这一发现强调了BTA测试在膀胱癌筛查中具有较高的灵敏度和特异度。核基质蛋白22(Nuclear Matrix Protein-22,NMP22)是细胞核骨架的组成成分,其在膀胱癌患者的尿液中通常呈现高表达。NMP22作为核分裂复合体中的关键成分,属于核分裂装置的一部分,对纺锤体形成、核架构构建、DNA复制、RNA合成、激素吸附以及基因表达调控等生命活动至关重要。在健康人的尿液中,NMP22的浓度通常非常低;但当细胞发生恶性变化时,由于有丝分裂末期遗传物质的极度异常,NMP22的水平会显著上升。并且膀胱肿瘤细胞的坏死、脱落,以及由炎症和再生引起的变化,也会导致尿中NMP22碎片的含量升高。王月妹等[2]的研究指出,尿NMP22的灵敏度高,是一种理想的膀胱移行细胞癌早期诊断指标。

1.2基于核酸的标志物

成纤维细胞生长因子受体3(Fibroblast Growth Factor Receptor 3,FGFR3)是一种酪氨酸激酶受体,其突变在非肌层侵袭性膀胱癌中非常常见,可以作为预后的重要指标。FGFR3的异常表达与膀胱癌的发生发展密切相关,或许成为治疗靶点[3]。一项研究发现,FGFR3基因位点在膀胱癌中有很高的突变率,表明FGFR3突变与膀胱癌的非肌侵袭性增长模式密切相关,可以作为早期诊断的有力指标[4]。尿液中微RNA的模式也被证实能够区分膀胱癌患者和健康个体。邓益森等[5]的研究显示,在膀胱癌患者中,尿液外泌体内的miRNA表达模式出现了明显的变化;特别是miR-486-5p、miR-199a-5p、miR-7704和miR-184等微RNA,其在膀胱癌的形成和进展中扮演关键角色,激活如趋化因子信号通路、PI3K-Akt信号通路、MAPK信号通路以及RAS信号

通路等多个信号传导路径。长非编码RNA(Long Non-coding RNA,lncRNA)是指长度超出200个核苷酸而不编码蛋白的RNA分子,在调控细胞增殖、分化和蛋白质修饰等多个生物过程中起着关键作用。Ding ZS等[6]的研究表明,lncRNA在恶性肿瘤的发展过程中,包括增殖、转移和细胞死亡等关键生物学活动中,扮演着调控角色。某些特定的ln⁃cRNA(如H19)的表达失衡还能通过不同的机制影响癌症的生物行为,这使得H19被视为癌症诊断的生物标志物和未来治疗的潜在目标[7]。循环游离DNA(Circulating Free DNA,cfDNA)是指血液中的胞外DNA,这类DNA分子不仅存在于健康个体的血液中,也可在癌症及其他疾病状态下的患者血液中检出。其中,循环肿瘤DNA是cfDNA中的一部分,特指来源于肿瘤细胞的、携带肿瘤特有遗传标记的DNA片段。Birkenkamp-Demtröder K等[8]的研究显示,通过分析血液中的自由循环DNA,可以检测到肿瘤特异性的遗传变异,这为实现膀胱癌的早期检测、治疗效果评估和复发监测提供了新的策略。

1.3循环肿瘤细胞(CTCs)

CTCs是从原发性或转移性肿瘤脱落进入血液循环的肿瘤细胞。这一过程是肿瘤通过血液传播转移的基本机制,也构成了肿瘤转移发生的关键前置条件之一;CTCs通过提供一个非侵入性的“液体活检”手段,能够反映肿瘤的遗传特性和实时动态变化。科技进步使得CTCs的分离和检测变得更加精确和敏感。例如,基于微流控技术的CTC捕获系统已被开发,以提高CTCs的检出率和纯度[9]。与CTCs相关的分子标志物,如EpCAM和CK20,被用来增强对特定膀胱癌细胞的识别能力[10-11]。

2膀胱癌肿瘤标志物检测技术

2.1 DNA电化学传感器

DNA电化学传感器是通过将生物识别元素与电化学信号转换相结合,为检测特定的核酸序列提供了一个高灵敏度和高特异性的平台。通过利用特定的寡核苷酸探针与目标DNA序列之间的互补结合,这些传感器可以特异性地检测膀胱癌相关的基因突变或表达变化。将纳米材料如金纳米颗粒、碳纳米管或石墨烯等引入到DNA电化学传感器中,可显著提高传感器的电化学活性和稳定性,进而提升检测灵敏度。Peng H等[12]设计的基于石墨烯-金纳米颗粒复合材料的DNA电化学传感器,成功检测

了膀胱癌中的微小RNA标志物,显示出了优异的分析性能和良好的选择性。Chen J等[13]通过将血红素封装进金属有机骨架与铂纳米颗粒制得血红素-MOFs/PtNPs复合体,使用其进行电信号的增强。这类复合纳米材料因其出色的过氧化氢催化作用与导电性能而被选用。

2.2电化学免疫传感器

2.2.1免标记电化学免疫传感器

免标记电化学免疫传感器设计不依赖于任何标记物,从而简化了检测流程并减少成本。最近的研究成果表明,免标记电化学免疫传感器在膀胱癌标志物的检测中展现了显著的潜力。例如,Ebrar D等[14]开发了一种基于免标记策略的电化学免疫传感器,用于检测膀胱癌相关蛋白NMP22。通过采用特制的电极和高选择性的抗体,该传感器实现对NMP22的高灵敏度检测,检出限达到皮克级别。该研究证明免标记电化学免疫传感器在提供快速、准确膀胱癌诊断方面的有效性。Li SY等[15]利用钴基金属有机框架作为基底,并在其表面覆盖了铜金纳米线,成功合成了菊花形状的纳米复合材质。这种复合材质被应用于对玻璃碳电极的改性上,赋予其卓越的催化能力。依托于纳米复合材质的催化特性,开发了一种用于NMP22检测的免标记电化学免疫传感器,该传感器具有0.1 pg/mL~1.0 ng/mL的检测线性范围和33 fg/mL的检出限。荣胜忠等[16]采纳了还原氧化石墨烯-四乙基戊胺固定金掺杂的ZIF8金属有机框架材料制成的复合膜,以此来改良丝网印刷电极。通过在电极表面固定NMP22抗体并使用牛血清白蛋白进行封闭,构建了另一种免标记电化学免疫传感器以检测NMP22,展现了0.01~1 000.00 ng/mL的广泛检测线性范围和3.33 pg/mL的低检出限,在最优检测条件下获得优异性能。

2.2.2三明治电化学免疫传感器

三明治电化学免疫传感器是利用两种抗体对目标抗原进行“三明治”式夹持,进而产生可测量的电化学信号。该技术的核心在于首先利用捕获抗体固定于电极表面,随后待测抗原与其结合,最后添加标记有电活性物质的检测抗体形成稳定的三元复合物[17]。Hosna E等[18]开发了一种针对癌胚抗原(Carcinoembryonic Anti⁃gen,CEA)的基于Pd纳米立方体功能化MoO2纳米球的三明治型电化学免疫传感器。通过将捕获抗体固定在改性电极表面,并使用金纳米颗粒标记的

检测抗体,实现了对CEA的高灵敏度和高特异性检测。Wu D等[19]的研究采用氨基功能化的硅铝磷酸酯分子筛作为基底,并将Pd/Co纳米粒子作为标识物,开发出了一种创新的三明治型电化学免疫传感器用于NMP22的检测。该传感器展现了从0.001~20.000 ng/mL的广泛线性检测范围和0.33 pg/mL的极低检出限。

3膀胱癌肿瘤标志物检测方法

3.1荧光原位杂交(FISH)

FISH是基于核酸碱基配对的互补性原理,通过荧光标记的核酸探针直接或间接地结合至目标DNA或RNA序列,使其能够在组织切片、细胞制片或染色体制片上识别并分析细胞核中染色质的数量与结构变化。Riesz P等[20]利用FISH技术分析了膀胱癌患者及无癌或良性疾病患者尿液样本中尿路上皮细胞的基因突变,通过荧光探针靶向第3、7、17号染色体和9p21位点的特定区域,FISH的特异性和灵敏度分别达到100%和87%。

3.2酶联免疫吸附测定法(ELISA)

ELISA技术基于特定抗原固定于固相载体,随后引入与酶联合的抗体的原理,通过添加能够引发显色反应的酶底物,这种方法能够定量分析抗原与抗体的结合情况。Survivin作为一个关键的细胞分裂调控因子和细胞凋亡抑制剂,不仅支持肿瘤细胞增殖,还能促进血管新生,增加肿瘤侵袭性,因此被认为是膀胱癌的潜在新标志物。Li X等[21]开发检测Survivin的ELISA方法,具有0.0 625 ng/mL的检出限,并确定了0.09 ng/mL为最佳分界值,其诊断膀胱癌的灵敏度和特异度分别达到70.6%和89.2%。

综上所述,膀胱癌肿瘤标志物的检测方法在早期诊断、治疗效果评估及预后分析中具有重要作用。当前的主要检测技术包括DNA电化学传感器、电化学免疫传感器、FISH、和ELISA等,这些方法因其高灵敏度和低成本等优点而成为膀胱癌管理的关键工具。尽管如此,这些技术各有局限,如成本、特异性和操作复杂性等问题。因此,未来的研究可以探索结合多种检测技术的方法,以提高膀胱癌诊断的准确性和效率。此外,发展新型生物标志物和提升现有技术的灵敏度和特异性,将进一步促进膀胱癌的早期检测和精准治疗。

[参考文献]

[1]薛玉泉,王振龙,张亚平,等.尿膀胱肿瘤抗原在膀胱癌诊断中的临床价值及相关性分析[J].癌症进展,2019,17(1):45-48.

[2]王月妹,李磊.尿核基质蛋白22和非典型细胞参数在膀胱癌诊断中的临床价值[J].检验医学,2023,38(8):738-741.

[3]黄玉清,张良,周海滨,等.成纤维细胞生长因子受体3的表达预测膀胱癌预后[J].吉林医学,2022,43(6):1479-1480.

[4]李梦雨,富宏然,徐明鑫,等.FGFR3基因突变在膀胱癌中的诊断价值[J].牡丹江医学院学报,2021,42(4):35-39.

[5]邓益森,何宇辉,应文伟,等.膀胱癌患者尿液外泌体中miRNA差异表达谱及其生物信息学分析[J].现代肿瘤医学,2021,29(3):446-450.

[6]Ding ZS,Ying WW,He YH,et al.lncRNA-UCAl inthe diagnosis of bladder cancer:a meta-analysis[J].Medicine,2021,100(11):e24805.

[7]Alipoor B,Parvar SN,Sabati Z,et al.An updatedreview of the H19 IncRNA in human cancer:Molecular mecha-nism and diagnostic and therapeutic importance[J].Mol BiolRep,2020,47(8):6357-6374.

[8]Birkenkamp-Demtröder K,Nordentoft I,Christensen E,et al.Genomic alterations in liquid biopsies from pa⁃tients with bladder cancer[J].Eur Urol,2016,70(1):75-82.

[9]Jin D,Qian L,Xia J,et al.In vivo detection demon⁃strates circulating tumor cell reduction instead of base⁃line number has prognostic value in bladder cancer pa⁃tients receiving neoadjuvant chemotherapy[J].Cellular on⁃cology(Dordrecht),2023,46(3):793-797.

[10]王磊,李洋,于汝通.P63、CK20在非肌层浸润性膀胱癌中的表达及意义[J].中国医刊,2023,58(7):722-725.

[11]陈智慧,邓有强,罗惠兰,等.膀胱癌中增殖基因的表达及其与ILP-2和EpCAM的相关性[J].海南医学院学报,2018,24(14):1379-1382.

[12]Peng H,Hu Y,Liu P,et al.Label-free electrochemical DNA biosensor for rapid detection of mutidrug resis⁃tance gene based on Au nanoparticles/toluidine blue–graphene oxide nanocomposites[J].Sensors&Actuators B Chemical,2015,207(14):207,269-276.

[13]Chen J,Yu C,Zhao YL,et al.A novel non-invasive de⁃tection method for the FGFR3 gene mutation in mater⁃nal plasma for a fetal achondroplasia diagnosis based on signal amplification by hemin-MOFs/PtNPs[J].Bio⁃sens Bioelectron,2017,91:892-899.

[14]Ebrar D,Selen U,Ozge G,et al.Ultrasensitive electro⁃chemical detection of carcinoembryonic antigen with a label⁃free immunosensor using gold nanoparticle⁃decorated poly(pyrrole⁃co⁃3,4⁃ethylenedioxythiophene)[J].ChemElectroChem,2022,9(15):587-594.

[15]Li SY,Yue S,Yu C,et al.A label-free immunosensor for the detection of nuclear matrix protein-22 based on a chrysanthemum-like Co-MOFs/CuAu NWs nanocom⁃posite[J].Analyst,2019,144(2):649-655.

[16]荣胜忠,邹立娜,张泽,等.检测核基质蛋白22的电化学免疫传感器的构建[J].中华检验医学杂志,2019,42(10):841-847.

[17]Li J,Yang H,Cai R,et al.Ultrahighly sensitive sandwich-type electrochemical immunosensor for selec⁃tive detection of tumor biomarkers[J].ACS applied mate⁃rials interfaces,2022,14(39):781-788.

[18]Hosna E,Meysam S.A sandwich-type electrochemical immunosensor using antibody-conjugated pt-doped cdte qds as enzyme-free labels for sensitive her2 detec⁃tion based on a magnetic framework[J].Frontiers in chemistry,2022,10:881960.

[19]Wu D,Wang YG,Zhang Y,et al.Sensitive electro⁃chemical immunosensor for detection ofnuclear matrix protein22 based on NH2-SAPO-34 supported Pd/Co nanoparticles[J].Sci Rep,2016,6:24551.

[20]Riesz P,Lotz G,Páska C,et al.Detection of bladder cancer from the urine using fluorescence in situ hybrid⁃ization technique[J].Pathol Oncol Res,2017,13(3):187-194.

[21]Li X,Wang Y,Xu J,et al.Sandwich ELISA for de⁃tectingurinary survivin in bladder cancer[J].Chin J Can⁃cer Res,2013,25(4):375-381.