白内障合并翼状胬肉联合手术患者术后角膜参数及泪膜稳定性的变化及临床意义的研究论文

2024-10-22 14:43:35 来源: 作者:dingchenxi

摘要:目的:探讨白内障合并翼状胬肉联合手术患者术后角膜参数及泪膜稳定性的变化及临床意义。结论:在白内障合并翼状胬肉临床治疗环节中采取联合手术方式可最大化提升患者视力、泪膜平稳度,对于翼状胬肉切除手术治疗干预后联合采取对侧眼角膜屈光力观察、计算人工晶状体度数,等待角膜屈光力处于稳定状态后,再联合开展白内障超声乳化手术治疗,可优化预后。

摘要:目的:探讨白内障合并翼状胬肉联合手术患者术后角膜参数及泪膜稳定性的变化及临床意义。方法:选取2022年1—12月平南县爱尔眼科医院收治的300例白内障合并翼状胬肉患者,回顾性分析研究其临床诊疗资料,分为对照组与观察组,每组150例。对照组实施分期手术,观察组实施联合手术,对照分析两组视力恢复情况、角膜Pentacam参数、角膜散光度、角膜曲率以及泪膜稳定性变化情况,对人工晶状体(IOL)度数差异进行计算。结果:观察组术后裸眼视力、最佳矫正视力均高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。角膜前表面散光、角膜前后表面散光轴位、表面变异系数、前房角以及角膜散光均低于对照组;角膜屈光度均值、角膜前表面屈光度均值、角膜曲率均高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。与对照组(分期手术)相比,观察组(联合手术)术后角膜荧光素染色评分更低,组间差异有统计学意义。观察组人工晶状体度数高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),人工晶状体度数偏差范围在-5.6D~+3.5D。结论:在白内障合并翼状胬肉临床治疗环节中采取联合手术方式可最大化提升患者视力、泪膜平稳度,对于翼状胬肉切除手术治疗干预后联合采取对侧眼角膜屈光力观察、计算人工晶状体度数,等待角膜屈光力处于稳定状态后,再联合开展白内障超声乳化手术治疗,可优化预后。

关键词:白内障;翼状胬肉;术后角膜参数;泪膜稳定性

0引言

翼状胬肉作为一种发生率较高的眼表疾病,临床对其发病机制还不太确定,但是有研究表明其发病原因和外在环境、紫外线刺激等影响因素存在紧密联系[1]。白内障属于临床较为常见、多发的晶状体混浊性疾病之一,是造成病患视力下降或者失明的主要原因之一,通常和翼状胬肉同时出现,会加快疾病进展速度,所以采取科学有效的疗法对于提高临床疗效、改善预后十分重要[2]。针对白内障合并翼状胬肉疾病一般采取联合手术治疗方案,即优先实施翼状胬肉切除治疗手术,等待角膜屈光保持在一种较为平稳趋势后,联合实施白内障手术治疗干预。然而患者通常希望进行一次手术便可取得理想疗效。但是研究表明[3]:翼状胬肉可能会造成一系列不良情况(如散光、角膜屈光力降低),对角膜整体屈光情况带来一定程度的不良影响;在对翼状胬肉进行完全切除后仍旧可保存一定程度的散光,造成白内障术前人工晶状体度数计算分析难度明显增加,不利于改善预后效果。鉴于此,本文通过回顾性分析白内障合并翼状胬肉患者临床治疗环节中应用联合手术方式,探索分析术后角膜参数、泪膜稳定性变化状况以及临床干预意义,旨在为临床诊疗方案的选择提供一定借鉴,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2022年1月—2022年12月平南县爱尔眼科医院收治的300例白内障合并翼状胬肉患者,回顾性分析研究其临床诊疗资料,分为对照组与观察组,每组150例,150眼。对照组:男76例,女74例;年龄为51~76岁,均值(68.35±6.64岁);眼轴长度22~29mm,均值(26.76±1.32mm)。观察组:男78例,女72例;年龄为50~79岁,均值(68.46±6.59岁);眼轴长度23~28mm,均值(26.43±1.46mm)。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入指标:①经常规检查、眼科诊断是白内障,同时有翼状胬肉(触发性);②单眼患病,且左右眼净屈光力象差距超过0.5D(含0.5D);③伴随存在比较明显的眼部刺激征象反应;④视力功能异常;⑤临床资料无任何缺损;⑥手术耐受程度良好。排除指标:①非单眼患病者;②眼部接受手术治疗;③伴随存在其他眼部疾病(如青光眼等)者;④对手术存在过敏反应或者禁忌证者;⑤临床治疗依从性、配合度较差者。

1.2方法

观察组采取联合手术,即翼状胬肉切除+白内障超声乳化+人工晶状体植入+角膜缘干细胞移植。术前(3d)运用左氧氟沙星,点眼次数为1次/d。术前半小时每间隔5min使用一次复方托吡卡胺滴眼液(沈阳圣元药业有限公司,国药准字H20057919),进行3次。实施翼状胬肉手术,运用奥布卡因滴眼液(浓度:0.4%)来表面麻醉结膜囊,并对胬肉注射利多卡因(浓度:2%;剂量:0.3mL)采取局麻浸润,根据实际情况撑开眼睑,根据角膜缘周围对胬肉颈部结膜进行清除,针对胬肉颈部与巩膜两者实施钝性分离,在彻底分离胬肉颈部结膜组织后,使用钳子牢牢夹住头部,将其从角膜下方有效撕下,待到胬肉组织全部剥离后进行切除。依次在2∶00位、5∶00位以及10∶00位进行手术穿刺,在10∶00位至11∶00位建立一个透明角膜切口(2.4mm),持续环形撕囊(5mm),平衡盐溶液(石家庄四药有限公司,国药准字H20183074)逐一分离囊膜、皮质、核水。超声乳化晶状体核,使用注吸皮质把黏弹剂输注到前房内、囊袋内,放置人工晶状体,对黏弹剂实施有效吸附,缩瞳(大约为3~4mm),角膜手术切口注水,保障切口处于理想的水密情况,密切检查结膜受损情况,在患眼颞下方采集球结膜合并角膜缘干细胞植片,植片各个边缘组织均分布在结膜受损区域附近(大约1mm),将其平铺置于巩膜上方,采取尼龙线(10-0)对上/下角膜缘处开展缝合、固定等持续操作。手术结束后14d根据实际情况运用左氧氟沙星滴眼液(点眼频率为4次/d),手术14d后氟米龙滴眼液(滴眼频率为4次/d),手术28d后滴眼频率调整为2次/d,持续用药时间为28d,282d停止用药。随访时间为半年。

对照组实施翼状胬肉切术联合干细胞移植术,与观察组一致,术后30d再实施白内障囊外摘除与人工晶状体植入手术,在分离结膜瓣过程中如果上方角膜缘处存在瘢痕粘连,可能会增加出血的风险;术后实施药物抗感染治疗。

1.3评判标准

(1)术后视力水平提高情况:术后半年测量病患裸眼视力(uncorrected visual acuity,UCVA)、矫正视力的最佳值(best corrected visual acuity,BCVA)干预效果,在结果基础上取得分辨对数视力最小值(logarithm of the minimum angle of resolution,LogMAR),并加以分析。

(2)角膜参数改善效果评估:在术后3个月分别检测角膜地形、前房角(anteriorchamberangle,ACA),包含角膜前表面屈光度/角膜后屈光度的均值、角膜前/后散光核轴位(表面)、表面变异系数(ISV)。手术结束后(时间:半年)采取角膜曲率对角膜散光/曲率进行检查。

(3)泪膜稳定性评定:手术治疗结束后(时间:3个月)研究泪膜稳定性动态化发展趋势。①基础泪液分泌研究(Schirmer I test,SIt):于下眼睑部位放置滤纸,实时关注滤纸浸润长度(泪液),按照长度大小对应评定,正常:10~15mm/5min,异常:未达到10mm/5min(不含10mm/5min)。②泪膜破裂时间(tear break-up time,BUT):无菌荧光条对做最终1次突然瞬目后睁眼-角膜形成黑斑所消耗的时间正常:15~30s;<10s反应合并眼干燥症临床症状或者泪膜功能存在异常情况。③角膜荧光素染色评分(fluorescent,FL):于结膜囊部位放置荧光素钠,在裂隙灯(钴蓝光)指导下动态关注角膜荧光素染色状况,分数在0~3分,0分,无任何染色情况;1分,染色点数<5个;2分,染色点数>5个;3分,染色点数>5个,并且呈丝状或者块状。

(4)人工晶状体度数偏差评估:结合术眼眼轴长度采取对应的人工晶状体。

计算方式:眼轴屈光度(22mm~24mm),运用SRK-Ⅱ方式;眼轴超过24mm,SRK-T计算法,眼轴不足22m,Hoffer-Q计算法,运用对侧眼角膜屈光度均值计算工作评估人工晶状体度数,为了有效避免术后发生远视情况,为此在计算人工晶状体度数基础上提高0.5D(视为具体植入人工晶状体度数)。人工晶状体度数偏差值=术眼屈光力传统计算获取的人工晶状体度数—具体植入使用对侧眼角膜屈光力计算获取的人工晶状体度数。

1.4统计学方法

采用SPSS 25.0软件进行统计分析。计量资料采用t检验,以(x—±s)表示;计数资料采用χ2检验,以[n(%)]表示。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1术后视力水平改善情况

与对照组相比,观察组病患UCVA、BCVA[0.4(0.4,0.6)vs.0.8(0.8,0.9)]改善效果良好,具备统计学差异(Z=12.364、8.325,P<0.05)。

2.2角膜参数改善效果评估

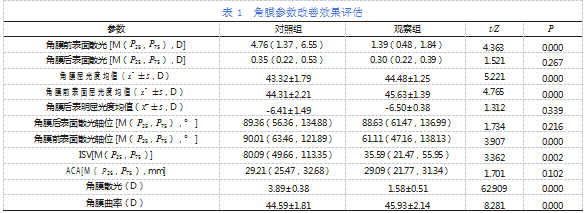

观察组角膜前表面散光、角膜前后表面散光轴位、ISV、ACA以及角膜散光均低于对照组;角膜屈光度均值、角膜前表面屈光度均值、角膜曲率均高于对照组(P<0.05),见表1。

2.3泪膜稳定性评估

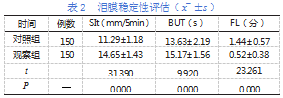

观察组术后SIt、BUT均高于对照组,且FL评分低于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.4人工晶状体度数偏差评估

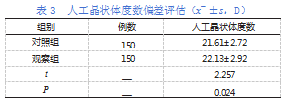

观察组人工晶状体度数高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),人工晶状体度数偏差范围在-5.6D至+3.5D之间,见表3。

3讨论

白内障合并翼状胬肉作为临床眼科发生率较高的一种疾病,通常采取分期手术治疗方法,然而分期手术治疗方法倘若率先开展白内障术,在具体操作环节中翼状胬肉可能会对操作视野带来一定程度的遮挡,同时术后炎性反应会对胬肉症状带来刺激影响,进而延误翼状胬肉后续治疗的黄金时间,不利于术后视力的顺利恢复[4]。如果有效开展翼状胬肉方式实施治疗干预,白内障病情的持续加重可能会造成青光眼的发生风险,视力水平明显下降。白内障同时存在翼状胬肉患者通常会因为自身年龄大小、分期手术时间较久等诸多因素的影响,在就诊过程中希望采取联合手术疗法,旨在防止二次手术造成的疼痛感、激素类药物使用时间较久等风险情况的发生。

临床治疗白内障合并翼状胬肉手术治疗方式是率先开展翼状胬肉切除术,在此基础上联合实施白内障超声乳化、人工晶状体植入术治疗,随后开展角膜缘干细胞移植手术治疗,此种联合治疗方案能够完全处理好翼状胬肉、白内障等疾病问题,临床认可度与接受度较高。本研究结果显示:观察组术后UCVA、BCVA均明显优于对照组。可见,联合手术能够加快病患术后视力的恢复速度。观察组术后角膜前表面屈光度均值角膜屈光度均值均高于对照组,且角膜前表面散光、ISV均低于对照组。可见,联合手术能够改善病患散光状况。究其原因,翼状胬肉切除术在完全切除翼状胬肉后,能够降低、缓解胬肉对角膜牵拉影响,降低角膜表面组织不规则性,改善角膜散光情况。有研究表示[5],联合手术改善角膜前表面屈光情况,且不会对角膜后表面屈光情况带来不良影响,与本研究相似。人工晶状体度数偏差介于-5.6D~+3.5D区间之间,差异明显,说明对侧眼角膜屈光对人工晶状体植入度数进行计算,价值较高。此外,与术前相比,术后泪膜平稳性较高,说明手术联合方案可调整与优化泪膜的平衡性。

综上所述,在白内障合并翼状胬肉临床治疗环节中实施联合手术方式,能最大限度加速患者术后视力的康复,提升泪膜的平稳度但是由于治疗环节中可能会发生角膜散光等不良状况,在翼状胬肉切除手术治疗后根据对侧眼角膜屈光力对人工晶状体度数进行综合性评定,等待角膜屈光度渐渐保持在一种相对平稳趋势后联合采取白内障超声乳化手术加以治疗与干预,可优化预后。本研究不足:院外随访干预时间较短,术后康复状况实施跟踪式调查,后续需适当增加随访时间,评估术后复发率,对联合手术优缺点进行深度研究,为手术方案的选择给予一定参考依据。

参考文献

[1]唐敏,岳丽菁,连晓丽,等.颞上方角膜缘干细胞移植术联合改良翼状胬肉切除术的疗效及对患者泪膜稳定性、睡眠质量的影响[J].世界睡眠医学杂志,2021,8(4):573-575.

[2]宋蕾.飞秒激光辅助超声乳化人工晶体植入术对白内障合并角膜散光患者散光程度、眼压及泪膜功能的影响[J].中国激光医学杂志,2021,30(2):71-76.

[3]黄德晗,唐双军,李孝慈,等.高度近视合并白内障患者术前术后角膜散光与视力恢复的关系[J].河北医学,2021,27(3):425-429.

[4]廖芙蓉,杨磊.高度近视合并白内障患者术后角膜曲率变化与视力恢复的关系分析[J].川北医学院学报,2022,37(11):1392-1395.

[5]杨雨昆,文林,康黔,等.伴有糖尿病的ARC患者超声乳化术后角膜内皮细胞及眼表的变化[J].国际眼科杂志,2021,21(5):872-875.