自拟退黄颗粒治疗湿热郁蒸型新生儿高胆红素血症的临床效果*论文

2024-09-26 16:40:55 来源: 作者:liziwei

摘要:目的:探究自拟退黄颗粒治疗湿热郁蒸型新生儿高胆红素血症的临床效果。方法:选取2020年1月—2023年8月宁德市中医院收治的80例湿热郁蒸型高胆红素血症新生儿作为研究对象。根据随机数表法将其分为对照组及试验组,各40例。对照组给予常规治疗,试验组给予自拟退黄颗粒。比较两组临床疗效,治疗前后中医症候积分,治疗前、治疗3 d后、治疗5 d后的经皮胆红素值,黄疸消退时间及不良反应。结果:试验组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,两组皮肤黄染、巩膜黄染、小便颜色、大便次数、奶量、烦

【摘要】目的:探究自拟退黄颗粒治疗湿热郁蒸型新生儿高胆红素血症的临床效果。方法:选取2020年1月—2023年8月宁德市中医院收治的80例湿热郁蒸型高胆红素血症新生儿作为研究对象。根据随机数表法将其分为对照组及试验组,各40例。对照组给予常规治疗,试验组给予自拟退黄颗粒。比较两组临床疗效,治疗前后中医症候积分,治疗前、治疗3 d后、治疗5 d后的经皮胆红素值,黄疸消退时间及不良反应。结果:试验组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,两组皮肤黄染、巩膜黄染、小便颜色、大便次数、奶量、烦躁评分均降低,试验组皮肤黄染、巩膜黄染、小便颜色、大便次数、奶量、烦躁评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗3 d、5 d后,两组经皮胆红素值均下降,试验组经皮胆红素值均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。试验组黄疸消除时间短于对照组,差异有统计学意义(t=6.438,P<0.001)。两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:采用自拟退黄颗粒治疗新生儿高胆红素血症可提升疗效,降低中医症候积分、经皮胆红素水平并缩短黄疸消退时间,且不增加不良反应发生情况。

【关键词】新生儿高胆红素血症湿热郁蒸型退黄颗粒疗效

相关数据显示,黄疸在早产儿与足月儿中的发生率分别约80%、60%,由于新生儿特殊生理代谢特点及受某些病理性因素影响,部分新生儿可致高胆红素血症。由于胎儿出生后破坏红细胞较多,胆红素未被肝脏及时清除,肝肠循环增加,进而增加高胆红素血症发生风险,若未得到及时治疗,将导致胆红素脑病的发生,造成不可逆的脑损伤甚至死亡。中医治疗技术具有不良反应少、有效、安全性高等优势,在中医学中新生儿高胆红素血症属“胎黄”范畴,主要特征为新生儿皮肤、巩膜、尿液等发黄,肝胆、脾胃为病变脏腑,病机为胎禀湿蕴。近年来,中医药在治疗新生儿高胆红素血症方面的独特优势不断显现,本科现结合治疗新生儿高胆红素血症的临床经验与本地区特点,在张仲景茵陈蒿汤的基础上制成“自拟退黄颗粒”。为使患儿获得更加安全有效的治疗,本研究将自拟退黄颗粒应用于湿热郁蒸型新生儿高胆红素血症,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2020年1月—2023年8月宁德市中医院收治的80例湿热郁蒸型高胆红素血症新生儿作为研究对象。诊断标准:(1)中医参照《中医儿科学》《中医儿科临床诊断指南·胎黄(修订)》中湿热郁蒸型的诊断标准,①主症:面目、周身皮肤黄染,黄色鲜明,状如橘色,小便色黄;②次症:大便秘结、烦躁哭闹、不欲吮吸或伴有发热;③指纹:指纹紫滞;④舌象:舌红,苔黄腻,符合主症、次症一项及以上并结合舌象与指纹即可确诊。(2)西医符合《诸福棠实用儿科学》中的诊断标准。纳入标准:符合中西医诊断标准。排除标准:(1)生理性黄疸;(2)严重感染;(3)对治疗所用药物过敏或不耐受;(4)需换血治疗;(5)需行外科手术;(6)合并有心、肝、肾、中枢神经系统等疾病;(7)临床资料不全。脱落或剔除标准:(1)治疗期间需采用其他药物对不良反应及并发症进行治疗;(2)中途退出。根据随机数表法将其分为对照组及试验组,各40例。对照组男22例,女18例;日龄:2~16 d,平均日龄(8.53±1.41)d;体重:2.2~3.6 kg,平均体重(2.86±0.38)kg。试验组男20例,女20例;日龄:2~15 d,平均日龄(8.31±1.47)d;体重:2.0~3.8 kg,平均体重(2.73±0.42)kg。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准,患儿监护人知情同意本研究。

1.2方法

对照组给予常规治疗。包括(1)光疗:光疗前将患儿眼部覆盖遮光眼罩,会阴部采用尿布进行遮挡。采用新生儿蓝光治疗箱(郑州迪生仪器仪表有限公司)间断蓝光照射,8~12 h/次,每次治疗间隔12 h,光疗过程中及时为患儿补充水分,密切监测体温及胆红素值变化,患儿体温控制36~37℃。(2)必要时给予口服布拉氏酵母菌散[BIOCODEX(法国),国药准字SJ20150051,规格:0.25 g/袋]0.25 g/次,1次/d。(3)常规补液及新生儿护理。

试验组给予自拟退黄颗粒。内服,具体处方包括:茵陈5 g,栀子、黄柏、车前子、郁金、泽泻、黄芩、通草、苍术各3 g,滑石8 g,温水冲服,分早晚两次服用。治疗期间继续母乳喂养。所有单一中药颗粒剂均由广东一方制药有限公司提供。

两组疗程均为5 d。

1.3观察指标及评价标准

(1)临床疗效:比较两组临床疗效。根据临床症状及体征、中医症候积分、胆红素水平对两组疗效进行评价,临床症状及体征消失、中医症候积分减少超过90%、胆红素水平正常即为治愈;临床症状及体征显著改善、中医症候积分减少超过70%、胆红素水平趋于正常水平即为显效;临床症状及体征好转、中医症候积分减少超过30%、胆红素水平下降即为有效;未达治愈、显效、有效标准即为无效。总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。中医症候积分减少率=(治疗前中医症候积分-治疗后中医症候积分)/治疗前中医症候积分×100%。(2)中医症候积分:比较两组治疗前后中医症候积分。主症包括皮肤黄染(无、淡黄、姜黄、金黄)、巩膜黄染(无、淡黄、姜黄、金黄)、小便颜色(正常、轻度加深、黄赤色、浓茶色),依次对应0分、2分、4分、6分;次症包括大便次数(正常、1次/d、2~3 d 1次,4 d及以上1次)、奶量(正常、较常量减少1/4、较常量减少1/3、较常量减少1/2)、烦躁(无、偶有烦躁喜哭、常有无故哭闹、经常烦躁哭闹),依次对应0分、1分、2分、3分,分数越高症状越严重。(3)经皮胆红素值:比较两组经皮胆红素值。采用经皮黄疸仪对两组治疗前、治疗3 d后、治疗5 d后的经皮胆红素值进行检测,于前额、胸口、眼角三处进行检测,取最高值进行记录。(4)黄疸消退时间:记录两组黄疸消退时间。(5)不良反应:比较两组治疗期间不良反应,包括发热、腹泻、皮疹。

1.4统计学处理

本研究数据采用SPSS 28.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(x-±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验或Fisher确切概率法,检验水准α=0.05,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

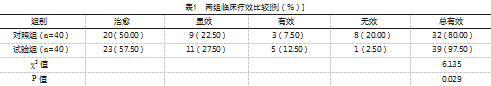

2.1两组临床疗效比较

试验组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

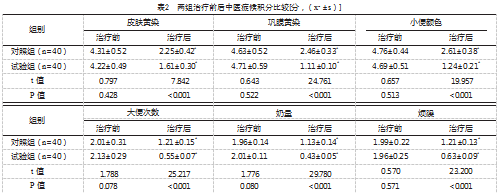

2.2两组治疗前后中医症候积分比较

治疗后,两组皮肤黄染、巩膜黄染、小便颜色、大便次数、奶量、烦躁评分均降低,试验组皮肤黄染、巩膜黄染、小便颜色、大便次数、奶量、烦躁评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3两组不同时间点经皮胆红素值比较

治疗3 d、5 d后,两组经皮胆红素值均下降,试验组经皮胆红素值均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4两组黄疸消退时间比较

试验组黄疸消退时间为(4.41±1.33)d,对照组黄疸消退时间为(6.52±1.59)d;试验组黄疸消除时间短于对照组,差异有统计学意义(t=6.438,P<0.001)。

2.5两组不良反应比较

两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3讨论

新生儿高胆红素血症是由患儿血液中的胆红素水平高于正常范围引起的,早产、感染、溶血、母乳喂养延迟、寒冷、低血糖、遗传等众多因素均可对胆红素水平造成影响,人机体内的胆红素水平正常则可起到抗氧化的作用,若其水平超出一定范围则易导致胆红素沉积于各个脏器,对脏器造成不同程度的损伤。目前对于新生儿高胆红素血症的治疗最常用且最为有效方式即光疗,其作用原理为将脂溶性胆红素转变为无须经过肝脏处理即可排出体外的水溶性异构体,直接经胆汁及尿液排出,从而达到降低患儿体内胆红素值的效果。黄疸虽在光疗作用于皮肤浅层组织后逐渐消退,但血清非结合胆红素可能仍处于异常水平,因此有部分患儿停止照光后,黄疸逐渐复现,并且光疗易导致患儿出现皮疹、发热等不良反应且相关研究表明光疗的氧化应激反应可导致患儿DNA损伤,增加患癌风险,因此应积极探索寻求更为安全且高效的方式对患儿进行治疗。

新生儿高胆红素血症在中医属“胎黄”范畴,《幼科铁镜》中指出由于母体在孕前或孕中湿热邪毒侵体,传给胎儿因而新生儿身体发黄。湿热郁蒸型为该病常见证型,《伤寒论》中表明治疗湿热郁蒸型黄疸代表方剂即茵陈蒿汤,方中茵陈、栀子、大黄三者共同作用,具有清热利湿退黄的效果,本研究在此基础上自拟退黄颗粒对患儿进行治疗,临床应用效果突出,结果显示:两组治疗总有效率分别为80.00%、97.50%,试验组高于对照组;治疗后,试验组中医症候积分低于对照组,提示该药物改善患儿中医症候积分,提升治疗有效率,究其原因:自拟退黄颗粒由茵陈、栀子、黄芩、黄柏、车前子等多味中药组成,其中茵陈作为主药,与栀子相配伍,具有疏肝利胆、清热利湿之效;黄柏、黄芩可清热燥湿、解毒泻火,合用共奏利湿退黄之功;车前子、滑石、泽泻、通草清热利水渗湿;胎黄病变脏腑在肝胆、脾胃,以郁金为入肝经,行气解郁,利胆退黄,苍术健脾燥湿,为湿阻中焦之要药,用肝脾同调之法,退黄效果显著。因此患儿临床症状得到显著改善,疗效提升。在肠内β-葡萄糖醛酸苷酶的作用下新生儿出生后的结合胆红素向未结合胆红素转变,加上新生儿肠道内缺乏细菌,导致未结合胆红素水平进一步上升,导致黄疸迟迟不退,相关研究表明茵陈蒿汤可降低β-葡萄糖醛酸苷酶含量,诱导大鼠肝UDP-葡萄糖醛酸转移酶(UDP-glucuronosyltransferase,UDPGT)活性,促进胆红素排泄。两组经皮胆红素及黄疸消退时间比较显示两种方式均可在一定程度上降低患儿胆红素水平,但试验组低于对照组且黄疸消退时间短于对照组,表明自拟退黄颗粒效果更加显著。现代药理学研究表明,茵陈可对肝脏微循环进行改善,提升抗氧化能力,促进肝细胞代谢与再生,栀子则可通过增加胆汁中总胆红素的含量,促进胆红素排出体外。两种中药联合应用于新生儿高胆红素血症中则可显著降低患儿胆红素水平,缩短黄疸消退时间。试验组不良反应发生率低于对照组,表明自拟退黄颗粒可降低患儿不良反应发生情况,但两组结果无统计学差异,后续将对结果做进一步探究。

综上所述,自拟退黄颗粒可改善新生儿症状与提升疗效,且治疗后患儿经皮胆红素水平降低,黄疸消退时间缩短,且未增加不良反应。

参考文献

[1]HORINOUCHI T,MAEYAMA K,NAGAI M,et al.Genetic analysis of UGT1A1 polymorphisms using preserved dried umbilical cord for assessing the potential of neonatal jaundice as a risk factor for autism spectrum disorder in children[J].J Autism Dev Disord,2022,52(2):483-489.

[2]KUNIYOSHI Y,TOKUTAKE H,TAKAHASHI N,et al.Regional variation in the development of neonatal hyperbilirubinemia and relation with sunshine duration in Japan:an ecological study[J].J Matern Fetal Neonatal Med,2022,35(25):4946-4951.

[3]李梅,郑耀建,文洁珍,等.茵陈蒿汤加减外洗治疗湿热郁蒸型新生儿高胆红素血症的临床研究[J].河北中医,2019,41(3):383-385.

[4]陈凯权,马进,方开峰.茵栀黄口服液联合布拉酵母菌治疗新生儿高胆红素血症的疗效[J].世界中医药,2020,15(16):2418-2421,2425.

[5]汪受传.中医儿科学[M].北京:中国中医药出版社,2005:100-106.

[6]顾敏勇,杨燕,孙彦丽,等.中医儿科临床诊疗指南·胎黄(修订)[J].中医儿科杂志,2018,14(2):5-9.

[7]胡亚美,江载芳.诸福棠实用儿科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2002:1191-1195.

[8]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则:试行[M].北京:中国医药科技出版社,2002:121-126.

[9]李月,伍金林.新生儿高胆红素血症脑损伤机制及治疗研究进展[J].中华新生儿科杂志:中英文,2023,38(5):308-312.

[10]王向平,陈占芳.持续及间歇蓝光照射治疗新生儿高胆红素血症疗效观察[J].中国药物与临床,2021,21(11):1932-1934.

[11]林丽芳.LED光疗对高胆红素血症新生儿氧化损伤及特定DNA修复基因mRNA表达的影响[D].杭州:浙江大学,2020.

[12]唐炜,卢红艳,孙勤,等.布拉氏酵母菌联合光疗治疗新生儿高胆红素血症的疗效:前瞻性随机对照研究[J].中国当代儿科杂志,2020,22(11):1149-1153.

[13]石羽,曹娟,王红怡,等.高胆红素血症新生儿血清miR-122水平与肝功能各项指标及葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏的相关性研究[J].中西医结合肝病杂志,2022,32(1):23-27.

[14]吴先昊,邓绍勇,王小青,等.栀子果实性状,化学成分与其消炎利胆作用的关系研究[J].中草药,2021,52(23):7229-7235.