针刺疗法联合肠内营养对腹部手术后胃瘫患者血清胃肠激素及胃肠动力的影响论文

2024-09-05 11:41:23 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:目的:探讨针刺疗法联合肠内营养对腹部手术后胃瘫患者血清胃肠激素及胃肠动力的影响。方法:选择2022年6—12月浙江省人民医院毕节医院收治的88例腹部手术后胃瘫患者作为研究对象。根据随机数表法分为两组,各44例。对照组采取肠内营养干预,观察组采取针刺疗法联合肠内营养干预。比较两组的临床疗效及治疗前后的血清胃肠激素、胃肠动力、营养指标。结果:观察组临床疗效高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

【摘要】目的:探讨针刺疗法联合肠内营养对腹部手术后胃瘫患者血清胃肠激素及胃肠动力的影响。方法:选择2022年6—12月浙江省人民医院毕节医院收治的88例腹部手术后胃瘫患者作为研究对象。根据随机数表法分为两组,各44例。对照组采取肠内营养干预,观察组采取针刺疗法联合肠内营养干预。比较两组的临床疗效及治疗前后的血清胃肠激素、胃肠动力、营养指标。结果:观察组临床疗效高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组胃管拔除时间、首次进食时间、胃肠动力恢复时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗2周后,两组血清胃动素水平高于治疗前,生长抑素、胃泌素低于治疗前,且观察组血清胃动素水平高于对照组,生长抑素及胃泌素水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗2周后,两组转铁蛋白、血红蛋白、白蛋白均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:针刺疗法联合肠内营养治疗腹部手术后胃瘫患者临床效果较好,可改善患者血清胃肠激素及胃肠动力,促进患者营养状态恢复。

【关键词】腹部手术胃瘫针刺肠内营养胃肠激素胃肠动力

腹部手术后胃瘫是指在腹部手术后出现的一种并发症,是由于手术过程中或手术后引起的胃肌肉功能障碍而导致的胃消化道运动减弱或停止[1]。腹部手术可能会对胃肠道的神经和肌肉造成损伤,导致胃肠动力减退,引起胃瘫。胃瘫患者会出现胃肠功能紊乱,包括胃肠动力减退和胃肠激素水平异常,这些变化可导致消化不良、饮食摄入减少及营养吸收问题[2]。腹部手术后,胃肠激素的产生和释放可能会受到干扰,导致其水平异常,常见的胃肠激素包括胃泌素、胰高血糖素、胃动素等,这些激素对胃肠动力、胃酸分泌、胃肠道血流等起着调节作用,其异常水平可能进一步影响胃肠功能[3]。另外,胃瘫患者可能出现食欲减退、进食量减少的情况,腹部手术后的胃肠功能紊乱会影响营养物质的吸收和利用,导致营养不良和体重下降。肠内营养可以提供综合的营养物质,包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质等,这有助于满足患者的营养需求,促进伤口愈合、免疫功能恢复和肌肉代谢的正常进行[4]。针刺疗法可以通过刺激特定穴位来调节身体的生理功能,联合应用针刺疗法和肠内营养或能产生相互补充的效果[5]。本研究对针刺疗法联合肠内营养干预腹部手术后胃瘫患者的效果,为后续改善预后提供参考,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择2022年6—12月浙江省人民医院毕节医院收治的88例腹部手术后胃瘫患者,纳入标准:(1)符合《胃轻瘫临床管理指南》[6]标准;(2)确诊胃排空延迟、胃蠕动差或消失;(3)有上腹痛、呕吐、恶心等症状;(4)胃肠减压引流量连续10 d超过800 mL;(5)心肺功能正常。排除标准:(1)非腹部手术引起胃瘫;(2)胃肠道梗阻;(3)针刺部位有炎症、感染;(4)针刺不能耐受;(5)精神、认知、沟通异常。根据随机数表法分为两组,各44例。对照组男24例,女20例;年龄22~78岁,平均年龄(50.44±6.18)岁;体重指数18.3~27.7 kg/m2,平均体重指数(21.95±0.86)kg/m2;术后胃瘫出现时间4~14 d,平均术后胃瘫出现时间(7.43±0.88)d;胃瘫病程1~7 d,平均胃瘫病程(3.12±0.53)d。观察组男27例,女17例;年龄31~78岁,平均年龄(50.65±6.42)岁;体重指数18.8~27.9 kg/m2,平均体重指数(22.02±0.91)kg/m2;术后胃瘫出现时间4~13 d,平均术后胃瘫出现时间(7.29±0.90)d;胃瘫病程1~7 d,平均胃瘫病程(3.09±0.57)d。两组基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究经浙江省人民医院毕节医院医学伦理委员会批准;患者均签署知情同意书。

1.2方法

所有患者均进行对症治疗,通过药物帮助胃肠道功能恢复,使用促进胃动力的药物多潘立酮等,以及抗呕吐药物奥拉西坦等。

对照组采取肠内营养干预,根据患者的年龄、性别、身体负担、手术类型和康复进展等因素,选择适合的肠内营养配方。输入肠内营养乳剂(TP-HE)(费森尤斯卡比华瑞制药有限公司,国药准字H20056603,规格:500 mL)200 mL、浓氯化钠溶液(北京博德桑特输采血器材科技开发中心,国药准字H11022495,规格:80 mL∶7.2 g)200 mL,速度为20 mL/h,根据患者情况适当调节速度,持续2周。观察组采取针刺疗法联合肠内营养干预(与对照组一致),选择适合的针刺穴位,包括足三里、中脘、关元等;确保器具无菌,并按照规范进行消毒处理,针刺深度和角度应依据患者体质和穴位特点进行调整,在针刺过程中,确保操作轻柔、准确,进行适当的调节和按摩,以降低患者的不适感,针刺时间为15~30 min/次,1次/d,持续2周。

1.3观察指标及评价指标

(1)临床疗效:根据胃轻瘫主要症状指数量表(GCSI)评估胃瘫程度,该量表对上腹胀痛、早饱、嗳气/反酸、呕吐/恶心4个方面进行评价,“无”“非常轻微”“轻微”“中等”“严重”“非常严重”分别计0~5分,评分越高即胃瘫越重[7];根据GCSI评分结果制定疗效判定标准,疗效指数=(治疗前GCSI评分-治疗后GCSI评分)/治疗前GCSI评分×100%;疗效指数≥90%为显效;疗效指数在70%~89%为好转;疗效指数在50%~69%为有效,疗效指数<50%为无效;总有效率=(显效+好转+有效)例数/总例数×100%。(2)胃肠动力指标:记录两组胃管拔除时间、首次进食时间、胃肠动力恢复时间。(3)血清胃肠激素:进行治疗前、治疗2周后血清胃肠激素检测,采集3 mL空腹外周静脉血并离心处理,用放射免疫法测定血清胃动素、生长抑素及胃泌素水平。(4)营养指标:治疗前、治疗2周后用生化分析仪检测两组血清样本中的转铁蛋白、血红蛋白、白蛋白。

1.4统计学处理

本研究数据采用SPSS 22.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(x-±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

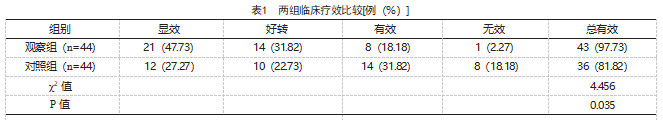

2.1两组临床疗效比较

观察组临床疗效高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

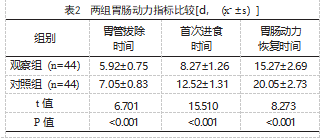

2.2两组胃肠动力指标比较

观察组胃管拔除时间、首次进食时间、胃肠动力恢复时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

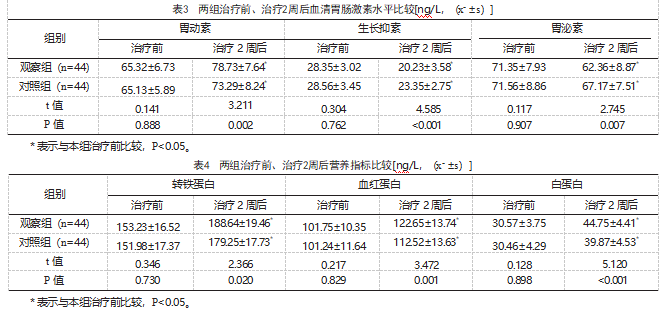

2.3两组治疗前、治疗2周后血清胃肠激素水平比较

治疗前,两组血清胃肠激素水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗2周后,两组血清胃动素水平高于治疗前,生长抑素、胃泌素低于治疗前,且观察组血清胃动素水平高于对照组,生长抑素、胃泌素水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4两组治疗前、治疗2周后营养指标比较

治疗前,两组营养指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗2周后,两组转铁蛋白、血红蛋白、白蛋白均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3讨论

腹部手术中可能会涉及与消化系统相关的神经,如迷走神经、胃十二指肠神经等,手术中的操作过程或手术创伤可导致这些神经的损伤,进而影响胃肠道的运动和功能,并引起一定的组织损伤和炎症反应,炎症因子的释放会对胃肠道的正常运动产生抑制作用,从而导致胃瘫的发生[8]。胃瘫会导致患者的胃肠道功能受损,消化能力下降,导致患者出现恶心、呕吐、食欲减退、腹胀等症状,难以消化和吸收食物,从而影响营养摄取和体重控制。由于消化能力下降,患者无法摄取足够的营养物质,长期的胃瘫会导致营养不良,引发体力衰弱、免疫力下降等健康问题[9]。同时,胃瘫给患者带来的身体不适和饮食限制会对患者的心理状态造成影响,引发焦虑、抑郁和社交障碍等问题[10]。

根据中医理论,胃瘫可归于“纳呆”“胃胀”“痞满”等范畴,腹部手术本身对腹部组织产生创伤,外伤侵袭导致气滞血瘀、气血运行不畅,影响胃肠道的蠕动和消化功能,脾胃功能的虚弱[11-12]。中医治疗腹部手术后胃瘫通常会通过促进气血运行、调整脾胃功能、清除湿寒等方法,来恢复胃肠道的正常功能[13]。肠内营养通过直接将营养物质输送到肠道,弥补了腹部手术后胃瘫患者口服摄取营养困难的问题,这种方法可以提供全面的营养支持,帮助患者满足营养需求,促进伤口愈合和身体康复,对于胃瘫患者来说,肠内营养减少了胃肠道的负担,避免了可能存在的消化和吸收问题[14]。在腹部手术后的胃瘫患者中,针刺疗法有助于促进胃肠道血液循环、改善胃肠动力、调节胃肠激素水平,从而促进胃肠功能的恢复,此外,针刺疗法可以缓解疼痛、减轻压力和改善睡眠质量,这对康复也是有益的[15]。本研究结果显示,观察组临床疗效高于对照组,观察组胃管拔除时间、首次进食时间、胃肠动力恢复时间短于对照组,观察组治疗2周后血清胃动素水高于对照组,血清生长抑素及胃泌素水平低于对照组;观察组治疗2周后转铁蛋白、血红蛋白、白蛋白高于对照组。分析原因为:通过针刺足三里、中脘、关元等特定的穴位可以促进气血的循环,缓解气滞血瘀的情况,这有助于消除胃肠道的瘀阻,改善胃肠道的蠕动和功能;针刺这些穴位还可以调节脾胃功能,促进消化吸收能力的提高,增强胃肠道的运行能力[16-17]。腹部手术后可能出现疼痛不适的情况,针刺疗法可以通过刺激相关穴位来缓解疼痛感,提高患者的舒适度。针刺疗法可以促进胃肠道的血液循环、调节胃肠动力和胃肠激素水平,从而增加肠内营养的吸收和利用效果[18]。同时,肠内营养可以提供充分的营养支持,为针刺疗法提供必要的能量和营养物质。

综上所述,针刺疗法联合肠内营养治疗腹部手术后胃瘫患者的临床效果较好,可改善患者血清胃肠激素及胃肠动力,患者营养状态较好。

参考文献

[1]杨丽惠,胡凯文,周天,等.针刺联合穴位贴敷治疗术后胃瘫33例[J].中国针灸,2021,41(8):941-942.

[2]张丽敏,管莉文,张永顺,等.东垣针法联合枸橼酸莫沙必利治疗妇科腹部术后胃瘫的临床观察[J].广州中医药大学学报,2021,38(8):1645-1650.

[3]中国研究型医院学会,丁世康,叶辉,等.中国肿瘤患者术后胃瘫诊治中西医结合专家共识(2022版)[J].中国中西医结合消化杂志,2023,31(3):188-191.

[4]哲锋,罗雄.肠内营养对肝胆外科大手术患者术后胃肠功能恢复的效果分析[J].中国药物与临床,2021,21(15):2699-2701.

[5]敖雪仁,廖聪,吴剑纯,等.针刺足三里联合中药灌肠治疗消化道肿瘤术后胃瘫综合征临床研究[J].国际中医中药杂志,2022,44(3):279-283.

[6]CAMILLERI M,PARKMAN HP,SHAFI MA,et al.Clinical guideline:management of gastroparesis[J].Am J Gastroenterol,2013,108(1):18-38.

[7]REVICKI DA,SPECK RM,LAVOIE S,et al.The American neurogastroenterology and motility society gastroparesis cardinal symptom index-daily diary(ANMS GCSI-DD):psychometric evaluation inpatients with idiopathicor diabetic gastroparesis[J/OL].Neurogastroenterol Motil,2019,31(4):e13553.

[8]黎官印,唐伟,屈岳育,等.腹腔镜胰十二指肠切除术患者围手术期血清胃泌素和胃动素水平变化及其与术后胃瘫的关系[J].肝胆胰外科杂志,2021,33(8):465-468.

[9]郭敏,李炬带.早期经鼻肠管管饲生大黄对重症脑出血并发胃瘫病人胃肠功能的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2021,19(6):1044-1047.

[10]赵维哲,李君毅,王玥,等.基于《金匮要略》“胃反病”探讨消化道肿瘤术后胃瘫综合征的中医辨证治法[J].国际中医中药杂志,2021,43(3):301-303.

[11]杨丽惠,胡凯文,周天,等.消化道肿瘤术后顽固性胃瘫中医外治策略[J].中国中西医结合消化杂志,2021,29(11):825-827,832.

[12]崔艺馨,王德财,陈格格,等.温阳活血中药外敷治疗消化系统肿瘤术后胃瘫综合征的临床研究[J].中国医药,2021,16(9):1355-1359.

[13]祁悦,刘悦,任爽,等.旋覆代赭汤联合特定穴电针辅助治疗术后胃瘫(胃虚痰阻型)的疗效观察[J].辽宁中医杂志,2021,48(5):126-129.

[14]彭启旺,邓浩.肠内营养支持对根治性胃癌术后胃肠功能、营养状态和应激炎性反应影响[J].临床外科杂志,2021,29(5):445-448.

[15]孙浩杰,王宙,夏长军.针刺治疗术后胃瘫综合征的选穴规律[J].中国医药导报,2022,19(21):17-20,35.

[16]杨丽惠,胡凯文,周天,等.基于“脑肠肽”理论探讨针灸防治术后胃瘫综合征[J].世界中医药,2022,17(1):138-141,146.

[17]杨亮亮,庞瑞.中药联合针灸治疗术后胃瘫综合征的临床效果[J].中国医药导报,2020,17(3):147-150.

[18]赵伟鹏,姜欣,黄金昶.胃周穴位温针灸治疗肿瘤术后胃瘫综合征临床观察[J].中华中医药杂志,2021,36(7):4379-4382.