改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣在足踝部皮肤软组织缺损中的修复效果论文

2024-06-05 14:24:12 来源: 作者:zhoudanni

摘要:探讨足踝部皮肤软组织缺损患者采用改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣修复的效果。方法:选择2019年7月—2022年12月贵州省人民医院整形烧伤外科收治的100例足踝部皮肤软组织缺损行皮瓣修复的患者。按照随机数表法分为对照组和观察组,各50例,对照组予以腓动脉穿支皮瓣修复,观察组予以改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣修复。观察两组皮瓣情况(皮瓣一期成活率、增生性瘢痕、色素沉着发生率)、皮瓣感觉功能、踝关节活动度(踝关节跖屈、背伸角度)及踝关节功能[美国足踝外科协会(AOFAS)踝与后足评分系统评分]。结果:观察组皮瓣一期成活率

【摘要】目的:探讨足踝部皮肤软组织缺损患者采用改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣修复的效果。方法:选择2019年7月—2022年12月贵州省人民医院整形烧伤外科收治的100例足踝部皮肤软组织缺损行皮瓣修复的患者。按照随机数表法分为对照组和观察组,各50例,对照组予以腓动脉穿支皮瓣修复,观察组予以改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣修复。观察两组皮瓣情况(皮瓣一期成活率、增生性瘢痕、色素沉着发生率)、皮瓣感觉功能、踝关节活动度(踝关节跖屈、背伸角度)及踝关节功能[美国足踝外科协会(AOFAS)踝与后足评分系统评分]。结果:观察组皮瓣一期成活率为94.00%,高于对照组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05);两组术后增生性瘢痕、色素沉着发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组皮瓣感觉恢复优良率为88.00%,高于对照组的72.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。术后6个月,两组踝关节跖屈、背伸角度高于术前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。术后6个月,两组疼痛、力线及功能维度评分高于术前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣在足踝部皮肤软组织缺损修复中血运可靠,能改善踝关节功能,促进皮瓣感觉功能恢复,提高皮瓣一期成活率。

【关键词】腓动脉穿支螺旋桨皮瓣,皮瓣修复,足踝部皮肤软组织缺损,踝关节功能

足踝部皮肤软组织缺损是创伤领域中常见的损伤之一,该部位软组织相对较薄、且血运情况不佳,若受到外界暴力创伤后,易出现骨、肌腱外露等情况发生,不利于修复顺利进行[1]。随着病情发展,这种骨、肌腱外露会影响机体行走功能,最终降低生活质量水平。以往治疗后,在多次清创后换药治疗,但仍会因骨组织、肌腱外露而发生坏死,影响疗效[2]。近年来,随着皮瓣转移修复技术的发展,对于此类创面的修复,以腓动脉穿支为蒂的腓肠神经营养血管皮瓣应用相对较为广泛,且临床实践发现,此皮瓣修复方式可取得较好的临床疗效[3]。但该皮瓣修复在皮瓣切取过程中要牺牲腓肠神经和小隐静脉,在这种情况下会影响皮瓣的静脉回流、最终导致足部功能受损[4]。近年来,随着快速康复及微创理念的发展,临床学者在此类损伤修复中逐渐将注意力转移至保证皮瓣血供的前提下,最大限度减少皮瓣供区损害的问题上。既往研究发现,腓肠神经和小隐静脉周围的链式血管网有助于保证腓动脉穿支蒂皮瓣营养及血运,在将腓肠神经保留的前提下可以使该链式血管网在皮瓣内得以保留,最大限度降低对皮瓣血运的影响[5]。基于此背景,本研究尝试对足踝部软组织缺损者采用改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣即不携带腓肠神经的带蒂穿支皮瓣,以评价该皮瓣修复方式的修复效果,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择2019年7月—2022年12月贵州省人民医院整形烧伤外科收治的100例足踝部皮肤软组织缺损行皮瓣修复的患者。纳入标准:(1)均经临床综合判断确诊为足踝部皮肤软组织缺损;(2)缺损面积≥5 cm2;(3)均为新鲜创面;(4)皮瓣供区完好。排除标准:(1)合并感染性疾病;(2)凝血功能障碍;(3)合并下肢血管疾病。根据随机数表法分成两组,各50例。其中对照组男33例,女17例;年龄30~65岁,平均年龄(49.89±9.36)岁;受伤至手术时间10 h~1个月,平均受伤至手术时间(10.25±2.21)d;软组织缺损面积5~10 cm2,平均软组织缺损面积(7.02±1.02)cm2;损伤侧别:左侧26例,右侧24例;致伤原因:高处坠落8例,机器碾压18例,交通事故21例,其他3例。观察组男31例,女19例;年龄30~65岁,平均年龄(49.98±9.05)岁;受伤至手术时间10 h~1个月,平均受伤至手术时间(10.32±2.22)d;软组织缺损面积5~10 cm2,平均软组织缺损面积(7.03±1.04)cm2;损伤侧别:左侧28例,右侧22例;致伤原因:高处坠落9例,机器碾压17例,交通事故20例,其他4例。两组上述资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究通过医院医学伦理委员会审批;患者及其家属同意。

1.2方法

1.2.1术前准备根据患者受伤时间予以相应处理措施,根据受伤时间予以相应处理。

1.2.2对照组予以腓动脉穿支皮瓣修复。实施皮瓣移位修复,对皮瓣旋转轴点和轴心线予以标记,在彩多普勒超声检测仪下对腓动脉穿支、腓动脉走行进行精准定位,对皮瓣宽度进行设计后,切开皮瓣前缘部位达深筋膜,在进行皮瓣修复过程注意对周围及相邻神经进行保护,对腓动脉穿支状况予以充分探查后将筋膜组织和皮瓣游离,旋转180。,将创面覆盖后,供区植皮。

1.2.3观察组予以改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣修复。定位:确定旋转点(在超声检查下进行),轴线为靠近创面腓动脉穿支穿出点至跟腱与外踝连线中点、腘窝中点连线。皮瓣设计:根据患者足踝部缺损具体情况,即缺损面积、缺损形状、缺损时间等综合情况对皮瓣进行设计,创面分别用大桨头部皮瓣、小浆后皮瓣进行覆盖。皮瓣切取:沿皮瓣蒂部前侧切开,对腓动脉穿出大小、位置确定后标记旋转点。根据实际状况调整皮瓣大小,将皮瓣附近皮肤切开,并按照顺序解剖深筋膜皮瓣(顺序:从近至远、从后至前),在小隐静脉、腓肠神经进行分离(此过程注意保护附近营养血管)。皮瓣转移:将切取后的皮瓣从腓动脉外踝上穿支连接供区,将止血带松开后确认皮瓣血运正常与否,确认血运正常后,使皮瓣呈180。旋转,覆盖受区部位,缝合。1.2.4术后处理两组术后制动2~4周后予以康复锻炼,术后康复阶段3个月内避免负重,指导患者穿软底鞋,建立自我保护足底意识,术后均观察6个月。

1.3观察指标及评价标准

(1)皮瓣情况:记录皮瓣一期成活率、增生性瘢痕、色素沉着发生率。(2)皮瓣感觉功能:评价皮瓣感觉功能,参照英国医学研究指定的感觉功能评定标准共分为7级;其中S0级提示该神经支配区域皮肤感觉完全缺失;S1级提示神经支配区域皮肤深部痛觉存在;S2级提示神经支配区域皮肤部分触觉及表浅痛觉存在;S2+级提示神经支配区域皮肤浅痛触觉存在,但存在感觉过敏;S3级提示神经支配区域皮肤浅痛触觉存在;S3+级提示神经支配区域皮肤浅痛触觉存在且有两点分辨觉;S4级提示神经支配区域皮肤感觉和两点分辨觉均正常[6];分别根据神经支配区感觉情况、是否存在浅痛觉和深痛觉等进行综合评估,达到S4级为优,S3级及S3+级为良,S2级及S2+级为可,S1级和S0级为差,皮瓣感觉恢复优良率=(优+良)例数/总例数×100%。(3)踝关节活动度:评价两组术前和术后6个月踝关节活动度,包括踝关节跖屈、背伸角度。(4)踝关节功能:术前、术后6个月采用美国足踝外科协会(AOFAS)踝与后足评分系统(总分100分,得分与足部功能呈正相关关系)从3个维度(疼痛40分、功能50分和力线10分)评估两组踝关节功能[7]。

1.4统计学处理

本研究数据采用SPSS 22.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(x-±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组术后皮瓣情况比较

观察组皮瓣一期成活率为94.00%,高于对照组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05);两组术后增生性瘢痕、色素沉着发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2两组皮瓣感觉功能比较

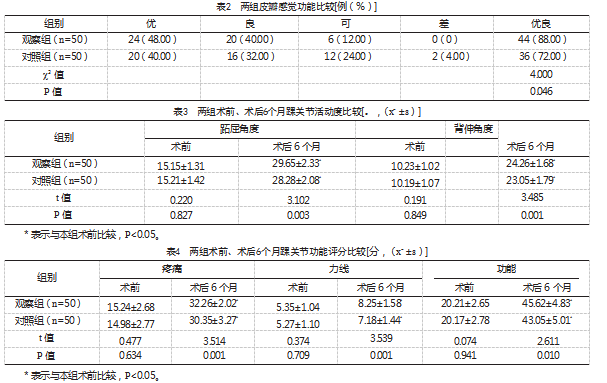

观察组皮瓣感觉恢复优良率为88.00%,高于对照组的72.00%,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3两组术前、术后6个月踝关节活动度比较

术前,两组踝关节活动度比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后6个月,两组踝关节跖屈、背伸角度高于术前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4两组术前、术后6个月踝关节功能评分比较

术前,两组踝关节功能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后6个月,两组疼痛、力线及功能维度评分高于术前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3讨论

足踝部位置肌肉较少,肌腱组织多,遭受车祸、高处坠落等暴力性损伤后常导致跟腱缺损、跟骨骨折等,使临床处理难度较大、治疗难度增加。若处理不当会出现一系列并发症,包括创面感染、组织坏死等,严重影响病情康复进程。在治疗这一类型的缺损上,虽然皮瓣转移修复术疗效不错,但仍有不足之处,首先游离皮瓣技术虽对较大面积的皮肤软组织缺损修复效果佳,但对手术技术要求高、学习曲线相对较长,更重要的是术后修复区皮肤臃肿会对外观和功能造成影响。而皮神经营养皮瓣常因静脉回流障碍导致术后皮瓣出现坏死或蒂部臃肿,需要再次手术[8]。穿支血管螺旋桨皮瓣一方面克服组织臃肿、供区不可直接缝合等缺点,另一方面又可利用皮瓣小桨将部分供区覆盖,但需要注意的是,该技术会牺牲小隐静脉和腓肠神经。随着研究的深入发现,在不携带上述神经的前提下,将其周围营养血管网保留的腓动脉穿支螺旋桨皮瓣,获得的血供是可靠的[9]。本研究采用这种改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣取得不错修复效果,证实保留腓肠神经也可以保证皮瓣有可靠的血液供应。

腓动脉作为小腿外侧皮肤的主要供血动脉,供应小腿外侧皮肤。有研究表明,腓骨头10~30 cm区域内的腓动脉穿支数目最多,走行简单、位置恒定,腓动脉穿支血管发出后向远端穿过深筋膜,由此可见,腓动脉穿支血管可提供更大面积的皮瓣血供,若以腓动脉穿支皮瓣修复,皮瓣血运丰富,成活能力较强[10]。本研究中共纳入100例足踝部皮肤软组织缺损患者,治疗后,观察组皮瓣一期成活率为94.00%,高于对照组的80.00%,术后踝关节活动度、运动功能评分等均优于对照组,表明足踝部皮肤软组织缺损中,改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣方式优势显著。对于此点,刘伟等[11-12]研究显示,经改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣实施修复后,患者皮瓣可全部成活,皮瓣色泽、质地均达到满意效果,足部功能趋于正常,且外形满意。与之不同的是,本研究采取了对比分析的方式,其结果相对上述学者的研究而言更具有可靠性。

改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣是在腓肠神经小隐静脉、穿支皮瓣等基础上进行改进的方式,对上述皮瓣的优点进行了整合,优势如以下:首先,相对于其他研究而言,本研究所采用的皮瓣未携带腓肠神经,这在一定程度上可尽量降低对供区感觉神经的影响;其次,本研究所采用的供区皮瓣不携带小隐静脉,故不会发生足部静脉回流障碍等情况,能最大限度降低静脉逆行灌流发生概率,有助于使静脉瘀滞得到缓解,本研究中观察组皮瓣移位后都未见明显肿胀;另外,采用链式吻合方式进行吻合,血运更可靠;最后,本研究采用的修复方案,外形更好,能最大限度地减少对供区的损伤,体现出微创理念,同时能避免出现传统皮瓣附近旋转点直接缝合供区创面张力大的缺陷出现。

综上所述,改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣可改善足踝部皮肤软组织缺损患者踝关节功能,促进皮瓣感觉功能恢复,提高皮瓣一期成活率。

参考文献

[1]苟中坤,吴泉玲,赵崇伟,等.腓动脉穿支皮瓣修复趾腓侧皮瓣供区九例[J].中华显微外科杂志,2021,44(6):653-656.

[2]范昭均,沈国良,赵小瑜,等.腓动脉穿支皮瓣修复小腿中下段胫前软组织缺损[J].实用手外科杂志,2021,35(2):145-147,151.

[3]张兴,郭峰松,苏凯华,等.穿支皮瓣修复四肢创面临床应用56例[J].中华显微外科杂志,2020,43(2):141-144.

[4]王战磊,胡洪良,沈卫军,等.改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣修复足跟部皮肤软组织缺损[J].中国医疗美容,2020,10(1):23-27.

[5]李俊明,李艳华,黄贺军,等.优化的外踝上皮瓣修复足踝部皮肤软组织缺损[J].中华整形外科杂志,2021,37(2):171-177.

[6]李兴奎,徐跃,冯毓云.负压封闭引流联合股前外侧穿支皮瓣修复足部软组织缺损创面[J].中国美容医学,2022,31(11):12-16.

[7]严广斌.AOFAS踝-后足评分系统[J/OL].中华关节外科杂志:电子版,2014,8(4):557-557./Paper/Detail/PeriodicalPaper_zhgjwkzz201404037.

[8]陈刚.带腓肠肌腱膜的腓动脉穿支皮瓣修复下肢软组织缺损的临床应用研究[D].苏州:苏州大学,2020.

[9]郭子诚,吕少威,徐少宏,等.腓肠神经营养皮瓣对下肢软组织缺损的应用[J].医学理论与实践,2020,33(2):249-251.

[10]杨涛.腓动脉终末后穿支的解剖研究与临床应用[D].郑州:郑州大学,2020.

[11]刘伟,肖艳,麦海妙,等.改良腓动脉穿支螺旋桨皮瓣修复足跟部轮辐伤软组织缺损[J].中华显微外科杂志,2017,50(3):295-297.

[12]宋鹏,段建青,李朋飞,等.携带腓肠神经营养血管的改良型腓动脉穿支螺旋桨皮瓣修复足跟部创面[J].临床骨科杂志,2019,22(3):310-314.