补肾通脉方对急性ST段抬高型心肌梗死PCI术后凝血-纤溶系统及血脂的影响论文

2024-06-05 14:22:12 来源: 作者:zhoudanni

摘要:观察补肾通脉方对急性ST段抬高型心肌梗死经皮冠状动脉介入术(PCI)术后凝血-纤溶系统及血脂的影响。方法:选取2017年3月—2020年3月南京中医药大学附属徐州中医院收治的92例急性ST段抬高型心肌梗死患者,按照随机分组的方法,将其分为对照组和治疗组,各46例。入组患者均给予标准化内科治疗,治疗组在标准治疗的基础上加用补肾通脉方。观察两组治疗前后纤维蛋白原(FIB)、抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)、组织型纤溶酶原激活物(t-PA)、纤溶酶原活化物抑制剂1(PAI-1)、可溶性白细胞分化抗原40配体(sCD40L

【摘要】目的:观察补肾通脉方对急性ST段抬高型心肌梗死经皮冠状动脉介入术(PCI)术后凝血-纤溶系统及血脂的影响。方法:选取2017年3月—2020年3月南京中医药大学附属徐州中医院收治的92例急性ST段抬高型心肌梗死患者,按照随机分组的方法,将其分为对照组和治疗组,各46例。入组患者均给予标准化内科治疗,治疗组在标准治疗的基础上加用补肾通脉方。观察两组治疗前后纤维蛋白原(FIB)、抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)、组织型纤溶酶原激活物(t-PA)、纤溶酶原活化物抑制剂1(PAI-1)、可溶性白细胞分化抗原40配体(sCD40L)、可溶性细胞间黏附因子-1(sICAM-1)及血脂的变化。结果:治疗前,两组FIB、AT-Ⅲ、t-PA、PAI-1水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组FIB、PAI-1水平下降,AT-Ⅲ、t-PA水平升高,治疗组FIB、PAI-1水平低于对照组,AT-Ⅲ、t-PA水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前,两组sCD40L、sICAM-1水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组sCD40L、sICAM-1水平均显著下降,治疗组sCD40L、sICAM-1水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前,两组总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组TC、TG、LDL-C水平均显著下降,HDL-C升高,治疗组TC、TG、LDL-C水平低于对照组,HDL-C水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:在标准化内科治疗基础上加用补肾通脉方能够改善急性ST段抬高型心肌梗死患者PCI术后高凝状态,调节患者体内凝血-纤溶系统平衡,控制炎症反应,降低血脂水平。

【关键词】补肾通脉方,凝血-纤溶系统,可溶性白细胞分化抗原40配体,可溶性细胞间黏附因子-1,血脂

急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)是一种因心脏血管血流突然完全中断,导致剧烈胸痛,持续不能缓解,并危及生命安全的一种急危重症[1]。随着胸痛中心建设的普及,绿色通道的建立,越来越多的介入中心能够开展急诊冠脉介入术(PCI),及时有效的PCI术能够迅速重建血运,开通罪犯血管,挽救濒临死亡心肌,改善患者不良预后。虽然在围手术期给予患者大量的抗血小板、抗凝治疗,但仍无法完全避免高凝状态,易出现支架内急性血栓、慢血流甚至无复流等并发症[2]。本研究入选的急性STEMI患者,均给予规范药物治疗,治疗组在PCI术后加用补肾通脉方,观察其PCI术后凝血纤溶系统及血脂的影响,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

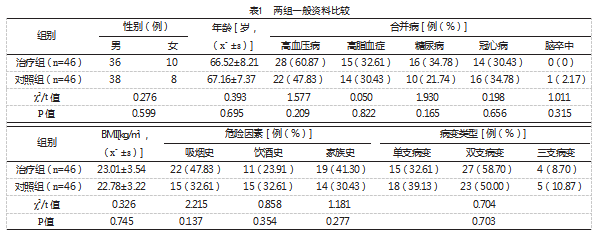

选取2017年3月—2020年3月南京中医药大学附属徐州中医院收治的92例急性STEMI患者,(1)诊断标准:西医诊断标准参照中华医学会心血管病学分会《2015急性ST段抬高型心肌梗死诊断与治疗指南》[3]。中医辨证标准参照《中医虚证辨证参考标准》[4]《血瘀证研究进展》[5]及《中医痰证诊断标准》[6]制定。(2)纳入标准:①符合急性ST段心肌梗死诊断标准;②年龄18~80岁;③中医辨证为脾肾两虚、痰瘀阻络证;④同意行急诊PCI术并签署知情同意书,入院后急诊行PCI术。(3)排除标准:①妊娠及哺乳期妇女;②长期口服抗凝药治疗;③血小板数计数<100 000/μL或具有出血倾向;④入组前6个月内有脑卒中病史;⑤有活动性出血;⑥入组前6周内接受过大型手术;⑦肝肾功能异常。按照随机分组的方法,将其分为对照组和治疗组,各46例。两组性别、年龄、合并病、BMI、危险因素、病变类型比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性,见表1。研究经南京中医药大学附属徐州中医院医学伦理委员会批准,入组前均告知患者相关情况,患者签署知情同意书。

1.2方法

入组患者治疗方案均参照《2019急性ST段抬高型心肌梗死诊断与治疗指南》[3]给予标准化内科治疗。治疗组在标准治疗的基础上加用补肾通脉方(制何首乌10 g,枸杞子15 g,女贞子12 g,决明子10 g,丹参10 g,三七粉5 g,醋大黄10 g,山楂15 g,瓜蒌12 g,陈皮12 g,牛膝12 g),早晚各1包,连续口服4周。本药由徐州市中医院制剂室运用天江药业颗粒制备而成,每包药物组成和分量均一致。

1.3观察指标及评价标准

1.3.1凝血-纤溶相关指标治疗前后,分别于清晨患者空腹状态下采集静脉血,于3 000 r/min的转速下离心,收集上层血清。检测两组纤维蛋白原(FIB)、抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)、组织型纤溶酶原激活物(t-PA)、纤溶酶原活化物抑制剂1(PAI-1)水平,FIB由克劳斯法进行测定;AT-Ⅲ、t-PA采用发色底物法进行测定;PAI-1采用酶联免疫吸附法进行测定。上述指标测定方法均由专业人员按照试剂盒说明书标准化操作[4]。

1.3.2可溶性白细胞分化抗原40配体(sCD40L)、可溶性细胞间黏附因子-1(sICAM-1)治疗前后,清晨空腹静脉采血5 mL,采用sCD40L试剂盒和sICAM-1试剂盒检测两组患者血清中sCD40L、sICAM-1水平,酶标分析仪由北京普朗新技术有限公司提供。

1.3.3血脂治疗前后,空腹抽取肘静脉血6 mL,检测两组总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),上述指标采用酶法测定,仪器选用Beckman Coulter全自动生化分析仪。

1.4统计学处理

采用SPSS 16.0软件对数据进行整理分析,符合正态分布的计量资料用(x-±s)表示,采用独立样本t检验,计数资料用率(%)表示,采用χ2检验,两组间有序资料比较采用Wilcoxon秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

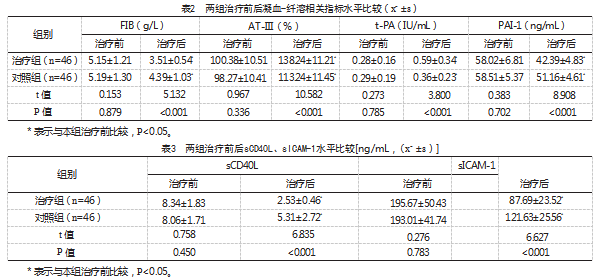

2.1两组治疗前后凝血-纤溶相关指标水平比较

治疗前,两组FIB、AT-Ⅲ、t-PA、PAI-1水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组FIB、PAI-1水平下降,AT-Ⅲ、t-PA水平升高,治疗组FIB、PAI-1水平低于对照组,AT-Ⅲ、t-PA水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2两组治疗前后sCD40L、sICAM-1水平比较

治疗前,两组sCD40L、sICAM-1水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组sCD40L、sICAM-1水平均显著下降,治疗组sCD40L、sICAM-1水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

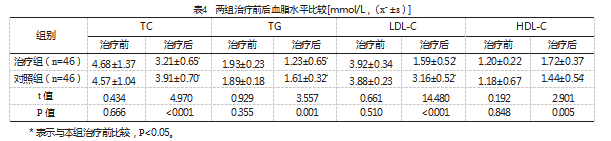

2.3两组治疗前后血脂水平比较

治疗前,两组TC、TG、LDL-C、HDL-C水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组TC、TG、LDL-C水平均显著下降,HDL-C升高,治疗组TC、TG、LDL-C水平低于对照组,HDL-C水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3讨论

在急性心肌梗死发病过程中,冠状动脉内斑块破裂,内皮组织暴露在凝血系统下,血浆中的凝血因子被高度激活,血液处于高凝状态,纤溶功能低下,血小板及纤溶蛋白聚集,血栓形成。急诊PCI技术可以在最短的时间内实现罪犯冠脉血运重建,改善症状,但已经激活的凝血系统却无法迅速地改善,即使给予了充分的抗血小板、抗凝治疗,血液仍然处于高凝状态。研究发现,STEMI患者PCI术后体内FIB及PAI-1水平均明显升高,AT-Ⅲ及t-PA水平均明显降低[7]。FIB是肝脏合成的一种糖蛋白,也叫作凝血因子Ⅰ,其可以促进血小板的聚集,黏附在破溃的斑块表面。对于平滑肌和内皮细胞的生长、增值和收缩具有促进作用。破坏内皮细胞、增加血液的黏滞性,红细胞黏着性增加,进而导致血栓的形成[8]。PAI-1与t-PA之间的平衡是血栓形成和消除的关键,PAI-1的升高,使溶解血纤维蛋白的活性降低,这是血栓栓塞性疾病的危险因素。抑制PAI-1活性具有治疗意义,临床上可通过减少PAI-1的产生或者减弱其活性达到抑制效果[9]。AT-Ⅲ是人体内最重要的抗凝物质之一,承担着血液中56%~70%的抗凝血酶活性,发挥着维持凝血和抗凝血的动态平衡作用[10]。内、外源凝血途径被损伤的内皮细胞激活以后,大量AT-Ⅲ被消耗,内皮细胞的抗血栓功能下降,血栓风险大大增加[11]。虽然已有充分的围手术期的抗凝及抗血小板治疗,但仍有支架内急性血栓、慢血流等情况发生。冠状动脉炎症是动脉粥样硬化的病理基础患者血清中sCD40可与sCD40L结合激活第二信使系统导致炎症反应发生[12]。SICAM-1参与到炎症反应及黏附反应中不仅加强了血小板和炎症细胞之间的黏附作用,且可损伤血管内皮细胞导致血管收缩,心肌缺血缺氧加剧,导致病情发展[13]。

补肾通脉方为笔者经验用方,临床多用于脾肾两虚、痰瘀阻络型胸痹患者。方中以具有补益肝肾之效的何首乌为君药;臣药选取枸杞子、女贞子、决明子,意在加强何首乌滋补肝肾、填精养血之作用;取山楂消食散积,丹参、三七、大黄活血通脉、化痰燥湿健脾之效,辅佐君臣之药补益肝肾,同时又可以活血通脉、燥湿健脾,共成佐药;牛膝补肝肾兼活血,并引诸药下行已补肝肾,助山楂、三七、丹参等活血,是为使药[14]。全方以健脾滋阴补肾为本,化痰祛瘀通络为标,体现了中医整体论治、标本兼顾的治疗理念。在前期的研究过程中,其具有降脂、改善颈动脉粥样硬化及抑制TLR4/NF-κB炎症信号通路发挥抗炎作用[15]。本次试验Chinese and Foreign Medical Research Vol.22,No.5 February,2024表明补肾通脉方在改善急性心肌梗死患者凝血-纤溶系统方面也具有显著疗效。其能够降低FIB、PAI-1水平,同时提高AT-Ⅲ、t-PA水平,治疗组与对照组间有明显差异。同时补肾通脉方能够降低sCD40L、sICAM-1的水平,治疗组与对照组间有明显差异。补肾通脉方具有显著的降脂疗效[16],此次试验再次印证了其疗效,与对照组比较,治疗组降脂效果更显著,有明显差异。

综上所述,补肾通脉方能够改善STEMI患者PCI术后高凝状态,其通过调节患者体内凝血-纤溶系统平衡,改善心肌炎症反应,降低血脂水平这3个方面发挥作用,改善患者预后。其进一步的作用机制,由于试验设计的局限,有待下一步从细胞通路方面探讨和研究。

参考文献

[1]刘震宇.提高ST段抬高型心肌梗死在基层医疗卫生机构的诊疗水平:从指南到实践[J].中华全科医师杂志,2020,19(12):1077-1078.

[2]陈聪,李斌,王菁.预见性护理联合认知行为疗法对急性心肌梗死患者下肢静脉血栓形成的影响[J].河南医学研究,2022,31(19):3607-3610.

[3]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南[J].中华心血管病杂志,2015,43(5):380-393.

[4]中华中医药学会.中医虚证辨证参考标准[M].北京:中国中医药出版社,2008.

[5]李果,左冠超,齐鸣,等.中医血瘀证研究进展[J].亚太传统医药,2016,12(5):71-73.

[6]世界中医药学会联合会痰证学专业委员会(筹委会).中医痰证诊断标准[J].中国中西医结合杂志,2016,36(7):776-780.

[7]王科,王琼芬,钟永强,等.眼针联合电针对急性脑梗死后偏瘫患者神经功能缺损及t-PA、PAI-1、D-D水平影响[J].针灸临床杂志,2020,36(2):30-33.

[8]阮梦瑶,赵国安.纤维蛋白原与心血管疾病的相关性研究进展[J].新乡医学院学报,2020,37(5):494-497.

[9]刘明,张阳阳,谭伟.血清PAI-1、RBP4水平对急性ST段抬高型心肌梗死患者PCI后无复流的预测价值[J].山东医药,2023,63(16):22-25,30.

[10]李聪,彭艳艳.老年慢性阻塞性肺疾病急性加重期并发呼吸衰竭患者血浆抗凝血酶Ⅲ、组织型纤溶酶原激活物和纤溶酶原激活物抑制物-1水平变化及临床意义[J].新乡医学院学报,2021,38(6):540-545.

[11]龚尚红,刘山,陈爱萍,等.血清抗凝血酶Ⅲ联合纤维蛋白原预测急性冠脉综合征患者介入术后预后的价值[J].中外医学研究,2021,19(14):107-110.

[12]邹美娜,许小扬,毕国荣,等.血清可溶性CD40配体与急性脑梗死患者颈动脉斑块的关系[J].国际神经病学神经外科学杂志,2020,47(4):382-386.

[13]杨淑霞,谭秀.延续性心理干预对急诊经皮冠状动脉介入治疗心肌梗死患者的心理状态及血管内皮功能的影响[J].实用医院临床杂志,2020,17(1):81-85.

[14]梅俊,张萍,戎光,等.化浊通脉方治疗原发性高脂血症合并颈动脉粥样硬化(痰浊阻遏证)的临床研究[J].中药药理与临床,2021,37(4):188-191.

[15]钟育武,赵展庆.自拟参芎通脉方对老年急性心肌梗死患者PCI术后EMPs、MMP-9及hs-CRP的影响[J].中国中医急症,2022,31(8):1222-1225.

[16]王正.养阴降浊汤联合耳穴贴压疗法治疗糖尿病合并高脂血症的临床分析[J].临床研究,2020,28(3):118-119.