艺术歌曲《枫桥夜泊》音乐特征及演唱论文

2024-05-18 15:17:05 来源: 作者:huangyuying

摘要:黎英海先生作于 20 世纪 80 年代的《枫桥夜泊》 是一首广为传颂的艺术歌曲,歌词取材于唐代诗 人张继的七言绝句,堪称古词与韵律融合于一体 的经典佳作。该曲风格古朴深沉,蕴藏丰富

黎英海先生作于 20 世纪 80 年代的《枫桥夜泊》 是一首广为传颂的艺术歌曲,歌词取材于唐代诗 人张继的七言绝句,堪称古词与韵律融合于一体 的经典佳作。该曲风格古朴深沉,蕴藏丰富的审 美意涵,因而时隔多年仍旧经典不衰。如何建构 意境并表达是演绎好《枫桥夜泊》的核心所在, 观众在歌者描绘的情境中感受诗人传递的感情, 在声情交融中与古时的灵魂沟通、共振。

在浩如烟海的汉语言宝库里,诗歌是非常重要 的文学类型,当古诗词与现代作曲技巧发生碰撞, 便产生了古诗词艺术歌曲。以《枫桥夜泊》为例, 探寻诗词与旋律的绝妙融合,并通过对歌唱技巧 的剖析,来看如何以最饱满的情绪状态演绎好艺 术歌曲所蕴藏之意境。

艺术歌曲《枫桥夜泊》的创作背景

张继,汉族,字懿孙,唐代诗人。通过考证现 存史料,张继约天宝十二年高中进士,后因心系 家国于应元年十月,弃文从戎,大历十四年新任 盐铁判官,鞠躬尽瘁、积劳成疾,一年后病逝于 任上。虽然张继的仕途之路并非显赫,但这样的 经历使他真正与黎民百姓感同身受,懂得百姓疾 苦、见证人生的离合悲欢。

在浩如烟海的唐代诗坛中,张继是一位“被低 估”的诗人,提到他,最著名的《枫桥夜泊》总 是率先涌上读者的心头。但若你细细了解,便会 发现他的诗篇除了比兴深刻、事理双切,还拥有 古朴真切的人文关怀和慷慨激越的家国大爱,只 遗憾其现存诗作已不足五十首。

张继生活在战火频发、家国动荡、内忧外患的 时代,黎民百姓生活在水深火热之中,一生居无定 所、孤苦漂泊。在张继的诗中,处处透露着忧国忧 民的愁思。他以诗为武器, 描摹人们的离合悲欢, 批判动荡难安的时局,为流离失所的人民发声。

为了躲避安史战乱,张继旅居至如今的江浙一 带,亲眼目睹了战火摧残天下苍生,山河破碎之 中满耳都是哀鸿遍野,这在他的另一诗篇《闾门 即事》中可见微知著: “青壮年都必须充军,田 地里没有粮食只有枯草,清明时节也没有祭拜祖 先的青火,亦难见家家户户日常做饭的炊烟。” 战乱将天下苍生推入了水深火热的生活之中。诗 人目睹了荒凉衰败的景象,心中无限悲戚。一时 间,家国之忧、羁旅之思,以及身处乱世漂泊无 定的愁思涌上心头,难以消散,使他夜夜难以入 睡。在途径寒山寺的凄清午夜, 这首《枫桥夜泊》 诞生了。

“月落乌啼霜满天”,描绘的是黯淡、沉寂、 飘零的月落时分,诗人在夜晚冰冷寒霜的笼罩下, 听着耳畔阵阵乌啼。“江枫渔火对愁眠”,诗人 与远处寂寥的几点渔火相顾无言,唯有乘着渔船 慢慢摇晃,独卧天地间难以入眠。“姑苏城外寒 山寺”,钟声从远处古寺飘然而来,伴着风声吹 进心海,清冷的孤单不言而喻。“夜半钟声到客船”, 感情浓度最醇厚,破晓残夜,独卧船头,陡然听 闻寒山古寺中传来缥缈幽远的钟声,透露出无限 苍凉,诗人沉醉在神游的诗境里,发自内心地流 露出深刻的感动和对光阴的感叹。诗人漂泊无依 和思乡心绪都随着“钟声”到达了顶峰。

诗人通过这四句诗融合了听觉、触觉和视觉三 个感官的内在感受,将羁旅的郁郁不得志、民族情怀的幽深表达得淋漓尽致。

黎英海生于四川富顺,家境苦寒,父亲酷爱川 剧。年少的黎英海在父亲的熏陶下努力学习川剧 等民间戏曲音乐,习得许多民歌,积累了一定的 写作技巧。黎英海在学生时代学习最刻苦,常常 受到老师的嘉奖,他利用自身出众的写作才华积 极投身于为民间乐曲编配伴奏的“工作”中,并 不断尝试民族风格的和声编配。即使黎英海很晚 才接触到正统的音乐教育,但他从艰苦的“尘埃” 中“开出花来”,是每天在琴房练到最晚的学生, 这种精神深深影响着黎英海以后的音乐创作。

黎英海用一生谱写了众多音乐作品,经历了半 个多世纪的沉淀,许多作品都活跃在当今舞台上。 从创作风格上来看,黎英海的音乐风格质朴又不 失古典气韵,以扎实的创作功底深入浅出地展现 了中国艺术作品独特的民族性。他笔下的音乐形 象因极其传神而无比立体,将鲜明的时代感糅进 杰出的艺术性里,音乐风格独树一帜。

艺术歌曲《枫桥夜泊》的音乐特色

《枫桥夜泊》的作曲家力求将古典诗词与音乐 旋律、客观景物与内心情感完美融合在一起,经 历时间的积累沉淀与无数听者的检验,可以验证 《枫桥夜泊》是艺术歌曲中极具艺术感染力和中 国古典色彩的经典佳作。

一般来说,“上四下三”为七言绝句的句读规 律,意思是在每一诗句的第四音节后安排一个短暂 的停顿。作为典型的格律诗,使用文辞需规范遵循 格律要求。全诗首句为仄起式,整个声调从复韵母 的“月”字开始上扬,最后落在“天”上,精妙给 听者以声调欲抑先扬、由仄而平的“落差感”。

从押韵角度着眼分析,《枫桥夜泊》的韵脚为 “an ”,抛却“寺”用了仄声韵,其余皆为平声韵。 按照七言绝句的写作规律,第一、三、五字的平 仄没有绝对要求,但对于第二、四、六字来说,平仄必须按照规范严格要求。从全诗角度着眼分 析,首个出句拥有三个停顿节奏点—— 落、啼和满, 其平仄分别为仄、平和仄,第二出句中枫、火和 愁的平仄分别为平、仄和平,与第一出句形成互补。 可以发现第三出句中的“苏”与第二出句中的“枫” 为同韵,加入了“粘”的传统写作技法,从声韵的角度使诗歌拥有内在高度统一性的同时极富细 腻美感。

通过着眼分析全诗的词律和词韵,作者在歌词 上的良苦用心主要体现在声律的平仄和词句押韵 关系上,从而达到让歌词本身能够体现中国音韵、 词韵的古典美,让听者对汉语言的韵味和声腔有 直观的体会。

因歌词的词律有严格要求,所以唱起来会别有 一番韵味。这首作品能流芳百世的重要原因是独 具匠心的创作者使词曲非常巧妙地融合到了一处。

艺术歌曲《枫桥夜泊》是E 宫系统,升C 羽调式, 节拍为 4/4 拍。乐曲的曲式结构是五句式乐段, 开始的四句歌词,旋律遵循了起承转合的创作方 式,尾声句将第四句歌词又复唱了一次,婉转悠扬, 给人以回味绵长之感。

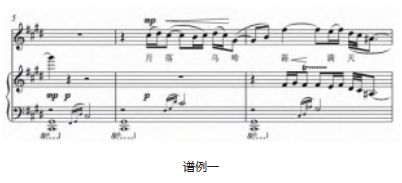

乐曲由 5 小节的前奏缓慢键入,运用辅助音式 的三音组为旋律动机。例如在谱例一中, “月落” 对应的音高为“#C—D—C”,属于上行辅助进行, 而“落”字则相对应使用了下行辅助进行,音高 为“#C—B—C”,此种动机在给“霜满”配旋律 时也进行了沿用。着眼旋律线来看, “#F”与“#C ” 为首句的主干音,落音在“#A”,“#C”与“#A ” 为次句的主干音,落音在“#F”,前后句趋于相 同的用音方法给予听者以听感上强烈的稳定感。

末两句的骨干音虽然落在“D”,但尾声句的落音 仍然回到了“#C”。不仅如此,乐曲独具匠心地 使用了中国传统音乐的技法 —— “鱼咬尾”,即 后一句的起音与前一句的落音为同一个音。此种 技法揭示了乐句间起承转合的发展规律。

作曲家匠心独具地运用了同头换尾与节奏模进 的创作手法,使各乐句之间的联系达到了高度紧 密的统一。仔细观察每个乐句的开头,可以发现 节奏型在乐谱上呈现高度统一形态,有三句重复 使用了节奏型 —— 前十六后八,另一处则使用了 与之相似的前八后十六节奏,节奏的模进就像黏 合剂一样,能将前后句的逻辑顺利连接起来。

在词曲间运用特定的节奏可以帮助词义中的 顿挫抑扬有更好的展现,从谱例二中可以看到, 在“月落”和“乌啼”后,都设置了一拍半的延长, 准确划分了“月落 / 乌啼 / 霜 / 满天……”的句读, 从旋律的走向上我们可以感受到作曲家的精心排 布,并清晰感受到字与字之间存在的顿挫抑扬。

诗句的境韵被词疏曲密的乐句勾勒出了完美 的形状。此种词句简洁明了、旋律悠远婉转的曲 调与民间传统乐曲中紧拉慢唱的演唱技巧拥有异 曲同工之妙,二者缺一不可、相辅相成。

《枫桥夜泊》之所以传唱度很高,除了在旋 律和歌词方面有独特的融合性,还在于其钢琴伴 奏仿佛神来之笔般地使用了“中西合璧”的技法, 展现了作品的音乐特色。

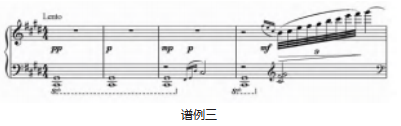

伴奏织体妥帖契合着乐曲所要塑造的意境,在 第一句起句之前,作曲家运用了连续低音式的纯 五度音程作为音乐的引子,来模拟寒山寺的钟磬 音,浑厚有力却肃静庄严,妙不可言的意象式元 素完美勾勒了全曲的基调;又运用了灵活而快速 的九连音与装饰音组合来描摹船外的流水,与幽 深庄重的钟声形成一快一慢的对比,并借由潺潺 的流水声加深了午夜凄清的氛围。演唱者和听众 被这样充满意境感的伴奏引子所带领,便能瞬间 被作品的氛围感染。

从谱例三中可以看出,作曲家通过移低两个八 度的方式,用音高为 #C—#G 的纯五度音程惟妙惟 肖地模仿了寒山寺的钟磬音,并以 pp—p—mp 的 力度将听者带入穿梭的时空,体会钟声一下下由 远而近的听觉效果。钟声意象作为动机贯穿了《枫 桥夜泊》的始终,尤其是曲末还呼应了前奏部分 的意境,让作品在呈现时更加完整。不仅如此, 作曲家为了打造更丰满的乐境,运用了一串连续不断的三十二分音符来模拟流转的江水,使听者 置身于湖面上不断向外飘散的涟漪之中。音乐总 是在由低到高后戛然而止的主题动机,与钟声动 机构成了一个首尾呼应的圆圈,两个主题动机都 没有掺杂任何感情色彩,以客观存在的形象出现, 没有给予主人公任何的情感慰藉,以“冷眼旁观” 的第三视角铺陈着乐境。这种形象化塑造的思维 贯彻了整首作品伴奏的始终,极大程度丰富了乐 曲的抒情性和画面感。

一直被沿用的纯五度使听者明确感受到和声 的稳定感,这一音程作为夜色静谧中钟声的模拟 和化身,支撑了全曲调性的稳定统一。

古诗词歌曲《枫桥夜泊》的演唱

在词、曲与伴奏三方面都独具心裁的《枫桥夜 泊》在演唱上产生了许多细腻的处理方式。

细腻婉转的咬字归音。根据古诗词原生意境的 要求,咬字归韵时应懂得“字头当轻、字腹需重、字尾应净”。以谱例四为例, “月”字是首句歌 词“月落乌啼霜满天”的起字,不仅如此, “月” 字也担任了整首作品的起音,配以不矫揉造作、不故作深沉的前奏,一个简洁却意蕴丰富的和弦 极与九连音叠加使用,以真诚坦率的表露方式将 听者的心弦牢牢扣住。所以, “月”字必须做到 软起音的咬字方式。口形圆润且畅通无阻的辅音 “Y”,想做到弱声是相对容易的,所以首句的弱 声起只要有心处理,一定可以做到。同属此句的 “落”与“霜”都是长音,二字字腹元音分别是“u ” 与“a”,想要表达出声音力度稍重的听觉效果,只需保持小腹强支持即可。因为字尾被提出延长 的要求,所以归韵必须做到干净利落,以便清晰 准确交代出后句。

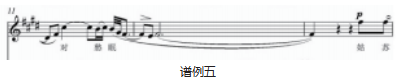

吟诵式的润腔方式。之所以演唱过程中需特别 留心润腔的使用方式,是因为可以更立体地还原 古人吟诗的神韵、准确刻画诗人寂寥中颓唐的心 绪。这首乐曲最多运用的两种润腔方式分别是摇 音与沉音。首先,为了模拟古琴的弹奏风格与音色, 在演唱到长音时需留心使用摇音技巧。古琴作为 古时候文人墨客高风亮节的代表,演奏家多会使 用指腹揉弦进而奏出富于感情的摇音。在演唱《枫 桥夜泊》时,需要通过胸腔有力的支撑来保持头 腔的高位置共鸣,以便在表演时游刃有余地把控 嗓音的律动,把声带当作一种乐器来模仿琴声。 谱例五为了用人声在“眠”的最后一个音模拟出 敲钟声的质感,仅依靠胸腔支撑是不够的,必须 在盯住头腔高位置歌唱状态的同时,把摇音的律 动控制得由慢至快,音量由高到低,唱出富于美 感且从容的摇动音色,模拟诗人在行船中听见钟 声由远至近的听觉效果。

沉音技巧需运用在特殊的音程中间。谱例六作 为首句的尾音,在演唱“#A”时要留心运用摇音 技巧,从而在技术上明晰表达出古色韵味。想要 摇音听起来富于真情实感,“#G”应以轻巧短促 的停顿出现,而后力度立即下沉,此一种便是沉 音与摇音的“组合技”。此外全诗中多个乐句在 演唱上也频繁使用了此技法。上述两种润腔形式 都是为了更清楚地表达出乐曲的古韵,从而在技 术上尝试模仿古人吟诗作赋的腔调。

做到字义、唱情和乐境的统一是笔者认为在演 唱该曲时最需注重的要点。只有尝试还原诗人内 心画面,才能沟通字义和唱情。在脑中建构诗词 中所写的情境:深夜时分,月亮缓缓从天边降落, 我孤身一人卧于江中一叶扁舟中静听乌鸦哀鸣, 心下苦闷又无处抒怀便徒增更多寂寥。清冷的午 夜时分,船舱外因气温很低结了些霜凌。天下之 大却无一人懂我内心的苦楚,看着江边的枯枫与 渔船中零星几点的灯火又更添凄清,天地间唯我忧愁无心睡眠。无限哀婉之际,闻见姑苏城外的 寒山寺里有钟声敲响,并正随晚风幽幽然飘进客 船。主人翁的形象会跟随演唱者脑中的画面感越 发清晰而变得立体鲜活起来,内心建构是不可或 缺的环节。

字义只是最浅层的表达方式,歌唱最重要的就 是将歌词的字面涵义清晰讲给观众听。唱情则是 歌者对作品中所蕴藏的情感理解,是演唱者与诗 人之间的灵魂共振,是内心共情的强烈共鸣。

当然只是清晰传达文字表面的含义肯定是远 远不够的,要力求建立起诗人与演唱者之间的情 感连接,用声情并茂的演唱和真切流露的情感使 听众为之动容,自愿进入你建造的音乐世界之中, 与你同悲喜。

乐境是演唱该曲最高层次的要求,较之字义 和唱情的要求更上一层楼,乐境之所以难塑造, 其因有二:第一,只有将自己完全投入“角色”, 清楚词、曲作者两个人的写作意图才能正确解读 乐境,演唱者还需要将自己全身心投入作品意境 的建构,并与之对话,由于词曲作者的年代穿越 了古今,解读乐境时一定会遇到不小的阻碍;第二, 乐境并非客观事物,也并非真实存在,只可意会 不能言传,这就要求歌者在准确理解并诠释乐曲 的同时,还能爆发出强大的舞台气场、肢体表现 力和情绪感染力,听众才能完全“入境”。

《枫桥夜泊》的歌词本身能够体现出中国的 音韵、词韵的古典美,让听者对汉语言的韵味和 声腔有直观的感受,再结合独具匠心的旋律创作 手法,是艺术歌曲的典范之作。整首作品蕴藏着 古代文人的高雅气息,拥有丰富的审美内涵。我 们可以看到作曲家通过塑造旋律、刻画音乐形象 和渲染诗词意境,十分精准地把控作品风格特色, 做到真正的“诗乐一体”。在中国声乐作品中, 最难驾驭的一类作品非古诗词艺术歌曲莫属,因 为它不仅对演唱者的声乐技巧有高标准、严要求, 更需要演唱者对中国古典诗词和美学理论等有一 定涉猎。除此以外,演唱作品时需十分留心处理 强弱关系,古典诗词的特色在平衡强弱、抑扬顿 挫中才能够精准表现出来。