非物质文化遗产的新媒体传播路径建构——基于体验式学习理论论文

2024-05-16 11:50:19 来源: 作者:hemenglin

摘要:媒介化时代,人们对非物质文化遗产的认知方 式、接受理念产生了巨大变化。非物质文化遗产 在新媒体“媒介逻辑”的塑造下,实现了由物质 媒介向影像媒介的跨媒介传播

媒介化时代,人们对非物质文化遗产的认知方 式、接受理念产生了巨大变化。非物质文化遗产 在新媒体“媒介逻辑”的塑造下,实现了由物质 媒介向影像媒介的跨媒介传播。新媒体的媒介载 体是以数字、文字为基础的媒体表现形式,它的 出现在给非物质文化遗产的传播带来创新与突破 的同时又给人们认知世界、了解世界带来了巨大 便利。体验式学习是指学习者通过在真实或模拟 环境中的具体活动,获得新的知识、技能和态度, 并将理论或成果应用到实践中的过程。

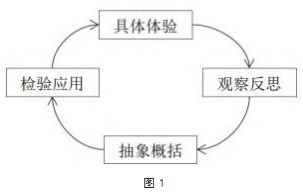

体验式学习的内涵与过程不断在发生变化, 从杜威的“直接经验 + 反思”,转向“直接经验 + 情意体验”,再到 David Kolb 在前人的基础上, 提出著名的体验式学习圈模型,认为体验式学习 是“具体体验、观察反思、抽象概括、检验应用”(见 图 1)的循环式学习。

Itin 指出,体验学习的内涵 和过程可能会有所变化,但以直接经验和反思为 基础的本质始终不变,这说明了二者在体验式学 习中的基础性地位,在设计体验式学习的物理环 境时,要考虑是否利于促进学习者直接经验的获 取与反思。新媒体技术的传播范围广泛、速度快, 其特殊优点使它比传统媒体传播形式更能利用高 新科技实现万物互联互通的效果;新媒体还能借 助主流舆论思想和娱乐生态,加强非遗文化的影 响力,让用户获得更深入全面的优质体验;新媒体技术的高速运转特点,也将推动体验式学习中 四个阶段间的相互衔接,促进体验式学习的循环。非遗具有强烈的地域特征,至今仍以口传心授 的传统形式进行传播,传承人通过口述内容、现 场表演进行非遗的展示,而非遗传承模式仍以家 族传承或作坊学徒制度为主。非遗的学习和传承 需要花费大量时间,在时间上的投入要远远大于 在物质上的投入。然而,当代人的生活已被电子 产品占据了大量时间,传统的传播形式难以吸引 当代人们的关注,同时,这种传统的传播及传承 方式受空间限制,导致非遗的影响范围难以扩大, 非遗的生命力大大降低。单纯口传心授的形式对 体验式学习四个阶段中的具体体验来说过于单一。 缺少第一个环节的具体体验,后续的体验式学习 循环必定受到影响,将传播内容和过程数字化可交互化,对非遗文化的新媒体传播至关重要。打 破了时间、空间和信息传播的限制,使传播主体 之间有更多机会进行交流和沟通,从而拓宽非遗 的传播途径,扩大非遗的受众群体,也拉近非遗 与群众之间的距离;同时借助各种融媒体传播平 台、高新科技产物, 如 VR 眼镜等深度体验工具, 以及新媒体万物互联的特点,帮助非遗文化建立 互联网思维,将非遗文化全面而优质的体验带到 千家万户。

新媒体视域下非遗传播的难点

新媒体传播过程中的“碎片化”,导致非遗 传播的“浅表化”。在信息爆炸的时代,人们面 对海量信息,更愿意选择观看碎片化内容。截至 2022 年 6 月,我国短视频用户数量达到 9.62 亿人, 较 2021 年 12 月份增长 2805 万人,占网民总数的 91.5%,增长幅度大。非遗文化表达的完整性受制 于短视频的碎片化,以抖音上将非遗作为运营内 容获得最多点赞量的博主“非遗大宇”为例,其 单期视频长度均为 50 秒上下。这些碎片化的内容 虽然能够提高受众的信息接收速度,提升非遗创 作影像的完播率,但不利于大众更深入了解非遗。 对于观众来说,单单观看这些碎片化内容并不能 带来切身的非遗“具体体验”,仅是过眼云烟而 不是沉浸式、体验式地感受非遗,观众无法得到 有用的直接经验,造成体验式学习环节的断层, 无法促进观众对非遗直接经验的获取和反思,也 就谈不上对非遗的体验式学习。

非遗的新媒体传播主体专业度参差不齐。目 前,抖音平台上经营“非遗”产品的企业占据非 遗传播主体的大多数,在传播非遗的同时兼具较 强的商业性,以营销为目的,具有明显的功利性。 以盈利为目的的新媒体传播主体,自身并没有具 体了解过相应的非遗现状,他们最多只进行了体 验式学习的第一个环节“具体体验”,毕竟没有“具 体体验”,也就无法为观众输出内容。此类传播 主体具有明显的功利性,这也导致他们构建非遗 内容时缺乏专业性,没有考虑非遗内涵的深度性 与非遗传承过程的逻辑性,缺乏深入挖掘与不断 创新的非遗传承精神,所以此类传播主体并没有 很好地做到体验式学习的后面几个环节,体验式学习四个环节无法做到闭环,自然也就无法真正 做出吸引大众的传播内容。

在非遗的新媒体传播过程中交互体系未能很 好地被利用。利用数字化进行非遗传播和保护的 方式大多以文字介绍、图像信息、录音录像资料 为主,缺乏交互体系,没有很好地做到体验式科普。 这样的形式对大众缺乏吸引力,只能做到非遗的 储存,无法激起大众对非遗的兴趣,也就无法让 大众自发地投入非遗学习中。当充分利用新媒体 的交互体系,让用户能沉浸式体验非遗之美,并 及时通过新媒体平台反馈、交流在学习过程中掌 握的非遗知识,从而获得一定的成就感,则能在 一定程度上改变以往用户只能单向接收信息的局 面,增强非遗的吸引力。新媒体技术的进一步发 展使传播过程中的交互成为可能。如 VR 技术打破 了空间的限制,大众可以通过 VR 切身体验非遗, 还能通过VR 特有的传感技术沉浸式感受非遗。“具 体体验”环节已通过新媒体 VR 技术构建完毕,接 下来是“观察反思”环节:大众可以通过 VR 对非 遗的主题内容进行观察,加深对非遗内容的认识。 在这个过程中通过自身独立的想象,结合自身知 识对非遗的含义进行思考,探究非遗本身的深度, “抽象概括”环节、“检验应用”环节,其实就 是大众通过 VR 这个新媒体交互体系对非遗有所了 解后,感受到非遗之美,激起自身对非遗的兴趣, 渴望投入非遗学习之中并为之实践,这也就是“检 验应用”的意义所在。

基于体验式学习理论的非遗新媒体 传播路径建构科普微视频助力非遗传播。近年来,随着短 视频用户数量的不断增长,中国迎来移动竖屏时 代。为了满足用户的沉浸式体验,各大平台纷纷 推出了竖屏模式的微综艺、微纪录片和微影视。 传统纪录片多注重纪实性,很多年轻人对其缺乏 兴趣。短视频与纪录片的融合,不仅能极大提升 纪录片的趣味性,还可以增强用户在认知、情感 等方面的学习,这也加强了体验式学习四个阶段 中的观察反思阶段。竖屏微纪录片的时长比传统 纪录片更短,一般只有几分钟,情节紧凑、顿挫 抑扬,解决了短片的“碎片化”和“不专业化”问题,也便于用户抽象化非遗。2020 年,新媒体 平台抖音推出了一系列非遗微纪录片,展现了“雷山银饰锻造”“富阳油纸伞”“杭绣”“芜湖铁画”和“华县皮影”五种非遗,同时记录了一些 面临传承危机的非遗传承人故事。应当强调的是, 为了使非遗学习者获得最深刻的体验,微视频中 的情景应该提供足够全面的信息进行背景铺垫和 氛围渲染,避免学习者在抽象体验非遗的过程中, 对自身的固有认知与所代入的角色身份产生割裂, 从而帮助学习者正确构建自身的创造性记忆。

非遗传播中虚拟现实技术与增强现实技术的 应用。近期,虚拟现实技术(以下简称为 VR)与 增强现实技术(以下简称为 AR)作为新媒体形式 改变了人们对新闻和信息获取的体验方式。皮亚 杰认为,学习过程是个体与环境循环互动的发展 过程。将 VR/AR 视为主要的创新媒体形式,将为 内容创作、故事陈述和观众参与提供更广阔的发 展空间。通过 VR/AR,学习者可以在非遗情景中 扮演某个角色,对交互系统进行操作,从而自主 决定该角色的行为。交互系统根据学习者所做出 的决策即时做出响应,推演情景故事发展,并以 多感官的沉浸体验反馈给学习者,通过这样的体 验式交互循环,学习者做出的不同选择将会导致 故事走向不同的发展方向,形成个性化的交互体 验,更好地形成体验式学习中的具体体验和观察 反思,让学习者形成对非遗文化的认知框架和初 步记忆。

建设非遗智慧课堂。在教学中,非遗传播应 充分利用新媒体的高效简便性,积极开展丰富多 彩的课堂教学活动和课程,以增加学生课上反馈, 从而培养学生的课堂积极性。非遗智慧课堂有两 方面的优点:一方面是非遗智慧课堂利用新媒体 信息技术,课堂的教学模式和情境设置均实现了 智能化;另一方面是通过智慧课堂教师与学生之 间能够充分进行互动反馈,学生有更好的参与性 体验和反思,强化了体验式学习中的具体体验、 观察反思和抽象概念阶段,利于形成体验式循环。

在发达地区,课堂上老师可以借助以多媒体 为载体的趣味数字化交互系统提高学生学习非遗 知识的参与度。交互系统的剧情发展由学生的自 主决策行为推动,在这个过程中,学生与环境之 间相互影响,相互改变。相比于一个向学习者单 向灌输知识的过程,情景交互显然为学生提供了更大的实践空间,让学生将知识转化为实践经验。 学生依据已学的非遗内容,通过情景交互不断地 获取新知识,两者构成双向反馈,增进学生对非 遗文化的理解。

提升非遗的普及程度,不仅需要非遗传承人在 传承传统手艺上下功夫,更需要传承人在迎接数 字技术的时代潮流中采取实际行动。欠发达地区 人民在传统非遗传播路径上难以跨越地域,从而 亲身体验非遗的魅力,在这种情况下,智慧课堂 是一个很好的非遗传播载体,它冲破了时间和空 间的限制,无论身在何地,学生和教师都可以通 过智慧课堂这个平台,通过新媒体技术,更好地 体验非遗、学习非遗、传播非遗。通过体验式学 习理论,充分利用新媒体技术实现远程网络教学 对促进偏远地区非遗教育的普及具有重要的理论 意义和现实意义。

在新媒体语境下,非物质文化遗产在传播方式上更便捷、高效, 促使更多的人有机会接触非遗, 深入体验非遗,真切爱上非遗,从而自发成为非 遗的接受者甚至传播者。传统非遗文化与现代传 播技术相结合,为非遗的传承与现代价值的实现 提供了有力支撑,但同时也暴露了诸多问题。为 解决这些问题,笔者引入体验式理论,进行非遗 新媒体传播路径的新构建。当今世界各国教育界 已从“重教”转向“重学”,体验式学习是以学 习者为中心的学习,与接受式学习相比,它具有 更强的自主性和个性化特征,既顺应了非遗传承 需要深入且真切的要求,又顺应了当代教育发展 的趋势。新媒体时代,匠心制作的科普微视频在 一定程度上可以避免短视频因时长受限而突显的 “浅表化”与“不专业性”。同时,虚拟现实技 术与增强现实技术在非遗上的应用可以最大限度 地增强非遗教育接受者的沉浸感与体验感,打破 了时间、空间等限制因素,以最便捷的方式在非 遗场景中实现个性化交互。非遗智慧课堂也是非遗新媒体传播路径的有益补充。通过体验式学习 理论这一工具,可以将新媒体与非遗文化融合起 来,使非遗教育接受者产生渴望学习非遗的冲动, 自愿全身心地投入学习过程,并积极接触非遗、运用非遗,在亲身体验过程中自觉成为非遗的传承人。