翻译传播学视角下影视作品的翻译策略研究论文

2024-05-16 11:47:29 来源: 作者:hemenglin

摘要:在文化交流的过程中,影视作品发挥了极为重要的桥梁作用。而要实现影视作品 的高效传播,翻译的作用不可忽视。文章从翻译传播学的视角出发

摘要:在文化交流的过程中,影视作品发挥了极为重要的桥梁作用。而要实现影视作品 的高效传播,翻译的作用不可忽视。文章从翻译传播学的视角出发,以俄语电影《我是教师》 ( Я учитель)为例,依据达旨、循规和共喻三原则,系统探析影视作品传播载体的翻译策略, 以期有效克服作品传播过程中的语言文化障碍,提升作品传播质量,增强文化传播力度,并为 相关翻译实践提供理论支持。

关键词:翻译传播学;影视作品;字幕翻译;翻译原则;翻译策略

一、引言

自20世纪70年代末,译制片逐渐发展成一门独特的艺 术,成为文化交流不可忽视的载体之一。与译制片同步发 展起来的还有影视作品翻译。影视作品的翻译主要表现为 配音和字幕翻译两种。随着全球化和互联网技术的发展, 字幕类影视作品的增长尤为显著。但由于字幕在影视作品 传播过程中存在时间和空间的限制,作品与受众间的语言 构造和文化背景又有一定差异,这就大大增加了影视作品 的翻译难度。这些障碍单纯依靠翻译学笼统的“信达雅” 原则无法有效解决,还需从字幕类影视作品的宏观生存环 境着手,发掘问题关键,提出针对性方案,进而提升字幕 翻译的效度。鉴于此,本文将从翻译传播学的视角,探索 字幕类影视文学需遵循的翻译原则以及在此原则指导下的 翻译策略与具体实施技巧。

二、翻译传播学的研究机理

(一)翻译传播学的研究新生态

翻译本质上是一种跨文化的传播活动,是翻译行为 与传播手段的有机融合,“表现为人类活动内在逻辑和外 在展现的交互关系。” [1]传统的翻译学研究侧重于内在逻 辑,对外在过程因素关注较少。翻译传播学是翻译学系统 化、细致化发展的结果。它在翻译学与传播学的学理基础上,“从系统论角度审视翻译、研究翻译,对翻译中的种 种现象进行传播剖析和阐释”, [2]为翻译研究提供了一种 全新的生态环境。在这种新的生态环境下,翻译研究由对 翻译的本体研究延扩至整个传播过程,研究内容涉及翻译 传播的七大要素和传播过程的四大环节。其中,七大要素 包括主体、客体、译者、媒介、受体、目的和效果;而四 大环节则是指发起环节(以主体为中心,发出讯息),翻 译环节(以译者为中心,完成讯息的语言转换),传输环 节(以媒介为中心,传输讯息)和接收环节(以受体为中 心,接收讯息)。 [3]这四个环节相互关联,相互制约。整 个结构保持着动态的平衡。 [4]但总体来看,传播过程前三 个环节在达成个体意图的同时,均受到接收环节效度的影 响,并在此基础上不断进行自身调节,以达成更高的目的 效度。因此,在翻译传播学的研究生态中,翻译行为获得 了新的原则和标准,而在新原则的指导下,翻译策略也将 发生相应的变化。

(二)翻译传播学视角下的翻译原则

在翻译传播学视角下,译者作为翻译环节的中心,不 仅是主体信息的接受者、转换信息的发出者,还是信息过 滤的把关者。要保证传播接收环节的效度,译者的翻译行 为需遵循达旨、循规、共喻三条基本原则。 [5]首先,达旨原则。这里的“旨”涉及意义和目的两个层面。根据这一 原则,一方面,翻译需借助各种手段功能化地保证源语的 意义;另一方面,翻译行为需以目的达成为宗旨,这里的 目的是指受体的接受效度。其次,循规原则。翻译的循规 原则主要是指对法律法规的遵守、思维方式的顺应和文化 规约的了解。在开展翻译工作之前,译者首先要做的便是 了解源语及译语国家的基本法律、社会文化规约以及传播 政策等法律法规。因为循规守法是翻译作品存在并得以传 播的基本前提。不同语言具有不同的思维方式,这种不同 具体反映在语言构造的差异上。翻译需以译语的思维方式 实现源语意义的表达。而对文化承载的处理则要视具体情 况而定。再次,共喻原则。共喻原则的基本要求便是译文 通顺,便于理解。在翻译过程中常出现翻译精准但晦涩难 懂的情况。根据共喻原则,则应将客体的接受理解作为翻 译的衡量准绳,以“神似”代“形似”。此外,共喻原则 还要求翻译根据具体情景选择翻译的风格和体裁,从而最 大限度激发受体的共情。

这三条翻译原则相互作用,缺一不可,为翻译策略的 发掘与实施提供了理论依据。

三、翻译传播学视角下的影视作品翻译策略

本文选取广电总局引进的著名俄罗斯电影《我是老 师》(Я учитель)的中俄字幕为语料,将其置入翻译传播 的研究生态进行对比分析研究,总结归纳出以下几种翻译 策略与技巧。

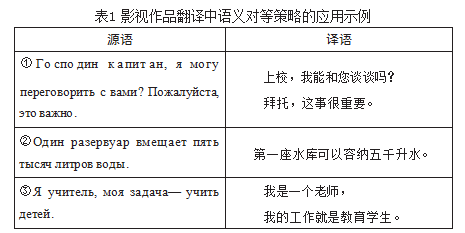

(一)语义对等策略

语义对等策略具体表现为内容与形式的“直译”,也 可称之为复制法。它是指译者在不改变源语语句构造的前 提下将其语义直接转换为译语语句单位。这种方法可以最 大限度地保留作品“原味”,使翻译传播的受众能够直接 体验影视作品的原生内容。如下表所示:

其中,③在电影中出现了两次,两次都出自帕维尔之 口。第一次,当万尼亚说帕维尔会害死安娜时,帕维尔向 万尼亚解释,自己只是一个老师。第二次,帕维尔询问安 娜,是否像万尼亚那样想自己。接着,他解释道,自己只 是一名老师,老师的任务就是教育学生,不在乎统治者是 谁。此处运用直译的翻译方法,不仅符合原文的意思,也 准确表达出了影片的意图。

直译法主要针对译文与原文具有相同言语思维结构的 情况。因此,这种翻译方法的使用具有很大的局限性。

(二)语用对等策略

俄罗斯著名翻译理论家В.Н.科米萨罗夫将翻译过程中 语用对等的翻译策略称为“语用改译”。他认为,在翻译 过程中,如果主体与受体分属不同的语言集团,拥有不同 的文化背景,那么,对原文的等值翻译不一定能产生语用 上的等同。在这种情况下,译者就不得不求助于翻译的语 用改译,对原文本进行必要的修改。他将语用改译划分为 四个类型:(1)增加必要的背景知识,使受体获得等同的 理解效果;(2)借助相同的情感体验,使受体获得对原文 的等效理解;(3)结合受体与交际情景的具体情况,允许 借助翻译偏离达成原文表达的预期效果;(4)完成翻译外 的最高任务。[6]

语用对等策略的实施通常表现在语义增减、句法转换 和文化适应三个方面。

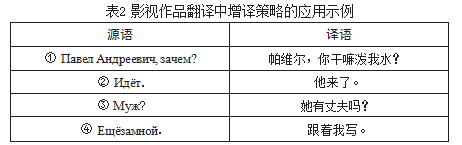

1.语义增减

言语思维逻辑的不同会造成语言表达方式上的差异。 这就需要译者结合语境适当增译或减译相关内容,使译文 更加符合目的语的表达习惯和言语逻辑,从而达到共喻的 目的。

(1)增译

其中,③是指挥官见到安娜后向下属询问安娜情况的 问话。指挥官用疑问的语气询问下属,安娜是否有丈夫。 此处运用增译的手法,将语句内容补充完整,更准确地表 达出原文语义,减少了观众的理解障碍。

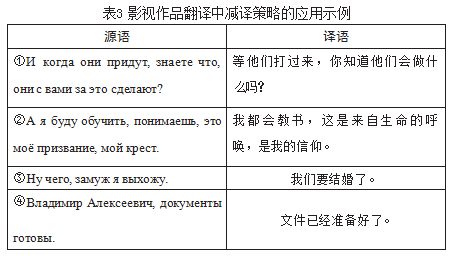

(2)减译

一方面,字幕受时空限制的特点对其形式提出了严 格要求。另一方面,除字幕以外,观众还可以通过画面、 声音等细节来获取信息。所以,在翻译过程中,译者应充 分考虑字幕的这些伴随信息,做到减词不减意。通常,减 译的语境常涉及语流较快或者内容较多的对白,还包括无 关紧要的内容、不雅的俚语、语气词、感叹词、重复的内 容、人物称谓和独立结构等。

如下表所示:

其中,④是士兵将文件交给弗拉基米尔•阿列克谢维奇 时所说的话。该句虽然省略了人名的翻译,但并不影响内 容理解,同时还保证了情节的紧凑性。

当然,无论增译还是减译,都不是随意而为的译者行 为。它们具有一个共同的特点,那就是结合作品语境,在 保持作品信息总量不变的基础上,为作品呈现效果服务。

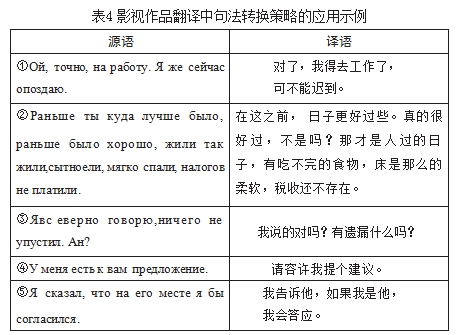

2.句法转换

俄语的句法结构较为复杂,如果按照源语的思维结构 进行直译,势必会增加理解难度,影响观影体验。因此, 采用句法转换的方法,化繁为简,守意变形,才能更好地 达到传播目的。

如下表所示:

其中,③发生在上校成为村里新地主的庆祝会上。对 上校这句话的翻译就采用了句法转换的技巧。影片中语气 词“Ан ”将前面的陈述句转变为反问语气。上校虚情假 意地与村民们畅谈美好未来,而村民面对侵占家园的人却 只有冷漠和仇视。上校的反问与群众的沉默形成极大的落 差。疑问句代替陈述句的翻译更有利于加强观众对作品的 理解,起到升华电影主旨的作用。

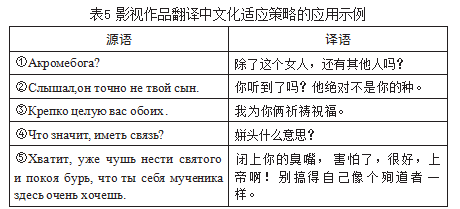

3.文化适应

影视作品是民族文化的个性载体。因此,影视作品在 跨语传播的过程中必然存在不同程度的文化交流障碍。要 达到高效传播的目的,就需要在翻译过程中进行一定的文 化协调,这种协调包括补偿和移植两种方式。

文化补偿强调保留源语独特的语言特点,译者尽量向 作者靠拢,展现源语文化气息,反映异域特征。这一方面 缓解了文化转换的压力,另一方面则满足了译文接收者们 对异域文化的渴求。翻译专有名词使用的音译法便是文化 补偿具体表现。

而文化移植则相反,它以译语文化为重点,使源语 翻译本土化,达到两种文化间的功能对等。如,Из грязи в князи(麻雀变凤凰)、 Слово не воробей ,вылетит—не поймаешь .(一言既出驷马难追)等。又如《我是教师》 (Я учитель)中的几个实例:

其中,②发生的语境是身负重伤的苏联士兵恳求祖博 夫顶替他射击手的位置,但被祖博夫拒绝。而此时祖博夫 未婚妻的儿子万尼亚挺身而出。这时伤员便说了这样一句 话。译者将原句“он точно не твой сын ”(他绝对不是你 的儿子)译为“他绝对不是你的种”,此处使用具有民俗 色彩的词语替代“儿子”一词,让对话更接地气, 一方面 生动地表现出伤员的嘲讽,另一方面也充分肯定了万尼亚 的男子气魄。这种翻译策略借助译语文化拉近了观众与作 品的距离,使其更易产生心理上的共鸣。

四、总结

翻译传播学生态下的翻译研究获得了更明确的指导 原则和更系统细致的研究体系。以影视作品的字幕翻译为 例,在达旨、循规和共喻三大原则的指导下,字幕的翻译 行为更加有“法”可依。译者可以借助语义对等、语用对 等的翻译策略,采用直译、增译、减译、句法转换和文化 迁移等翻译方法,在保证源语信息的同时,实现影视作品 传播效应的最大化,达成顺畅有效的文化交流。

参考文献:

[1]张生祥.翻译传播学:理论建构与学科空间[J].湛江师范学院学报,2013(01):116-120.

[2]孟伟根.关于建立翻译传播学理论的构想[J].绍兴文理学院学报(哲学社会科学),2004(02):86-91.

[3]尹飞舟,余承法,邓颖玲.翻译传播学十讲[M].湖南:湖南师范大学出版社,2021.

[4]吕俊.翻译学——传播学的一个特殊领域[J].外国语(上海外国语大学学报),1997(02):40-45.

[5]方梦之.应用翻译研究:原理、策略与技巧[M].上海:上海外语教育出版社,2013.

[6]Комиссаров В.Н.Современное переводоведение[M] . Москва: Р. Валент , 2011.