此水此山此地——寻根焦裕禄精神论文

2024-05-15 13:45:38 来源: 作者:hemenglin

摘要:2022 年是焦裕禄同志诞辰 100 周年,山东广 播电视台制作了大型专题片《此水此山此地 —— 寻根焦裕禄精神》,本片从焦裕禄的故乡山东博 山寻根出发

2022 年是焦裕禄同志诞辰 100 周年,山东广播电视台制作了大型专题片《此水此山此地 —— 寻根焦裕禄精神》,本片从焦裕禄的故乡山东博 山寻根出发,在深度追索焦裕禄的成长历程中, 全面艺术地还原焦裕禄的人生轨迹;从地域文化 的浸润、风土人文的滋养、家风家训的影响中, 探寻焦裕禄精神孕育、形成、成熟和传承的根脉。

魂飞万里,盼归来,此水此山此地。 百姓谁不爱好官?把泪焦桐成雨。

生也沙丘 , 死也沙丘 , 父老生死系 … …

——***《念奴娇 · 追思焦裕禄》

一种精神的形成,离不开历史背景、文化渊源 和社会实践的锻造,兰考的 475 天是焦裕禄生命 中的高光时刻,然而,兰考的焦裕禄是如何成长 起来的,却鲜有人了解。这一次,摄制组从焦裕 禄的家乡博山寻根出发,阚家泉边的少年、抚顺 大山坑的苦难、宿迁园上村的觉醒、南下路上的 且歌且行、九年工业战线的历练……全面艺术地 还原焦裕禄的人生轨迹,也回答了“焦裕禄精神 是如何炼成的?”这样一个问题。

齐风鲁韵润少年:天上一颗星,地上一个丁

1922 年 8 月 16 日,焦裕禄出生在淄博博山的 北崮山村。真正离开家乡时,他 25 岁,出生在博山, 学习在博山,成长在博山,博山奠定了焦裕禄“三 观”的基础。如果把焦裕禄比作一颗种子,那么 博山就是这颗种子的土壤。

趁天朗气清的时候,登其山巅,能得到好些广 人眼界、扩人心胸的好处。例如,极目西南,见有若黑云拂地的,是为泰山;放眼西北,见有若 白练横空的,是为黄河 … …

这段优美的文字,节选自民国时期淄博地区的 乡土教材,其中描述的这座山,叫岳阳山,山河 浩荡、旭日东升的壮美,不知刻印在多少孩子的 心底。当年,它是焦裕禄儿时的“百草园”。山 顶有始建于元代的建筑群,古老的石刻碑碣,散 落于葱茏的草木间。年代近些的, 大多是功德碑, 记录着乐善好施者高尚的德行,焦裕禄的爷爷焦 念礼,就名列其间。做个像爷爷那样知书达理、 德高望重的人,曾是焦裕禄幼年的理想。

焦裕禄的家就在岳阳山脚下, “耕耘之外, 以行仁为务”的家风祖训,无声浸润着这个朴素 的鲁中山村。焦裕禄出生时,家道已经中落。但 一家人还是从牙缝里挤出孩子的“墨水钱”,生 性要强的母亲李星英,托亲拜友,让念完四年初 小的焦裕禄,又考入了“博山县第六高级小学”。 进出门时,她经常会拿出一把小笤帚,给孩子们 扫一扫,还得交代一句: “要干干净净地出门, 出门走路要抬起头来。”在焦裕禄的记忆里,没 有多少文化的母亲,说出的话却时常蕴含着朴素 的哲理,她嘱咐儿子说: “天上一颗星,地上一 个丁。好男儿要有担当,才能像天上的星一样放 光芒。”

仁者爱山,智者乐水。我钦佩那些为国建立过 功勋的仁人智者,更爱那哺育过无数仁人智者的 好山好水 … …

——焦裕禄高小习作《阚家泉的风景》

《阚家泉的风景》曾被同学们传阅背诵,并 口耳相传至今。阚家泉, 如今已被农家院落包围, 平时寂然无声,每逢雨季,汩汩而出,涓涓不塞,如同胸怀家国、志在天下的少年梦想, 奔涌跃动, 流向远方。

一块原煤的升华:至暗时刻,即见曙光之色

1921 年冬天,参加完中共一大不久的王尽美 来到淄博,考察矿工劳动生活状况;次年 6 月 25 日, 淄博第一个工会组织 —— 山东矿业工会淄博部成 立。会后,王尽美在《山东劳动周刊》第1号上 亲自撰文,热情赞颂其为“中国劳动运动之曙光”。 “曙光”在眼前,然而对于近现代中国社会思潮 的历史演进,如同焦家一般的普通百姓,大抵还 是缺乏深入理解的。

听说(八路军)夜间出来扒路炸桥,但认为 国民党那么多人马都打不了鬼子,八路军人少, 不是正规队伍,没好枪大炮更打不了鬼子。因此, 这几年任何组织未参加过,只痛恨鬼子汉奸。

——焦裕禄自述材料 1955 年

这是焦裕禄对自己 1941 年前后思想状况的坦 诚回忆,以往的文艺作品里,作为干部楷模的他, 似乎生来就有崇高的思想境界,而事实上,觉悟 是在人生历练间一点点增长的。而在大山坑当苦 工这不到一年的经历,无疑是他生命中至暗却又 窥见曙光的转折。

大山坑是日本在抚顺开采最早、产量最高的煤 矿,也是矿难最频、死伤人数最多的煤矿, 1942 年, 焦裕禄与 23 个同乡被日本侵略者当成“特殊工人” 抓到这里,所谓的“特殊工人”大多有过抗战经历, 对日本侵略者而言,这些特殊工人是“异己分子”, 行动毫无自由,时时受到日伪军警的监押。时隔 不久,这 23 个人中,相继有 17 人被折磨致死。

但是就在这暗无天日的魔窟之下,其中的“红 色因子”,也即共***员从没有放弃对党的思想 的传播。无形中,像焦裕禄这样的青年,仿若一 块原煤,即使被动地放置于这样的炉膛当中,也 会被冶炼,也会被升华,散发出无可比拟的热能。 尽管一时还不明确那是什么,但年轻的心底,那 根被叫作青春热血的弦,被悄然拨动着,哪怕拼 尽全力、洒尽最后一滴血,也不要再匍匐在地, 要像个人一样顶天立地的活着。九死一生逃离大 山坑的焦裕禄,没有被苦难压垮,而是在苦难中 不断铸造起愈发坚强的心灵。

一颗红花种子的觉醒

在江苏宿迁九龙花园小区里,有一个焦裕禄 广场和诸多焦裕禄的元素,他与宿迁怎么会有关 联呢? 1943 年秋,没有良民证的焦裕禄,被迫再 次离开故乡,逃荒来到江苏宿迁的园上村,就是 今天九龙花园的所在地,度过了两年的长工岁月。 1945 年 8 月,日本投降,宿迁解放。人民军队秋 毫无犯、纪律严明,人民政府恢复生产、改善民 生的一系列举措,都给身为过客的焦裕禄前所未 有的感受和希望。

宿迁解放后,经常参加开会,才更明确认识了 八路军共**才是真为人民办事的,才真正相信***能胜利。

——焦裕禄自述材料 1955 年

当从家乡来的挑夫那里得知共**领导的军 队开进博山的消息,焦裕禄迫不及待用攒了两年 的工钱买了一头驴子,带着家人,踏上了归乡之路。 共**的到来让他看到了穷苦人的希望,斗汉奸、 探情报、布地雷阵……满怀热忱的他加入了民兵, 成了民兵班长,并向党组织提出了入党申请。

自己自从共**来了才有出路了,入党要好好 干工作,在各种工作中起带头作用。

——焦裕禄自述材料 1955 年

1946 年 1 月,回乡仅半年的焦裕禄,如愿加 入了中国***。曾经,参加革命只是为了给家 人报仇的青年,重新校准了人生坐标。一颗“红 花的种子”就此萌芽,一个曾经在暗夜里苦苦挣 扎也难见光明的贫苦农民,终于在党的指引下, 走上了为大多数人谋幸福的光明大道,他即将远 离故乡的山水,到更广大的人民中间去,开枝散叶, 生根开花。

且歌且行的文艺青年,南下路上结缘豫东大地在人们固化的印象里,焦裕禄是个鞠躬尽瘁 死而后已的人民公仆,这样的形象似乎跟“文艺” 二字不太搭边,而事实上,焦裕禄在高小的时候, 进过学校的雅乐团,精通吹拉弹唱,尤善二胡、 小号,南下路上,作为宣传干事,他还出演过歌 剧《血泪仇》的男一号, 曾经的战友回忆说,焦 裕禄有一副“铜音儿”金嗓,唱歌很好听。

那是 1947 年 7 月,随着人民**军由战略防 御转入战略反攻,党**决定抽调一批有文化、 有土改经验的干部随军南下,跟进开辟新解放区。 此时,原已脱产担任博山岳阳区武装部干事的焦 裕禄,被鲁中区党委选入南下干部大队。一路行 军一路宣传的队伍,行至河南尉氏时,他们出演 的《血泪仇》,不仅赢得了老百姓的喝彩,也赢 得了时任晋冀鲁豫解放区区党委副书记章蕴的盛 赞,并宣布:焦裕禄所在的淮河大队就留在河南 尉氏,与当地群众一起剿匪反霸,推进新政权建设。 本将远行的焦裕禄,驻足在雾霭沉沉的贾鲁河畔, 这也成为他日后结缘豫东大地的第一站。

在这里,担任区干部的焦裕禄负责土改工作。 他带着工作队走家串户,住进最穷困的人家,喊 着老百姓爹娘做工作。焦裕禄的女儿焦守云这样 说: “故乡齐鲁的孝文化影响了父亲一辈子,在 他心里,爹娘是最亲近的人,要像孝顺父母那样, 为老百姓做事,否则就是不孝。”从焦裕禄身上, 人们体悟到了“父母官”的真正含义: “父母官” 不是百姓的“父母”,而是要“把百姓当作父母”。

焦裕禄是咱大起人:淬火成钢的工业历练

春风吹,槐花香,焦裕禄来到咱大起厂,朝夕 相处,情同手足,朝夕相处二十月,情满腔,心 系大起情难忘 … …

—— 歌曲《焦裕禄是咱大起人》 这首歌的词曲作者是 20 世纪 60 年代“大起”

的工人。“大起”是大连起重机器厂的简称,创建 于 1948 年,是中国起重机行业的排头兵和新中国 培养企业干部的重要基地。1955 年 3 月,焦裕禄作 为洛阳矿山机器厂的代培干部之一,被派往这里学 习,那也是他跨行转入工业战线的第二个年头。

他文化不高,别人给他介绍情况,他啥也听不 懂,图纸摆在他面前,他看花了眼也不明白。当 时有人就说了,看,放牛孩子也来学工业,可老 焦就不听这一些,他说不会就学嘛,要迎着困难上。

——根据焦裕禄妻子徐俊雅 1966 年的原声回 忆整理

一位代培干部,大家习惯性地以为转转看看, 听听会、记记笔记足矣,但焦裕禄除了夜以继日 地钻研学习,还主动承担起一线的生产管理。一件往事让 91 岁的于文状老人至今记忆犹新。那时 20 岁出头的于文状担任生产调度员,他分管的一 台吊车次日准备向仓库报结,却让焦裕禄在工序 检查中发现少了一个齿轮。“这个吊车很特殊, 比一般吊车增加了一个大齿轮,我就忽视了这点。 他一看我紧张了,就说,文状,不要紧,这个事 的责任不在你,在我。”说到这里,老人激动不已, “在我担惊受怕的时候,并不该一个实习车间主 任承担的责任,他却愿意去承担,我感觉这个干 部确实了不起!”

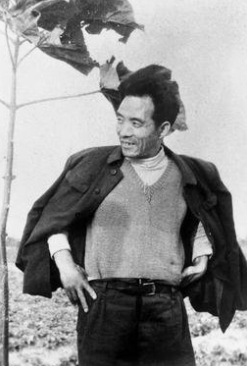

那年,焦裕禄 34 岁,正值干事创业的好时光, 厂党委相中了这支“潜力股”,专门给第一机械 工业部打报告,要留下包括焦裕禄在内的三位代 培干部,同时往洛矿派出三名资深工程师作为交 换。在儿女们的回忆里,大连的 22 个月是父母最 幸福惬意的一段岁月,母亲徐俊雅穿着布拉吉、 烫起头发,父亲焦裕禄身着笔挺中山装,1.78 米 的俊朗身姿,在与外国专家联欢跳交谊舞时,舞 姿频频被苏联专家点赞。这是人们不曾熟知的焦 裕禄,却是血肉丰满、可亲可近甚至可爱的焦裕禄。

现代化大工业的生产流程,让焦裕禄满目璀 璨;澄澈的天,剔透的海,嬉闹绕膝的儿女,让 焦裕禄满心愉悦,这里,有最美好的记忆,也会 有更广阔的发展前景。可是,山海的那一边,还 有期盼,还有责任。作别沙滩的轻柔、海风的挽留, 焦裕禄携全家回到洛阳矿山机器厂,被任命为全 厂最大车间 —— 第一金属加工车间的主任。那是 1956年的 12 月 31 日,新年的日历马上就要被翻开。 你大概不知道,时隔不到两年,新中国第一台 2.5 米双筒卷扬机,在焦裕禄的带领下试制成功。

“思君夜夜,肝胆长如洗”,念兹在兹的那个 身影,已经离去了 58 年。那些与他有交集、共过 事的人们,也步入耄耋,然而他们关于焦裕禄的 记忆细腻而清晰,盈盈泪光间,这个人仿佛从不 曾走远。兰考,他用 475 天生命燃烧奉献直至长 眠的城市,如今满眼绿意。老百姓说,当年焦书 记带领大伙种下的固沙树、挡风树,如今被制成 琴瑟琵琶等民族乐器,远销海内外,成了农民群 众的摇钱树、致富树,正在奏响新时代奋进路上 的清音雅乐。