高校美育教学实践探索——以《建筑风景艺术写生》实训课程为例论文

2024-05-15 09:15:47 来源: 作者:heting

摘要:美育即审美教育,旨在通过各门课程教学来培养学生感知美、欣赏美、创造美的能力,在高校人才培养体系中占有重要的地位。在实现人德智体美劳的全面发展过程中,美育能够塑造人的基本素养,并为培育正确的审美观念、高尚的道德情操、深厚的爱国主义情怀,以及激发想象力和创新意识提供重要的支撑。然而,当前高校美育教学课程建设依然存在教学体系构建不完善、教学目标模糊、美育教学内容和形式单一、高校教师及学生对美育缺乏正确的理解等问题。而《建筑风景艺术写生》作为高校艺术的重要专业基础课程,在传授学生建筑写生技巧知识的同时,可以很好地

美育即审美教育,旨在通过各门课程教学来培养学生感知美、欣赏美、创造美的能力,在高校人才培养体系中占有重要的地位。在实现人德智体美劳的全面发展过程中,美育能够塑造人的基本素养,并为培育正确的审美观念、高尚的道德情操、深厚的爱国主义情怀,以及激发想象力和创新意识提供重要的支撑。然而,当前高校美育教学课程建设依然存在教学体系构建不完善、教学目标模糊、美育教学内容和形式单一、高校教师及学生对美育缺乏正确的理解等问题。而《建筑风景艺术写生》作为高校艺术的重要专业基础课程,在传授学生建筑写生技巧知识的同时,可以很好地体现当前美术教育改革的思想,即利用多样化教学方式以及多学科跨界联系形成课程与课程间、局部和整体间以及技法和审美间的立体交互效应,从而实现建筑写生课程和整体美育的共同发展。因此,本文将以《建筑风景艺术写生》实训课程为例,阐述新时代高校美育工作的改革路径和改进方法,推进高校美育事业新发展和新时代中国特色社会主义新征程。

高校美育教学的重要性

美育作为美术教育真、善、美的高度统一和知、情、意的和谐发展,不仅是国家立德树人、培根铸魂的事业,也因其引领了美学素养和审美教育广义与狭义的融合而在高校人才培养中显得越来越重要。2020年,***印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,旨在以提高学生审美和人文素养为目标,弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培元及把美育纳入各级各类学校人才培养全过程,这更证明了美育课程在我国高校美术教育中的引领作用。

高校美育教学实践现状及问题

由于受办学定位和专业设置的影响,当前部分高校美育教学课程建设依然存在教学体系构建不完善、教学目标不明确、美育教学内容和形式单一、学生对美育缺乏正确的理解等问题,美育在教学中未能实现应有的教育效果。

教学体系构建不完善。高校美育体系的建构是一种指向明确、包蕴丰富的人的全面教育过程,而不是为了培养人的个别现实能力。综合学校教育系统中的各项审美因素,从日常环境、学校文化氛围、同学关系和师生关系、社团活动,以及人才培养计划与教学设计等多个领域、多个方面,在多元化、多样性、层层关联的过程中综合落实高校美育教学实践的现实展开。

教学目标不明确。当前,由于对美育认识的片面,高校对课程目标的理念和认知存在一定的误解和偏颇。一些高校教育工作者或是将学校美育的功能等同于德育,混淆了美育与德育之间的实践性差异,影响了美育的教学成果;或是将美育简化为艺术教育,认为美术教育提升学生的专业艺术技能便完成了美育的任务,使得美育教学目标窄化;或是一味追求教学质量和成果,以学生参加比赛或举办美术类展览活动为教学目的,使美育教学变得功利性。

美育教学内容和形式单一。目前,有些高校美育教学内容较为单一、枯燥,与新时代美育精神融合不够,没有拓展中华美育精神的内涵和外延,影响了学生对美育的理解和兴趣。同时,美育教学形式也相对固定,老师灌输式“一堂讲”的教学方式,不结合技法和作品分析来渗透美育价值,没有充分发挥学生主体性。更没有考虑非专业学生的认知能力和接受能力来进行针对性教学,以美育人的理念在高校美育教学中得不到全面的呈现。

学生对美育缺乏正确理解。高校大学生已经具有自己独立思考的能力和感受世界的心灵,然而很多学生对外在世界缺少认知,更缺乏一双慧眼去发现美、践行美。还有些大学生一味地满足于各种技术能力(包括艺术技艺能力)的知识训练,忽视文化素养的提升,其结果依旧会造成审美的贫瘠。

高校美育教学实践探索

《建筑风景艺术写生》作为高校艺术的重要专业基础课程,在传授学生建筑写生技巧知识的同时,可以很好地体现当前美术教育改革的思想,即利用多样化教学方式以及多学科跨界联系形成课程与课程间、局部和整体间以及技法和审美间的立体交互效应,从而实现建筑写生课程和整体美育的共同发展。

因此,本文将以《建筑风景艺术写生》实训课程为例,切实强化思想引领,树立社会主义核心价值观;健全美育育人机制,丰富和改进美育工作;完善教学目标,培养综合型、创新型人才;提高教师美育素养,构建以学生发展为中心的教学模式等方面阐述新时代高校美育工作的改革路径和改进方法,推进高校美育事业新发展和新时代中国特色社会主义新征程。

强化思想引领,树立社会主义核心价值观。加强和改进高校美育工作已经成为国家意志,高校美育工作必须不断增强以***时代中国特色社会主义思想为指导,提升思想自觉、政治自觉、行动自觉。

建筑风景写生考察过程中,组织学生参观海安博物馆、韩国钧故居、南通博物苑、张謇故居等。海安博物馆设在韩国钧先生故居内,青砖小瓦、火巷回廊,是一组保存完好的晚清建筑群。学生们欣赏了晚清古建筑的典雅艺术,领略了青墩遗址的文化魅力,感悟了韩国钧老人的爱国情怀。南通博物苑是中国爱国实业家、教育家张謇先生于1905年创办,是一座“园馆一体”的城市园林式综合性博物馆,苑藏文物丰富,文化底蕴深厚。在张謇故居,通过图文资料,学生们了解了他兴办实业、教育和社会公益事业的事迹,感受其爱国情怀和高度的社会责任感。学生们通过实地参观考察,深刻地体悟中华优秀传统文化精神,感受中华民族艺术之美,坚定文化自信,增强民族自豪感,同时树立正确的世界观、人生观、价值观,塑造大学生完整的人格,进而成为自由全面发展的人。

健全美育育人机制,丰富和改进美育工作。首先,加强实践基地和教学平台建设,不同于以往只选择一两个实践基地,学生或长时间待在同一个地方写生造成视觉审美疲劳,或仅以建筑风景为目标的专业学习,缺乏历史、人文知识的摄取和熏陶。写生前,学院领导带领老师们参观考察了江苏省内、外地实践基地,有体现江南水乡文化特点的甪直古镇,有代表古朴典雅徽派古建筑风格的婺源,有凝聚南通江风海韵、人文荟萃的海安博物馆、如皋水绘园、唐闸古镇等,同时确保各基地基础设施、建筑特点、写生环境、住宿条件、安全保障等。考察过程中,学院领导还与各基地负责人深入交流了企业需求、学生实践管理、专业人才培养、学院与基地后期深度合作等相关事宜。通过加强校外写生实践基地建设,开发地方本土文化,充分发挥美育教学实践的重要作用。

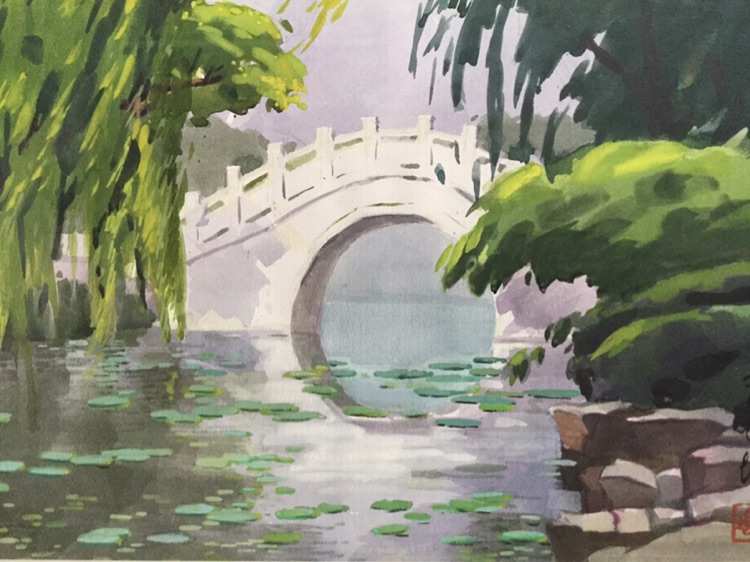

其次,建立高质量的教师美育团队建设。荀子有言“国将兴,必贵师而重傅”,打造“名师引领,双师主体,专兼结合,打造合理”的师资建设目标,多渠道、多途径、全方位打造美育教师师资队伍,全力提升美育教学质量。建筑风景写生是综合性的集审美教育、美感教育、建筑手绘、环境设计、摄影技术等于一体的实训课程。教师团队由吴耀华、黄文娟院长带领,集齐了各专业课程老师,包括建筑手绘专业课老师、雕塑老师、国画老师、艺术史论老师等。在实训过程中,根据建筑风格、空间设计、人文特点、民间艺术多方面引导学生提高美育素养,陶冶情操,形成不同学科之间的交叉融合,学生全方面、立体地、更多元地理解美、感受美、用美的眼光发现身边美好。在南通博物苑,吴耀华院长现场写生,示范了一幅建筑风景水彩,分享了创作过程的构思、风景的取舍,明暗、虚实对比,并教导同学们只有真正地学习与领悟生活,才能创造出更有生命力的作品。

最后,完善评价考核机制,激发学生动力。美育课程提倡多元化和开放性的评价方式,倡导过程性评价与终结性评价相结合,强调表现性评价,关注结果性评价,探索增值性评价,体现学生艺术素养培育与发展的连续性、综合性、实践性特点。“美育不是灌输技艺,而是要培养丰富的灵魂。”在实训过程中,有些学生操作无人机,多视角、全方位地捕捉建筑、风景素材;有些学生用相机拍摄小视频,剪辑制作成Vlog,记录过程中的点滴美好;还有些学生参观博物馆时,对中国画产生了浓厚的兴趣并大胆探索,把中国画技法、意境表现融入建筑风景艺术写生中,使手绘更富有艺术性和感染力。把学生个性化表达和创新能力列入评价体系,促进学生创新创造和全面发展。

完善教学目标,培养综合性、创新型人才。在知识技能目标设定上,除了继承和发扬以往实践教学中对专业知识和技能的训练,如熟练掌握手绘技巧、方法对建筑风景写生创作,以及对自然界色彩的提炼,熟练运用马克笔、彩铅上色外,还包括了学生如何积极应对社会及个体发展需要的综合知识技能等,包括团队交流合作技能、考察调研社会的技能,服务社会技能的学习,更好地做到知行合一、学以致用。

在情感培养目标设定上,“以审美唤醒和强化人的本性、本心力量,并以之为基础来培养相应的人格精神和人格美,构筑供人安身立命的人生乐境”,实训考察过程中,感受着国家的日新月异、文化的繁荣昌盛、人们生活的幸福和谐,自发地生成爱党、爱国家、爱人民和社会主义的深厚情感,自我建构出社会主义核心价值观和为人民奉献、为社会主义建设添砖加瓦的决心。

在中华文化传承目标设定上,让学生充分感受中华文化之美,将其中美的表现形式与元素运用到今后专业学习与工作中,展现中华文化独有的魅力。同时理解我国深厚的文化底蕴,坚定文化自信。

提高教师美育素养,构建以学生发展为中心的教学模式。“教师想要给学生一杯水,必须自己要有一桶水,甚至是源源不断的活泉水。”作为新时代高校老师,多参与美育相关的业务培训、艺术创作,去企业里实践锻炼,不断增长教学与实践能力。带学生外出实训写生更是一次难得的教学相长的机会,一来拉近了与学生的距离,在与学生的沟通交流中,更加真实地了解他们的所思所想,并且通过自己专业耐心的教学指导,为今后更好地开展教学起到了很好的沟通作用;二来拉近了与专业的距离,通过实地指导,及时发现并指出学生们在学习中的问题,检验自己在教学中的不足,加以反思和改进。同时敏锐地发掘学生们的长处和特点,加以鼓励和引导。以有形之“教”为手段,引导学生主动追求实现无形之人格心性的充实完善。

“捧着一颗心来,不带半根草去”,作为新时代教育工作者,坚持以学生为本,注重因材施教,用心发现每个学生的特点,贯穿于教育的每个环节。在被誉为中国近代工业遗存第一镇的唐闸古镇,老师和学生们一起拿起画笔现场作画,相互交流与点评,美育教学实践不是端着相机拍照流于形式,而是一次深入的古镇文化与心灵的碰撞、眼与手的配合,理性与情感、现实与理想在绘画作品中的完美统一。当实训结束时,每个人似乎还沉浸在充实与喜悦中,笔下的画作充满了风土人情,流露着真情实感。学院将这次实训写生做成了线上、线下课程展——“建筑风景写生作品展”,鼓励学生们继续不断努力,展示美育教学实践的成果。

美育课程作为美术教学高度发展的结果,其本身便是从绘画技术、理论教学过渡到审美观念教学的产物,因而在价值上,其不仅具有承前启后的作用,还呈现出了现代综合性课程的多元性。尽管在目前阶段,这门兼具深度和广度的课程还有着诸多的不足,但随着研究的深入,高校教师可以从美学素养、思想纲领、育人机制以及教学机制等领域采用符合时代需求的新型策略和方法,从而将美育教学和传统美术课程教学相结合,提高教学效果。除此之外,作为一门实践为主的课程,教师在实际教学中应利用多种方式辅助教学,进而尽可能地提高学生在实践中的参与度,让实践可以带动学生的自主学习,实现利用实践让美育教学快速地推进和拓展。