由当代大字行草书创作现状浅析董其昌“以势为主”创作观论文

2024-05-09 14:49:37 来源: 作者:hemenglin

摘要:随着经济的发展,艺术展演在人们日常生活中出现的频次越来越高,为配合展厅效 果,艺术作品的尺幅也越来越大,书法艺术亦是如此。因此,大字行草书作品在当代书法创作

摘要:随着经济的发展,艺术展演在人们日常生活中出现的频次越来越高,为配合展厅效 果,艺术作品的尺幅也越来越大,书法艺术亦是如此。因此,大字行草书作品在当代书法创作 中十分常见,其面貌的多样化以及强烈的书家风格属性,使之深受广大书法创作者的钟爱,随 之而来的还有在大字行草书创作中的问题也展露出来。明人董其昌曾提出“以势为主”的创作 观,正是可以用来解决当下创作中的此类问题。

关键词:大字;行草书;势

自明代以后,大字行草书作品多以立轴形式出现。风 格多样,或是潇洒飘逸,或是古朴端庄,立于厅堂之中, 总会给观者带来震撼的视觉体验,无不彰显书家的独特个 性。在当下,多数的大字行草书作品在抵近观摩时会发现 作品空洞无神,笔法粗糙,这似乎是当代很多大字行草书 作品的“通病”。为了解决这一现象,应该理清问题的根 源,从历史中寻求答案。

一、当代大字行草书创作现状

大字行草书作品在当代书坛中虽已十分常见,但就笔 者自身创作以及观察而言,当下大字行草创作仍然存在诸 多问题。

其一,书作“形式”的过度繁荣。书法艺术发展至 今,众多书法艺术工作者对书法作品外部形式的“加工” 极为重视,似乎已经成为书法创作中极为重要的一环。拼 接、做旧、渲染等创新手法层出不穷。若置身于展览会现 场或翻开作品集,满眼皆是色彩绚丽的艺术作品,使欣赏 者无法着眼于作品本身。近十年来,由于多位前贤的不断 呼吁,逐渐转变为对书法本体的关注。

其二,学时人书。随着自媒体传播技术的普及,使人 们可以足不出户地欣赏到优秀书家的艺术作品。更是可以 直接、快速地了解到书家创作的全过程,这使得众多的书 法艺术工作者能够更快更好地提高自己的书法创作水平, 易彰显个性。与此同时,消极的影响也随之而来。前贤书 家个性的显现,靠的是多年不辍的临古、文学的修养、阅 历的积淀以及对书法创作的顿悟而形成的。当今很多书 法工作者却省略了其中的过程,直接从前贤那获取“风格”,因此很容易出现千人一面的状况。在书法艺术发展 的历史长河中,学时人书而走向没落的例子不胜枚举。

其三,小字展大顿失精微。当下,得益于科技的不断 进步,巨型纸张和毛笔应运而生,大字行草书作品更是屡 见不鲜。对于这种大字行草书作品,书家似乎将注意力多 放在了对于情绪的抒发和跌宕势态的追求上,从而渐渐忽 略了书法艺术的本体,从而导致无法可依。

纵观上述问题,都可以从侧面反映出当代书家对于书 作中“势”的重视。也变相证明了大字作品中“势”的重 要性。但是,如何正确地理解并使用“势”,当为我们今 天应理清的对象。

大字行草书自明代已十分普遍,并且涌现出一批优 秀书家。晚明的董其昌已然就大字创作问题提出“以势为 主”的创作观,探寻董其昌及明代书家对大字行草书创作 的研究,必然可以为我们当代大字行草书创作寻得出路。

二、董其昌提出“以势为主”创作观的动机

晚明,曾经崇尚的理学思想和拟古主义均受到批判, 个性解放思潮席卷整个社会,书家也在此思想的影响下, 确立了人的主观能动地位,寻求突破前人,强化个人独特 风格继而自出新面。而巨幅竖式的纸张,更容易显现纵 势效果,也使得书家越来越注重作品整体所带来的视觉冲 击。因此,明代大字行草书作品同当今书坛一样,整体呈 现重“势”的特征。

董其昌(1555年-1636年)位高权重,能遍观内府所 藏的前人真迹,并且与当世诸多藏家交谊匪浅,因此也可 时常借阅那些流落民间的珍贵法帖,他还将诸多法帖摹刻于自家《戏鸿堂》法帖内,置于案头时时临仿,这使得董 氏对于临古有着十分深厚的功力。而提出“以势为主”观 念,或许首先就是来源于其自身的实践:

往余以《黄庭》《乐毅》真书为人作榜署书。每悬看 辄不得佳……[1]

通晓书法史的人都知道,董其昌提倡的是“妙在能 合,神在能离”的书法观。因此,将小字拓展为擘窠大字 倒也不出人所料,但似乎并不成功。

其次,是董其昌对有明以来大字行草书的深刻认识。

明代初年,书坛多为元代遗民,书风也为元代的延 续。如陈壁,其书风为明初的主流书风之一,不难看出其 书中有旭、素法,是对传统临帖的一种突破。而明初书坛 的另一主流书风,便是台阁体。因其特殊的功能属性,多 作小楷,但亦有大字行草书作品存世。整体用笔纤细而无 骨力,结体平稳且大小均等,似有“算子”状,可谓是了 无生趣。

成化年间,随着以李梦阳为首的前七子对当时文坛的 批判,文人思想受到冲击,书坛风貌也随之一变。其中张 弼的书作最具代表性,其用笔潇洒不羁,字势纵横跌宕, 一改台阁体时期的绵软之貌。与前期书风相比,张氏之书 已然有大开大合之感,但也不难发现其作品整体有刻意安 排,强合勾连之态。

明代中后期,由于政治中心转移,吴门地区的文人得 以喘息,经济也得以快速发展,使得众多文人向吴门地区 靠拢,书法艺术得以迅猛发展。而吴门中又以祝允明和陈 淳的大字行草书作品最具突破性。

《草书赤壁赋卷》为祝允明存世大字草书代表作品, 用笔率意奔放,锋势闪转多变,尤其在点画的表达上,更 是如惊雷坠石;结字因势成形,无刻意做作之嫌;章法紧 密处密不透风,疏朗处亦可走马,作品通篇神采飞扬,突 破了前期张弼大字行草书风格的影响。陈道复,早年拜于 文徵明门下,后因契机使得陈淳得以突破文氏书风。观其 存世作品《草书岑参七律》,运笔闲庭飘逸,结体随形而 生,墨法自然,由浓至枯自然生发,整幅作品气韵畅达, 直抒胸臆。可看出取法唐、宋,尤以米芾“率意天真”为 宗,形成了气势磅礴的个人风格。作为吴门书派的代表人 物,祝、陈二人的艺术实践对明代中后期大字行草书的发 展无疑是作用巨大的。

由此,我们不难发现董其昌在通过自身实践,并目 见明代以来的诸多大字行草书作品时发现问题。至于如何 解决,董氏选择上溯古人并找到解决大字行草书创作的关 键。其选择的古人正是他所钟爱的米芾。

米书此赋(《天马赋》) ……字字皆可为榜署。米公 自言:“大字如小字,以势为主者。”[2]

三、董其昌对于“以势为主”创作观的运用

从前文可知董其昌“以势为主”的创作观来源于对 米芾“大字如小字”观念的阐发。因此,我们必须先理清 “势”的概念。“势”之本意即为由速度、方向、力量等 综合因素影响下所形成的某种状态。而董氏此处的“势”

具体指的又是什么?笔者认为可以理解为“锋势”“笔 势”“字势”等具体要素,也可以理解为作品整体体现出 的相对统一的状态。从用笔入纸的一瞬,便形成了“锋 势”;伴随着速度、力量、方向的变化,“笔势”应运而 生;随着笔画地堆叠,“字势”出现,进而衍生出“局 势”,最后统贯全篇形成整体之势。如此,“势”应是作 品中从用笔到整体的有机统一,作品中体现出的整体之势 会伴有强烈的个人特征,这正是一幅作品应该体现出的 “神采”。

既然理解了此处“势”的含义,我们将通过董其昌存 世大字作品来分析他是如何运用“以势为主”观念的。

(一)由米芾处取飞动之势 董其昌云:

醉后磨墨一斗,以三文钱鸡毛笔书此篇,迅疾如追风 逐电,略无凝滞,皆是颜尚书、米漫仕书法得来,书家当 有知者。[3]

董其昌始终都对米芾钦佩之至,他认为米氏书法得 “二王”真神,甚至完全可以与之相媲美。因此,董其昌 对米氏书作用功至深。其自言其“醉后”写出的书作中都 充满米芾笔意,甚至在书写时毫不刻意,全然是将米氏笔 法融入自身。

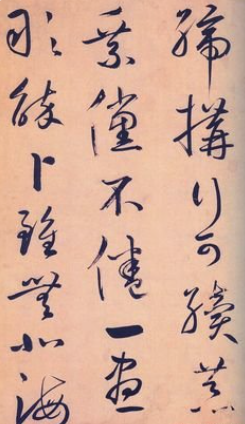

董其昌37岁时所作《焦山烟雨图》中跋文,此跋文 用笔、结字全从米芾跋尾书中取法。米氏曾云其跋尾书多 不示人,这也更加说明董氏对米芾的倾心。至于其自身所 面临的小字展大不得佳的问题,便是通过米芾“大字如小 字”的观念改善的,通过其存世大字行书作品《岳阳楼 记》便可佐证。此作为手卷形式,观其整体可知用笔、结 体、章法几乎全从米书中来,尤其是米书中的欹侧之势全 然被董氏吸收。将此作中的部分选字与米书中相同或相近 字进行截取对比,可以看出董氏此作已然做到米芾所谓的 锋势备全,全无勾勒描摹之感;结体随势赋形,得米书欹 侧之态;章法上除卷首外,多以三字为一列,大小各随体 势,虽不见牵丝,但觉气韵畅达。此作虽处处可见米书笔 意,但纵观全篇又有董氏自己的特点,可见其将米书的神 采已然化入自身,这无疑是对“以势为主”最好的注解。

(二)由颠张、醉素处取飘逸之势

旭、素故自二王得笔,一家眷属也。[4]

项玄度出示谢客真迹,余乍展卷,即命为张旭。”[5]

董氏首先肯定了张旭、怀素皆是从二王处得笔,又 有“以香供养”的论述,更是多见旭、素真迹, 一眼便可 认出张旭真迹,以上种种无不表露出董氏对旭、素的喜爱 与熟悉,他的私家刻帖《戏鸿堂》也将之收录其中。在他 案头的除此之外,还有被收录进《停云馆》的怀素《自叙 帖》。至此,旭、素的两幅巨制皆入董氏之手,得以时时 临写。董其昌存世的临作中,多次临写《自叙帖》,对存 世的《节临怀素自叙帖卷》和《癸卯临杂书册》内容进行 比较,可以发现二者在内容上都是对《自叙帖》的临写, 又与原文稍有不同,按董氏对怀素的崇拜程度及其颇具特 点的“临帖观”,当知应是是背临。若从用笔上看,则不难发现书中常出现张旭翻折、顿挫笔法,而长笔画表现出 的肆意潇洒则更近怀素。

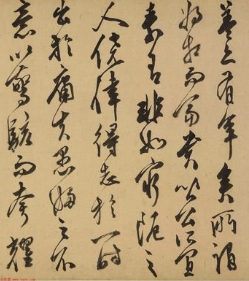

其《试墨帖》皆从怀素《自叙帖》中取势。通观全 篇,全然做到了“以平淡天真为旨,人目之为狂乃不狂 也”的特点。书中用笔以中锋为主,侧锋为辅,虽纤细但 充满韧性。时现飞白,可见用笔速度之快,毫无迟滞。通 篇多以二、三字为一列,偶见单字,字形随势而生,毫无 刻意经营位置之感,顺势而下,倾泻千里, 一派飘逸率真 之感。

(三)由禅理中悟得“淡”势

在少年时代,董其昌便受到达观和憨山二位禅师指 点,之后又与陶周旺、袁伯修、李贽谈禅游戏,董氏的诸 多书法观念也都由禅理中参透。其中,“淡说”便是其重 要的书法美学观点之一,而“淡”也是其书法创作追求的 目标。

董氏书作中的“淡”充斥在其书作中的各个部分。 首先是笔法,董氏用笔多以中锋为主,参以侧锋,辅以飞 白,用笔速度之快跃然于纸。观其结字,多见“平正”之 势,大开大合之字似不多见。再看章法,其大字作品在章 法安排上多是以行距大为主,这样可以冲淡欹侧的字势和 笔画间粗细的对比。最后是墨法,董其昌对于墨色的运用 可能源于其绘画技巧,但淡墨的运用使得作品整体更呈现 出“平淡”之势。

董氏追求的平淡,是绚烂后的平淡,正如苏东坡评永 禅师的“精熟之至,乃造疏淡”。这或许就是董其昌通过 参禅而悟得的至高境界,其书中所体现的“平淡”或许才 是真正的绚烂之极,是书家创作的最终旨归。

董氏大字行草书诸多面貌即可反映董氏学书转益多师 的过程,又可以清晰地看出其始终在坚持“以势为主”的 创作观。无论是从何人取势,他都是取其神采,得其真精 神,这与他“目击而道存”的临帖观相契合。

而他将用笔、结字这些具体要素与作品整体的神采结 合到一起,才提出了“以势为主”的创作观,并解决了大 字行草书的创作问题,使之成为一代大家。

四、董其昌提出“以势为主”创作观的价值与时代意 义

由于大字行草书作品的特殊尺寸,必然使观赏者与之 保持一定的距离,这是客观原因导致的。在这种情况下, 作品势态显然会先进入观赏者的视野。因此,书家在创作 大字行草书时便会越来越注重对“势”的表达。这虽从侧 面证明了“势”在大字行草书创作时的重要性,却也使得 很多书者渐渐忽略书法艺术的核心。董其昌在通过自身实 践发现这一问题后,借由米芾的观点提出“以势为主”的 创作观,并通过对古代先贤大字作品的实践,再经自己对 禅理的顿悟,终于解决大字行草书的创作问题。便是要将 大字写的要像小字一样以势为主,才能使作品具有飞动之 势,才能显现风神。

而想使得大字作品具有“神采”,就不能仅仅关注 “势”,还必须关注其“形质”。“形质”就包含了书法艺术的核心本质,即用笔与结字。因此,“以势为主”创 作观是对“大字如小字”的发展,其价值正是在于强调以 势为主的背后“以何为辅”的问题。此处的“辅”并不是 次要的含义,而是在重“势”的同时不能忽略的部分。这 正是大字行草书发展以来,众多书家所忽略的核心问题。

与明代前期书家相比,董其昌除了践行“以势为主” 的创作观念之外,其大字行草书作品在其他方面亦有更高 的艺术价值。首先,董其昌在新思想的影响下,即摈弃前 期台阁体的影响,又跳出中期吴门书风的笼罩,能直追晋 人并转益多师。在目见大量先贤真迹的情况下,通过大量 的临习与积淀,学得前人笔法并融汇于自身,成一家之 貌。其次,董其昌将大量法帖摹刻于自家《戏鸿堂》,使 其可常常畅游于古人法帖之中,又悟得“活句、死句”之 理,使之对刻帖的理解至深,致使其作品呈现出另一般的 秀色。再者,对于南北宗画法的深入研究,使得其书作中 亦有南宗画法的渗入。又通过以禅喻书,追求“淡”的美 学思想,曾自云:“传与不传,在淡与不淡。”董其昌在 书法创作上的追求是绚烂后的平淡,其境界更高。因此, 其大字行草书作品上的艺术价值已远超前期和同期书家。

董其昌在大字行草书方面的创作实践,无疑为我们 当代大字行草书创作指明方向。当今社会,材料学科迅猛 发展,使得纸张、毛笔等工具的制作工艺达到前所未有的 水平。传播媒介的普及,使得学书者人数众多。展览会、 笔会百花齐放,更是让当代巨幅作品相较明清有过之而无 不及。又得益于影印技术的发展,原本在文人书家手中视 若珍宝的经典法帖已经在学书者手中人手一本。我们应以 董其昌的实践经历为参照,大量临写古代经典法帖,直追 二王并转益多师。不能只追求作品的势态而忽略书法的核 心,也不能为了快速显示个人风格而临习时人书,这无疑 会重蹈吴门书派的历史。只有在长期的临写中才能继承古 人技法与思想,在长期的渐修中才能有所顿悟,进而有所 创新成一家之貌。

参考文献:

[1]严文儒,尹军.董其昌全集[M].上海书画出版社,2013年12月 版,第546页.

[2]严文儒,尹军.董其昌全集[M].上海书画出版社,2013年12月 版,第567页.

[3]严文儒,尹军.董其昌全集[M].上海书画出版社,2013年12月 版,第539页.

[4]严文儒,尹军.董其昌全集[M].上海书画出版社,2013年12月 版,第564页.

[5]严文儒,尹军.董其昌全集[M].上海书画出版社,2013年12月 版,第45页.