篆书的艺术特点及技法探讨论文

2024-03-17 21:17:50 来源: 作者:xieshijia

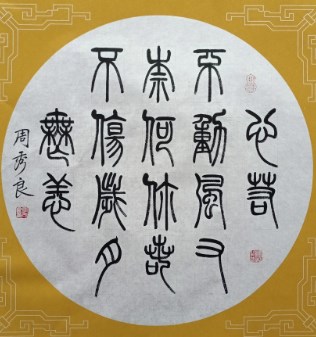

摘要:篆书是汉字古老的书写体之一。一方面,篆书规范了文字的书写方式,并一度作为官方、民间的主要书写体,展现了极高的实用价值;另一方面,篆书的字形美观、章法严谨,并蕴含着极为深刻的人文意蕴,能够带给观者独特的审美体验,为中国书法艺术的发展作出了极大贡献。因此,篆书所具有的表现力和感染力是独特而丰富的。学习篆书的书写形式,感悟其中的艺术魅力,有助于更好地理解、诠释我国的传统书法艺术。本文对篆书的发展进行了概述,介绍了篆书的主要艺术特征,最后结合实践探讨了篆书的技法。

【摘要】篆书是汉字古老的书写体之一。一方面,篆书规范了文字的书写方式,并一度作为官方、民间的主要书写体,展现了极高的实用价值;另一方面,篆书的字形美观、章法严谨,并蕴含着极为深刻的人文意蕴,能够带给观者独特的审美体验,为中国书法艺术的发展作出了极大贡献。因此,篆书所具有的表现力和感染力是独特而丰富的。学习篆书的书写形式,感悟其中的艺术魅力,有助于更好地理解、诠释我国的传统书法艺术。本文对篆书的发展进行了概述,介绍了篆书的主要艺术特征,最后结合实践探讨了篆书的技法。

【关键词】篆书;书法艺术;技法研究

篆书是中国传统文化不可或缺的重要组成部分,它的字形独特、线条圆润流畅、结体均匀平稳并具有十分高雅的意境。历经数千年的发展,篆书已形成极具个性化的艺术风格。我国许多文人墨客认为修习篆书能够修身养性、陶冶情操,所以都醉心于此。例如清代的书法大家邓石如,在篆书上就颇有造诣。邓石如精研各种古文字,汲取其中的精华融入篆书创作之中,最终凭一己之力开创了“邓派”风格。后人认为他打破了明朝以来篆书发展停滞不前的局面,促成了清代书法界百花齐放、名家继起的新格局。因此,正是历代书法名家的开拓进取,在继承传统的基础上不断创新,才赋予了篆书艺术经久不衰、鲜活强劲的生命力。作为新时代的书法爱好者,应秉承前人的书法理念,对篆书的历史文化进行深入了解,学习并掌握各种技法,才能更好地理解篆书并充分展示其艺术魅力。

一、篆书发展概述

商周时期出现了甲骨文。人们还将另一种文字刻在礼器、乐器上,用于各种祭祀、占卜、庆祝活动等,此类文字被称为“铭文”,它就是篆书的雏形。到了春秋战国时期,文字的载体由铜器变为竹简和帛,书写的难度大幅降低,民间使用文字的频率、数量大幅上升。为提高书写效率,士大夫和文人开始对铭文进行简化,并规范了其行文标准。秦朝制定“书同文”政策后,文字被统一,铭文的象形功能被进一步削弱,变得更加符号化,这种文字被称为“小篆”。而秦朝之前的所有成熟的文字,被称为“大篆”,以与官方规范的小篆进行区分。因此,当前学界所定义的“篆书”不仅包括小篆,还包括甲骨文、金文等。由此也可以看出篆书蕴含着深厚、久远的文化底蕴。

汉朝时期,社会风气变得十分开放,文人的思想也由固步保守转变为探寻个体的独立和解放,他们进一步完善了篆书的书写形式和规则。不仅如此,篆书在各种庆典、仪式中得到了广泛应用,其文化功能也被逐步放大,并由实用性的工具逐渐转变为一种艺术表现形式。当前考古研究的成果显示,汉篆通常都具有雄浑雍容的气势,如《袁安碑》《少室石阙铭》等作品,其字刚韧强劲,笔画宽舒敛合,总体上遒劲婉美、俯仰有法,已颇具现代书法的审美特征。

自魏晋开始,篆书进一步发展,到唐代已至巅峰。而与此同时,隶书、行书、草书先后登上历史舞台,在书写上更具便捷性,所以篆书自唐代中兴之后逐渐边缘化,创作质量、数量也远逊于秦汉。但从总体来看,篆书的传承仍是不绝如缕,比如五代时期的徐铉、元代的周伯琦等都十分擅长篆书,他们创作的作品都能引领社会潮流,成为一时之书风。

明清时期,社会风气相对保守,文人普遍将注意力由议政转向金石、书法的研究,这反而促进了篆书的发展和复兴。明代出现了一大批篆书名家,如赵宦光、程南云等。至清代中叶,书法艺术研究的积累以及书画市场的兴起,创造了篆书复兴的机遇。从属性上来看,清篆基本脱离了书法的实用属性,已完全艺术化,内容也各臻其极,又将篆书艺术推上一座新的高峰。近现代篆书的发展很大程度上延续了清代的风格。随着出土文物的增多,篆书又重新映入今人的视野,并数度引发创作热潮。许多书法家利用有利条件效习前人佳作,使得篆书的技法更加成熟,书风也愈加多样化。

二、篆书的主要艺术特点

篆书作为我国最早使用的规范性文字之一,多用于各种隆重、庄严的场合中,比如用于表彰的功德石、皇帝发布的诏书、排兵布阵的虎符等。但其书写空间十分有限,所以篆书字体总体呈瘦长的样式,即字形纵向拉伸,线条十分纤细简洁,字里行间疏密错落有致。同时,篆书在书写上遵循“天圆地方”的理念,字体多为上松下紧,整体的结构布局错落有致,给人十分肃穆、庄严的感觉,充分表现出古人对自然规律的崇敬、对宇宙天地的敬畏,也初步形成了追求文字字形圆润方正、章法匀称错落的书法审美标准。

(一)笔画平和

篆书的基本笔画包括横、竖、挑、勾、折等十余种。从整体上看,篆书的笔画从头至尾粗细基本一致,没有太多的轻重变化。笔画之间的距离也十分均匀,表现出一种平和、稳重的视觉感。例如弧形笔画,它是篆书的一种特色,即用弯曲的线条展现笔画的婉转流动,以增强字形的变化和美感。弧形笔画两个部分着墨的深浅基本一致且相互对称,其形态呈欲右先左、欲上先下的圆劲势态,使得两弧中间的衔接处十分自然,能够将文字的不同部分结合起来,从而构成篆书的各种字形,并产生独特的艺术效果。

(二)线条连贯

篆书的线条十分流畅、圆润,每一个线条都宛如一条缓缓流畅的溪流,自然婉转,其中没有折角和断笔,给人一种连贯、柔和的感觉。在篆书字体中的直线通常都是用平行的,如“義”字的上部分的三个横画,在书写时应注意不要用直横,应保留一定的弧形;又如“来”字,其上下部的曲线表现出一种对应关系,上部分的两条曲线尾部向内弯曲,下部分的两条曲线将尾部向外弯曲,其分别表现出相抱和相背的姿态,十分美观。除此之外,篆书的线条还有对称、层次等关系,正是由于其多样的表现方式,才使篆书字体具有较高的艺术美感。

(三)字形方正

篆书的字形以方正为主,结构十分严谨,给人一种端庄、大方的感觉。首先,篆书的每个字都有固定的结构和比例,无论笔画繁简,抑或字形长短,都恰到好处,看起来非常和谐;其次,篆书的字形简洁,虽然有的字笔画复杂,但是却并没有使用过多的装饰、花边等线条进行修饰,这种简洁的字形使得篆书看起来非常得体;最后,篆书的字形重心突出,每个字都有明显的上下或左右的分界线,使得篆书看起来十分稳健有力。

(四)章法严谨

篆书字距、行距的排列齐整,尤以小篆为最,其纵横行列非常匀称,宛如一队队整齐的行伍。一般而言,篆书的上下字距大于左右字距,并且横向排列略紧密,纵向排列略疏朗,看上去显得十分修长。另外,篆书的章法还讲究大小协调。这里的大小协调有两层含义,第一,各字之间的间距与字的大小要协调,所以书写时应合理间隔留空,使其具有几何美感;第二,不同的字凑在一起要显得协调,在一幅作品中的字不能过大或过小,以避免突兀。比如“图”“圆”等字为四方结构,较为饱满,书写时应略收缩空间,而“史”“丈”等字具有部分张开的结构,书写时可稍拓延空间,避免出现视觉偏差。总之,篆书对章法的要求十分严格,远胜于楷书和隶书,书写时应合理布局,达到变化统一、顾盼生姿、平衡和谐的效果,才能充分展示出篆书的美感。

(五)意蕴中和

中和,即中庸、平和的意思,它是篆书艺术内蕴的一种表现。中和一直是我国传统道德标准和哲学思想中的重要主张,即隐喻为人处世应中正不偏,适度而有节,其在篆书中得到了明显的体现。首先,篆书在书写上以中锋为主,此种运笔方式内刚外柔,正表现出君子的谦谦风度;其次,从审美的角度来看,篆书的法度严谨,对书写提出了近乎严苛的要求,有别于其他艺术在创作上突出情感的主张。但这并非意味着篆书不注重情感表现,而是要求书家在创作时绝不可任情恣性,要在真情实感的基础上对自身的情感进行理性节制,从而创作出“情理融通”的作品。

以左宗棠为例。左宗棠是晚清时期著名的政治家,他在篆书上同样颇有造诣。纵观其作品,左篆多具有朴茂雄浑的正大气势,能够表现出作者内心的刚强果决,但同样也注重收敛。在用墨上,左宗棠将内心剧烈的情感起伏融入墨晕之中,使得浓淡干枯之间呈现出千般变化。但他善于用理性思维节制情感,所以墨晕虽凝重饱满,却干湿有度。另外,左篆在书写时顺任情感,不刻意寻求字形、线形的粗细一致,但这种大小参差又并不过度,而是错落有致、整齐均匀,从中透露出一种知进退、懂取舍的理性。因此,篆书艺术重视的是情、理结合,通过以理节情让作品达到平和,这也能够充分满足观众社会性、伦理性的心理感受。

(六)意境深远

意境,即作者塑造出的精神内容、表现出的思想境界。篆书创作讲究意境,即在写形的基础上,进一步抽象、概括出其中的内涵并展示出来,从而将观众引入到作者的精神世界中。正是由于篆书在意境上的深远,其才能在数千年的演变历程中,长期保持着生命力、创造力。意境也是作者在精神、思想等方面的寄寓,东晋著名书法家、被誉为“书圣”的王羲之最早提出了这一概念。他认为书法中蕴含着一种意味,而创作的目的就是通过文字的书写,让观众充分感受这种意味。后人在此基础上进一步总结:“须得书意转深,点画之间皆有意,自有言所不尽,得其妙者,事事皆然。”

例如唐代篆书大家李阳冰具有代表性的篆书作品《三坟记》,该幅字诞生于唐大历二年,在笔法上承袭了李斯的玉筋笔法,字体修长,笔画从头至尾粗细一致、流畅而洁净,曲线婉转而飘逸,以清矍的风貌脱颖而出。但该幅作品在笔意上又超越了传统,其书写就像蚕吐丝一样自然流畅,而笔力却似绵裹着铁一般有力,将篆书之美展现得淋漓尽致。观众欣赏该作品时,也可以从中感受到浪漫、洒脱的气息,这正是盛唐鼎盛文化的一种反映。李阳冰将这种文采风流融入作品之中,展示出一种高雅、深远的意境。

综上,篆书的演进是不可逆的,它始终受着创作主体与时代审美思潮的影响,但唯有“写意”的精神和境界始终引领其发展至今。

三、篆书的技法

(一)注重基本点画

篆书属于中国早期的文字,其基本笔画并不复杂,尤其大篆、小篆只有“点”“直”“弧”三种笔法。其用笔和楷书也存在较大不同,楷书讲究灵动,而篆书讲究圆劲与否。另外,篆书书写时还应注意点画均匀之美,使笔画看起来婉转流畅。

1.点法

篆书点法的主要特征是浑厚而无棱角、平稳而不侧,其核心笔法是:落笔至点中心,再揭锋外旋沿顺时针方向转笔,待收笔时向上弯行,并顺势收锋于点腹。这样写出来的点笔力集中,显得十分饱满。另外,篆书中的点多和其他笔画连在一起,呈短竖、短横的形态,所以又分为:正、横、竖、侧、撇、捺、横挑、上对、上分、下对、下分、左二、下三、左三、四平、多合共十六种形态,每种形态在书写上各有要领。如写横点时,应逆锋起笔,稍顿即向右下运笔,再转势向左下方行笔、渐提,最后收笔出锋;写横挑点时,左右两点的起笔应基本相对,然后顺势向左下或右下出锋;写撇点时,应逆锋起笔,转笔向左下方运行渐提,或回锋收笔,并注意笔画不要粗大。由此,学习篆书时应注意区分上述点法并将要领加以总结、归纳,从而掌握正确的书写方法。

2.直画

篆书的直画主要有横、竖、斜三种形态,但无论哪个方向的线条,都应保持圆劲均匀,且粗细基本一致。书写横画时,应圆起,使起笔圆润,中锋立起,同时蓄力为下一步做好充分准备;起笔立锋后,铺毫保持中锋行笔,不急不缓,自始至终稳定行至末端;行笔至末端,轻驻提笔聚锋收起,让末端呈现自然的圆形,也可以轻驻后作适当的回锋。同理,竖画和斜画在书写上与横画一样,只需沿着笔画的方向即可。

3.弧画

篆书中的弧主要有圆弧、角弧、方弧、不规则弧等,一般都由两笔写成,其具有相背、呼应、均间、平行等关系,从而构成了篆书庄重的仪态。弧画书写的要点是:行笔过程中,手腕应随着弧线的方位转向,推笔前行,行笔过程中笔锋保持中锋状态,写出的弧画自然具有柔韧性与弹性,否则就会造成侧锋甚至绞锋的状态,导致线条散乱。

(二)掌握运笔的方法

篆书的运笔包括起笔、行笔和收笔三个环节,在书写过程中分别具有不同的作用。第一,起笔。起笔如何关系着行笔和收笔,对书法作品的质量有着重要的影响,所以一定要对起笔加以重视。篆书最基本的起笔方法是逆锋起笔,即逆着行笔的方向入笔,再向下或向上圆转一周,将起笔的笔锋盖住,这样起笔可以让笔画头部显得圆润、厚实,从而为接下来的行笔奠定良好的基础。第二,行笔。行笔是笔锋在纸上运转的过程,即运笔书写。篆书是一门书写艺术,其艺术水平的高低全都体现在线条质量上,要想写出高质量的线条,行笔至为关键。行笔时应控制好力度,做到均匀自然发力,并根据笔画的大小和走势来调整力度,使笔画粗细得当,表现出沉着、遒劲的效果。另外,还应该按照笔画的方向和走势来行笔,确保行笔的连贯性和流畅性。第三,收笔。收笔即把铺开受力的笔毫收束起来,让它逐渐恢复到初始的状态。宋朝的书法大家米芾认为:“无往不收,无垂不缩。”这里的“收”和“缩”就指的收笔。篆书的收笔关系着字形的完整度,也对整个作品的形象和意境有着重要影响,所以收笔时应做到“圆收”,即根据笔画的样式,采用回锋、提按、转折等方式,保持笔画的尾部圆润饱满。

综上,运笔是用手指与手腕发力书写的过程,是篆书创作中最关键的环节,书写者只有掌握篆书起笔、行笔和收笔的要领并灵活应用,才能创作出优秀的作品。

(三)正确“布白”

篆书是用墨在纸上书写的艺术,墨晕之外存有纸白,所以书写时应正确“布白”。“布白”的方法有以下几种。第一,均间布白。不同的横线、竖线、弧线间的空白,都属于均间布白。书写时应将空间划分均匀,让字形看起来严整有序。第二,均间呼应。有的文字字形较复杂,比如“图”“夏”等,用墨时除了考虑平行线之间的等距关系外,也应考虑上下左右的呼应,让不同的线条交错贯通,避免出现疏密差异过大的现象。第三,计白当黑。即将字里行间的虚白按墨黑一样安排,其中虽无着墨,但也是整体布局的重要部分。例如“西”字,其上下两部分之间的空间较大,书写时应避免出现大的张合,使其符合计白当黑的规则。因此,书法中的黑墨白纸正犹如哲学中的“虚实”一般,书写时只有合理“布白”,才能提高作品的意境,呈现出虚实相生的效果。

(四)合理布局

布局即对整个作品作全面规划,表现出良好的整体效果。所以书写时应合理布局,突出内容核心。其主要可以采取以下方法。第一,排列。篆书在排列上要求整齐划一,每个字的大小一样。书写前可通过打格、折格的方法对齐。如果排列出现偏差,就会严重影响作品的质量。第二,疏放。篆书的间距总体上应疏放自然,例如书写草篆时,可以有行而无列,通篇布局则显得自然生动、错落有致,就能将草篆的魅力尽数展现。但这种错落也遵循一定的规矩,切忌一味放纵,否则会让文字的排列显得杂乱无章。第三,落款。篆书在落款时尤需注意,一般而言,字数较多的作品其中堂、条幅、最末一行应不少于四个字。如最后一行空白较多,可直接落款于空白处;如所剩空白不多,则应另起一行落款。

(五)掌握字法和篆法

字法就是选择、使用文字的方法。篆书所使用的文字主要是篆体,篆体门类繁多,不仅包括常用的小篆,还包括金文、权诏、碑额以及历朝历代极具个人风格的一些篆书作品,其字形是十分丰富的。所以选字时必须运用一定的方法。首先,篆书的历史悠久,字形、字义也不断演变,选字时应详加考证,确保所选文字的正确性。其次,将不同的字组合在同一页面时,应确保其具有一致的风格,不能将不同时期字形差异较大的字强凑在一起。最后,应当学习篆书的理论知识,例如《说文部首》,理解造字“六书”的原理,掌握文字的构形方法,从而为篆书创作奠定坚实的基础。

篆法以字法为基础,即根据篆书的特点以及在表现上的需要,对选定的文字进行艺术处理,它是一系列技巧和方法的总和。通过适宜的篆法,既能让文字更加符合篆书的结构规范,又能提高作品的艺术意蕴。篆法的应用首先应恪守规范,即对篆文进行艺术处理时应确保规范性,不能随意省略偏旁、增减笔画;对一些存在争议的字应查工具书核实,尤其应注重参考清代篆书名家作品中所用的字,这也是篆书艺术多年发展沿袭下来的一条准则。其次,合理创新。对于篆书中没有的生字,允许按造字原则组合偏旁部首。近年来,浙派篆书艺术逐渐盛行,正得益于创新精神。浙派书法家为增强篆书艺术的表现力,常用不同篆体进行穿插,还杂用异体字,但这种创新并非毫无根据地生拼硬造,而是对高超艺术造诣驾驭的结果。

综上,字法和篆法是篆刻艺术的重要基础,字法确定了所选文字的正确与否,篆法则解决了它妥与不妥、美与不美的问题。新时代进行篆书创作时应多学习、借鉴名家流派,掌握完备的字法和篆法知识,以提高书写的准确性和美观度。

(六)展示气象

篆书以文字为表现对象,它可以被归为造型艺术的门类。但篆书中的一些审美特质仅通过形体构造是很难表现出来的,这就需要作者将自身的情感、创作意识融入其中,从而展示出相应的气象,提升作品的格局。篆书中的气象一般有庙堂之气、书卷之气、山林之气、工匠之气等,追求的是在字里行间中展示出气象万千。例如秦代李斯的《泰山刻石》,其字形规整,偏旁的书写始终一致,而且字径较大,字势极力外拓,张力十足,远观时尤能感受作品中的宏大气象,正体现出“书不尽言,言不尽意,立象以尽其意”的格局,也尽显作者重视法度,规行矩步的主张。因此,篆书在书写上是有严格规范的,这在一定程度上限制了其审美情趣的表现。然而,通过合理创作和重视视韵的表现,就能展示出形式之外的气象。这样的作品必然是生机盎然的,能够让观众感受到其内在意涵之后而感到欢愉。

(七)协调文学与书法的关系

篆书创作即书写一定的文字,这些文字组合起来就形成一定的文体,也表达出相应的内容,比如诗、词、歌、赋等。书写完成后,篆书作品不仅具有造型美,还表现出深刻的文化内涵。所以在选择文字内容时,一定要协调好文学与书法的关系,让文辞风格与书法相得益彰。比如说选择《燕歌行》《出塞》等边塞诗作为表现内容时,这些诗歌慷慨激昂,充满了豪气,则宜用硬朗的风格进行书写;选择《归园田居》《过故人庄》等田园诗作为表现内容时,这些诗安逸恬淡,适宜用柔和的风格进行书写。

综上,文学是十分含蓄的,而书写艺术则较为直接,但它们之间存在着天然的联系。一方面,篆书创作以文学内容为基础,作品也具有个性化的品质;另一方面,篆书作品可以能动地反映出内容的语境与精神气质,二者的相互影响使文境在书风催化下得以尽显艺术旨趣。

四、结语

篆书是一种极富魅力的艺术表现形式,它在数千年的演变过程中历经兴衰,所以篆书作品往往都独具特色,能够向观众传递深厚的历史和文化信息。篆书的技法丰富多样,作为新时代的篆书爱好者,不仅要系统学习相关理论知识,还要掌握文字的构型原理,并将自身的情感和创作意识融入其中,才能创作出优秀的作品。

参考文献:

[1]于淼,秦宗林.汉代隶书对篆书的影响和改造——以汉篆疑字释读为中心[J].出土文献,2023(01):86-92+157.

[2]刘禹昕.吴让之篆书《吴均帖》艺术特点及创作启示[J].美与时代(中),2023(05):127-129.

[3]易靖.“带走之旁的字”篆刻教学课例[J].江苏教育,2022(93):53-56.

[4]郭佳慧,苏显双.篆书视角下中国书法艺术美学及发展趋势探究[J].新楚文化,2023(23):38-41.

[5]钟明善.绝伦妙笔凌秦汉——刘自椟先生的篆书艺术[J].大学书法,2023(04):17-22.

[6]刘超.基于篆书视角探究中国书法艺术美学及发展趋向[J].艺术评鉴,2022(22):21-24.

[7]邓欢华.“中原书风”在当代书法艺术中的传承和发展[J].美与时代(中),2020(04):91-92.

[8]顾静馨,王坤茜.当代艺术语境下书法艺术的发展变化[J].名作欣赏,2021(08):172-173.

[9]苏侃.地域文化生态对书法艺术的影响探究[J].美与时代(中),2020(08):79-80.

[10]聂国强.明代篆书风格研究及对书法史教学的价值意义[J].书画世界,2023(07):15-18+23.

[11]李永忠.在篆书系统内认识商周金文的审美品质[J].中国书法,2023(07):53-56.

[12]郭书含.婉曲多姿巧拙相融——徐三庚《篆书册》艺术特征探析[J].青少年书法,2023(14):11-14.