云冈石窟第 13 窟乐伎图像探究论文

2024-03-09 11:11:10 来源: 作者:liyuan

摘要:云冈石窟是中国晋北地区重要的石窟雕刻遗迹,其丰富的造像是北魏社会文化与佛教艺术的完美结合。第13窟位于云冈石窟中部窟群,云冈“五华洞”之一,是北魏政治经济繁荣稳定时期的产物。本文通过分析13窟中乐伎组合形态、演奏特点,探究北魏平城时期音乐发展面貌,了解政治、经济、文化发展对音乐的影响,对认识北魏最繁盛时期的音乐文化具有重要意义。

摘要:云冈石窟是中国晋北地区重要的石窟雕刻遗迹,其丰富的造像是北魏社会文化与佛教艺术的完美结合。第13窟位于云冈石窟中部窟群,云冈“五华洞”之一,是北魏政治经济繁荣稳定时期的产物。本文通过分析13窟中乐伎组合形态、演奏特点,探究北魏平城时期音乐发展面貌,了解政治、经济、文化发展对音乐的影响,对认识北魏最繁盛时期的音乐文化具有重要意义。

关键词:云冈石窟;13窟;乐器;北魏音乐

北魏处于汉与唐的过渡时期,音乐发展吸取了汉代音乐的特点,其自身开放包容的观念也为唐朝音乐的繁荣奠定了基础。11、12、13三窟是一组,具前后室的12窟是中心窟[1]。据水野清一、长广敏雄推测,13窟除主尊及一些重要造像以外的空白壁面被开放给了普通信众施造佛龛。[2]故其中的音乐现象更全面地展示了北魏繁盛时期皇家、贵族与平民的音乐文化状况。同时,石窟音乐图像反映出的社会形态、文化发展、音乐功能和意义等,都能以全新的视角审视北魏平城音乐文化的多重面貌,如鲜卑本土文化与西域外来文化的融合、汉化改革的成效、佛教艺术中国化的进程等。本文通过对13窟雕刻的音乐现象进行统计,分析乐伎图像特点,进一步分析石窟开凿时的社会背景、文化现象、宗教发展等,以期对北魏音乐文化研究更加全面立体。

一、云冈石窟第13窟伎乐组合形态

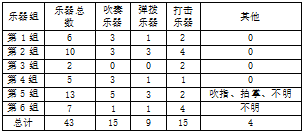

根据笔者实地观察和对现有资料的统计,13窟目前现存的乐伎组合共有6组,能分辨出乐器的乐伎有43身。雕刻乐器有西域的筚篥、义觜笛、琵琶、横笛、鼓、腰鼓、担鼓、齐鼓、毛员鼓、手鼓等,鲜卑民族的吹指,也有汉族传统乐器排箫、琴,佛教乐器法螺、铜钹。

(一)伎乐形象组合与乐器图像统计

第一组:东壁中部第3层龛龛楣6尊,所持乐器分别为:筚篥粗腰鼓横笛五弦细腰鼓法螺

伎乐位于东壁中部第3层龛龛楣,楣面分两排,既上下重叠,又左右对称。上排每格中各雕一尊飞天,下排中间格子内雕一佛、二胡跪供养人,余格内各雕一伎乐天,手持乐器凌空演奏。

第二组:南壁东端第3层第四排龛龛楣10尊,所持乐器分别为:

右侧:五弦排箫横笛腰鼓檐鼓

左侧:腰鼓拍掌竖箜篌筚篥五弦

乐伎雕刻在南壁东端第3层第4排圆拱龛内,10尊乐伎呈拱形分别列于拱龛左右两侧,乐器组合规整。

第三组:南壁东侧第3层龛右侧2尊,所持乐器分别为:

腰鼓齐鼓

乐器位于南壁东侧第3层龛,两尊伎乐天,手持腰鼓、齐鼓,凌空演奏。

第四组:南壁东侧第6层共5尊,所持乐器分别为:

横笛五弦檐鼓筚篥义觜笛

乐伎组有3件吹奏乐器、1件打击乐器、1件弹拨乐器,音乐和谐优美。

第五组:南壁东壁上层第7层天宫伎乐13尊,所持乐器分别为:

风化无法辨认法螺琴(筝)吹指竖箜篌角埙手鼓毛员鼓排箫筚篥横笛五弦拍掌

乐伎位于第13窟东壁第7层,与窟顶相接。乐伎上方有两排三角垂饰作为装饰,乐伎各自一龛。这组乐伎雕刻完整,配器丰富,充满西域风格,将这一时期的音乐演奏场景呈现在眼前,反映了北魏音乐对外来音乐的包容吸收。

第六组:南壁西壁上层第7层天宫伎乐共7尊,所持乐器分别为:

风化无法辨认细腰鼓担鼓法螺铜钹竖箜篌鼓

乐伎头梳大髻,眉清目秀,龛前雕刻勾栏,乐伎手持乐器演奏。

第13窟的乐器分类如下:

以上出现的乐器有4类,①吹奏乐器有:筚篥、横笛、义觜笛、角埙、排箫、法螺等;②弹拨乐器有:五弦、竖箜篌、琴(筝)等;③打击乐器有:鼓、腰鼓、担鼓、铜钹、齐鼓、手鼓等;④拍掌、吹指乐伎等。由上可知,6组伎乐吹奏、弹拨、打击三类齐全,各类乐器数量匀称,经资料对比后发现,石窟中雕刻的乐器与后世音乐有一定的传承关系。

二、音乐文化特点

(一)第13窟乐伎图像中的西域音乐

云冈三期雕刻的伎乐体现了浓重的龟兹乐、西凉乐风格。从龟兹乐、西凉乐的发展史和隋唐九部乐的配置可以看出,龟兹乐主要以打击乐为主,西凉乐则以弹拨乐为主。13窟是北魏繁盛时期的作品,窟内乐器及伎乐的排列组合反映出鲜卑民族“杂糅并济,胡风胡韵”的音乐风格。

西域乐器鼓因其本身独特的音乐属性使它成为乐队中必备的乐器。13窟中鼓的种类丰富,有粗腰鼓、细腰鼓、檐鼓、齐鼓、毛员鼓等。不管是在大型乐队中作为打击乐器,还是在小型乐队中作为一个伴奏乐器,鼓在云冈伎乐雕刻中都有着非常重要的作用。大量使用的鼓体现出外来西域乐器在北魏音乐生活中有着举足轻重的地位。这样轻便的打击乐器十分符合北魏鲜卑的日常生活习惯,容易携带演奏,音响变幻多样。

(二)第13窟乐伎图像中的传统乐器

北魏是我国历史上第一个少数民族入主中原的王朝,帝王为了能够名正言顺地一统中原,得到百姓的认可,即开始汉化改革。在汉化改革的推动下,鲜卑本民族音乐、西域音乐与中原汉族音乐逐渐融合。从云冈三期雕刻的32种乐器来看,排箫、琴、笙这样的汉族小型乐器使用较多,丰富的乐器体现了北魏音乐文化的高度繁荣,在乐器选择上具有一定的科学性、实用性和合理性。13窟中出现了2件排箫、1件琴。

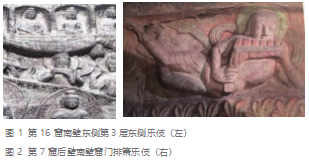

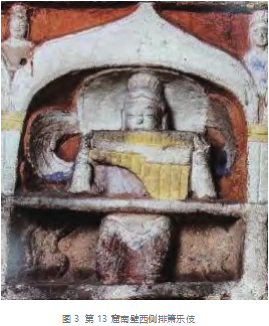

在云冈石窟雕刻的汉族乐器中,排箫的数量最多。排箫是我国传统乐器,在三期长达六十余年的雕刻中,展示了排箫在演奏方式、乐器形制、乐队职能的变化。云冈石窟中的排箫,演奏方式主要是乐伎两手分别拿着排箫的两侧,两手手臂弯曲,乐器置于胸部,口对乐器上部吹奏。从早期16窟来看,排箫在乐队中应作为一个高音乐器。早期排箫的特征是多段形制、长短相近的短管与少量长管排列,由音管竖箍固定在一起(见图1);在中早期第7窟中出现的排箫乐伎形制也是如此(见图2)。13窟雕刻的排箫形制开始变化,乐器的音区逐渐饱满,音域更加宽广(见图3)。在晚期造像中,形制固定下来,低、中、高音完备,音域宽广。排箫音域、形制的变化与北魏汉化改革政策的推进有很大的联系,皇家和民间逐渐接受并熟练运用,排箫在乐队中起到更加重要的作用。

(三)第13窟乐伎图像中的梵音法器

13窟的6组乐伎中,3组雕刻了法螺,1组雕刻了铜钹。法螺,也称蠡或贝,是一种单音乐器,没有固定音高。铜钹是由青铜制成,整体呈圆形片状,中间部分有穿绳用的细孔。在佛教中,铜钹为伎乐供养具之一,演奏时双手持绳,两片铜片互击摩擦发出声响。云冈石窟中雕刻的铜钹形制、奏法与现今的铜钹几乎是一样的。

铜钹在流传中国的过程中,本身的宗教性逐渐淡化,慢慢成为一种节奏乐器,被大量运用在世俗性和娱乐性的音乐场景中。而法螺则始终保持着宗教的个性,并未真正融入我国的俗乐之中。这两件佛教法器在云冈乐伎图像中占有不小比重,在演奏时可以营造空灵圣洁的意境。在隋九部乐中,天竺、龟兹、西凉等重要的胡乐类的乐部中也都使用了法螺和铜钹。13窟南壁西侧第七层的天宫伎乐中,同时出现了法螺和铜钹乐伎,位于乐组中间位置。

三、第13窟与北魏文化

(一)13窟基本概况

第13窟是一座穹庐顶大像窟,平面呈马蹄形,被称为“佛殿窟”,高13.5米、宽10米、进深9米。其壁面、明窗、窟顶都是洞窟佛教内容和艺术表达的主要框架,虽然东西壁部分龛像布置缺乏整体统一之美,但造像雕刻十分精美,是雕饰巧丽的艺术精品。最具代表的主尊交脚菩萨像,是中部窟群的第二个大像窟,也是云冈石窟中第二个以“交脚椅坐像”为主尊的洞窟。主像坐于方座之上,交脚垂地,屈膝自然,左手抚左膝,右手向上举掌。在右手肘与右膝间雕出一身力士,造型优美。13窟的“七佛立像”雕刻于南壁明窗与拱门之间,七佛一字排开,身穿双领下垂式袈裟,内衣胸口束带。在龛盖下方,中间雕刻三身,两边各雕刻两身。从窟壁来看,除了由皇家主持计划的内容之外,很多雕刻风格也有明显的民间痕迹。

(二)社会形态

北魏之前,北方长期处于混乱状态,史称五胡乱华时期。作为我国历史上第一个入主中原的少数民族来说,统一中原,稳固政权尤为重要。

13窟因其交脚菩萨像脚下出现“黑石”,所以雕刻时间在学术界有争议。有学者认为13窟开凿于昙曜五窟前,但近代研究大多都认为,13窟开凿于昙曜五窟之后。还有猜想认为13窟建造年代正值孝文帝年幼,冯太后代为执掌朝政大权的时期。冯太后不甘心把太和改制的大功全部让给孝文帝,她需要更高的威望、更大的权力。[3]石窟建造必然会迎合冯太后,在皇权争斗时,效仿文成帝的凿刻不仅可以稳定鲜卑贵族的情绪,也可以使冯太后在皇权争斗中地位更高,这就具有深刻的政治含义。

窟内雕刻内容反映了当时的社会形态,虽说皇权争斗正在进行,但社会整体发展稳定太平。社会安定为音乐发展提供了稳定的环境,皇室贵族、平民百姓有足够的精力开展文化生活。恢复礼乐是汉化改革的重要内容,是北魏皇室向封建制度靠近的方式。中国自古就重视音乐的社会作用,音乐与政治相关。北魏皇帝为了能名正言顺地统一全国,就必须从各方面得到中原人的认可,使用汉族乐器就是其中一步。汉族乐器在乐队中与外来乐器和谐共存,也从侧面体现出北魏统治者希望的民族大融合现象。

(三)经济发展状况

从道武帝建国,到太武帝结束北方群雄割据的局面,北魏推行的掠夺与徙民政策,使平城这座昔日的边陲小县迅速跃升为政治、军事、经济及文化中心。随后征服西域,又将平城推向东方国际大都市的新高峰。各国各地贵族官僚、儒道沙门、能工巧匠、租赋商贩、金银财富汇聚平城。云冈中期政治稳定、经济繁荣、文化生活丰富、科技发达,为石窟艺术的发展提供了丰厚的经济基础。

中期石窟雕刻手法在早期昙曜五窟的基础上更加娴熟精巧,整体布局更有规划。从外崖壁可以看出,11、12、13及13-4窟,这片高近20米的区域是按统一计划斩山辟出的,这样浩大的工程必然要依靠国家的力量才能完成。[4]在北魏统治者的提倡下全民信佛,并举全民之力修建石窟。石窟雕刻本身具有很高难度,石窟依山而建,佛像多为大型造像,对技术要求高。自辽代以后石窟数量减少,寺庙、泥塑等成为佛教宣传的重要途径。

13窟内乐伎形象生动,乐器雕刻精美、演奏场所细致生动、服饰打扮整齐考究。窟内的6组乐伎中,5组都是配置完整的乐队。北魏中期音乐的繁荣、经济富足、雕刻技艺高超。东壁第7层乐伎组,乐伎身着统一的X形汉族上衣、铜金纹裤子,梳着统一的发髻,坐于天宫栏墙之中,乐伎的样貌、胖瘦、神情都有精心雕刻。

结语

云冈石窟是北魏定都平城后开凿的石窟,是北魏早期皇家音乐与民间音乐的真实反映,体现了北魏近百年音乐发展的最高水平,是研究北魏音乐文化的重要依据。通过对云冈石窟乐伎图像的研究,可以与古文献、墓葬乐伎中北魏音乐情况相应证,也是重现社会发展情况的最佳途径。其中,外来乐器的产生与发展更是体现出北魏兼容并蓄、海纳百川的文化交流态度,为隋唐时期音乐大繁荣提供了强有力的支撑。

参考文献:

[1]宿白.云冈石窟分期试论[J].考古学报,1978(01):25-38.

[2]水野清一,长广敏雄.雲岡石窟:第10卷本文[M].京都:京都大学人文科学研究所,1953:41.

[3]赵一德著.云冈石窟文化[M].太原:北岳文艺出版社,1998.10(2002.5重印).

[4]赵昆雨,员小中.云冈石窟之谜[M].青岛:青岛出版社,2021.11.