巴赫《平均律钢琴曲集》上集赋格间插段创作技巧分析论文

2023-08-17 09:08:57 来源: 作者:xiaodi

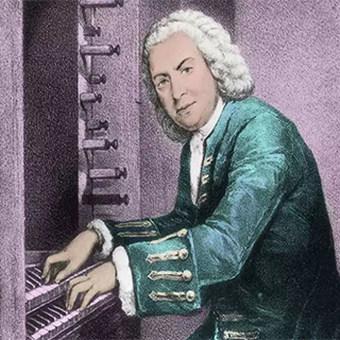

摘要:约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685.3.21—1750.7.28),出生于德国,巴洛克时期作曲家、键盘演奏家,他是巴洛克时期音乐的集大成者,精通文艺复兴晚期及巴洛克时期的所有音乐形式。

摘要:约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685.3.21—1750.7.28),出生于德国,巴洛克时期作曲家、键盘演奏家,他是巴洛克时期音乐的集大成者,精通文艺复兴晚期及巴洛克时期的所有音乐形式。《平均律钢琴曲集》(分上下两集)是巴赫音乐创作的巅峰之作,里面共有四十八首赋格,这部作品总结了他赋格曲写作当中的全部对位技巧,是他对位键盘作品中最具有成就的代表作。在巴赫的赋格中,可以看到性格鲜明的主题和流畅而缜密的对题,但其中最值得关注的却是赋格间插段的处理和运用,它在主题与对题、答题之间起着对比、调节作用,因此研究间插段的创作技巧对实际写作和分析具有现实指导意义。

关键词:巴赫;对位;平均律钢琴曲集;赋格;间插段

巴赫是德国非常有影响力且非常伟大的作曲家之一,《平均律钢琴曲集》是他的巅峰之作,现在关于巴赫或《十二平均律钢琴曲集》的研究多不胜数,且绝大多数都是针对其中的某一首赋格曲或前奏曲进行分析研究,但笔者认为赋格当中不可或缺的一个部分——间插段,它值得给予更多关注。

本文结合了巴赫的生平及其作品创作历史背景,运用作曲技术理论对巴赫的《平均律钢琴曲集》进行分析与研究,采用谱例分析和文献研读方法,以赋格中的间插段作为主要研究对象,研究其材料来源、声部数量、使用的对位技术、调性发展与布局。

一、赋格与间插段

(一)赋格的释义

“赋格”意为“逃离”和“追逐”。赋格曲是一种开放性的复调音乐体裁,它既可以独立存在,也包容其他类型;既可以依附于其他体裁,也能够最终转化和繁衍别种体裁;既是一种具体的技术手段,也是一种抽象概念。

(二)赋格的发展

赋格产生于15世纪,这种早期的复调音乐形式是将个简洁主题先单独陈述,再按照一定的音程距离由各声部轮流加以模仿而构成,这种赋格形式没有间插段。到了文艺复兴时期,大约16世纪,复调音乐进入“严格对位风格”时期,复调音乐理论与实践都处于一个空前高度,赋格也发展到一个成型阶段,这个时期主要是将赋格用于经文歌、弥撒等合唱复调音乐写作中。

巴洛克时期,赋格发展到最为辉煌的时期,成为当时最高级的复调音乐形式。由巴赫完善了赋格的独立体裁意义,对赋格形式发展作出了不朽贡献。巴赫的一生创作了大量赋格曲,其结构形式多样,复调技巧丰富,内涵深广,直至20世纪末,依然是复调音乐领域中高耸的丰碑。

古典主义时期的海顿、莫扎特及同时代的格鲁克等作曲家,将赋格的应用范围扩展到歌剧、交响乐等体裁音乐中,使赋格形式在戏剧性与交响性方面的艺术表现力得到开拓。其中古典主义乐派代表人之一的贝多芬将赋格形式进行创新,对赋格结构形式进行突破性发展,比如:转调布局范围的扩大,间插段新对比材料的引入,赋予赋格主题陈述与展开以浪漫主义气质等。贝多芬在赋格发展方面的创新贡献,使其达到历史上又一个顶峰期。

浪漫主义时期,受到贝多芬影响,19世纪柏辽兹、李斯特等人的赋格都表现出鲜明的形象特性和强烈的戏剧效果,这些都是继承与创新的结果。浪漫主义中晚期,俄罗斯民族乐派的格林卡及之后的里姆斯基-科萨科夫、柴科夫斯基等作曲家的赋格都在继承西欧传统音乐基础上,结合俄罗斯民族音乐风格,赋予赋格新的色彩特性,为赋格形式的民族化、现代化开辟了一条新的路径。

到了20世纪,这是赋格重现光芒的一个世纪。不论是应用于其他体裁音乐中的赋格,还是作为独立体裁乐曲而存在的赋格曲,又或者是组成《前奏曲与赋格》套曲曲集等,都获得了不同风格作曲家的重视与创新热情。在这个时期,经历了帕勒斯特里那、巴赫、贝多芬这几位里程碑式音乐大师的创造、发展、完善后,赋格形式显示出不朽的生命力,各流派的作曲家都将其创新技术及语言特点综合体现在赋格写作中,作曲家都开始大胆突破赋格这种传统形式,甚至产生出变异性特征。

其中,肖斯塔科维奇这位20世纪的作曲家将传统赋格形式与民族特性、时代特性进行结合;一些中国作曲家在交响乐、大合唱等体裁中的赋格创作更是呈现出多姿多彩的局面。

(三)间插段的释义

呈示部陈述结束,主题在中部新调进入之前或之后,以及每次进入之间起转换调性及连接、过渡、展开作用的结构成分称为间插段,或称为连接句或间插句。间插段的音乐性质是属于中间性,它是前面成分的自然延伸,是后面成分的自然准备。间插段的写作材料一般来源于呈示部,当然也有使用新材料的,运用转调技术或各种可动对位技术等进行写作,并且每次出现的间插段都要以第一间插段为基础,这样才能使间插段每次出现时都是非常统一的,因此可以看出间插段在赋格的写作中是非常重要的。

(四)间插段的发展

在17世纪,赋格学还不被认定是一个完整的学科,并未受到相应重视,但间插段已存在,经过不断发展、演变,逐步得到认可,特别是18世纪初,得到更加广泛运用。间插段具有打破主题进入规律化的作用,对音乐的结构具有调节功能。

二、间插段在《平均律钢琴曲集》中的运用

(一)材料来源

在一些关于赋格的专著中,对于赋格间插段的材料来源描述如下:张韵璇在《复调音乐分析教程》中写道:“间插段的素材大多来自主题、对题,并采取卡农式的模进……手法加以发展”。在龚晓婷的《复调音乐基础》中:“间插段的素材可以来自呈示部中出现过的任何成分(主题、对题、小连接),也可以引入新材料”。在林华的《复调音乐简明教程》中对于间插段是这样描述的:“间插段往往采取呈示部中出现过的乐思成分,如主题、对题等构成因素为素材”。于苏贤在《复调音乐教程》中写道:“间插段是发展性的结构成分,是将呈示部已呈示出来的内容(主题、对题、连接句等)进行发展、丰富,使音乐情绪逐渐增长的动力性段落。”

通过这些可以发现,对于间插段大部分的专著都将其材料来源概括为:呈示部中的主题和对题,当然,也有使用新材料进行创作的。通过对《平均律钢琴曲集》上集赋格部分进行分析,可以发现巴赫赋格曲当中的间插段材料来源大概可以划分以下几种类型:

1.间插段材料来源于主题

间插段如果采用主题材料的话,能产生延续、发展主题的作用,音乐整体更加统一,转调更为自然、流畅。以《平均律钢琴曲集》中第7首赋格为例,这首赋格的第三间插段(22~25小节)高音声部的全部素材都来源于主题a段材料,加以变化展开之后还加入了新的对比材料。这个间插段的三个声部以第22小节作为一个音块,整体向下模进一小节(见谱例1)。

以《平均律钢琴曲集》中第18首赋格为例,这首四声部赋格的第一间插段(9~11小节)中四个声部将主题材料进行拆分、重组,但仍然看得出材料来源于主题(见谱例2)。

2.间插段材料来源于对题

以《平均律钢琴曲集》第12首赋格为例,该赋格的第一间插段由三个声部组成,下方两个低音声部材料来源于第一对题开头部分的倒影进行。

3.间插段材料来源于小尾声

间插段中采用小尾声材料进行发展,但是《平均律钢琴曲集》中大部分小尾声的材料是从呈示部主题中的某一动机发展而来的,因此在某些分析中都将材料来源于小尾声的间插段归为材料来源于主题动机的类型。在第17首赋格中有两个小尾声,这两个小尾声(3~4小节、7~10小节)的材料来自呈示部中主题和对题的变化发展,而在该赋格中,第一间插段和第二间插段的材料又是从这两个小尾声中发展而来。

间插段的材料来源除了上述几种之外,巴赫也使用了材料来源于主题、对题或小尾声中的某一动机进行变化发展的间插段、采用其中某两个部分或某三个部分结合进行综合发展的间插段,又或是采用新的材料与主题、对题或小尾声组合而成的间插段。

在巴赫的《平均律钢琴曲集》当中,每首赋格至少有一个主题和一个对题,整首赋格的音乐材料基本上都来源于此,虽然按照材料来源划分间插段有以上几种类型,但在巴赫赋格中绝大多数间插段材料都源于主题与对题,这样才能保证整首曲子材料统一,他总是利用最少的音乐材料创作出最丰富的音乐,这也是巴赫赋格间插段的创作特点之一。

(二)规模大小

在学习写作赋格的时候都知道间插段的长度是可以根据其所处位置而定的,一般情况下,间插段的长短要与主题长短相当,当然,也有比主题长的间插段或比主题短的间插段,与此同时,间插段的声部数量也可以根据具体情况去改变,可以与赋格声部数目相等,也可以不相等。

在巴赫《平均律钢琴曲集》的48首赋格中,可以找到二声部的间插段、三声部的间插段,也能找到四声部和五声部的间插段。

在《平均律钢琴曲集》的48首赋格中,二声部的赋格有1首(I10);三声部27首(I2、I3、I6、I7、I8、I9、I11、I13、I15、I19、I21、I24、II1、II3、II4、II6、II10、II11、II12、II13、II14、II15、II18、II19、II20、II21、II24);四声部18首(I1、I5、I12、I14、I16、I17、I18、I20、I23、II2、I-I5、II7、II8、II9、II16、II17、II22、II23);五声部2首(I4、I22)。在以上这些赋格中,有二声部、三声部、四声部和五声部的间插段,且间插段的声部数目大致与赋格声部数目相同。例如:I10这首二声部赋格中,EP.1、EP.2、EP.3和EP.4都是二声部的。

当然,也有间插段声部数目与赋格声部数目不相同的情况,例如在I12这首四声部赋格中,EP.1为三声部、EP.2、EP.3为二声部,声部数目比赋格声部数目明显减少。在I3这首三声部赋格中,间插段的声部数目变成了三声部,比起赋格声部数目增加了一个声部。通过分析,可以了解在《平均律钢琴曲集》中,巴赫通过调节间插段的声部数量,在多声部织体中产生了不同效果,例如:间插段声部数目少于赋格声部数目的话,某些声部会采用休止手法,使声部之间的对比更加明显,在音响上产生非常好的效果;间插段声部数目与赋格声部数目相比增加的话,由于声部数目增加,声部由薄变厚,就能形成一种将乐曲逐步推向高潮的效果,尤其是在高潮部分之前出现的间插段效果更加明显。

(三)对位技术

间插段写作技巧是运用转调或各种可动对位技术等进行写作,并且每次出现的间插段都要以第一间插段为基础,这样才能使间插段出现时都是十分统一的。通过分析,可以发现在巴赫赋格的间插段中主要使用了:模进、复对位、卡农模进、自由对位等对位技术进行写作。

1.模进

间插段将呈示部中的某一个动机以模进手法进行展开,在材料形态不变的前提之下,借助材料在不同音级上的变化以达到发展乐思、转换调性、连接过渡的目的。巴赫在《平均律钢琴曲集》赋格中,采用模进手法的时候模进音程常表现出窄音程特征,如二度、三度、四度模进等,五度以上的宽音程模进用较少,因为会产生旋律脱节的感觉。

在巴赫的赋格中,几乎所有的赋格间插段都采用模进手法,只不过在模进的音程度数、模进的声部位置上有所不同。例如:I2 c小调赋格是一首三声部作品,其中EP.1(5~7小节)的高音声部采用了连续三次的上行二度模进。

EP.2(9~11小节)低音声部采用了下行二度模进的手法;EP.3中,整个14小节是13小节的上行二度模进。

2.复对位

在纵向可动对位中,能够按照一定的音程关系将声部位置加以转位的称为复对位。巴赫广泛运用了这种技术,将已写好的间插段运用复对位技术形成八度二重或八度三重结合。在《平均律钢琴曲集》中,巴赫运用复对位技法进行转位的方法有两种。

(1)直接转位

在赋格中,巴赫将同一个间插段运用复对位技法使间插段前半部分向后半部分转位,即:将间插段前半部分的声部位置进行调换后形成后半部分,并且这两个部分同属于一个间插段当中。

(2)间接转位

在赋格当中的两个间插段,后一个间插段是前一个间插段的转位,即:将前一个间插段的声部位置进行调换后形成后一个间插段。这种转位形式在《平均律钢琴曲集》上册中很常见。

3.模仿式模进

这种写法相对于前面几种略难,需要使用卡农写法来写作间插段,同时间插段在横向上也形成模进,虽然写作方法很难,但实际效果很好,这种写法在同一间插段内部比较常见。

在第二十四首赋格EP.2中,从横向来看,前两小节是后两小节的上行二度模进;从纵向来看,使用了复对位手法,材料上构成模仿。

4.自由对位

在赋格的间插段中,每一个声部都是具有独立意义的,但又相互对比,以第17首赋格的EP.1(11~13)为例,高、中、低三个声部是不同的节奏型,高音声部以紧密连续的十六分音符进行,低音声部与之相比音比较稀疏,使用八分音符进行连续下行小跳,中音声部的音时值相对要长,使用了二分音符与切分音在中间点缀性出现,三个声部相互形成对比进行。

(四)调性布局

间插段在赋格中承担着过渡到新调、调性转换自然的任务,并且间插段经常采用模进或卡农式模进手法进行写作,因此间插段内部的调性很少是单一调性,相反,它常常伴有多次调性转换。间插段通常从前面主题延续下来的调性开始,继而通过调式、调性的一系列发展逐渐向主题再一次进入时的调性上过渡。

通过对巴赫《平均律钢琴曲集》赋格间插段进行分析,可以发现,间插段的调性有主—属调的转换,包括上行或者下行四、五度的转调,也有平行大小调的交替等。有些结构较为短小的间插段没有转调,但间插段内部有可能使用了离调手法。

三、间插段在《平均律钢琴曲集》中的意义

间插段的写作有其独特的发展规律,它的材料可以来源于主题,但却不是主题的完整陈述,它属于一种中间性质的音乐语言,可以在主题与对题、答题之间起着对比、调节、转换和过渡作用,因此通过分析可以知道,间插段的整体布局是非常重要的,它直接影响到整个作品的质量与风格。间插段在巴赫的《平均律钢琴曲集》中的意义如下:

第一,从写作手法来看,巴赫对于间插段的写作常采用模进、卡农模进和展开手法,对于主题发展起到了很好的推进作用,形成由弱到强的推动力,并且,从一定程度上来说,间插段对于主题内涵有着更深层次的挖掘。

第二,从音乐材料来看,虽然间插段的材料大多来源于主题,但是主题根本上来说是陈述性的,而间插段是过渡或连接性的,因此对前面主题的发展、补充有着很重要的意义,同时,它也是连接主题与主题之间非常重要的纽带,以及情绪转换枢纽。

第三,从声部数目上来看,一般情况下赋格的声部数目与主题声部数目是相同的,而赋格的声部数目与间插段的声部数目可以是相同的,也可以是不相同的,间插段声部数量增加或减少都能造成音响的浓淡对比。

第四,从和声上看,主题虽然可以在各个调上进行呈示,但是主题每次出现都在一个调上,主题与主题之间的间插段内部调性是多变的,这种不断转调使音乐的色彩更加丰富,同时也给音乐带来了发展动力。

第五,从旋律上看,主题旋律体现着音乐形象、风格,因此主题旋律一般都性格分明,而间插段的旋律大多是由模进、模仿、分裂重复而形成的,因此,在间插段与主题连接的过程中,突出了鲜明的主题,展示了主题的再次出现。

四、结语

虽然赋格形式的鼎盛时期至今已过去二百多年,但是它作为一种独立的音乐形式却经久不衰。正如勋伯格所言:“赋格是一种在内容方面最大限度自给自足的作品。这种自给自足愈是表现在材料的统一上……它的艺术性就愈高”。

作为赋格主题与主题之间联系纽带的间插段,没有它的存在,整个作品的结构就如同散沙一般。虽然对于巴赫及巴赫作品的研究已经有很多,但是对于巴赫《平均律钢琴曲集》赋格间插段的写作技法研究还很有限,并且在创作技术和风格多样化的今天,间插段的写作技术在实际创作中仍然具有实践价值与现实意义,巴赫的《平均律钢琴曲集》还有很多值得去探索的地方,笔者相信,未来对巴赫赋格的研究会取得更加丰硕的成果。

参考文献:

[1]于苏贤著.复调音乐教程[M].北京:人民音乐出版社,2001.[2]张韵璇.复调音乐教程[M].上海:上海音乐出版社,2009.

[3]林华.我爱巴赫-巴赫钢琴弹奏导读[M].上海:上海音乐出版社,2004.

[4]陈铭志.赋格段在音乐作品中的应用[J].音乐艺术,1980(02):19-39.[5]温冬薇.巴赫《平均律钢琴曲集》间插段研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2016年.