宋代书法中的尚逸审美趋向分析论文

2023-05-17 09:22:57 来源: 作者:xiaodi

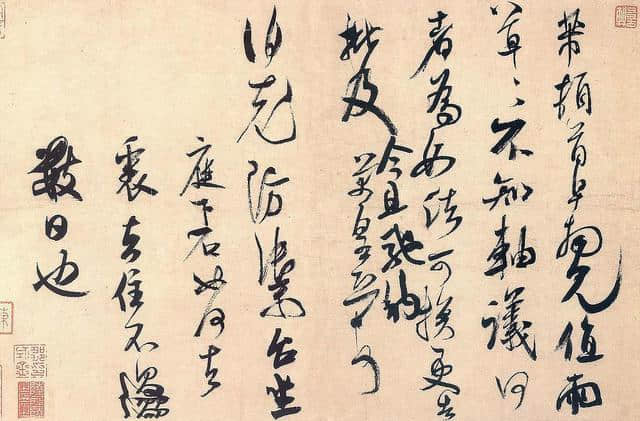

摘要:“逸”作为中国重要的美学追求,最早见之于庄子等先秦哲学中,“逸”作为重要的艺术观念,随着北宋艺术文人化倾向的逐渐明朗,“尚逸”审美也成了宋代书法美学思潮的重要代表。文章具体分析了“逸”和“尚逸”审美,指出“逸”的来源,以及文人书画逸格审美的具体追求,并就宋代书法中苏轼、黄庭坚、米芾等人的书学观,对尚逸审美趋向的代表人物进行具体介绍。文章从点画书写、结构呈现、书法节奏等方面具体分析尚逸审美趋向下的书法追求,指出宋代书法尚逸审美趋向之下尚平淡自然,反怪异夸饰;尚意蕴高雅,反尘埃俗气;尚法度规范,反拘泥于法的审

摘要:“逸”作为中国重要的美学追求,最早见之于庄子等先秦哲学中,“逸”作为重要的艺术观念,随着北宋艺术文人化倾向的逐渐明朗,“尚逸”审美也成了宋代书法美学思潮的重要代表。文章具体分析了“逸”和“尚逸”审美,指出“逸”的来源,以及文人书画逸格审美的具体追求,并就宋代书法中苏轼、黄庭坚、米芾等人的书学观,对尚逸审美趋向的代表人物进行具体介绍。文章从点画书写、结构呈现、书法节奏等方面具体分析尚逸审美趋向下的书法追求,指出宋代书法尚逸审美趋向之下尚平淡自然,反怪异夸饰;尚意蕴高雅,反尘埃俗气;尚法度规范,反拘泥于法的审美标准。文章具体分析抒怀写意、性灵高雅、文质兼重等这些宋代书法中,尚逸审美趋向下的美学特质,从而更好地说明宋代书法理论体系中的“逸”。

关键词:宋代书法;尚逸;审美趋向;分析

“逸”是宋人书法理论体系中的重要概念,王国维先生将其归纳为仕与隐两大类,其中道家隐逸性中的“逸”主要是来自庄子学派的思想和演变。而庄子思想在艺术中就促成了“逸”意识的产生,并形成了相应的逸格,“逸”指的是一种生活状态和精神境界。逸民最早见之于先秦时期,指的是回避现实、享受自我,能够从浊世中超脱而来的个体。逸民的前身也是道家的前身,到魏晋时期,由于社会政治动乱,儒家思想的统治基础在一定程度上受到动摇,这一时期人格精神比较自由。魏晋文人强调对传统羁绊的脱离,对世俗标准的抛弃,更强调真正的自我,强调人的主体性的张扬和觉醒,这与儒家强调的仁礼相对。道家强调对这些观念的抛弃,强调对宇宙大地、自然环境的感悟,“逸”可以理解为对宇宙大道的感悟,对宇宙本体的认识。从审美呈现上看,“逸”可以理解为庄子的“心斋”“坐忘”,是审美主体所保持的虚静空灵的心境,能够以超脱功利的心态去参与审美活动。逸品在审美上偏重于自然,在精神范畴中,“逸”强调意境、风骨、韵味。对“逸”的追求,鼓励艺术家创作时无需考虑现实实用性,因此,在所作诗文书画中,艺术家往往自我陶醉、自我欣赏,同时作者的作品也成了艺术生命的化身,显得更加悠远卷涌,反映出超凡脱俗的独特气质。

一、“逸”与尚逸审美

(一)“逸”的来源

“逸”最早的记载可以追溯到汉代《后汉书》中的《逸民列传》,其对逸有明确的记载,这一时期“逸”的含义就是隐逸。由于魏晋南北朝沉重的社会灾难,使得经学崩溃,庄学滋生,文人士子在庄子消极出世的观点之下,强调对理想人格的追求,进而纷纷追求“逸”。这一时期“逸”主要用于对人进行评价,而较少涉及美学。唐代逸品艺术的出现,使得“逸”被用于品评艺术,“逸”思想在艺术领域的渗透,更是为艺术审美提供了丰富的文化内涵。尤其随着北宋文人画的不断兴起,逸品更是成为文人、士大夫所追求的审美境界,是书画审美的最高品格。“逸”在观念上强调对儒家权威的反叛,在文艺上强调反旧习、反常规、破俗脱。由于宋代重文轻武的社会环境,士大夫在生存发展方面有了更加宽阔的土壤,并且道家的兴盛更是为“逸”的发展奠定了重要基础。后来,逸品的观念得到了有效传承,元明清时期对“逸”的意识不断发展,使“逸”从传统的平静古朴的向往,逐渐发扬到了彰显个性的怪和狂。

(二)文人书画的逸格审美追求

宋代作为中国历史上文化最为发达的朝代之一,书法是其艺术的重要代表,宋代的书法继承了晋唐时期的整体特点,同时具备自身的独特风格。宋代书法“尚意”特点驰名中国书法史,而“逸”就是对“尚意”风格的有效彰显,所谓“尚意”就是指崇尚意趣,是相较法度而言的感性和主观性的有效展现。由于宋代书法家充分展现了自身意趣和情感的追求,在艺术表现上也更强调审美自由,因此也到达了书法审美的一大高峰。对于“尚意”书法来说,其核心犹如苏轼《石苍舒醉墨堂》诗中那句“我书意造本无法,点画信手烦推求”的任意挥洒,同时不受晋唐书法的束缚,实现得意忘形的艺术追求。

二、宋代书法中的尚逸审美趋向的代表人物及其书学观

(一)苏轼萧散简远的书学观

苏轼的书法观念既包含了对前人书法的学习解读,也包含了对当代书法人的评价,从前人书法的解读来看,苏轼尤其推崇晋人书法,认为魏晋钟、王书法萧散简远,妙在点画之外的意趣,“萧散简远”就是苏轼对晋人书法最为推崇的标志性美学特征。在对唐人书法进行解读时,尤其钟情于颜真卿的书法,认为其书风不仅正气凛然,雄强浑厚,而且富有新意。于苏轼而言,其追求体势外拓丰腴,骨撑肉、肉没骨,起转处不露主角而圆融浑厚等,这些特征都得益于颜书。同时,苏轼也十分强调对力量的把握,认为书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不成为书也。其中的骨就是指线条中蕴含的力量。在创作时,苏轼强调随意所适,不喜死守成法,强调自然天成,因此对张旭的草书创作状态十分称道。苏轼认为在最放松自然的状态下,才能够更好地表达出书法的意蕴,他尤其反感刻意造作和用意装饰。此外,在书法创作中,他还强调抒情性,主张“书初无意于佳乃佳尔。”指出在无意状态下进行的书法创作更加生动自然、意蕴无穷。从苏轼的艺术观来看,以自由为宗,强调隐居式的生活方式,但又不似张旭、怀素的夸张,而有自然朴素的精神。从苏轼的逸品观中可以看出儒家思想的影子,在其诸多的信札中,作品含蓄委婉,十分讲究平衡,是一种清淡的畅逸,能够使内心的飞扬控制在一定程度内,实现引而不发,强调灵活通变。在对待古法的态度上,他不强调法度上的相和,更强调意味上的相和,这就使得逸与意达到完美的交融。

(二)黄庭坚超逸绝尘的审美追求

黄庭坚一生都以晋人为师,十分强调晋书的“韵”味,在对前人书法的学习方面,黄庭坚最佩服杨、颜二人,并用“散僧入圣”四个字来形容杨书所到达的境界,指出这是一种大智慧、大自由的境界,能够不受常法约束,达到庄子所谓的“游”的境界。在黄庭坚的书学观念中,“去尘”是核心,他认为书法要无尘俗气,才能实现卓尔不群。同时,怀素的草书也是黄庭坚书法中的重要取法对象,从黄庭坚的学习书法实践上来看,他不主张对古代作品进行惟妙惟肖地临摹,强调临摹大要多取古帖细看,以形入神,乃到妙处,唯用心不杂,乃是入神要路。因此要更好地实现书作的超凡脱俗,尤其切忌拘泥于具体的笔画形态。黄庭坚追求自由无碍的创作状态,主张进入心手相忘的艺术境界。同时,他的书法观念在很大程度上与苏轼相同,或是受到了苏轼的影响,其书论也是以禅论书最为典型,强调清静淡泊的人生哲学。

(三)米芾平淡天真的书法解读

米芾对于晋人书法的理解是平淡天真,认为其在平淡天真中又含有古雅之气,因此米芾的书风受晋人书法影响最为强烈,从其书斋“宝晋斋”亦可看出。在对唐人书法的理解方面,米芾对唐人的楷书比较排斥,这是由于楷书发展到唐代,笔法完备,结构森严而缺少意趣。这也是其一生追求平淡天真的审美品格的原因所在。米芾对其自身书法有较为详细的剖析,首先,在用笔方面,米芾就自己的学书经历总结出了相应的经验,指出用笔求“八面出锋,变幻莫测”,强调用笔的起、收、连带处是依据线条的势而自然生成的。自述其书写的状态为“刷字”,更加凸显出书写中行笔的迅捷与痛快,才能实现“点画狼籍”的情感表达。其次,在关于章法方面,米芾重视整体气韵,强调率真自然,行气中字形大小应时而变,而不刻意安排,使书作保有平淡天真的意蕴。所以米芾对晋人书法的总结就是平淡天真,这也是他在进行书法创作时的重要追求。在“意足我自足,放笔一戏空”的任情恣性的挥洒状态下,书法才能具有平淡天真的品格,平淡天真的境界就是逸格。

三、尚逸审美趋向下的书法追求

(一)在点画书写上的奔放自由

宋人尚逸的表现还体现在奔放自由的点画取势上,无论是苏轼、黄庭坚,还是米芾,以及宋徽宗的瘦金体,其中点画生动灵活,体势极尽开张,从苏轼的代表作《寒食帖》来看,通篇点画厚重且奔放。其中,几个最为明显的长竖,如“年”“中”“苇”“纸”等纵势尤为明显,初看突兀,细看其形态神韵无一雷同而各具特色,这也反映了作者在创作时随机应变的能力,这种超出常规的形态和变化反映出作者自身的情感,同时也使得通篇作品更具起伏顿挫的节奏。

苏轼的书法具备划时代的高度。他提出鲜明的书学观念,一是“我书意造本无法”,二是“书初无意于佳乃佳尔”。他自述书写时需按照自己的意志来写,至于一点一画是否符合传统标准,用不着去刻意经营,在点画上的自由奔放是其书法意趣的有效体现,宋人奔放自由的点画,也是其尚逸审美的第一层表现和最基础的层次。

(二)在结体构架上的雍容洒脱

从宋人尚逸书法的第二层次上看,其结构上舒放洒脱,与唐代书法相比,宋代书法十分不羁,展现出一种规矩中的洒脱。从黄庭坚的《松风阁帖》中可以看出通篇结体为中宫收紧,而四周舒放,呈现出内紧外展的效果,一些超出常规的撇捺看似夸张,却使得字之精神更加鲜活灵动。同样在宋徽宗的瘦金体中,也呈现出内紧密外舒展的体势特征,字字如亭亭玉立的谦谦君子,给人以温文秀雅的审美感受,其用笔上的洒脱实现了学古而不泥古,从心所欲,灵活变化。宋代书法尚逸审美趋向下的书法追求,“尚逸”书风更多地和人品、学问之意相契合,更加重视超越单字的整体章法的构成。

(三)在书写节奏上的收放自由

一件优秀的书法作品,就如同一首优美的音乐,其旋律高低侧落,抑扬顿挫的节奏会直接触动欣赏者内心。而在尚逸书法审美趋向之下,与抑扬顿挫的舒缓情绪有效结合的书法同样如此,以苏轼的《寒食帖》为例,其开篇用笔沉静,笔势往来中法度严谨,写至第四行大小轻重的节奏开始有了较大的起伏变化,行笔至“破灶焼”,一个“灶”字尤其突显,是全篇中分量最重的字,也是节奏中的最强音,再至“銜纸”处,纸的长竖一泻千里,使两边留有大片空白,成为通篇的画眼,至此作品的旋律达到了顶峰,最后的“吹不起”又回到初始的平静,这种起承转合的节奏变化呈现出来的视觉美感,彰显出书法的艺术魅力,也充分体现了尚逸的审美趋向。再如米芾的《蜀素帖》,整篇看似碧波千里,实则无一字不八面玲珑,与《寒食帖》一唱三叹的畅快相比,《蜀素帖》的节奏更强调悠扬婉转、天真自然。宋代书法家在对前人书法法则深刻理解的基础上,用主观理念去进行艺术创造,取得了丰硕的成果,用奔放自由的点画、疏放洒脱的结构、收放自如的节奏给后世留下了诸多的气势欹倾、神气横溢的尚逸书法精品。

四、宋代书法中的尚逸审美趋向下的审美标准

(一)尚平淡自然、反怪异夸饰

对于书法作品来说,审美标准是对其进行审美鉴赏时的重要尺度,在尚逸的审美趋向下,其书法审美标准也有所变更,更强调平淡自然。平淡自然不仅是书法创作中的艺术标准,也是宋代绘画、诗词、文章等艺术的审美主张。米芾将平淡自然作为其书法价值的判断标准,认为丑怪是劣书的标志,违背了自然质朴的天性,也就降低了书法本身的艺术品位。米芾曾言:“结体布置要稳不俗,险不怪,老不枯,润不肥。变态贵形不贵苦,苦生怒,怒生怪;贵形不贵作,作入画,画入俗,皆字病也。”这不仅是对书法实践的要求,也是书法审美的重要评判标准。在自然状态下书写,自会生发天真趣味,无须为了求新求异而故作姿态。

(二)尚意蕴高雅、反尘埃俗气

宋人多继承了晋唐人的风骨,并在此基础上提出了“风神”“神气”的相关概念,沈括主张“书画之妙,当以神会,难可以形器求也”。蔡襄则言:“学书之要,唯取神、气为佳,若模象体势,虽形似而无精神,乃不知书者所为耳。”此处的“风神”“神会”“神气”等表达的正是宋代文人书家对“韵”的追求,意蕴高雅也就成为了宋人对书法评判的重要标准,在宋代,最喜以“韵”为审美标准进行书法价值判断的人物当属黄庭坚,正如刘熙载所言:“黄山谷论书最重一‘韵’字,盖俗气未尽者,皆不足以言韵也。”黄庭坚主张追求清新脱俗,韵味深远,并以之作为判断书法优劣的标准。黄庭坚在评价苏轼书法时,指出“东坡简札,字形温润,无一点俗气。今世号能书者数家,虽规模古人,自有长处。至于天然自工,笔圆而韵胜,所谓兼四子之有以易之不与也。”不只是黄庭坚论书尚意蕴高雅,反尘埃俗气,崇宁三年(1104)宋徽宗兴复书学时提出的书法考核标准也明确以“气清韵古,老而不俗”为上。“韵”与“俗”在宋人的书法审美中总是相对而生,书法作品若要气韵高古,必然绝无尘埃俗气,是否超世绝俗能有余韵也就成为重要的书法审美标准。

(三)尚法度规范、反拘泥于法

在书法创作中,法是重要的规律和技巧,同时又是对书法创作约束力的有效体现。宋人对法的态度,并不是破除法度。事实上,宋人在对书法进行品评时,其中重要的一条审美标准就在于是否守法。宋人对“法”的态度因明清时称“宋尚意”的思想广泛传播而遭到世人误解。后人多以为宋人无论进行书法实践还是书法品评总是强调破除法度、恣意挥洒,这种观点是片面的。实际上,宋人在进行书法品评时,仍以是否守法为重要审美标准。“意”与“法”本相互牵制、相辅相成,“意”凸显的是书家对主体思想、精神的追求,对自然书写状态的向往,而法度则更强调一种规范的秩序、客观的规律。因宋人很好地认识到这一点,故他们对书法美的判断并非一味以抒情达意为旨归,也以是否遵循法度规范为标准。

五、宋代书法中的尚逸审美趋向下的美学特质

(一)抒怀写意

在艺术作品创作的过程中,通过作品能够有效地看出创作者的个人修养和艺术追求。魏晋以后,对于文人士大夫来说,在进行书法创作时,抒怀写意是其重要的审美追求之一,尚逸审美趋向之下的书法审美更是十分强调情怀。情怀对文人心理的关怀十分突出,苏轼也不例外,在品评张旭书法时,就曾经运用到“意”,指出书法创作要彰显意趣和意蕴,抒怀写意也就自然成为宋代书法尚意审美趋向下的一大重要美学特征。

(二)性灵高雅

书法作品本身对书写者自身的学识修养进行了有效的展现。对于书法家来说,其作品虽然在不同阶段会根据其心性以及追求而有所变化,但是在宋代书法尚逸审美的整体趋向之下,作品大多追求性灵高雅的书风,尤其不屑于缺乏文化底蕴的俗书,苏轼诗云:“人瘦尚可肥,士俗不可医”。如果只追求形似而缺乏神采个性,那就是俗书。苏轼的书法作品作为宋代书法作品的重要代表,在对其进行评价时,大多用“文章之气流于笔墨之间”“神采悠然”等进行形容。

(三)文质兼重

宋代书法作品强调文与质的兼顾,即在作品中不仅要字字精妙,而且要点画间节奏韵律彼此相应,使其呈现出端庄醇厚的韵味。从文化的角度来看,宋代的书法可以具体划分为三大阶段。在前期,其书法主要继承了唐朝古代的风格,而到仁宗之后,由于苏轼、黄庭坚、米芾的出现,宋代书学达到了一个发展的巅峰。而南宋书法则较为平庸,且基本上被苏、黄、米三家的书风所笼盖,尤其是学习苏轼者众多。苏轼、黄庭坚、米芾三家推崇逸品,追求逸的境界,指出在书法创作时要取逸气,重神态,这种“逸”不仅是对书法作品的追求,也是文人对艺术生命的追求。

六、结语

宋书尚逸,十分强调对书家自身主观观念的展现,在点画上追求奔放自由,在结构上主张洒脱随性,在节奏上强调收放自如,追求平淡自然的状态,主张意蕴深远高雅,强调对法度规范的遵守,但不拘泥于法,体现出抒怀写意、性灵高雅、文质兼重的特点。宋代书法家在对传统书法艺术深入理解的基础上信手拈来、任意洒脱,用奔放的笔法、疏放的结构、自如的气度,给后世留下了诸多“尚逸”的书法精品。对于艺术来说,其难度不在于技巧,而在于胸怀,艺术风格更多的是主体关于道义、审美、情性综合而成的审美要求。宋人发乎性情,又止乎礼义的人生态度,使其在审美追求上,不仅重视外在的美感,也强调创作者内在情质的有效抒发,充分展现出中国书法的意象性。在当前中国社会生活不断飞速发展,思想潮流日益变迁的背景下,中国书法正在以更为新鲜的色彩应对新时代的观念,展现富有魅力的时代风貌和精神面貌。随着西方文化的强势冲击以及大众书写工具的变化,书法艺术的伦理教化功能减弱,展示方法受到极大的变更,实用性也进一步降低,书法艺术面临的生态环境也有了很大的变化,但是,书法本身作为艺术本质从未发生变更,而宋代书法尚意审美趋向之下,其对自然和意蕴的推崇,对俗气和夸饰的反对,也为当代书法审美标准的确立提供了一定的参考与借鉴。

参考文献:

[1]刘小琳,刘琰.宋代书法审美标准的三个维度[J].大学书法,2021(03):78-81.

[2]李传君,朱银娣.宋代尚意书风下书法“肥瘦”审美观念探析——以苏轼为中心[J].大学书法,2021(01):73-80.

[3]王为群,吴敏.北宋以来士大夫的审美追求与审美转向——以宋代的书法审美转向为例[J].兰州交通大学学报,2020(01):130-135.[4]舒易团.论苏东坡书法尚自然思想与审美研究[J].中国文艺家,2017(08):1.

[5]孟佩芳.浅析宋代尚意书法的审美表现[J].美术大观,2016(07):76-77.

[6]冯帆.从北宋书法小品化看当下书法小品创作[D].临汾:山西师范大学,2016.

[7]陈泰锁.宋代书法反“俗”思潮探析[J].中国书法,2015(19):194-195.

[8]马安信.中国书法艺术审美取向:尚品·尚逸——《剑胆琴心·翰墨因缘——老将军老书家书法提名展作品集》读识录[J].晚霞,2014(06):22.

[9]张岩.尚逸—宋代书法的重要审美趋向[D].北京:中央美术学院,2008.