汉代盘鼓舞的艺术特征与当代复现论文

2023-05-17 09:09:18 来源: 作者:xiaodi

摘要:我国古代舞蹈具有悠久的历史传统,其于汉代时期第一次达到“大融合”状态。盘鼓舞作为汉代乐舞的典型,因自身独有的表演形式而深受群众喜爱。本文通过对“盘鼓舞”的历史背景、艺术特征、表演形式、当代复现四个方面进行研究,同时借助于文献研究成果梳理,探索盘鼓舞的流变,一方面追寻“盘鼓舞”延续至今仍不失魅力的审美风格的历史根源,另一方面对“盘鼓舞”所特有的外在形式与艺术特征进行探索,挖掘“盘鼓舞”深层次的精神意涵。

摘要:我国古代舞蹈具有悠久的历史传统,其于汉代时期第一次达到“大融合”状态。盘鼓舞作为汉代乐舞的典型,因自身独有的表演形式而深受群众喜爱。本文通过对“盘鼓舞”的历史背景、艺术特征、表演形式、当代复现四个方面进行研究,同时借助于文献研究成果梳理,探索盘鼓舞的流变,一方面追寻“盘鼓舞”延续至今仍不失魅力的审美风格的历史根源,另一方面对“盘鼓舞”所特有的外在形式与艺术特征进行探索,挖掘“盘鼓舞”深层次的精神意涵。

关键词:汉代;盘鼓舞;艺术特征;舞技相融

盘鼓舞是中华民族优秀传统文化中的璀璨瑰宝,它与安徽的凤阳花鼓、安塞的腰鼓、山西的威风锣鼓、兰州的太平鼓并称为“中华五鼓”。鼓声澎湃激昂,气势宏伟壮观,震撼人心,是河南重要的历史文化遗产,深受百姓喜爱,据史料记载,盘鼓舞有浓浓的军旅乐舞痕迹,它流传至今,一定程度上反映了中原地区的精神风貌和汉代时期的审美特点。洒脱激昂的舞姿,振奋人心的鼓点,给人一种强烈的感染力。这种力与美的相互交融,长期地扎根在百姓们的心中,世代流传,是百姓表现理想愿望和思想情感的一种产物,具有很强的艺术性和感染力。

一、历史概况

汉代时期,社会环境稳定、人民安居乐业,以及逐渐开放的文化思想,其艺术交流融合处于多元化趋势,为当时的艺术提供了很大的发展空间,汉代的审美艺术、肢体动作及语言的确立受到楚文化的影响,同时又吸取了西域乐舞,从而奠定了汉代舞蹈的风格底蕴,汉代乐舞既吸取早期乐舞的优点,又有了新的突破。纵观汉代乐舞并不是简单无意义的舞蹈,其中蕴含着深厚的“礼”学思想,通过乐舞教化群众,并且乐舞中技艺结合,雅俗共赏。当时百戏技艺空前兴盛,上至宫廷王公贵族所享乐的乐舞表演,下至民间百姓节庆祭祀时的乐舞表演,一直广泛流传,因此舞蹈艺术的发展进入到第一个高峰时期。

汉代后期,百姓对羽化飞仙的向往、对神仙世界的追求,以及对日月星辰的迷恋都彰显着汉代活跃的人文思想,在这样的环境下,将汉代俗乐舞推向高潮,而最具有代表性的“盘鼓舞”处处都反映着当代的文化与社会思潮。舞者在盘鼓间身着羽衣长袖起舞,苏轼《前赤壁赋》:“飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”,从而联想其在飘飘欲仙的神仙世界景象。现今人们普遍认同盘鼓舞中“盘”代表星座,“鼓”代表的则是日、月,盘鼓合并则代表日月星辰,艺术都是建立在审美情趣和社会背景之上的,盘鼓舞在表现形式上营造出的情境氛围,恰恰呈现出汉代人极具浪漫主义色彩的审美观念和社会思想。盘鼓舞对中国古代艺术发展具有重要意义,也促进了现代舞蹈艺术的进步与繁荣。

河南(古时豫州),所居之处多为平原,故称之为“中原”,河南作为中国古代经济、政治、文化的中心,推动了中国历史进程的发展,徐光春同志曾对河南进行了精辟的概括:“一部河南史、半部中国史”,充分说明河南历史文化在中华文明的发展中有着不可替代的重要地位。它拥有丰富的历史遗存和厚重的文化积淀,在乐舞艺术领域更是形式多样,历史悠久,史料中有相关记载,甚至考古时挖掘出土的乐舞文物更是不计其数,印证了河南乐舞艺术的历史面貌和传承发展脉络。开封位于河南东部,是中原地区的中心,秦代开始,中原指的是黄河的中下游地区,包含河南、河北、山西、山东等地。开封盘鼓舞称“七盘舞”,舞者踏鼓而舞,以鼓点为节,展示高超的技术,一般是七盘两鼓,还有四盘、五盘、六盘等多种形式,有鼓舞盘称为鼓舞,体现了古代百姓驱除野兽、保卫家园、祈求风调雨顺、团结人心、一致对外的精神思想。

二、艺术特征

(一)舞技相融

汉代乐舞艺术艺技并重,将传统舞蹈和杂技艺术相结合,它能将舞蹈中的优美与杂技中的炫目相结合,不仅能表现出其独特的艺术魅力,也能展现出舞蹈的优雅气质,表演者以长袖作为舞动的主要特色,长袖在视觉上不仅延长舞者手臂,同时加上舞姿的“进退”“曲伸”,极大地提高了观赏度,盘鼓舞中的杂技主要表现为表演者在盘鼓上“跳”“转”“翻”“滚”等,不仅表现出轻柔曼妙的舞姿,又有顺畅圆润的柔韧之美。盘鼓舞还吸收了许多腰部动作,学者称之为舞腰,使用腰部牵动肢体,如扭腰出跨、侧冲斜靠等,体现了汉代舞者曲线的美,极大地丰富了自身的表演内容。表演者男女相加,出演形式有独舞、双人舞及群舞。独舞则表现表演者的个人技巧表现能力,让观众更加赏心悦目;群舞则是衬托独舞,主要渲染气氛,舞蹈的风格更加丰富。

表演者的表演形态不仅柔美且飘逸,还融入杂技的迅猛、惊险,使得柔和高雅的舞蹈动作与杂技的厚重力度融为一体,技中有艺,艺中有技,刚柔相济,形成汉代舞蹈艺术的一大特征。正如《舞赋》中所描写的:“振朱屣于盘樽,奋长袖之飒纚”“揄皓袖以振策,竦并足而轩跱”,表现其舞蹈姿态的阴柔、优美和杂技动作中的惊险、敏捷相融合,使得舞蹈的柔美与杂技的难度和力度感融为一体,优美流畅,视觉效果强烈,成为汉代具有代表性的舞蹈种类。

(二)刚柔并济

刚柔结合,以刚为骨,以柔为韵。汉代的舞蹈表演大多舞姿优美,长袖飘飘,音乐优美舒畅,因此在表演风格上更多地体现出气势昂扬、雄健有力的特点。汉代的盘鼓舞吸收了楚舞的风格,但两者表演形式截然不同,楚舞主要以阴柔飘逸为主,而盘鼓舞在表演过程中虽然也有飘逸轻柔的片段,但有明显的节奏变化,如男子击鼓时舞者在盘鼓间踩踏、跳跃。盘鼓舞更是厚重与轻柔的完美结合,有着高难度的杂技技巧,此舞中既有翻转、踩踏、跳跃等动作,还有优美动人的身姿,我们能明显感受到这种刚柔并济的美。卞兰的《许昌宫赋》描写到:“兴七盘之递奏,观轻捷之翾翾……或迟或速,乍止乍旋,似飞凫之迅疾,若祥龙之游天。”当中描述出“盘鼓舞”女性的优美身姿和男性的豪迈激昂融为一体。

在《盘鼓舞》演出中,一方面男子的舞蹈动作昂扬粗犷,有着精湛的翻腾技艺,而女子的舞姿动作则以柔美舒畅、三道弯、长袖为主,且必须能在盘鼓上做难度系数较大的技术技巧。男子霸气的舞姿与女子的柔美相结合,巧妙地塑造了高山流水的舞蹈意象。在同一个舞蹈中,竟能在同一基调的基础上形成刚柔并济舞姿的形态变化,从而成为汉代最具代表性的舞蹈。

(三)美丑结合

庄子认为,美丑的本质都是“气”,正因为本质一样,美丑才能相互转化,且无论自然物还是艺术品,只要能表现一气运化的生命力,丑也可以得到人们的喜爱和欣赏,丑也可以成为美,甚至越丑越美。刘熙载说:“怪石以丑为美,丑到极处,便是美到极处”。可见,艺术中的丑不仅不低于美,而且比美更能表现生命的力量,表现人生的艰难,以及胸中勃然不可磨灭之气。大自然中的一切都是由美丑所成,无论是再美的一块玉,再高的一棵树,还是再艳丽的一朵花,都会有缺陷,这便是美与丑的结合,艺术创作中也是有美丑的,美与丑总是相互对立的,审美情趣是不同的,用单一的美或丑去看待任何事物,是不能拥有辨别美的能力的。在艺术创作中要懂得运用相对立的视角,相互结合转化,以美见丑、以丑见美,创造出独特的美。汉代的盘鼓舞中就出现了大量美丑结合的画面,多为男女双人舞,其中男子面容丑陋,身形短小笨拙,女子腰肢纤细,面容秀丽,两两对舞,巧妙笨拙、美丑交错,有诙谐之感。

三、表演特征

(一)舞具

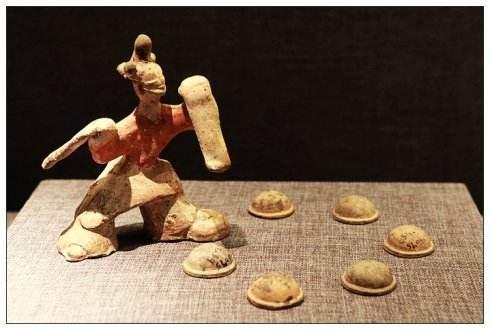

盘鼓舞中所用到的道具分别是盘、鼓。盘的材料则是木质,形状呈椭圆,鼓的高度略比盘高。盘和鼓排列组合较为开放,并不固定,可以同时组合,亦可以单独使用,表演时,盘在地上摆放的数量并无具体要求,一般是依据表演者的身形和所展示的动作、技艺难度来定数量。大多数盘都是倒放于地面,或者六七个,或者三四个,盘的布局方式非常灵活,各不相同。基本鼓点套路有二道花、三道花、头道花、三棒(又名双嘟噜)、羊抵头、狮子滚绣球、老得胜、双游四门、葫芦炮、花炸边、大翻身三跨边、偷梁换柱、单游四门、喳喳喳、十六棒狗咬狗、乱劈柴、大金枪、大忽雷炮、绞棍、凤凰单展翅、蹦蹦等几十种,舞蹈动作配合鼓点,豪迈、奔放。一般来说,鼓在表演时所用的分别为一面或两面,表演者男女均有,时时在盘、鼓上有节奏地高低跳动,展现出精湛的技艺技巧。

(二)舞服

从舞者的服装来看,其主要特点包括:男表演者头部戴冠帽,女表演者头部戴着耸立的发髻,表演形式与服装穿着各不相同,例如,群舞表演中,领舞者所穿服饰与其他舞者的服饰有鲜明的对比,为观赏者呈现了更好的视觉效果。舞者有长袖服、裹腰服、袴外着短裙服,还有光着脚和穿长靴的。表演过程中,舞者身穿长袖服,伴随着音乐和鼓点在盘鼓上起舞,当舞者将长袖摆动起时,就像翩翩起舞的蝴蝶和被春风吹动的柳枝,从而将舞者婀娜多姿的三道弯形体展示得淋漓尽致,还有飘逸精湛的舞蹈动作。女表演者所穿的长裙是早期先秦流行的“罗衣”,具有轻薄如云的特点。盘鼓舞舞者所着的袴类似于裤子,舞者身着袴,是为了更便于做出盘鼓舞中幅度较大的动作,短裙套在袴的外面,长袖舞动起时让人有一种神秘且柔美的感受,再者表演者裹紧身段,给人一种纤细挺拔的审美视觉感受。

(三)动作

汉代舞蹈与前代的乐舞表演大不相同,汉代舞蹈中糅合着多种杂技色彩,技艺向高难度发展,在艺技的交融中,汉代的舞蹈肢体语言也得到了更大的丰富,主要表现在“舞腰”“舞袖”“舞足”三个方面。

腰部是整个躯干的中心,舞者发挥腰部力量,在鼓上下腰、冲靠、含仰等动作,牵动肢体活动方向,一方面提高了舞蹈的美感,另一方面又使其技艺性得到提高,在表演过程中又加入情感元素,完成舞蹈动作的同时宣扬人物内心情感,牵引观赏者情感,激发观赏者的兴趣。

因“盘鼓舞”要求舞者在盘鼓上表演时保持躯干的平衡稳定,形态要挺拔,因此对足部的要求很高,表演时舞者的手、膝、足轮换拍击鼓面或是在鼓上倒立,俯身向下与鼓面平行,或是单脚站立在鼓面上,或是利用鼓的高度向盘跳跃,不能出现误差,同时舞姿要保持优美,基本动作包含:“箭步、跨步、吸腿跳、原地跳”,步伐有:“一边跨、两边跨”,双手蝶式大跨帮跨边箭步;一百八十度圆圈大调向等。在广场或舞台擂鼓时的队形调度中,盘鼓舞“架三棒、双嘟噜、羊低头、双游四门、中岳林涛、抽梁换柱、辕门呼雷、三峡砥柱、双排军出关、辕门军令牌、声震天中、黄河欢歌、甲马围帅账、大得胜令、凤凰腾神门、旌城旗猎、三军冲天门”再结合奔放、粗犷、豪迈的民间舞蹈动作,映射出北宋时期杨家将军事训练的精彩场面,通过这种形式将开封盘鼓舞再现世人面前,体现出了具有现实意义的美学价值。后来宋代盛行的戏曲舞蹈、元代的民间舞蹈都含有大量的杂技、武术造型,翻滚等动作颇为常见。纵观汉代,它将传统舞蹈与艺术技巧创造性地糅合在一起,提高了舞蹈的艺术表演水平,虽然会呈现出一种厚重的美感,但也成了古代舞蹈发展史上一块重要的里程碑。

四、当代复现

在历史长河中,盘鼓舞作为我国古代舞蹈发展史中的重要构成部分,蕴含着汉代人们对美好生活的向往。技巧与艺术的精妙运用,展现其内在之美,其中包含深刻的蕴意和独具特色的表现形式。民间广泛流传盘鼓舞,一直延续至今,它以自身独特的艺术魅力影响着一代代人。

最具代表性的是河南豫北和豫东地区的武陟盘鼓和开封盘鼓,主要以打击乐器为主,有马锣等铜器,击鼓方式有“击鼓面边缘”“双击鼓”等,演奏中,击鼓者或打鼓沿或敲鼓面,锣手将马锣抛到空中,再接住。表演队形上,鼓队在表演场地两侧,鼓手们围成一个圆圈,进入表演状态后,鼓手们动作整齐划一,同时行进,同时原地演奏,时快时慢,动作豪迈、整齐,舞蹈特征明显。学者们认为盘鼓舞的前身是军队所用的鼓,是北魏时期的“迂鼓”,是用于送迎宾客或节日庆典之上,在民间主要是请神送神等风俗节庆上使用。现存的盘鼓舞仍然保留着汉代的最初形态,在汉代军队中,盘鼓舞鼓乐一体,北朝时期的“迂鼓”延续了汉代盘鼓舞的特点,现如今的河南盘鼓舞既有军队鼓乐的特点,又有汉代时期盘鼓舞的特点。

时过境迁,盘鼓舞的研究价值是不可估量的,前有孙颖先生所创造的盘鼓舞《相和歌》,后有仍保留汉代盘鼓舞艺术特点的开封盘鼓舞。现今,我们已经不可能去重现当时的盘鼓舞,但是当下民间依然有盘鼓舞的历史遗存,也影响着人们的文化生活。

孙颖先生的盘鼓舞《相和歌》是以史料遗存及汉画像石、壁画、舞俑等图像资料为基础进行创作研究的作品。整个舞蹈风格让人感受到当时汉代的人文气息,通过史料文字去揣摩古代人的思想,理解其中的深刻意义,凝练出舞蹈的风格特征,并加以创造使其增值,凸显汉代盘鼓舞鲜明的艺术特色、特点与深刻内涵。复现时,我们既不能抛弃“古”之魅力,又要立足“今”之生机,对时代背景展开思考、发现与审视,力求在整个舞蹈创作过程中追寻其时代文化和内在精神,传承其血肉与灵魂。教科书中盘鼓舞《相和歌》是每个古典舞专业学生必学的一课。乐舞之中,精巧雅致,刚柔并济,感情细腻,动人心魄。

汉代盘鼓舞从古代传承至今,并不断地吸收其他艺术门类和其他表现形式,使得与其他舞蹈相融合。汉代的盘鼓舞仍然有着较强的艺术气息和文化精神。例如道具中的盘和鼓,当下演变成打击乐器,但仍然可以在大型的舞蹈表演中见到其舞蹈动作在体积较大的鼓上完成,舞者在其鼓、盘上游刃有余地展现精湛的技术技巧等等。现今河南盘鼓舞的发源地可以追寻到汉代,它是汉代盛行的盘鼓舞和古代常用鼓乐的结合。河南当地盘鼓舞的艺术风格、表演形式、服饰、道具与汉代有很大的不同,但其传承的脉络仍能清晰可辨,并保留了汉代盘鼓舞的艺术特色。

其一,舞蹈和杂技的结合仍然存在。在如今的鼓舞中,虽然鼓的使用部分占有较高的地位,但一边击鼓一边舞蹈是此舞的特色之一,并且在击鼓过程中也非常注重节奏的把握。特别是一些舞技高超的民族鼓队,他们的看家本领就是把错综复杂、难度系数较大的击鼓动作展现得炉火纯青,可见,在盘鼓舞表演形式中,杂技也是其重要组成部分。

其二,开封盘鼓舞有两种表演方式,一种是在视野开阔的空旷场地演奏,另一种是在节庆时街头流动表演。表演者通常是围成一个圆圈,击鼓者们面对“令帜”,后背朝观众。当击鼓者们为舞蹈伴奏时,鼓手们处于表演场地一方,身体对向表演场地。在流动演出时,当击鼓者们流动到演出场地应听从令旗号令,随时进入表演状态。这时,所有鼓手的步法都是按照鼓的节奏来统一的。当他们应该迈步的时候,他们应该同时迈步,当他们应该停的时候,他们应该同时停。鼓队时而流动、时而原地,时而起时而落,动作标准化一。

五、结语

汉代的乐舞观影响着此后的历朝历代,为中国数千年来的乐舞思想奠定了坚实的基础,他们重视人生,重视现实,充分体现着以人为本的思想,汉代的人们认识到乐舞不单单是肢体的运动,而是通过这种活动来宣泄人的内心情感。它不仅历史悠久,而且所涉及的内容和形式广泛,开阔了人们的视野。历史的脚步永远在不断向前,汉代民族舞蹈也在慢慢发生变化,或是舞蹈动作,或是舞蹈神采,或是舞蹈意蕴,其在新旧融合中慢慢“脱胎”出了一个新的样子。而在这新的样子中,部分源于舞蹈传承过程中无法避免的人为教舞变化;另一部分则来自其他种类舞蹈、艺术、文化的融合,从而实现了汉代舞蹈自身的完善,这是民间舞蹈在传承过程中非常重要的特点之一。

经过长期岁月的洗礼,河南开封的盘鼓舞不再以独立的个体存在,它在节庆活动时与舞龙、舞狮、划旱船、武术、杂技等表演内容相结合,是一种大型的综合性民间乐舞艺术,是古代百戏的遗存,突出河南百姓对于传统民间艺术的喜爱与传承。千百年来,以农业为主的黄河流域地区随着生产力和社会生活的不断发展,形成了以中华民族为主体的农耕文化,盘鼓舞与农业生产、庆祝丰收、祈求风调雨顺有关。

盘鼓舞一直以来作为汉代民族舞蹈的重要标志之一,不仅代表着汉代独有的艺术风格,而且表现出了汉代高超的舞蹈表演技艺。舞蹈是社会生活的象征,盘鼓舞体现了汉代气势磅礴、繁荣昌盛的氛围,也代表了汉代乐舞艺术的高水平发展。因此,盘鼓舞在当时不仅受到高度的尊重,还被人们广泛传播。经过时代的变迁和岁月的洗礼,它已成为汉乐舞的典型代表。“盘鼓舞”是汉代舞蹈中最具标志性的舞蹈之一,应当给予更多更详细的整理和归纳。鼓声延续千年,鼓舞流芳百世,不仅要以“盘鼓舞”推动汉代舞蹈发扬光大,在世人面前展示它独特的魅力,重放异彩;更要让汉代舞蹈发挥出其独特的文化价值、艺术价值,更好地服务社会和人民。

参考文献:

[1]全上古三代秦汉三国六朝文(第2册)[M].北京:中华书局,1958:1223.[2]刘建,田丽萍,沈阳,等著.汉画像舞蹈图像的表达[M].北京:民族出版社,2011.

[3]曾焯.汉代舞蹈文化研究[D].成都:四川师范大学,2013年.

[4]宋雅寒.汉画像石中的女性造型[D].曲阜:曲阜师范大学,2007年.

[5]杜蕾.山东汉画像石乐舞图像研究[D].北京:中国艺术研究院,2005年.

[6]卫雪怡.汉画像石中的乐舞研究[D].西安:陕西师范大学,2007年.

[7]罗二虎.西南汉代画像与画像墓研究[D].成都:四川大学,2002年.

[8]陆彬.徐州汉画像石中的表演艺术研究[D].福州:福建师范大学,2009年.

[9]潘鑫,张琪.由“盘鼓舞”看汉代乐舞风格特征[J].大舞台,2011(09):119-120.

[10]李爱真,刘振.徐州汉画像石中乐舞研究[J].黄钟-武汉音乐学院学报,2005(01).

[11]张子中.关于汉画像石的文化思考[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2001(02):91-99.

[12]吴金宝.汉代画像石中的戏曲元素[J].戏曲艺术,2007(05).