青州龙兴寺佛教造像的空间意识考论文

2025-10-31 11:47:58 来源: 作者:xuling

摘要:本文从梳理中西方造型艺术在空间探索方面的历史,探讨青州龙兴寺佛教造像作为中国传统雕塑的重要组成部分,其造型空间意识的来源,领略其“穷理尽性,事绝言象”的求真、“以形写神,澄怀味象”的求美和“见素抱朴,含蓄圆通”的简致。

1996年,青州龙兴寺佛教造像的出土,引起了考古界、艺术界等学界专家的强烈反响,颠覆了世人对于中国雕塑的传统认知。在物欲膨胀的消费时代,在图像成为艺术家创作主要素材的今天,我们追本溯源,考据龙兴寺佛教造像艺术创作的方法论是继古开今的重要课题。本文从梳理中西方造型艺术在空间探索方面的历史,探讨青州龙兴寺佛教造像作为中国传统雕塑的重要组成部分,其造型空间意识的来源,领略其“穷理尽性,事绝言象”的求真、“以形写神,澄怀味象”的求美和“见素抱朴,含蓄圆通”的简致,考证三国两晋南北朝时期青州龙兴寺佛教造像的空间塑造特征及方法论,挖掘造像创作背后的理论根据,从而为当代造型艺术创作的空间表现寻找更多的可能性。

“空间”作为造型艺术最重要的本体语言之一,是每一名艺术家孜孜以求的精神载体。在造型艺术创作中,空间不止物理再现的写实空间,更在心灵与审美表达的表现空间;不止有形的视觉呈现,更在无形的精神遐思。

纵观西方美术史,西方古典造型艺术秉承造型写实、形象逼真的理想美与写实美的空间;现代艺术追求个体表达和形式节奏高度统一的“有意味的形式”;当代艺术追求突破“概念和标准”的自由多元空间。中国传统造型艺术中有关空间意识的较为成熟的理论始自东晋顾恺之的“以形写神论”和南齐谢赫的“六法论”,青州龙兴寺佛教造像的鼎盛期也正逢这些中国画论的成熟期,这间接影响了雕像匠人们的审美意识,使龙兴寺造像的空间意识超越了西方传统造型艺术的写实空间,甚至也超越了西方现代艺术“有意味形式”的个体表达,直指饱满的时代精神塑造,精健而内敛,朴素又温暖,慈悲中洋溢着喜悦。让我们回溯那个时代,探究青州龙兴寺佛教造像的空间意识及方法论形成。

龙兴寺佛教造像造型与空间意识来源

青州龙兴寺窖藏出土,集中了以魏晋南北朝时期为主至隋唐的四百多件佛教造像作品。这些造像面含微笑,她们穿越千余年的历史,披着神秘的面纱款款而来,如此紧致、轻盈却也具千钧之力;这般慈祥、端庄而难掩其妩媚与生动。哪怕首身分离各种残缺,但那股精神的力量和极具穿透力的美却愈加清晰。这些造像虽然是佛教的宣传载体,但它更上升到了艺术的审美层面,从而有着极高的艺术价值。造像的形象不仅是信徒们崇拜的对象,更包含着内在的思想智慧和工匠们的精神想象,体现着时代的审美特征。尼采说“艺术是生命的最高境界和形而上冲动”。龙兴寺佛教造像的造型与空间意识体现了艺术家对内在精神与境界的无限摹写,与当时人们的审美想象和精神需求发生了联系。

在这些雕像出土后的二十多年里,她们辗转世界各地,使世界看待雕塑具有了更立体丰富的国际视野。我们能在面对一尊尊龙兴寺北齐佛头造像的惊艳中想及十九世纪法国雕塑家罗丹的雕塑作品《思》,感受其和而不同的美,也能在北齐佛立像中看到古希腊雕塑《萨莫色雷斯的胜利女神》的影子,那飘举翩然的微妙形态和内敛简约的内在气质,昭示出创作者鲜活明朗、朴素内在的精神世界,我们由此找到中西雕塑对话的平等和自信。

中国最古老的地理著作《尚书·禹贡》记载,大禹治水后根据山川河流的走向把全国分为九大州,青州就是九州之一。青州从西汉时就是全国十三刺史部之一,到南北朝时辖9郡47县,是历史悠久的古都,因其在政治、经济、文化等方面的背景,也成为佛教自汉代传入中国后重要的佛教传播地之一。优良的地理位置、深厚的历史文化背景,使青州会集了全国各地、各行各业的精英,包括众多的能工巧匠,寺院内就有专门的佛造像雕刻坊。

作为传播佛教教义的载体,青州龙兴寺佛教造像既有一般佛教造像的程式化样式,又有自己鲜明的个性特点。她出身于远古神秘的印度佛教,后来又受笈多风格的影响,然后入乡随俗成长于玄学诞生、佛教文化兴盛的魏晋南北朝时期(公元220年—公元589年)。

魏晋南北朝在中国历史上处于政权更迭频繁、战乱不断的阶段,却也是玄学兴盛,儒、释、道互补合流的文化艺术繁荣期。龙兴寺佛教造像独特的美感特征来自她是一个混血儿,集合了诸多文化的营养。在造型上不光有印度式的偏袒袈裟,还有中原服装的褒衣博带,既有古希腊理想美的立体塑造、犍陀罗式的简约形式和笈多风格的祥和内在,更有同时代“气韵生动”的审美追求和佛教空性的智慧面向。而且工匠们赋予了佛教造像这一宗教偶像以世俗人的生动鲜活,拉近了和受众的距离。

“穷理尽性,事绝言象”的求真

魏晋南北朝时期既是儒释道互补的文化繁荣期,也是人的觉醒期。人们敢于求真,敢于怀疑权威、质问生命和探索未知,从而寻求自我人格的建立。“正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求。”我们从曹操的“对酒当歌,人生几何”、曹植的“人生处一世,去若朝露晞”的人生慨叹和王羲之的“群籁虽参差,适我无非新”的人生态度中都能充分感受到那个时期的思想独立和人格觉醒。“朗朗如日月之入怀”“岩岩如古松之独立”的内在人格追求和“俯仰自得,游心太玄”的生命境界成为当时风尚。龙兴寺的匠人们为了达到这种朗月清风般的审美目标,形象塑造上既要达到雕像作为佛教神祇偶像的理想效果,又要展现“穷微言之美,极象外之谈”(佛学家僧肇)形神兼备的高超技巧。

六朝评论家谢赫用“穷理尽性,事绝言象”形容陆探微绘画以形写神、形神兼备的艺术高度,陆探微也因此赢得了谢赫品评的第一品第一名,据说当时很多画家也都精于雕刻,画家戴逵(340—396年)就是既擅长绘画且尤擅佛像雕刻的艺术家,他有意识地在宗教形象中赋予人的性格和精神,在雕塑中体现形神兼备的审美理想,以致其雕塑模式“众工随之”,这大大影响了同时期佛教造像的艺术水平。

“穷理尽性”的理性精神和“事绝言象”的概括能力体现在绘画和佛教造像的品评中,也体现于对透视法等写实造型理论的探索中。宗炳的“以形写形,以色貌色”体现对于自然写生的重视;“竖画三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之迥”“去之稍阔,则其见弥小”等强调了造型空间的透视规律,体现了魏晋南北朝时期“性至通,而自然有节”(《世说新语·赏誉》)理性求真的学术风气。匠人们在对自然万物的深入观察中进入物我两忘的艺术境界。

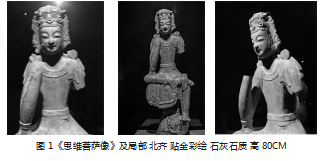

北齐的《思维菩萨像》(如图1)其动态优美,颜面鲜活,似邻家美丽的少女,周身散发着活泼圆融的生动气息,那由内而外的微笑呈现出满心的欢喜,跃然而出的神情超越了固有的符号样式,雕刻家把外形之美和内在精神完美结合,使青州龙兴寺佛教造像搭建起了民众和佛教沟通的桥梁,是“穷理尽性,事绝言象”求真精神的典范。

“以形写神,澄怀味象”的求美

东晋画家顾恺之《画云台山记》中的“传神论”、宗炳《画山水序》中的“澄怀味象”等,都体现了时代的审美追求,也成为龙兴寺造像的艺术追求。南朝画家王微在他的画论《叙画》中这样描述道“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡”,这就是忘我的“澄怀观物”和“潇洒高逸”的美学境界。

比较古希腊雕刻《维纳斯的诞生》《命运三女神》(如图2)等西方雕刻作品和龙兴寺诸多佛教造像,能够看到中西雕刻在线条造型和空间表现方面的异同。古希腊雕刻通过希腊女神衣褶线条表现的是生机勃勃的人体之美,是人化的神,而青州龙兴寺佛教造像“曹衣出水”般的优雅线条表现的却是神化的人,是体现那个时代被赋予了理想人格的神,是审美的新空间和新境界。

“见素抱朴,含蓄圆通”的简致

三国两晋南北朝时期,社会动荡,战乱不断,经济遭受极大破坏,统治者、政治家提倡朴素简约的生活作风,士人也更多追求内心的自由与精神的超脱,在生活中践行素朴之风。陶渊明的辞官归隐、布衣理荒,嵇康的隐居山阳、打铁为生等,都体现了士人不为功名利禄所牵绊,见素抱朴简约自然的生活观。

西方现代派雕刻家布朗库西说“单纯并不是艺术的目标,而是当我们接近事物的本质时,不由自主达到的境界”。

龙兴寺造像除了造型的简致,还体现在简素的材质运用。龙兴寺佛教造像95%以上材质都是当地盛产的石灰石。青州地处渤海湾区,是石灰石的主要产地,雕刻匠人们就地取材,尊重石灰石色彩朴素、质地细腻适合雕刻的自然属性,使造像呈现朴素温和的简致之美。据说龙兴寺造像运用的是位于山阴少阳处的“十三层白”,受“十三层白”高度的影响,龙兴寺佛教造像有着独特的比例高度,使之更具青州地域特色。龙兴寺造像简约的造型观、传神的艺术观和取材的自然观,体现了儒家的精健、道家的素朴和佛教的简淡圆融,大美不言。

综合以上,青州龙兴寺佛教造像的空间意识在“形”与“神”、“真”与“玄”、“空”与“境”的错综关系中形成简致、素朴、内敛饱满的圆融之境,包含了魏晋南北朝时期的生命态度,这是魏晋南北朝人文艺术的精神表征。在信息化时代的当下,图像和人工智能为艺术家提供了更多的创作素材和便利,但工具和方法永远是思想和精神的载体。此篇“龙兴寺佛教造像的空间意识考”是有关空间意识、艺术方法、精神历程和文化交流的思考,是一场超越物象模仿空间寻找当代艺术创作空间本体论之旅,期望在此旅程中找到我们这个时代创作应有的“精神像”。