建筑伦理中的上海石库门文化解析论文

2025-09-30 13:55:18 来源: 作者:xuling

摘要:文章以建筑伦理学为理论框架,聚焦上海石库门民居的文化特质,通过田野调查与文献分析,探讨传统江南民居伦理与近代市民文化在其建筑形态中的融合与嬗变。

摘要:文章以建筑伦理学为理论框架,聚焦上海石库门民居的文化特质,通过田野调查与文献分析,探讨传统江南民居伦理与近代市民文化在其建筑形态中的融合与嬗变。研究从样式演变、空间布局及审美伦理切入,揭示石库门如何通过淡化等级观念、重构市民化人居空间,实现“尚中”和谐理念与务实理性的统一。其建筑形态的自由创新与中西元素的混搭,不仅塑造了独特的市民文化空间,更映射了上海城市化进程中文化主体的适应性转型。文章旨在从传统建筑伦理视角对石库门文化进行研究,为全球化语境中地域建筑文化的保护与传承提供理论参照。

关键词:石库门;建筑伦理;市民文化;中西融合;务实理性

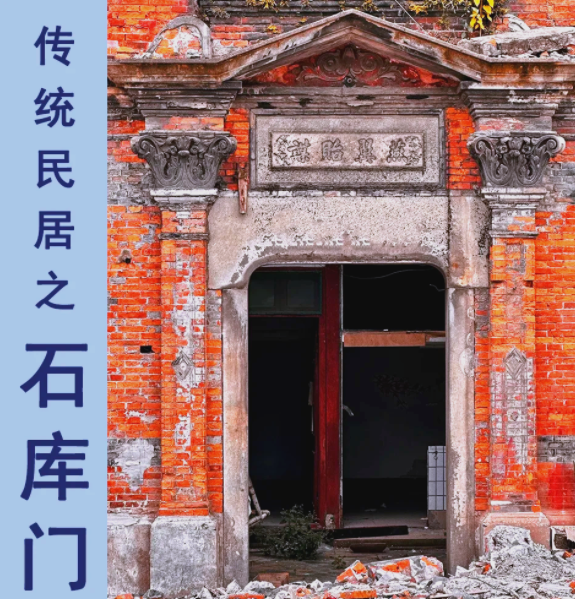

石库门是上海开埠后中西文化碰撞的典型产物,其建筑形态与空间伦理的演变映射了近代市民社会的崛起与文化认同的转型。石库门不仅是近代市民生活的物质载体,更是城市文化转型的象征符号。当前全球化语境下,城市建筑趋同化导致地域文化危机,学界对石库门的研究多聚焦建筑形态,而对其伦理价值与文化融合机制的探讨尚存空白。本文以建筑伦理学为视角,结合龙门邨、山西北路457弄等典型案例,剖析石库门在空间重构、审美调适与社群治理中的伦理实践,探讨传统建筑伦理的现代转化路径。学界对于上海石库门的研究,已形成了大量的成果。但在中国传统建筑伦理中,传统江南的民居文化与新兴的市民文化如何在石库门中的融合与流变以及形成的石库门文化的研究较为薄弱。

一、市民化人居空间:等级消解与公共性重构

1.等级制度的空间嬗变

传统江南民居以中轴线维系“尊卑有序”的礼制伦理,以任陆坊等为代表早期的老式石库门维守着这种等级观念,房屋的结构和空间布局受到礼的约束。房屋一般为二层的砖木结构,中间有一条左右对称的中轴线,客堂间和门设在房屋的中轴线上,这条中轴线规定了礼仪秩序,尊卑有序,性别内外等关系。客堂间供家庭议事、会客、团聚和祭祀所用,以客堂间为中心,四周有前后天井、东西和前后厢房,房屋呈现出对称、庄重、肃穆的美。但在石库门的衍生过程中,整幢房屋的中轴线逐渐消失了,这种等级观念也淡化。房屋的格局逐渐从老式的三开间或五开间的三上三下格局向新式的双开间的“二上二下”和单开间的“一上一下”的格局转变,高高的围墙降低了,放下深宅大院的身段,走向平民化,成为城市中下层居民的栖身之所。新式的石库门里还引进了正屋与辅屋的层高差概念,厢房、客堂间的层高比灶披间的高,灶披间上搭建亭子间,亭子间上有晒台能够满足居民生活的晾晒功能。这种建筑样式更适合新兴城市中的市民阶层的生活需求。客堂间虽保留了尊卑有序的特征,但已失去了传统江南民居蕴含的庄严作用,祭祀的色彩明显淡化,人居的特征日益增强。

2.公共性的生成:市井空间与邻里伦理

随着石库门民居样式的衍变,居住结构和居住者都发生了变。居住结构由原来的一家一户逐渐向小家庭为主的多户居住转变,居住者也不再是传统民居中有血缘关系的家族,而是没有血缘关系的邻居。[1]这种居住方式打破了庭院式大家庭的传统生活模式,改变了传统江南民居所蕴涵的生活格调,重新建立起新的市民化的空间。如有“二房东”“白相人嫂嫂”“七十二家房客”等各种市民生活的记忆,充斥着石库门弄堂的市井风情。就整体里弄的功能布局而言,石库门民居是以平面延展的形态展开,从街面经过街楼进入总弄,从总弄到支弄,从支弄到门内的家家户户,石库门里弄将空间分为街面、总弄、支弄、门里这样几个不同的层次,满足了居民的城市生活、公共生活、邻里居家生活等不同的功能。由于门里的空间狭小局促,居民将生活逐渐向弄堂扩张,进入到公共的邻里居家生活中去,形成了上海文化特有的弄堂生活习俗。有广为流传的“螺蛳壳里做道场”“打开天窗说亮话”等世俗俚语;有令人回味的“打蛋子”“跳皮筋”等弄堂休闲娱乐生活、“栀子花,白兰花”等叫卖声漫溢的弄堂的商贸习俗,体现了上海石库门所蕴含着市民百态的文化特性。

二、“尚中”伦理的现代表达:和谐观与实用理性的交织

民居所蕴含的文化内涵是人们在长期的生活实践中积累起来的,它反映了当时人们的价值观念和审美情趣。[2]在石库门民居中,体现了中国传统民居“尚中”的审美观念,强调和谐、适度,表现出对立面的中和、互补,而不是排斥与冲突。

1.天人合一的空间智慧

首先,天人之和。“中国古代传统哲学重视“天人之和”的理念,形成了人与自然和谐一致的思维模式和价值取向”。[3]与江南传统民居一样,石库门的特点也是坐北朝南,注重室内采光。上海地处中国的东南沿海,气候湿润,住宅内部阴暗潮湿,因此房屋的通风和采光显得十分重要。石库门的前、后天井与传统江南民居的庭院一样,是人与自然连接的主要通道,也是住宅内部的自然空间。它的面积不大,具有改善室内的通风、采光和室外排水的作用。前天井用来满足前面厢房和客堂间采光与通风,那么后天井是解决后面厢房的通风与采光,它改善了由于屋内进深大,造成内部空间的沉闷与阴暗。客堂间位于一层平面的中心,客堂间的落地长窗、厢房的花窗,使室内空间与天井保持着密切的关系,但天井的围墙又是封闭的,既保持了住宅与自然的联系,又将户外空间隔离在外。石库门的主弄一般是南北走向,支弄东西走向,成排的房屋则坐北朝南,朝南开窗大,日照充足,主要的房间一般都在南面,北面冬天寒冷,窗户小易于封闭。这种空间布局与建筑结构体现出石库门对自然的适应,追求人与自然的和谐统一。

其次,人际之和。石库门的内部空间组织形式,采取的是从街面到总弄再到支弄最后入户,整个弄堂形成了一个完整的又相对封闭的社区,使人产生强烈的地域感、认同感和安全感。同时,这种空间组织方式又有一种浓烈的邻里感和社区感,有利于邻里创造一种和睦、和谐的气氛。石库门蕴含的巨大活力就在于石库门里邻里间的紧密交往,弄堂如同一个“大家庭”,邻里间相互关心,相互帮助,体现了传统邻里的情感互动,人与人的和谐关系,间接地反映了宗法伦理中家和万事兴的观念。

最后,身心之和。即个人身心的和谐,强调个体在心理和精神生活方面应当追求一种平和的境界。[4]要实现这种“平和”的心理境界,客观上要求居住的空间要以人为本。石库门民居有宜人的空间,人性化的尺度,有服务便利的生活配套、和谐的邻里关系。石库门的空间宜人,错落有致的空间组合,有公共(街面)、半公共(总弄)、半私密(支弄)、私密(屋内)之分,有大小与宽窄的变化,这种有序和围合的组织方式,让人有一种安心、宁静和安全的心理感觉。各种配套服务设施散于里弄内,学校、商贸、服务等各行各业,居民们可以不用走出弄堂,就可以享受便捷的服务。同时,和谐的邻里关系也促进人的身心和谐。

2.以“中”为度

石库门如何实现“和”的理想呢?根本的途径就是“中”。这里的“中”是个文化的概念,是儒家推崇的“中庸之道”抑或者是孔子所言的“无过而不及”“适中”的意思。它力图使对立双方所达成的统一与平衡。石库门民居没有无过而不及的体量与秩序,单体建筑体量都不大,通过毗连式将单体建筑连接起来,依靠“数”的增加,由一排变多排,小组变大组,一个层次接一个层次地广布在里弄空间中。同时,上海石库门为我们提供的经验:当中外两种异质文化碰撞时,它表现出包容与融合的态度,通过趋新求异,展现出“中庸之道”的智慧,形成有地域特色的石库门文化。具体而言,布局上,它吸收了江南传统民居的建筑结构和欧洲联排式的设计;造型上,它摒弃了传统的马头墙、观音兜或荷叶墙等,采用人字屋架和山墙;装饰上,它呈现出石库门存在和发展的最佳方式,采用了跨越地域、时空的装饰混搭等。处处体现了中西建筑文化的在石库门中的融合与流变,因此石库门既具有江南传统民居的古典与雅致,又有上海国际大都市的时尚与现代。

三、自由创新:市民文化的主体性表达

自由是创新的前提,没有自由,不可能有创新。石库门民居突破了建筑伦理中“礼”规定的等级观念,重新建立起资本主义商品经济为中心的等级观念。“商品经济是直接以交换为目的的经济形式,它是开放与自由的。”[5]

1.形态多元与个性解放

不同于中国传统建筑伦理观强调“群体意识”,石库门民居体现着尊重个体的差异。传统民居着力于以一座座单体建筑为造型单元,在平面上铺展与空间上的延伸,单体建筑没有个性化的特征,风格完全服从于整体建筑的需要。然而,石库门民居受资本主义商品经济买卖土地的限制,建筑形态更多样与自由。据统计上海石库门主要有四种形态:一是行列式。行列式是石库门住宅中普遍采用的一种形式。二是周边式。里弄占据了整个街坊,房屋沿街坊四周布置,沿街店铺把中间的行列式里弄包围起来,底层是店铺,上层为住宅。三是综合式。即行列式和周边式的综合体。即里弄土地的形状不是四边沿街面,其他边是连着其他里弄。四是不规则或自由式,房屋排列不整齐、建筑的风格特征也不统一。石库门的四种建筑形态说明了其布局主要由里弄的位置、大小、形状而定。同样,同一里弄的建筑风格与外观装饰也不统一,如黄浦区的龙门邨,建筑风格多样,有西班牙式、希腊式、苏格兰式等。弄内的围墙有高矮,院子有深浅;外观装饰的风格有现代装饰主义的、有中国传统的、有欧洲古典等堪称是万国石库门建筑群;里弄也有深浅与死活也有变化,深则无际,浅则碰鼻,死则有进无出,活则里弄相接,四通八达。

2.混搭美学的文化隐喻

“混搭英文原词为Mix and Match,即混合搭配,指将不同风格、不同材质、不同身价的东西按照个人口味拼凑在一起,从而混合搭配出完全个人化的风格。”[6]从定义上理解,“混搭”即是一种创新的手法,也是一种风格。上海石库门是在中西方两种异质文化相互碰撞与融合中发展起来的,这两种文化以它为媒介寻求融合,不同的价值观在此交锋寻求主导,在融合与主导的博弈过程中,石库门民居逐渐形成了中西合璧的“混搭”特征。具体地讲,在外观装饰上,它打破了中国传统的花鸟虫兽装饰的固定模式,把不同时空、不同地域的视觉物象同构在一起,从而形成个性化的样式。以山西北路457弄2号为例,三角形的门楣中间有一只蝙蝠匍匐向下冲,欲吃盘子里的寿桃,上面有一对左右对称的兽面,从兽面嘴中吐出的云纹上站着一只回头张望的鹿,这是象征福、禄、寿的中国传统的吉祥动物纹样,却被巴洛克风格的卷草纹包围,同时并置在欧洲古典的三角形门楣中。这两种不同风格的纹样并置在一个平面上,有种时空错乱的感觉,体现了多元一体,兼容并蓄的折中主义特质。上海石库门对西方建筑装饰元素的借鉴与吸收,丰富了石库门民居的地域样式和特色。它创造出的外观具有可识别性和不可复制性,人们可以用最简单的方式唤起对它的记忆,一看到它可以联想到其所在的城市乃至国家。

四、务实理性:市民文化的生存哲学

中国传统建筑中的理性精神,既体现在“礼”对建筑的一系列制约,又反映在因地制宜、因材致用、因势利导等等审时度势的务实性。石库门民居明显倾向于后者,它体现的是一种实用理性,这种理性不同于科学理性与思辨理性,而是实践理性。余秋雨说过:从石库门的建筑结构就可以看出上海人不讲究气派,讲究实惠的性格。外国房地产商受资本主义商品经济的利益驱使下,要在有限的土地资源上,造尽可能多的房子来满足日益增长的人口需求。因此,“经济实用”成为石库门民居的首要功能。其次,后期石库门的居住结构发生了变化,原本整幢石库门是一家一户居住,因租金昂贵,上海的移民只能租住其中一间。于是石库门里五方杂厝,客堂间住的是常熟人,前楼是江西人,后楼是诸暨人,亭子间是宁波人,东厢房是湖南人,西厢房是东阳人,多户“挤聚而居”,冲突与矛盾在所难免,但生活还要继续,使得居民更注重用理性、包容、协商的方式解决生活中问题。因居住空间的狭小局促,充分利用自己的每一寸空间,也使得居民注重解决当下的现实问题和生活境遇。再则,石库门里的居住空间的分配、位置、大小都反映一种贫富差异的等级观念。石库门里的居民居住状况而形成的称呼可以看出居民的经济身份:“白相人嫂嫂”一般为二房东、“厢房先生”一般为中小学教员、“亭子间爷叔”一般指无固定工作的男人、“课堂阿爹”一般指从事跑街或捕房杂役工作的等等。这种以经济为中心的商业文化形成的价值观,正是务实的市民文化的反映。

石库门作为近代上海市民文化的物质载体,以建筑为媒介完成了传统伦理与现代性的对话。其空间形态的市民化转向、审美格调的“尚中”智慧,以及中西混搭的创新实践,不仅塑造了上海独特的城市肌理,更孕育了开放包容、务实理性的市民精神。如今,石库门虽渐隐于高楼林立的都市景观,但其文化基因仍为当代建筑伦理提供了深刻启示:在全球化浪潮中,地域建筑不应沦为异质文化的单向附庸,而需以主体意识为根基,在传统与现代、本土与外来的张力中寻求创造性转化。未来研究可进一步挖掘石库门文化的符号价值,探索其在现代城市更新中的活化路径,使历史记忆真正成为塑造城市文化认同的精神资源。建筑终将老去,但其承载的伦理精神与文化密码,恰是城市永续发展的灵魂所在。

参考文献:

[1]邹振环.石库门:从江南庭院到市民空间[N].中国社会科学学报,2011.11,第234期.

[2]李新亮,聂林媛.石库门建筑地域性的文化解读[J].辽宁:沈阳建筑大学学报(社会科学版),2013年10月第15卷第4期.

[3]秦红岭.建筑的伦理意蕴[M].北京:中国建筑工业出版社,2006年.

[4]陈欣.穿越百年石库门弄堂文化透视上海人[D].武汉.中南民族大学,2009年.

[5]李郁芳,刘景章,牛德生.政治经济学.第二版[M].广州:暨南大学出版社出版,2012.03.

[6]王渊编著.服饰搭配艺术第2版[M].北京:中国纺织出版社,2014.05.