红色音乐文化与高校思政教育融合策略论文

2025-09-30 10:46:45 来源: 作者:xuling

摘要:文章探讨了红色音乐文化与高校思政教育融合的策略,阐述了红色音乐文化在高校思政教育中的独特价值,分析了当前融合过程中存在的问题,并从不同方面提出了具体的融合策略,旨在通过红色音乐文化与思政教育的深度融合。

摘要:文章探讨了红色音乐文化与高校思政教育融合的策略,阐述了红色音乐文化在高校思政教育中的独特价值,分析了当前融合过程中存在的问题,并从不同方面提出了具体的融合策略,旨在通过红色音乐文化与思政教育的深度融合,增强高校思政教育的吸引力和感染力,培养具有坚定理想信念和高尚道德情操的社会主义建设者和接班人。

关键词:红色音乐文化;高校思政教育;融合策略;课程建设;教学方法

在高校思政教育中深度融入红色音乐文化,既可以丰富思政教育形式与内容,又可以借助音乐特有魅力引发学生情感共鸣,提升思政教育成效。文章将对红色音乐文化在高校思政教育中的融入策略进行多方面论述,希望能够对高校思政教育创新发展起到有益借鉴作用。

一、红色音乐文化与高校思政教育融合必要性

在高校教育结构里,将红色的音乐文化与思想政治教育结合起来是非常必要且长远的,这也是与时代同步、与教育目标相一致,并有助于学生全面发展的核心策略。在教育目标的层面上分析,高校思政教育的目的是培养学生的正确世界观、人生观以及价值观,并塑造学生崇高的道德品质以及社会责任感。红色音乐文化所包含的无私奉献、艰苦奋斗和团结协作的精神内涵与思政教育目标具有很高的一致性。两者的整合可以突破传统思政教育中纯粹理论灌输的限制,利用音乐特有的魅力来激发学生学习的兴趣,让思政教育更具有吸引力与感染力,使学生通过艺术熏陶达到思想升华、品德塑造,促进思政教育取得实效,从而较好地实现育人目标[1]。

当代大学生正处于一个信息爆炸、多元文化碰撞的年代。融入红色音乐文化给学生以纯洁而深刻的精神滋养,在激越的旋律和朴实无华的歌词里,学生可以吸取精神力量、抵制不良文化侵蚀、构筑思想防线。与此同时,红色音乐文化中传达出的民族自豪感和文化自信可以帮助学生形成积极向上、健康向上的性格,养成顽强的意志和品质,从而为学生今后的生活和发展打下扎实的精神基础。

二、红色音乐文化与高校思政教育融合问题

(一)课程设置问题

红色音乐文化在高校思政教育中的融合有着很多亟待解决的问题。课程设置的不足,严重制约着整合的深度和广度,也影响着育人成效。比如,课程体系系统性规划不够,大多数院校还没有建构出完整、科学、有机融入红色音乐文化的思政课程体系。课程对红色音乐文化的展现通常比较分散、碎片化,未能形成条理清晰的知识脉络与层层深入的教学层次。比如在一些思政课程当中,红色歌曲仅作为点缀,缺乏对历史背景、音乐风格和精神的深入分析,学生难以全面理解红色音乐文化与思政教育的内在联系,难以发挥其独特价值。因此,必须对课程设置进行全面优化和改进。

思政教育中红色音乐文化的课程比例不平衡,专设课程偏少且课时不充分。教师在有限学时内既要完成理论教学任务,又要融入红色音乐文化,常感到力不从心,这导致红色音乐文化教学只能停留在表面,学生难以深入体会其本质。另外,缺乏跨学科整合,音乐与思政课程彼此独立,缺乏有效交流与合作。音乐课程偏重技能与理论,忽视红色音乐文化的思政内涵;思政课程则过分强调理论,忽视音乐的艺术性与情感传递。这种跨学科融合缺失,使学生不能在多学科视角下对红色音乐文化有一个整体认识,制约了学生知识体系建设与综合素质提高。

(二)教学方法简单

创新教学方法是红色音乐文化与高校思政教育深度结合的关键。然而,当前教学方法单一,阻碍了整合效果的实现。教师多采用传统的讲授式教学,以口头讲解为主,缺少互动沟通。在红色音乐作品解读上,仅简单介绍创作背景和音乐特点,未能引导学生体会其中的情感力量和精神内涵。同时,教学手段的多样性不足,多数教师仍依赖教材和黑板,未充分利用多媒体和互联网等现代化教学手段。这导致红色音乐文化的艺术性和感染力无法充分展现,学生体验缺乏生动性和吸引力。例如,红色音乐作品原声演唱或演奏视频播放较少,学生难以切身体验音乐魅力,难以引起情感共鸣,影响教学效果。此外,实践教学环节薄弱,学生缺乏参与红色音乐创作、演唱和演奏实践的机会。即使有实践活动,也往往系统性、针对性不强,无法让学生深刻体会红色音乐文化精神。因此,为提升红色音乐文化在高校思政教育中的融合效果,创新教学方法、丰富教学手段、加强实践教学环节势在必行。

三、红色音乐文化与高校思政教育融合策略

(一)深入挖掘红色旋律融入思政课堂

将红色音乐文化融入思政课堂,需深挖红色旋律背后所蕴含的丰富意蕴。红色音乐在不同历史时期产生并承载了深刻的革命精神和时代记忆,教师要把这些要素和思政教学内容进行有机融合,引领学生在音乐中吸收精神力量[2]。

如在阐述爱国主义精神时,可以融入《黄河大合唱》,教师先介绍是在民族危亡、民众奋起抵抗的抗战时期产生的。作品以黄河为标志,表现中华民族百折不挠的斗争精神。由激越的《黄河船夫曲》使学生体会到惊涛骇浪里勇往直前的顽强精神;从抒情的《黄河颂》体验对祖国山河的热爱;还有气势磅礴的《保卫黄河》,激发学生的爱国热情与斗争意志。教师上课不但放音乐,而且对歌词、旋律特点进行深入分析,以及其对激发抗日士气所起的巨大作用。通过这一途径,学生不再是单纯地听音乐,更多的是站在思政的高度去了解音乐中传递出的爱国之情,把音乐欣赏变成一种思想洗礼,深刻理解爱国主义精神内涵,提高民族自豪感、责任感。

(二)组织音乐赛事传达红色精神

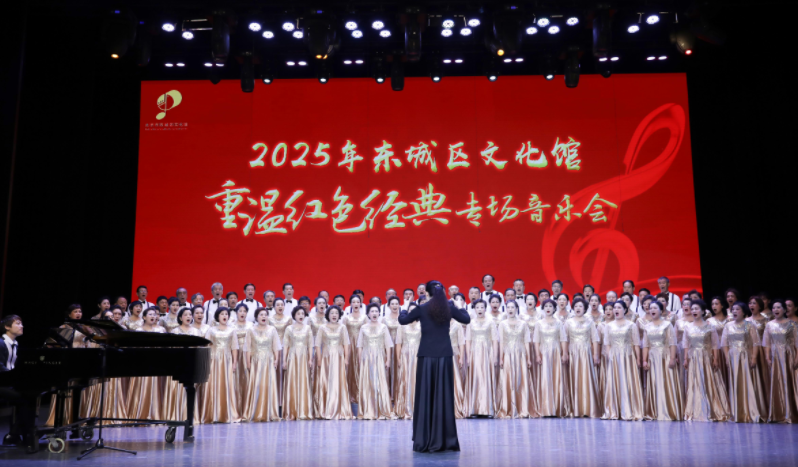

红色音乐赛事的组织是非常具有感染力的实践活动之一,它可以调动学生积极参与的积极性,并在参与活动中对红色精神进行深刻认识与传播。赛事给学生一个展示自己的舞台,也使红色音乐文化得以广泛地传播到校园[3]。

例如,组织一场名为“红色的旋律,年轻的飞翔”的音乐比赛,旨在激励学生通过独唱、合唱和乐器演奏等多样化的方式来演绎红色音乐作品。学生纷纷响应,有些组选了合唱《十送红军》。学生认真排演,无论在服装上还是演唱技巧上,都努力恢复那特殊时期里军民之间鱼水情深。大赛期间,学生经过反复实践、演绎歌曲,深切感受了革命年代群众对红军不舍、拥护的精神,感受了红军为民谋福利的坚定决心。台下的观众们也为精彩演出而感动,学生一边享受着音乐,一边接受着红色精神的陶冶。这类音乐赛事在丰富校园文化生活的同时,也把红色精神用鲜活生动的形式传达给每个参与者与受众,让红色音乐文化植根于校园,提升学生红色文化认同感与传承意识。

(三)提高教师素养,筑牢融合根基

教师是教学活动的组织者、引导者,教师素养的高低直接关系到红色音乐文化融入思政教育的成效。提高教师红色音乐文化与思政教育素养是深度融合发展的关键。

学校可定期安排教师开展红色音乐文化培训活动,并邀请音乐专家和党史学者开展讲座与培训,比如请音乐教授阐述红色音乐发展脉络、音乐风格特点等,使教师对红色音乐艺术价值有深刻认识;特邀党史专家对红色音乐背后所蕴含的历史事件、革命精神等进行解读,以帮助广大教师在教学中更好地将音乐融入思政内容之中。一名思政教师参加完培训之后就把学到的知识应用于教学。在对社会主义核心价值观的阐释中,他介绍了红色歌曲《我和我的祖国》。既分析了这首歌旋律优美的一面,又以历史与现实的视角阐述了这首歌中抒发的个体与民族之间密切联系的情感,以及对祖国繁荣昌盛的歌颂和热爱,这些都是爱国精神在社会主义核心价值观下的鲜活表现。通过自身素养的提高,可以使教师更自然、更深刻地将思政教学融入红色音乐文化之中,带领学生感受到音乐中的思政内涵,促进教学质量的提升。

(四)创建数字资源,拓展传播路径

数字化时代下,数字资源的运用可以打破时空的局限,使红色音乐文化得到更加广泛的传播,给高校思政教育工作提供了大量的材料与多元化教学方式。

各高校可建立包含经典红色音乐作品、音乐创作幕后故事、专家演绎视频等素材的红色音乐文化数字化资源库,比如把《义勇军进行曲》产生的背景资料、各个时期演唱版本以及音乐学者关于音乐结构与精神内涵分析的录像纳入资源库。学生可通过校园网络在任何时间、任何地点进入资源库独立学习红色音乐文化知识。与此同时,教师还可以借助这些数字资源来充实教学内容,比如在教室中播放有关视频资料等,使学生更加直观地感受到红色音乐的魅力。另外,可通过微信公众号和抖音等社交媒体平台,经常推送与红色音乐文化有关的内容并组织线上红色音乐欣赏活动以吸引更多的同学加入。通过创建数字资源拓宽红色音乐文化传播途径,让更多的学生接触并了解红色音乐,从而为高校思政教育创造良好文化氛围,提升红色音乐文化对思政教育的影响。

(五)创设文化氛围,浸染红色基因

校园文化氛围潜移默化地影响着学生们的观念与行为。积极构建红色音乐文化丰富的校园氛围,可以使学生们在平时的学习生活当中随时都可以被红色基因所浸染,不自觉地加深对于红色音乐文化和红色精神的认知和传承[4]。

关于校园环境的建设,学校可以定期在校园广播中播放经典的红色音乐,使得激昂的旋律在校园的每一个角落都能回荡。例如,每天在课间休息时,播放《红梅赞》,以那动听而又刚毅的曲调,使学生犹如目睹了革命先烈江竹筠在敌人面前遭受无情迫害,仍坚持信念、傲雪凌霜等英雄事迹,唤起学生对革命先辈们的崇敬之情。与此同时,校园宣传栏中展现红色音乐文化的有关内容,除介绍经典作品产生的背景及蕴含的精神外,也可展示学生对于红色音乐的感悟。另外,开展以红色音乐为题材的校园文化节是烘托气氛的一种有效途径。文化节上,举办以红色音乐为主题的展览,展出珍贵的红色音乐手稿和老唱片,并结合音乐知识讲座,请专家对红色音乐的发展进行阐述,让学生对红色音乐文化有一个全面而深刻的认识,使红色基因受到校园文化的哺育,在学生内心根深蒂固。在此基础上,大学可以借助新媒体平台,进一步延伸红色音乐文化的传播触角。校园官方微博和抖音账号上经常发布红色音乐短视频,用生动风趣的剪辑手法将红色音乐和历史影像资料结合起来,引起学生的注意。开展线上红色音乐打卡,鼓励学生分享对日常推荐的红色音乐的认识和感悟,并建立奖励机制,调动参与积极性。进行红色音乐知识的线上竞赛活动,夯实学生学习的基础。通过线上与线下的协同努力,全方位打造沉浸式的红色音乐文化氛围,使红色基因贯穿于学生的日常生活之中,潜移默化地达到育人的目的。

(六)开展交流与合作,促进融合创新

进行校际、校企及与社会文化机构交流合作可以整合各方面资源,给红色音乐文化融入高校思政教育工作带来新思路和新活力,合力推动融合创新。

在校际交流中,各院校可定期召开红色音乐文化融入思政教育研讨活动,交流自身课程设置、教学方法和实践活动中的体会和收获。如A大学在课程融合上探索了红色音乐赏析和思政理论专题相融合的教学模式;B大学在实践中创新了红色音乐下乡支教。通过沟通,双方相互学习和借鉴,并对各自融合方案作进一步改进。校企合作还是一种重要方式,企业实践资源丰富,理念创新,大学联合音乐制作企业共同研发与红色音乐文化有关文创产品,比如制作红色音乐主题手机铃声和短视频配乐,不仅丰富红色音乐文化传播形态,也给商家注入文化内涵达到互利双赢。另外,配合社会文化机构,比如与地方博物馆、纪念馆共同开展红色音乐文化活动等,借助其历史资源、文化底蕴等,使学生能够在现实历史场景下感受到红色音乐魅力,并创新教学形式增强融合效果,促使红色音乐文化和高校思政教育能够在交流与合作中得到持续创新发展。各院校也可以和艺术院校进行沟通,在自身专业音乐教学资源和艺术创作力量的推动下,联合创建红色音乐文化精品课程。例如,学校联合推出了名为“红色音乐的艺术表达和思政内涵”的课程,并邀请两所学院的经验丰富的教授共同授课,目的是从音乐的专业技巧和思政的深度解读两个方面,帮助学生更深入地理解红色音乐。同时鼓励学生跨高校成立红色音乐社团,共同开展红色音乐主题艺术展演,整合不同高校艺术风格,碰撞创新火花等。通过这一多维度、全方位的交流与合作,搭建资源共享、优势互补的融合平台,不断拓宽红色音乐文化融入高校思政教育的深度和广度,为新时代培养更多有深厚红色文化底蕴和崇高思想道德品质的人才。

(七)研制特色教材,完善教学内容

高质量、有针对性的教材是红色音乐文化融入高校思政教育的重点载体,特色教材的研发可以对相关知识进行系统阐述、对教学内容进行优化、对教学活动进行强有力的支持。

高校要组织音乐学、思政教育等多个学科的教师和从事文化研究的学者参与特色教材的编写。教材内容不仅应覆盖红色音乐发展的线索,由新民主主义革命时期救亡歌曲、社会主义建设时期奋进旋律、改革开放以后创新乐章等方面来梳理它在各个历史阶段中的演进过程;还应该深入分析每首经典作品背后的历史故事、思想内涵和承载着的时代精神[5]。如在《南泥湾》一文中,既说明这首歌旋律中的民族风格和音乐特点,又详细叙述八路军三五九旅对南泥湾大生产运动的情况,学生克服各种挑战,达到粮食自给自足的目标,成功地将荒芜的南泥湾转变为“陕北好江南”,让学生更加深入地理解艰苦奋斗和自力更生的真正含义。

教材形式也要多样化,除文字阐述外,可以配有大量音频和视频资料,便于学生对红色音乐魅力的直观体验。同时开设思考和讨论板块,带领学生将思政理论知识融入其中,探究红色音乐对当代社会所具有的价值和意义,从而培养其批判性思维和创新能力。通过研发这类特色教材可以使教师进行更加系统和深入的教学,同时学生还可以在丰富多彩的教学内容下,从整体上提高红色音乐文化认知程度,加强思政教育实效性,使红色音乐文化对高校思政教育更具有育人作用。

四、结语

综上所述,将红色音乐文化融入高校思政教育是一个系统工程,将红色音乐文化深入融入高校思政教育中,可以有效增强高校思政教育亲和力及针对性,引导学生在音乐熏陶下继承红色基因、坚定理想信念,为培养德、智、体、美、劳全方面发展的社会主义建设者、接班人打下坚实基础。

参考文献:

[1]郑帅男.新媒体时代高校红色文化与思政教育的融合路径探析[J].新闻研究导刊,2025,16(01):168-172.

[2]封亚玲,封盛.红色音乐文化融入高校大学生思政教育的价值与路径[J].三角洲,2024,(31):167-169.

[3]陈雯雯.红色音乐文化与高校思政教育融合策略研究[J].成才之路,2024,(32):29-32.

[4]李京键.红色音乐文化在高校教育中的价值与融合路径研究[J].大众文艺,2023,(12):172-174.

[5]宋雨薇.新时期高校红色文化与思政教育的融合分析[J].大学,2023,(15):97-100.