“五四”时期中国艺术歌曲的和声技法研究论文

2025-09-06 16:56:00 来源: 作者:xuling

摘要:中国艺术歌曲是我国音乐体系中非常重要的音乐体裁,它的诞生与发展能够充分反映我国近现代艺术文化的传承性与发展历程。

摘要:中国艺术歌曲是我国音乐体系中非常重要的音乐体裁,它的诞生与发展能够充分反映我国近现代艺术文化的传承性与发展历程。“五四”时期是艺术歌曲这一体裁在我国真正进入专业音乐创作的历史时期,我国第一代作曲家萧友梅、赵元任、青主等人拉开了中国艺术歌曲的创作大幕,而其中最重要的创作手段——和声技法,则是促使中国早期民族和声理论形成的关键。本文主要从调式类别、调性发展、和弦结构、和声进行等几个方面来分析“五四”时期我国艺术歌曲的和声技法,总结其艺术特色,以剖析出西方作曲技法与中国民族音乐相融合的方式以及中国艺术歌曲和声的创作思维。

关键词:“五四”时期;中国艺术歌曲;和声技法

一、“五四”之前中国音乐的发展概况

19世纪末,中华大地上空布满阴霾,中国最后一个封建王朝已处于风雨飘摇、大厦将倾的前夜。1912年1月1日,中华民国临时政府成立,孙*山被推选为临时大总统,清帝被迫退位,这标志着中国最后一个封建王朝的崩溃,同时也标志着中国进入近代社会新的历史开端。19世纪末兴起的“学堂乐歌”则是中国人主动选择的一种新的音乐形式,这种有别于传统音乐的新的音乐形式,标志着中国近代音乐的历史开端。

“学堂乐歌”是我国自19世纪末开始在新式学堂和社会上广泛流行的一种歌唱形式,一直到“五四”时期盛行不衰。“学堂乐歌”的传播,也带动了风琴、钢琴、乐理、简谱、五线谱等西方乐器和音乐理论在我国社会上的普及与推广。学堂乐歌中有一种被称之为“自创曲”的作品,其实质应当属于近代早期音乐创作的范畴,无论是沈心工的《黄河》,还是李叔同的《春游》,亦或是赵元任的《和平进行曲》,都体现了这一时期音乐教育界和音乐人士创作意识的萌芽和觉醒,是中国音乐创作启蒙阶段的产物。

二、中国艺术歌曲产生的时代背景

五*运动是中国由旧民主主义革命转变为新民主主义革命的历史转折点,同时也是新*化运动的深入发展。在这样的历史背景下,中国音乐文化进入了一个新的历史发展阶段。这一时期,一批拥有民主思想,留学西方的知识分子将西方科学文化知识,音乐基础理论与作曲技法,音乐教育体制等引入中国,突破了中国传统以单旋律横向为主的音乐表现形式,并根据民族音乐审美习惯,对西方多声部纵向和声技法进行了适当的调整与融合。他们在音乐创作、音乐理论等方面做出了划时代的贡献。继学堂乐歌之后,中国艺术歌曲顺应时代发展应运而生,并与传统文化相结合,诞生出真正意义上的中国艺术歌曲。

三、“五四”时期中国艺术歌曲创作代表人物

(一)萧友梅(1884年1月7日-1940年12月31日)萧友梅出生于广东香山(现中山市),原名乃学,字思鹤。早年曾赴日本和德国求学,1927年与蔡元培共同创办“国立音乐院”,1929年7月改名为“国立音乐专科学校”,萧友梅任校长直至1940年底去世。萧友梅的音乐创作主要集中在他回国的五六年时间之内,可以说是他一生音乐创作的高潮时期,体裁包括歌曲(艺术歌曲、合唱曲、独唱曲、群众歌曲),钢琴曲、室内乐、管弦乐曲等多种形式,创作的数量也非常之大。著名的艺术歌曲《问》《南飞之雁语》就是诞生在这个时期。

(二)赵元任(1892年11月3日-1982年2月24日)赵元任生于天津,祖籍江苏武进阳湖县,早年赴美国求学,1925年回国担任清华学堂国学研究院导师,同时担任学校音乐委员会主任,参与并发起成立“琴韵歌声研究会”。1938年,他应邀去美国夏威夷大学讲学,并定居于美国,1982年2月24日在马萨诸塞州坎布里奇病逝。赵元任的音乐创作以歌曲形式为主,一生写作了大量的艺术歌曲、群众歌曲、合唱曲和独唱曲。20年代是赵元任音乐创作最为旺盛的阶段,他的歌曲创作鲜明地反映了“五四”时期科学、民主的新文化精神。他在曲调写作与和声配置方面做了“中国派”的试验,在体现中国音乐的民族性方面显然是一种突破。

(三)青主(1893年6月10日-1959年5月5日)青主原名廖尚果,笔名黎青、黎青主、青主,广东惠阳人。早年在德国求学,1927年12月“广州起义”失败后被当作“著名共党分子”遭反动当局通缉,1929年在萧友梅的帮助下,青主与其妻子爱丽丝(德国音乐家)均进入国立音专,青主担任音专创办的学术性季刊《乐艺》和校刊《音》的主编。“抗战”结束后,青主在同济大学、复旦大学、南京大学等高校教授德文,1959年病逝于苏州。青主不仅是一位音乐理论家,同时也是一位颇有成就的作曲家,他创作了大量的艺术歌曲,大部分收入《清歌集》和《音境》两本歌集之中,《大江东去》和《我住长江头》是他的代表作,《大江东去》更是被誉为中国艺术歌曲诞生的标志。

四、“五四”时期中国艺术歌曲的和声技法特点

“五四”时期是艺术歌曲这一体裁在我国真正进入专业音乐创作的历史时期,其艺术歌曲中的和声技法带有时代的印记,是西方作曲技术与我国音乐文化首次碰撞并逐步融合的产物。

(一)调式类别

调式是一切调性音乐的基础,建立在一定调式基础之上的和声也必定呈现出其调式所固有的特性和风格。不同民族在音乐上所采用的调式既有鲜明的特点,又存在一定的联系。西方音乐体系中,其调式特征是以有半音的四音列为基础的自然七声调式,我们熟知的大小调体系就属于此类。而中国的音乐体系,其调式特征是以无半音的五声调式以及五声调式为骨干的七声调式为基础。

1.大小调体系调式

大小调体系音乐是以自然大调与和声小调为基础,同时大调中辅助使用和声大调,小调中辅助使用旋律小调,小调偶尔也会使用自然小调。我国第一代专业作曲家萧友梅、赵元任、青主等都曾留学欧洲,深受西方传统作曲技法的影响,在“五四”时期的艺术歌曲创作中,常可见到传统大小调体系调式的运用。

萧友梅的艺术歌曲《问》旋律的开始部分,音由属音D—B上行六度大跳,之后立即反向下行回到主音G,采用了一种提问式的旋律创作手法,同时强调了属音对主音的绝对支持性,最后结束音落在主音G音上,构成G自然大调。在和声的运用上,歌曲开始两小节则用主—属—主的和声进行,明确G大调的调式调性,在整首歌曲中,属主和弦进行占据绝对地位,只有第三小节运用了具有辅助过渡性质的下属和弦,终止处的和声运用了典型的属主正格终止,调式调性非常稳定,始终强调和声的强功能进行,显示出对古典功能和声体系的继承。

萧友梅的《五四纪念爱国歌》《杨花》歌曲旋律开始处,均由属音到主音的上行四度跳进,两首艺术歌曲中的和声进行均以属主为主要进行方式,极个别地方插入下中音和弦和上主音和弦进行润色。总体来说,萧友梅艺术歌曲的和声技法受西方古典主义时期作曲技法影响较大。

2.五声性民族调式

“五四”时期的艺术歌曲创作对于五声性民族调式也有所使用。中国各民族的传统音乐所采用的调式是多种多样的,其中,无半音的五声调式与以五声为骨干音的七声调式运用最为普遍。五声调式的各个五声正音宫、商、角、徵、羽皆可作为调式主音,而形成五种五声调式。中国的五声性七声调式在构成上是由五声正音加入两个偏音构成的。

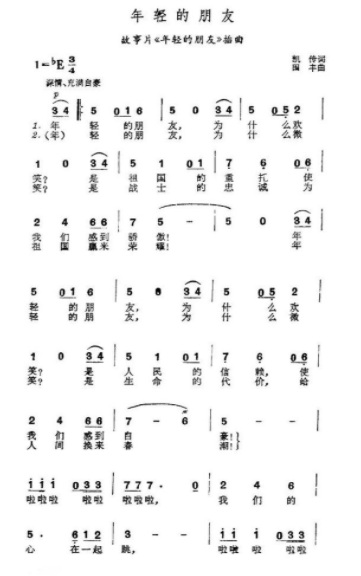

赵元任的艺术歌曲旋律多数采用五声性调式写成。歌曲《听雨》共有四句,采用起承转合的结构,歌曲旋律建立在五声音阶之上,为bE宫五声调式。四乐句的尾音构成一个五声音阶下行的状态,分别落在bB徵、G角、F商、bE宫上,尽显中国风味。歌曲《卖布谣》为同一时期的作品,其歌唱旋律部分同样采用五声调式来体现民族风格,在歌曲的后半段巧妙运用了旋律模进的手法,中间使用过渡性的变化音增强级进的动力。歌曲《教我如何不想他》共分为四段,每段之间有过门进行衔接。同时,歌曲除主体结构外,还有引子和尾声两个附属结构部分。在歌唱旋律的调式使用上,运用了同主音大小调交替的方式,但在大调旋律的部分,更多体现的是五声宫调式的特性,是五声性调式与西方大小调结合的早期尝试。

(二)调性关系

调之间的连接关系可以分为三种基本类型:离调、调式交替与调性转换。而调性扩张的手段则包括离调、同主音大小调交替、变和弦运用。“五四”时期中国艺术歌曲的创作虽处于启蒙阶段,但对于和声技法的应用却相当丰富。

1.离调

离调是指在基本调的进行过程中,以调内主和弦之外的其他音级上的某一个大三、小三和弦为临时主和弦,使用这个临时调的和弦与和声语汇。离调能够在单一调性的情况下,通过使用自然音体系之外的变音和弦来丰富调性的和声。

《织布》是赵元任1925年为刘半农的词所谱写的一首艺术歌曲,全曲总共32小节,前奏、间奏和尾声占了18小节,歌词6句24个字,全然一副钢琴的织布曲。和声运用上却十分考究,前三句使用主持续音和声描绘织布景象,第四句旋律线条到达高点,力度也从弱到最强,此处第一次使用离调和弦,vii7/V增加声音的紧张度,同时增强和声的力度,随后在K46上造成高潮,然后解决到属之后回落,这一次并没有终止,而是用VI和弦进行了阻碍,并再次做完全终止式,V56/V—K46—V7—I完满终止。

2.变和弦

不稳定功能和弦(D组或S组)解决到主和弦时,为了加强解决时声部的半音化倾向,在原本大二度的声部进行中,通过升高或降低不稳定功能和弦的和弦音,使其解决时的声部成为小二度进行,就形成了带有变音的不稳定功能和弦,这种变音和弦称为变和弦。那不勒斯和弦是建立在调式降II级音上的大三和弦,最早用于小调,目的是使用大三和弦来改装并避免减三和弦的音响,后来引入大调中使用。

赵元任《小诗》作于1922年,胡适作词,是赵元任最早期的艺术歌曲之一,《小诗》一音一字,每一音配一个和弦,纵向构成四部和声的织体,横向序进中,和声旋律声部则是歌曲本身。歌曲前奏即是整首歌曲,相当于歌曲先由钢琴完整奏一遍,然后再唱。在和声的运用上,除了第三句的V7/IV—IV的离调运用,更具特色的是在结束句采用了那不勒斯变和弦,改变纵向音响色彩,并且在那不勒斯前面引入了自己的属和弦,V2/bII—bII6—K46—V7—I表现出强烈的浪漫主义色彩。

3.同主音大小调调式交替

同主音大小调交替是指同主音大小调相互借用对方的音级与和弦,从而产生主调中的变音与变音和弦的技术类型。在小调的主和弦在终止式中,升高三音变成大三和弦,将小调音乐作品或段落结束在大主和弦上,这种终止式被称为皮卡迪终止式。这种做法可以说是最早使用同主音大小调调式交替和弦。

赵元任的《也是微云》创作于1926年,胡适作词。歌唱旋律部分是五声性七声调式,和弦结构与和声进行上已略显民族风味,在歌唱旋律结束后,钢琴伴奏继续做了两个小节的补充,补充中的和声技法则是将同级的同主音大小三和弦并置在一起,从大调I进入到小调I后,再次回到大调I,体现大小三和弦的色彩变化。赵元任为了使之更具民族风味,后期对终止式的低音声部又做了修改,上方声部继续保持同主音大小调调式交替,而在低声部将之前的主音重复改为五声音阶的终止方式,体现民族味道。青主的艺术歌曲《大江东去》也多次用到了同主音大小调交替的和声技法,歌曲第三部分主调E大调,在31小节交替到同主音小调I和弦,使和弦力度、色彩变弱变暗,为后面的高点和渐强做准备,此处用法是欲扬先抑的方式。

4.调性转换

调性转换是指从一个调进入另一个调的音乐陈述方式。调性转换与离调、调式交替的区别在于调性转换突破原有的调性,而离调、调式交替虽然使用了其他调的和弦与和声语汇,在一定程度上动摇了基本调的地位,但它们更多的是丰富基本调,而不是瓦解基本调。

(1)自然音和弦转调

自然音、变化音等和弦转调都属于共同和弦转调,即前后两调在转变过程中通过一定的公共区域,这个公共区域可以是共同音、共同和弦等。共同和弦在原调与新调各具功能,通过此共同和弦完成调性转换。

青主《我住长江头》第二部分终止处,G:I—V—vi形成阻碍终止,G:vi与D:ii是共同和弦,通过这个共同和弦,在D大调形成完全终止式,D:ii—K46—V7—I结束第二部分。第三部分一开始又转回G大调,也就是说在第二部分结束时,通过D:I=G:V,两个小节的间奏G:V—V7—I又转回G大调。

(2)变化音和弦转调

在没有合适的自然音和弦作为共同和弦进行调性衔接时,带有变化音的各种和弦也可以作为共同和弦进行调性连接。典型的那不勒斯和弦与同主音大小调调式交替和弦都是带有变音的协和大三、小三和弦,同样可以作为共同和弦进行调性连接。

赵元任《教我如何不想他》共分为四个部分,第一部分是主调E大调,第二部分通过自然音和弦E:I=B:IV转到属关系大调,第三部分E大调通过同主音大小调调式交替短暂地离调到e小调,后通过自然音和弦e:i—G:vi完成转调,第四部分又通过变化音和弦e小调同主音大调和弦,e:I=E:I由e小调转回E大调。

(3)等和弦转调

等和弦,顾名思义,是指在十二平均律中实际音响相同但记谱不同的两个和弦。使用等和弦作为共同和弦来进行调性的连接,就是等和弦转调。

青主的《大江东去》在调性转换上非常讲究,乐曲一开头就使用了连续的调性转换,主调e小调通过法兰西和弦的等和弦转至三全音的bB大调。谱面的和弦音是F、A、bC、bE,做等音处理,可写成F、A、B、#D。根据作品本来的和弦排列位置,和声标记方式应该是e:b5V7=bB:b5V34。青主在这里巧妙地使用了主调的法兰西和弦进行了三全音的调性衔接,随后通过平行大小调调式交替转换到g小调,形成一个开放乐段。

(4)模进转调

模进转调是指在模进的陈述结构中,每一个陈述环节都是不同的“独立”调性,模进转调会瓦解调性,通常是主题陈述之后,乐思展开的手段。

青主《大江东去》第一部分结束在g小调主和弦上,形成开放性乐段,紧接着是通过六小节的间奏衔接到下一段落。在这六小节的间奏中,作曲家通过重复、模进的技术手段进行调性转换。三次动机的重复中,最后一拍的柱式和弦形成线性化和声进行,声部由D—bE—E做半音级进。前三次是动机的重复,第四次则是通过向上大六度模进直接转到e小调,这个地方的模进瓦解了原来g小调的调性,重新回到e小调进行主题呈示。

(三)和弦结构与和声进行

“五四”时期中国艺术歌曲的创作,在和弦结构方面仍以三度叠置和弦为和弦主要材料,偶尔会采用省略三音、六度代替五度等方式来探索五声性民族和声材料。在和声进行方面,大多数采用功能性和声进行,也出现了平行进行、调式化进行、线性进行等和声进行方式。

(1)三度叠置和弦

西方传统和声理论体系中,三度叠置和弦结构是功能和声体系的基本特点,一个调式内七个自然音级上建立的和弦,是大小调自然音和声体系的基本和声材料。我国“五四”时期专业的音乐创作就是以三度结构和弦为主要的和弦材料。萧友梅《问》《南飞之雁语》《杨花》等,赵元任《教我如何不想他》《卖布谣》《织布》《秋钟》《小诗》《也是微云》《听雨》等,青主《大江东去》《我住长江头》等均以三度叠置和弦为基础和声材料。

(2)省略三音的和弦

省略音和弦在“五四”时期的艺术歌曲创作中并不常见,赵元任《秋钟》引子部分使用了这种手法,空五度的柱式和弦形象地描绘出了低沉而空洞的钟声。

(3)替代音和弦

同样,替代音和弦在这个时期也并不多见,这时的替代音可以理解为一种非功能性的和弦交替,或者是和弦美化,用和弦上下二度的音代替本位音。青主的《我住长江头》引子部分和声则有这种微妙的用法。

(4)四五度混合结构和弦

由四度和五度两种音程叠置而成的和弦,具有空旷、飘逸的音响效果。如赵元任的《听雨》《也是微云》,萧友梅的《问》等作品使用了这类和弦。

(5)功能性和声进行

功能和声体系是西方传统作曲技法中的重要组成部分,我国“五四”时期艺术歌曲的创作技法大多继承了这个传统,强调和声进行的功能性,注重和声进行的逻辑与力度。萧友梅这个时期的艺术歌曲和声技法受功能性和声影响最深。

(6)调式化和声进行

调式化进行是功能和声体系建立之前就已经存在的一种和声进行方式,它不强调和弦根音的四五度关系,弱化了和弦功能,增加了调式色彩。“五四”时期中国艺术歌曲的和声技法虽说以功能和声为主,但也可看到某些地方融入了调式和声技法,强调五声性风格,表现民族味道。尤其是在赵元任的艺术歌曲中,这种弱化和声功能,增强民族色彩的做法比比皆是。

(7)线性化和声进行

线性化进行是浪漫主义时期较为特色的和声进行方式。我国早期专业作曲家们都是留学欧洲,对这种手法并不陌生,在“五四”时期的艺术歌曲创作中也使用了线性和声。青主的《大江东去》开始第一小节则使用了线性和声进行,低音由主音出发E—F—#F—G,造就了和声音响效果紧张不安,戏剧性地刻画出了主人翁心中壮志未酬的悲壮哀叹。

(8)平行进行

平行进行是指同一结构的音程或和弦作同一方向的运动,形成平行关系的线性,习惯上称之为平行进行。萧友梅《南飞雁之语》使用了平行六度,赵元任的艺术歌曲中平行进行非常常见,例如:《秋钟》中的平行三度、六度,《教我如何不想他》中的平行四度、五度,以及平行和弦等。

结语

“五四”时期中国艺术歌曲的创作,在调式的选择和运用上,除了使用自然音体系的大小调之外,还融入了五声性民族调式。在调性的发展上,通过离调、调式交替、调性转换等方式进行调性拓展。在和弦结构上,采用了三度叠置,以及为适应五声性旋律或中国风格而采用的省略音、替代音、四五度混合结构的和弦。在和声进行上,除了以功能和声进行对应五声民族风格,还采用了调式化和声、平行和声进行,以达到“中国化”的味道。“五四”时期是我国艺术歌曲创作的开端,其中的和声技法异常丰富,造就了中国艺术歌曲诞生的高度,同时也为中国艺术歌曲之后的发展奠定了基础。

参考文献

[1]姜之国.和声学教程[M].上海:上海音乐出版社,2023.

[2]樊祖荫.中国五声性调式和声写作教程[M].北京:人民音乐出版社,2013.

[3]刘再生.中国音乐史简明教程[M].上海:上海音乐出版社,2011.

[4]喻意志.中国音乐史考研复习精要[M].长沙:湖南文艺出版社,2017.

[5]冯长春.中国艺术歌曲创作百年巡礼[J].音乐研究,2020,(7).