山曲《人家都在你不在》的音乐形态及创作思维分析论文

2025-09-06 16:23:47 来源: 作者:xuling

摘要:音乐的形态分析是对一首音乐作品的理性认知。通过这一方式,不仅可以对音乐本体的规律有较为全面的认识,同时可作为揭示音乐本体背后文化内涵和创作思维的基础。

摘要:音乐的形态分析是对一首音乐作品的理性认知。通过这一方式,不仅可以对音乐本体的规律有较为全面的认识,同时可作为揭示音乐本体背后文化内涵和创作思维的基础。在本文中,主要通过对山曲《人家都在你不在》的形态分析,探寻其所具有的地域性特点,如:西北民歌中特性音程四度的运用;上下句的基本结构;七言四板的结构;上句比兴下句表情等。并由此归纳出此曲中所包含的:创作“传统”;稳定性与可变性;使用最质朴的语言表情等创作思维特点。

关键词:山曲;《人家都在你不在》;形态分析;思维特征

一、山曲及其产生背景

山曲(又称为“酸曲儿”)是一种主要以爱情为歌唱题材的山歌种类,与信天游、花儿、爬山调同为西北高原民歌的代表。其以山西省忻州市河曲县为流传中心,辐射至周边的保德、偏关、五寨、宁武及陕北府谷、神木等县区。在西北高原民歌中,山曲与信天游的产生背景相似,都源自特殊的生计、劳动与环境抗争的生活语境。信天游唱出了“脚夫”(或称“脚户”“赶脚的”:指过去靠赶着骡、驴、马等牲畜帮人运输的搬运工人。)这一社会阶层的劳动艰辛,山曲则诉说了离家乡、别亲人、渡黄河、入内蒙、谋生活的下层百姓的辛酸。

提到山曲,自然而然地就会联想到“走西口”(又叫“走口外”),其本质上是一种移民方式,是晋西北及陕北一些贫苦百姓为了生计而渡过黄河进入内蒙古呼和浩特等地谋生的一种手段。

河曲地处山西与陕西、内蒙古交汇处,隔黄河与陕西相望,地势东高西低,临近黄河岸边的海拔仅800米。流水冲刷造成的地表破裂与水土流失,给生活于此的百姓带来了不少痛苦。面对“口外”(“口外”通常指内蒙古中西部土默特、伊克昭盟、乌兰察布盟、察哈尔等地)“优越”的生存条件,“走口外”无疑算得上是一个使穷苦人看到一丝希望的选择。“男人走西口,女人挖苦菜”便道出了这样的凄惨事实。

在苗晶、乔建中的《论汉族民歌色彩区的划分》一文中,汉族民歌被分为十个近似色彩区和一个特区。其中,西北部高原民歌近似色彩区包括山西、甘肃、宁夏大部、陕北、关中、青海东部以及内蒙古西部。身处西北高原的大环境中,山曲同样表现出西北地区山歌高亢、明快、质朴的特性。而山曲究竟还有哪些音乐特征,下面通过《人家都在你不在》这首较典型山曲的音乐形态分析可窥知一二。

二、《人家都在你不在》的音乐形态分析

对民歌音乐本体的形态分析是深入探寻民歌地域风格并进一步了解局内人音乐制造思维的基础。通过音乐形态及结构的分析,能揭示民歌的规律性特质,从而更好地进行风格认定及认知结构分析。

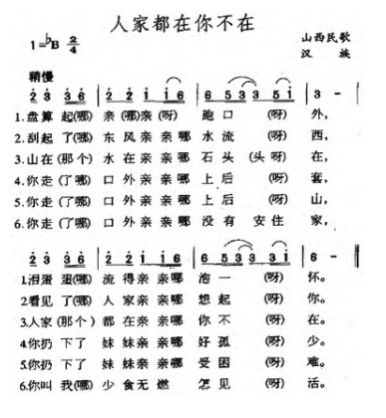

下面将从唱词与句式、核腔与旋法、节奏和板式、调式等四个方面对《人家都在你不在》这首山歌进行分析,尝试从这几方面的解析中探寻这首乐曲所体现出的地域风格特征及局内人音乐制造的思维特性。

(一)唱词与句式

《人家都在你不在》的唱词一共有六段,旋律呈现典型的上下句结构,为分节歌形式,共十二句。歌词基本句式为七言句。李玫老师曾在“西北高原汉族音乐文化区民歌系统化综合研究一一西北高原内区音乐文化分层描述之民歌”项目“旋律学论阈中的山歌结构”一节中提出七言四板是山歌旋律节奏形态的基础,所谓七言四板即:七言句式与板式相结合,前四个字占两板,后三个字占两板。®七言四板的板式背景是一板一眼(2/4)。每句唱词中均加入了衬字、衬词及叠字,如:“哪”“亲亲”“呀”“那个”等,均为“无辞之声”(即没有实际含义的虚词)。叠词的使用在河曲方言中非常普遍,如:两个字的“亲亲”;三字的“脸蛋蛋”“巧手手”;四个字的“白布杉杉”等。在山曲的唱词中也同样使用广泛。加衬、加跺、加腔等是我国民歌常用的创作手法,不同地区的民歌旋律中使用的衬字、衬词、垛句等都有所不同,如:四川民歌《太阳出来喜洋洋》中有“罗喂”“郞郎扯框扯”;云南山歌《咕噜山歌》中的“尖咕噜”“咕噜噜子”等等,往往与地方方言的用词习惯有关。衬词、衬字等在民歌、戏曲、曲艺等艺术形式中运用广泛,其在帮助语句通顺、情感表达、彰显地域风格特色等方面发挥了较为重要的作用。

山曲《人家都在你不在》的上句中使用比兴的手法,以所看之景引心中之情(下句),如:山在水在石头在,人家都在你不在。“看见什么就唱什么,想起什么就唱什么”就是对于河曲人唱山歌情景的最贴切写照。民间总是有着这样的做法,运用俯拾即是的材料,满足生活中的各种需求,比如,晋北地区年节仪式中烧旺火时所使用的材料各种各样,有煤块、豆秸、木板等,都是生活中极为常见和容易获得的物品。演唱山曲也一样,同样源自黄土高原,同样出自他们之手,同样采用唾手可得的事物、材料。这一点不仅体现在歌词演唱的内容上,同样体现在音调材料的来源及使用上(下文旋法部分进行详述)。

此曲的上下句关系为同头换尾。上下句的结构在我国民歌中应用相当广泛,根据乔建中《两句体的旋律类型简论》对于两句体旋律类型的划分,山曲属于原声简约型(其他三种分别为分句式连绵型、有板别说唱型、高度综合、程式化、分行当、板别型),是四类中最为基础并可以看作是母体的一种类型。②如果以专业的眼光来看待略显单薄和简单的山曲旋律,可能会认为其表现力、艺术性不够强。但正如巴托克所说:“农民音乐……就其个体而言—单个的曲调—而言,它们便是艺术上最完美的范式。就其小部分而言,他们的完美性完全可以与具有宏伟结构的音乐杰作相匹配”。

(二)核腔及旋法

1987年,蒲亨强教授提出民歌的核腔概念,即:由三个左右的音构成的具有典型性的核心歌腔。③其作为地域民歌中极具典型性的“基础结构”,能够从本质上反映出民歌的特征。山曲《人家都在你不在》的核腔为6! 三个音,包含了小三度、大二度、纯四度的音程关系。这三个音的出现频率很高,常出现于强拍或者强位置,并且音域限制于一个八度内。三音列的核腔结构具有典型的西北民歌的特征。

这首山曲上下句为换尾关系(即西方音乐理论中的变化重复关系),前三小节几乎完全相同,句末小节的落音:上句落于属音,下句落于主音。换尾是山曲中最常用的手法之一,山曲的上下句经常使用同样的音调材料,较少出现上下句关系为对比乐句的情况,所以这种手法在山曲中也极为常见。两句开头均在高音区起腔,配合切分节奏在级进后接四度跳进达到全曲最高音,具有典型的山歌特征,即音调高亢,特别是曲调开始部分便达到最高音的特点。全曲在四个地方用到了西北民歌中的特性音程进行四度跳进,与唱词的方言字调有密切联系,是西北民歌地域性风格特征在音乐形态上的有效体现。

歌曲整体旋律进行呈现下行趋势。符合歌曲本身所表现的苦苦思恋的悲伤情绪。上下句中,均出现了两次上行的跳进,也就是上文中提到的四处(分别为第一和第三小节),均为四度跳进。每句四小节下行的旋律进行中都均匀地加入两次体现地域性风格特征的跳进音程,相对应的歌词部分为衬词。由此可见,向上的跳进是没有实际含义的情绪的语言抒发。用一句话来概括:表意(实词)与抒情(衬词)结合。

(三)节奏与板式

这首曲子的板式为一板一眼,是山曲中使用最多的一种板式。上文中所述的七言四板即存在于这一板式下。山曲的上下句关系往往是重复或变化重复关系,使用相同的音调材料,节奏也呈现同样的规律。在这首山曲中,上下句的节奏型完全一致。因此,这一部分以第一句为例进行分析。

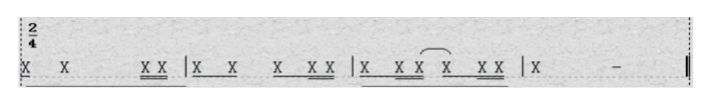

山曲中所使用的节奏型通常有:大小切分、前八后十六、二八、附点八分等。在《人家都在你不在》这首歌曲中用到了大切分、二八、前八后十六及二分音符。节奏型简单、单纯并不影响整体节奏布局的精致巧妙,相反是其质朴品性的体现。如下图:

第一小节使用大切分的节奏型。第二小节为两个八分音符的节奏及八分加两个十六分音符的组合形式。第三小节为两组八分加两个十六分音符的节奏型,两个节奏型头尾以连线进行连接。第四小节为二分音符的长音。前三个小节的节奏本质上差异并不大,其首拍强位置及末拍均相同,中间节奏因音符数量的区别略有差异。从以上分析来看,这首山曲在节奏上至少存在内在的联系,这种联系更倾向于变化发展关系。以上的结果是从分析者的角度出发的,与其相对的还有“创作者角度”的分析。后者无疑难度更大,并且需要对山曲流传地、传唱群体、审美习惯、语言特点等有一个整体的把握。

与西方音乐的专业创作和创造成果归个人所有不同,我国传统民间歌曲是个体创作后群体改编,其所属权归群体,创作成果由群体共享。④专业音乐创作的作品通常会有比较鲜明的个人风格,而民间集体的音乐常常是某一地方群众的智慧,所以其所具有的自然是民族地域的特性。所以经过很多人手的山曲结构,其所体现的更多的不是某一个人的思维结构特点,而是这一群体,也就是其流传地人的思维、审美、性格特点。最终形成的是一方土地上的一方人的群体认同,同时也是一方人心灵寄托。

(四)调式

歌曲中旋律音符总共五个音分别为:1、2、3、5、6,未出现偏音4、7,可以看出《人家都在你不在》为五声音阶调式,并且根据落音及骨干音可得出其为bB宫G羽五声调式。句尾落音分别是3和6(商音与主音),在功能上形成主属呼应。核心歌腔6! 作为骨干音贯穿全曲。

综上所述,此为一首以七言四板为基础的bB宫五声羽调式的山歌,其板式为一板一眼,核心歌腔为1 2。旋律的进行使用了西北民歌常用的四度跳进,旋律线整体呈下行趋势,中间有起伏。其句式、句幅可以简单地概括为“四小节构成一个乐句,八小节(上下句)构成一首乐曲”,符合山曲中最为典型也是最为核心的结构特征。

三、《人家都在你不在》的地域风格及创作思维特征

如果将视野范围从小扩大,在山曲《人家都你不在》的音乐本体分析中,可以看出山曲自身所具有的特征,如唱词内容、核心音调等,同时还具有西北民歌的共性特征,如四度音程的应用、高亢的音调、质朴的品性等。最后,在中国传统音乐甚至是世界范围内普遍使用的上下句的句式结构在这首歌曲中也有使用。因此,对于《人家都在你不在》中所体现的地域风格特点的分析,相对地就有三个不同范围的层面:1.山曲本身,即主要流传地;2.整个西北地区;3.中国传统音乐,即中国范围乃至世界。从这三个层面中,可以看出山曲首先是作为人类行为结果所表现的共性特征;其次,是在西北高原相似的地理环境、时常的交流和历史上紧密的联系中所表现的西北高原特色;最后,在河曲这一“一鸡鸣三省”的黄河弯弯曲曲地经过的特殊位置下,及“走西口”的特殊背景下,所形成的自身个性。

经过上文的分析,《人家都在你不在》所反映的山曲创作思维特征可归纳为以下几点:

1.“看到什么唱什么,想到什么唱什么”所反映的山曲作为人们生活中一种情感寄托的手段,及其制造和歌唱的随意性与生活化。“边唱边生,越唱越多”则更加说明作为局内人在熟识山曲制造“传统”的基础上,随心而唱,唱即成曲的创作特点。正如上文中所提,中国民间歌曲的创作不同于专业音乐。首先,从创作动机上来看,山曲的创作,往往是出于表情达意的需要,而非专业演绎。其次,从创作过程来看,山曲的创作及歌唱主体属同一群体,而现代专业音乐的创作与演绎则不是同一群体,其有着更加明确、专业的分工与身份(即表演者、创作者)。同时,区别于专业音乐创作方法的理论性、系统性,山曲的创作更多地遵循地域身份认同下的“共识”。这种“共识”无需书面化、理论化,局内人对此早已司空见惯、了然于心。而当学者对其进行深入研究时,才将其内在规律昭然于世。最后,从创作结果(或成果)层面看,专业创作音乐作品的归属权或称版权通常归个人。作曲家作为一种职业是对这一点最好的说明。而如山曲类的民间歌曲,由于其创作者为某一群体(群体范畴大小不一),所以没有具体的个人版权一说。前者(即专业创作音乐)在这一层面更多地体现个人属性,而后者(即民间歌曲)则体现群体属性。除了归属权问题,专业创作音乐在作品风格上呈现多元化趋势,有个人、流派、时代、民族、地域等等各方面的风格因素。而民歌更多地体现地域性风格。

2.上下句基本结构的稳定性与具体旋律进行、节奏、衬词等的可变性相结合。上下呼应的两句体结构是山曲最典型最具代表性的旋律构造。绝大多数的山曲均采用这一结构。在这一结构下,搭配不同的旋律进行、节奏等要素,构成了山曲统一性与多样性的结合。显然,《人家都在你不在》属于上下句结构,并且乐句间的音调材料相似度极高,基本仅句末落音不同。乐句小节间节奏的相似度也较高,所以是一首具有高度统一性的民歌。这样的情况在山曲是较为普遍的。

3.使用最质朴的语句,单纯的形式表情达意。山曲无论是其创作还是演唱往往没有复杂的规则及技巧,更多地透露着质朴与山野的浪漫。其歌词言语往往较为朴实、表浅,没有复杂华丽的词汇,没有较为深刻的内涵。有的是对于生活寻常可见的事物及真挚、热烈的情绪和情感的反应。生活在河曲一带的百姓,迫于生活压力而背井离乡,无论是外出者还是留守者内心都充满了思念之情,此时民歌演唱就成为其最好的情绪情感寄托。

结语

如何采用局内人所固有的方式来解读音乐结构,是认知民族音乐学一直想要解决的难题。张伯瑜老师在《进入到局内人的音乐制造的思维中—音乐本体的认知分析》及《论民族音乐学视野下的音乐本体分析:结构与认知》这两篇文章中均提到了如何进入局内,即从音乐本体的个案分析开始,以及音乐本体结构的文化分析和认知分析(也即音乐形态的文化属性及其与思维结构的关系研究)。在认知分析中,举例说明了音乐本体的认知分析也就是音乐形态与思维结构的关系,如:施祥生对于阿炳《二泉映月》的认知分析得出了此曲为阿炳运用其脑中的数个旋律片段结合不同的连接方式而作,其演奏实为一种即兴过程的结论;张伯瑜老师还以自己对于十番锣鼓节奏的认知分析为例,通过对《万花灯》中的“大四段”的分析总结出其中内在数字逻辑关系。这便给我们提供了一种分析的思路,从音乐本体形态结构的分析中认识、推测创作者的思维结构。⑤

延续这一思路,本文选择以山曲《人家都在你不在》为例,通过上文对其音乐形态的分析研究得出一定结论,并由此揣摩局内人在进行音乐创作时的思维结构。由于篇幅所限,仅选择其中一首较具代表性的民歌为例,其局限性可想而知,但仍旧能从中看出其所具有的山曲的部分共性特征,如上下句稳定、呼应的结构;朴实真挚的情感表达;随心所唱,唱即成曲的创作逻辑等。当然,由此所引发的思考便是:想要得出山曲更多的形态、结构方面的结论,就必须将研究建立在大量例子的基础上,并将研究结论系统化,才能进一步从所得结论中分析出局内人创作山曲的思维结构特征。

注释:

①刘国梁.山西河曲山曲的旋律学研究[D].中国艺术研究院,2014:41,62.

②乔建中.两句体的旋律类型简论[J].音乐研究,2003,(3):18.

③蒲亨强.论民歌的基础结构—核腔[J].中央音乐学院学报,1987,(2).

④张伯瑜.从土家族哭嫁歌看仪式音乐“表演”属性的变化[J].音乐研究,2017,(3):39-40.

⑤张伯瑜.论民族音乐学视野下的音乐本体分析:结构与认知[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2014,(4):3-6.

参考文献

[1]江明惇.中国民间音乐概论[M].上海音乐学院出版社,2016.

[2]乔建中.黄河之声天上来[M].中央音乐学院出版社,2016.

[3]乔建中.土地与歌—传统音乐文化及其地理历史背景研究[M].上海音乐学院出版社,2009.

[4]张振涛.吹破平静—晋北鼓乐的传统与变迁[M].文化艺术出版社,2010.

[5]韩军.晋之风—山西民歌研究[M].山西出版传媒集团山西教育出版社,2012.

[6]苗晶.我国北方汉族民歌近似色彩区划分[J].中央音乐学院学报,1983,(3):38.

[7]张慧君.走西口及其相关问题研究[J].职大学报,2017,(5).

[8]王洲,王耀华.中国传统音乐结构的音高构成要素及其结构功能[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2015,(2).