王蒙《青卞隐居图》的艺术分析论文

2023-05-03 10:50:55 来源: 作者:xieshijia

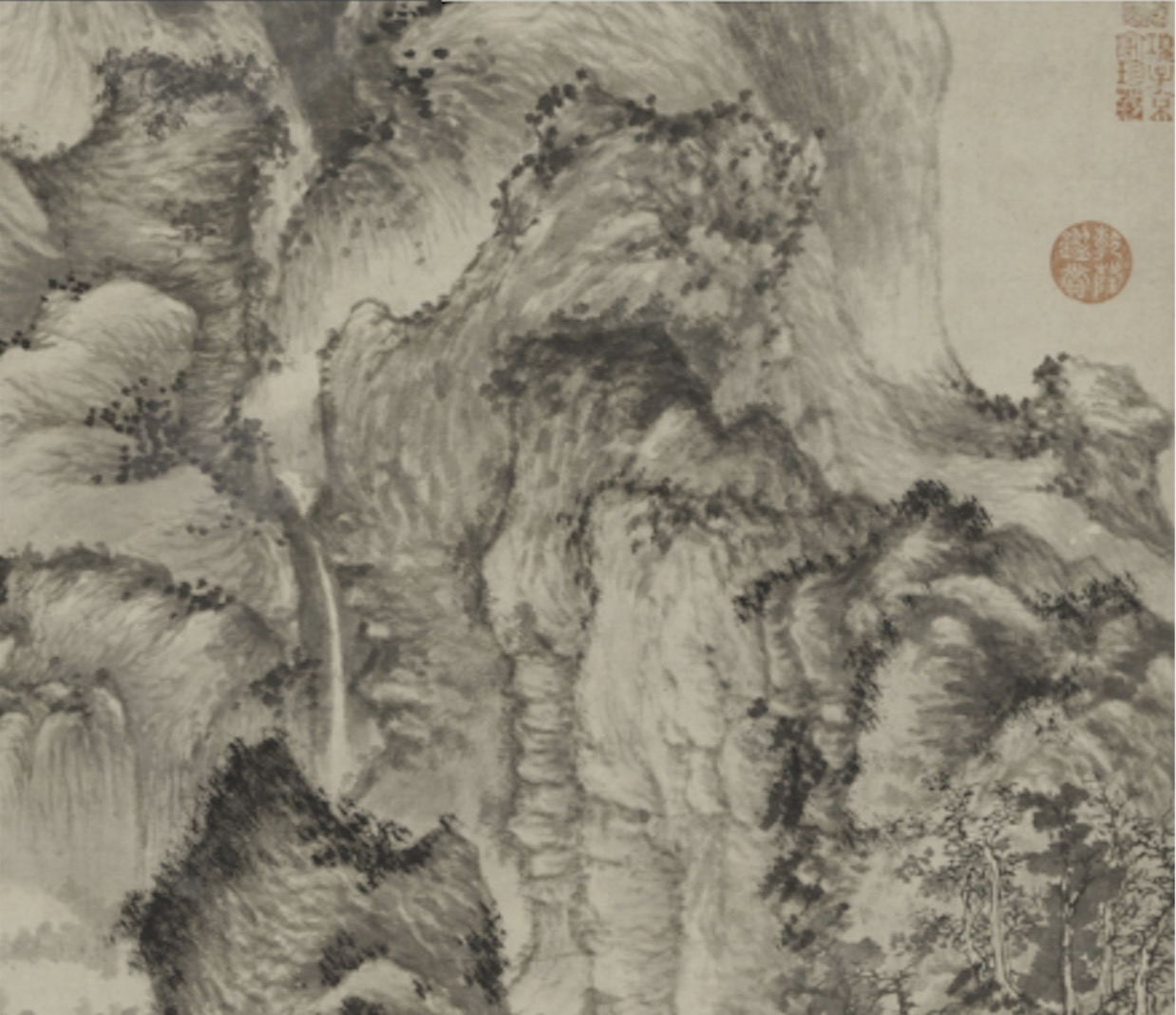

摘要: 元代是中国山水画发展的一个高峰,取消了画院制度,出现了一大批文人画家,多以物或景抒发个人的生活理想,元代四家的山水是这个时期最具代表性的,他们在笔墨与形象之间找到了一个微妙的平衡点,王蒙作为四家之一,其独特的山水理念成为我们本文关注点,其画作通过繁杂的构图、苍润的笔墨充分表现了浙江卞山的风景托于书画之上,画面中的笔笔构造都是他内心世界的体现,表现的是画家心中的“乌托邦”。

摘要:元代是中国山水画发展的一个高峰,取消了画院制度,出现了一大批文人画家,多以物或景抒发个人的生活理想,元代四家的山水是这个时期最具代表性的,他们在笔墨与形象之间找到了一个微妙的平衡点,王蒙作为四家之一,其独特的山水理念成为我们本文关注点,其画作通过繁杂的构图、苍润的笔墨充分表现了浙江卞山的风景托于书画之上,画面中的笔笔构造都是他内心世界的体现,表现的是画家心中的“乌托邦”。

关键词:《青卞隐居图》;构图;笔墨;艺术精神

元代山水画用笔肆意潇洒,不似以往其他朝代的山水画十分严谨,且倾向于写实,元代的山水画更加注重自然。而这一时期的画作不受朝代更迭的影响,它只是画家抒发心意的一种工具。元四家之一的王蒙①,其在元四家中占据重要地位,且与其他三位画家的绘画风格大相径庭。他的绘画风格是他精神层面的外化,他受到师承、经历、个性,以及时代的影响,形成了自己独特的绘画语言。本文尝试在解析王蒙笔墨技法的基础上,更进一步地分析其画作折射出来的精神。

一、画面构图之繁、茂

构图一直作为山水画创作的初始步骤,不受时空、视角的限制。构图可以轻而易举地吸引观者注意,有的构图饱满气势如虹,有的构图清奇简约淡雅。提到“构图”方面的理论书籍,就不得不提及南齐谢赫提出的“六法论”中的“经营位置”,这就是指绘画构图,以及各物象的布置问题。清代王原祁在《雨窗漫笔》中提及:“意在笔先,为画中诀。”就是指在下笔之前要对画面有一个总体性的安排,思考画面各部分布局、节奏与开合。唐代张彦远也曾提到:“至于经营位置,则画之总要。”山石的位置布置在构图中具有重要作用,不同的构图方式可以使绘画具有不同的风格面貌。姚最在其《续古画品录》中提出“咫尺之内,而瞻万里之遥,方寸之中,乃辩千寻之峻。”在这里不难看出只要位置安排适宜,即便是在小小的画面中也能看到万千气象。而《青卞隐居图》整幅画面尺寸仅为143cm×42cm,纵观整幅作品,我们看到的不仅仅是蜿蜒曲折的山体,更让人惊叹的是画面各布局的安排,或厚重如漆的树、或清新如铃的泉,彼此交杂在一起,但是竟未发现有哪里不合时宜的地方,每一笔、每一物都恰到好处。

在整幅画面中,我们可以很明显看到除去墨色的地方,即白色空余处,这些空处夹在山隙之间,也就是要让画面有“气孔”,就是我们通常所讲的画面要透气,才能使整幅画活起来。上面提到谢赫“六法”第一条就是气韵生动中“气韵”两个字,“气”包含万物,同时也充斥着整幅画面,并随着画家描绘形成一种动势,有一定的空间、开合、表现生命的强壮力。画中表现最明显的地方就是画面的空白处和两处流水的地方,虽然这几处所占比例甚少,但是反而能衬托出山体千层万壑的繁密感,二者形成鲜明的对比,同时也象征着画面的矛盾关系,矛盾越多,画面看点越多,也就越能引发观者的共鸣。

《青卞隐居图》采用了全景式的构图方法,使卞山的景色呈现到纸上,全图山石结构反复曲折,具有强烈的运动态势,画面上部分山峰高耸入云,画面下部分树木与山石浑然结合在一体,从上到下很连贯,画面中出现的水并不是分割近景与远景的,而是用来加强画面的虚实效果,画面中的近、中、远景三景相互统一,层层递进。山峦跌宕起伏、环环相扣,气脉在重叠山峦之间由下而上,拉长了画面的纵深空间感。崇山峻岭萦绕在方寸之境,画面的空白使得整幅画气韵满满,像一束太阳光照耀在山体,交织错杂的山峰与山脊,稀稀落落的几棵形成鲜明的对比,这些小树的姿态预示着山体的走向,而又和上面的山体相互疏离,这种空间关系的错落,使得画面显得更加饱满。这幅画的空间结构处理手法对后世的画家有很大影响。明代吴门画派之一的文徵明就吸收了王蒙作品中繁密的构图方式,如其作品《云壑观泉图》,一眼望去画面十分饱满,仔细观察看出山石结构奇突复杂,画面右上部分云气缠绕于山间,还有一股清泉从山涧倾泻而下,云气的空白与流水的空白交相呼应,整幅画错落有致,气脉由上到下,贯穿画面之中。该画设色淡雅,松树枝繁叶茂,挺拔高耸的造型风格与山石的简单勾勒形成了强烈的对比。这幅作品是文徵明62岁时所作,可见他受此构图形式的影响之深远。

二、画面中变化的笔墨

元代以来,文人画在中国画坛上确立了优势地位,且几乎成为中国画的代表,文人画的核心——笔墨,也成为我们理解分析中国画艺术的钥匙。有著名文学家曾经形象地将元代文人画的笔墨趣味比作另外一种传统艺术——京剧。笔墨既是语言,又是工具,就像是京剧演员的嗓音。画画需要的是笔墨趣味,嗓子有真嗓假嗓,用笔有弛疾、舒缓、藏锋、露锋。真嗓与假嗓之间、疾驰与舒缓之间凸显出艺术的真性情。

笔墨是指笔法和墨法是基于笔墨材料的特殊性而产生的,也代表着描摹物象、传递感情与寓意的艺术技巧。笔墨趣味独立于绘画形象之外的审美欣赏价值得以确立。在元代之前,笔墨主要是为了表现形象,欣赏绘画主要是欣赏它所表现的形象、作者突出形象最本质的特征,以及通过形象委婉地表达出意境。《青卞隐居图》对于用墨可谓是变化多端,将墨法发挥得淋漓尽致,我们可以看到浓、淡、干、湿、焦、重、渴、润、白等在画面的运用,另外,画面主次分明、远近虚实也处理得十分到位,画面中先用淡墨湿笔勾勒山石树木的轮廓,并用淡墨皴擦,之后逐步加上浓墨,找出重点精细刻画,从画面的下半部分我们看到茂密的树林,但仔细数过之后也不过二十多棵树,却把繁密的树林表现得如此得当,这就是因为画家的用墨技巧高超,每一棵衔接的树或一或二都与其旁边树的墨色不尽相同,由于用墨变化,使得画面整个空间关系显得更加深邃与透气。上部分的矾头是用淡墨将山体轮廓勾出来,在这个基础上进行染、点、皴、擦,这个局部可以看到有丰富的墨色变化。画面的中部树木稀疏,山石相对较大,树木前后的虚实关系也与墨色的浓淡干湿密不可分,画面所追求的纵深空间感也变得丰富自然,这肯定是经过深思熟虑才作出来的画,画面结构复杂,墨法安排得井然有序,同时,墨色的神秘多变与极具动势的笔法相结合,使得画面充满生命的律动,王蒙表现得十分有序。作品中复杂的黑白对比、明暗对比,使作品光影重叠,从而显得内涵极为丰富。

宋代苏轼提出“书画本一律”、而元代书画家赵孟頫提出“书画同源”,其实书画两者相辅相成,赵孟頫强调中国绘画应该以“写”代“描”,以书法的用笔来画画。具体我们可以看到其作品《秀石疏林图卷》上题诗道:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”王蒙是赵孟頫的外孙,从小便受到外祖父的熏陶,诗文书画皆有家传。《爱厚帖》是王蒙存世唯一的尺牍。不仅点画转折极具赵书的规模结体,也仿学极似,用笔圆润流畅。纵观其作品《青卞隐居图》中的用笔与《爱厚贴》中字形笔法有相似之处。我们先从画面下部分树枝的用笔来分析:前景的几棵树交相辉映,有的用笔轻柔似雨、有的用笔似迸发的激流,形成鲜明对比。用不同的笔法:或中锋勾画、或侧锋皴擦,树木的形态各具特色。再继续向上看去,那山仿佛是雨后的云山,毛毛的山峰使得画面显得十分滋润,王蒙同时具有十足的耐心,在他一笔一笔的加持下,画面更加繁茂,千笔万笔融为一笔,茂密而又具有秩序。

倪瓒曾经在他的作品《岩居高士图》中题词:“王侯笔力能扛鼎,五百年来无此君。”这或许是一种夸张的说法,但是看到王蒙的一系列书画作品之后,不禁让我们赞叹,其笔力遒健。

古人道:“骨法用笔”“结体因时相传,用笔千古不易”。这些都表明了用笔的重要性。现代画家潘天寿和美术史家王伯敏曾从技法方面对王蒙《青卞隐居图》作介绍,认为这幅画技法十分高超,先以淡墨后施浓墨,先湿笔后焦墨,用笔乱而不乱,层次井然。山头打点,方法尤多,我们从画面中可以看到混点、破竹点、胡椒点、破墨点,表现山上树木繁茂,全局不多渲染,其深远处,都紧紧的皴差点染,充分呈现出空间的深度。山脊的苔点与画幅下方的石头苔点使用的是浓墨渴笔,顺势而下,颇有一种“大珠小珠落玉盘”之感。

山水画中的皴法是一种绘画语言,体现出中国画发展趋势。王蒙山水画中的“皴法”也是在前人“披麻皴”的基础之上进一步继承与创新,所开创的“牛毛皴”“解索皴”法特别适合描写南方山石形态,秀润苍茫,颇得真实。正如他此幅作品中的题词:“倪云林赞山樵诗也。此图神气淋漓,纵横潇洒,实山樵平生第一得意山水,倪元镇退舍宜矣。”单单就此画来说,充分显现出他自己的艺术风格,同时也成为后人学习取法的对象。

三、《青下隐居图》的艺术精神

品评中国绘画,笔墨功夫和构图技法都是手法,属于形而下,只是一种技术,而并非是境界,最终决定书画是否完美的还是画家的文化素养、精神品味、道德追求等方面。

近代画家潘天寿先生提到:“艺术之高下,终在境界。”生命会随着大自然而消逝,而古人将画作寄托自己的精神世界,释放自身的山水审美情怀。通过对幽静自然环境的描绘,表达出画家对内心深处的向往。

在自然界中我们几乎看不到此类山体的形态,那画家为什么要这样画他心中的卞山呢?其实,他创造的是一种视觉幻境,用画笔营造出一种奇特的空间,一方面是表达对现实的不满,当时大环境下的汉人地位十分低下,有些画家在朝廷做官,但因为地位卑微不受重视,也无法拥有让自己满意的政绩,由此他所描绘的卞山的路径是曲折的,可是画家也有着积极向上的心态,画面整幅节奏都是活泼的,用笔自恣意潇洒。在画幅的右侧角落我们可较为清晰地看到人物形象:树下的老人,正倚杖走于林间野溪,想必要走到画面中间茅草屋中,屋中有一人抱膝而坐,似在观望,又似在侧耳聆听,仿佛也在沉思,其专心之态,仿佛要把整个身心融入到大自然之中。观赏这部分,我们不禁被处于幽居之地的人而吸引,人与屋是点睛之笔,这从侧面反映大多数文人失去了上进的机会,被迫流走于社会的底层,从极高的社会地位跌落于最深层,元代,王蒙的心理与思想发生了巨大变化,生活中的无奈与无尽纠结将王蒙的隐逸思想绘于画面中。

王克文先生在《王蒙绘画的审美风格》一文中提到:“‘元四家’山水画的艺术特点,代表着‘宋人重理’到‘元人尚意’画风的显著改变,在这一‘变’中,王蒙以其独特的笔法书写方式称雄于山水画坛,在中国绘画史上独树一帜。”“意”可以通“心”,所以古人讲“写意”,也就是“写心”,感受画家的“心神”,心安神定地作画才能够使观者产生共鸣。王蒙的心神在这幅画中表现得淋漓尽致,这也是这幅画打动人心的地方。

不同的画家似乎有相似的经历,又或许同处于民族大融合的时代,在政治上又实行分等级制度,汉人的社会地位极其低下,由于知识分子内心清高,他们多隐居于山林,或寄情于书画世界。宋末元初时期的画家钱选②的作品《浮玉山居图》描绘的同样是隐居题材,画面呈现出画家隐居在浮玉山中的景色,从画面构图来看,山与山之间似乎是断连着的、层次分明的,这在山水画构图中是很少见到的,但是远距离而观,这不是残缺的部分,而是在山雾中浮沉,云雾缭绕、山岚氤氲的表现,更能够突出浮玉山的悠然恬淡,用简笔点缀的茅屋,强化了这种古拙的韵味,更加符合自己的隐逸情怀。钱选在笔墨上无虚实之分,用笔细软,笔意工致而不刻板,山体的表现没有像王蒙一样运用很多皴法,他用细点和柔和的皴法淡淡染出,有一种清新脱俗的意趣,人在画中闲散漫步早已和画作融为一体。二者都想在尘俗与孤高中找到平衡,构建属于自己的精神世界。

元朝时期,这些汉族人士对自己的民族文化有很深的情感,他们没有现代人的视野,也没有接受西方的一系列艺术概念,在他们的身份受到冲击的时候,凝聚了一股对传统文化的信仰,所以他们的绘画艺术与宋画在精神上是一脉相承的。《青卞隐居图》是中国山水画史上不可多得的作品,画家的绘画作品应该是他内心世界的外在体现,从整体上看,给人一种“苍茫悠远,和雅冲淡”的审美特征,表现出一种宁静高远、意境超凡之美,王蒙的这种对内心之境的推崇,充分体现了文人画家重视体验、重视精神的特点。在尘俗与孤高中找到平衡,构建属于自己的精神世界。我们也能看到王蒙自身对于自然的感性认识,将自我体验达到了与自然山水统一的境界,由笔墨传情与精神自由结合以一贯,文人士大夫由于政治上不得志,借书画来抒发内心的思绪,将文人画推向新的高度。在山水形式上比较注重用水墨、轻设色,水墨多给人以返璞归真的情怀,由此会形成不同的风格特点。

清代的石涛曾说过:“笔墨当随时代,犹诗文风气所转”,我们所处的时代与王蒙所处的时代完全不同,照搬照抄他的山水风格是毫无用处的,我们应该在学习前人绘画基础的同时,结合当前的时代特征,表现自我,在这样一个多元的时代,科技迅速发展,艺术表现形式也越来越丰富,这对于中国山来说既是一个机会,也是一个挑战,应该更多的思考不同画家如何处理好传承与创新的关系,在此基础上结合当代特征,不断创新。王蒙在此基础上也曾尝试过创新,只不过没有作品流传而已,比如:《岱宗密雪图》的故事,他想描绘窗外纷繁而下的雪花,却难倒了王蒙,使用传统的表现手法如何才能使画面大雪纷飞。他苦思冥想终于想到,用弓弦蘸取白粉加以弹之,一瞬间,纷纷白雪落于画面之上。由此可见,这种创新要服务于绘画传统,而不是破坏传统,这样的创新才是真正的创新,因为这种创新本身就是传统的一部分,只是“同出而异名”。王蒙对于艺术的追求,就像他想走仕途的态度,一直在努力地奋斗,即使隐居于深山,我们仍然可以看到他积极进取的心态,这些可以使我们心生共鸣,使我们更好地欣赏这幅画。

参考文献:

[1]王原祁.续修四库全书[M].上海:上海古籍出版社,2014.

[2]张彦远.历代名画记[M].郑州:中州古籍出版社,2016.

[3]谢赫,姚最.古画品录续画品录[M].北京:人民美术出版社,2016.

[4]傅熹年,陶启匀.元代的绘画艺术[M].北京:人民美术出版社,1991.

[5]潘天寿,王伯敏.黄公望与王蒙[M].上海:上海人民美术出版社,2014.

[6]陈文璟.元代绘画十讲[M].北京:中信出版集团股份有限公司,2017.

[7]王克文.中国名家全集·王蒙[M].石家庄:河北教育出版社,2002.

[8]石涛.苦瓜和尚话语录[M].南京:江苏凤凰出版社,2018.

[9]陈文璟.元代绘画十讲[M].北京:中信出版集团股份有限公司,2017.