马勒艺术歌曲集《少年魔角》中的军事话题探赜 ——基于《灵魂之鼓》的分析论文

2025-08-27 15:49:34 来源: 作者:xuling

摘要:文章探讨了马勒艺术歌曲集《少年魔角》中军事话题的表现,特别是对第13首《灵魂之鼓》的分析。基于话题理论的研究思路,结合历史语境和文化内涵,揭示了马勒在军事音乐中所传达的死亡内涵与社会文化的复杂关系。

摘要:文章探讨了马勒艺术歌曲集《少年魔角》中军事话题的表现,特别是对第13首《灵魂之鼓》的分析。基于话题理论的研究思路,结合历史语境和文化内涵,揭示了马勒在军事音乐中所传达的死亡内涵与社会文化的复杂关系。文章认为,马勒对传统军事话题的新诠释,挑战了以往英雄主义的理想化形象,将其转化为对战争残酷性和普通士兵悲惨命运的深刻反思。话题理论的研究为分析音乐与社会变迁之间的关系提供了新视角,强调了艺术作品在反映历史与文化中的独特价值。

关键词:马勒;艺术歌曲;话题理论;《少年魔角》

马勒的艺术歌曲集《少年魔角》分别于1899年和1901年出版,共包含14首歌曲,内容涵盖爱情、战争、宗教、自然和传说等多个主题。在这些战争题材的作品中,第13首歌曲《灵魂之鼓》(Revelge)最为鲜明地展现了军事化风格。该作品融入了多种军事话题材料,模仿了真实存在于军队中的号角信号。随着17至18世纪军事音乐向公众音乐的传播与交融,许多音乐家在其军事题材的作品中运用了号角信号,这些信号承载着深层的文化内涵,往往与英雄主义相联系,唤起勇气、荣耀与胜利的积极形象。

然而,在这部艺术歌曲集中,马勒在处理军事话题时将号角信号与“死亡”相联系。我们应该如何理解马勒音乐创作中的军事话题?如何理解马勒将英雄主义的内涵向死亡号声转化?话题理论(Topic Theory)主张通过分析作品中特定话题的运作方式,并结合历史语境与社会文化的考察,以揭示音乐作品的表现意义,这一研究思路为上述问题提供了重要参考。

一、军事话题中的英雄性

军事话题(MilitaryTopic)是话题理论中的一个重要条目,属于风格类话题。音乐话题的研究起源于美国音乐理论家伦纳德·拉特纳(Leonard Ratner)在1980年提及的古典音乐中的“特性音型条目”,他将音乐话题称为“音乐话语的主题”。®音乐话题不是凭空产生或由音乐理论家虚构的标签,它们是在社会文化、习俗和历史感知等多方面影响下发展而成的,具有丰富的文化内涵,成为作曲家和听众共同熟知特性化作曲材料,具有约定俗成的语义特征,任何具备相应文化知识的听众都能够从音乐作品中识别这些话题。尽管拉特纳的研究最初将话题限定于18世纪的音乐,并赋予了较为固定的指涉内容,但后来的学者们逐渐扩展了这一范围,涵盖了19世纪至20世纪的音乐,并指出许多话题的传统意义在19世纪就已经逐渐发生了错位,其所指涉的内容可能与以往产生偏离。

军事作为主要文化话题,其内涵形成经历了漫长的历史演变。自史前时代以来,人们便使用古老的鼓和动物犄角制成的原始号角发出信号,这些声音用于战争、狩猎和宗教仪式,以传达信息和动员人群。随着社会文化的不断发展,鼓和号角在军队中产生了特定的用途,如为部队行军提供节奏模式和军事信号等。在启蒙运动期间,军事贵族们被赋予了以理性和英雄主义为核心的价值观。正如英国军事历史学家克里斯托弗·达菲(Christopher Du口y)所说,他们是“在炉边听着英雄迹的故事中长大的”。 中世纪和文艺复兴时期的浪漫小说因其对战争荣耀和骑士行为的赞美而被广泛阅读,伟大的战士和英雄的故事仍然在口头传说中流传。军事内容几乎总是传递出激动人心和积极正面的形象。然而,随着战争规模的蔓延发展,这些早已成为理想化的象征,早在16至17世纪骑士被职业军队所取代之时,军官和士兵的贪婪、自私和缺乏荣誉感等消极形象的涌入社会生活中,人们认识到战争的残酷与可怕,军事中的英雄主义已经和骑士精神一样成为一种象征,在人们的内心深处唤起勇气、荣耀、忠诚和礼仪的理想。

军事话题的音乐作品主要旨在表达理想化的英雄主义内涵。这主要体现在通过鼓和号类乐器模仿军事信号的作品中,这是由于这些乐器在军事活动中发挥着极其重要的作用,常常用于鼓舞士气,象征着荣耀的音响。贝多芬在《威灵顿的胜利》中运用了各种号角信号,展现威灵顿将军的英勇与果决;海顿《第100交响曲》第二乐章结尾处的独奏小号信号,描绘了决战即将开始、胜利在望的激动氛围。许多浪漫主义作曲家依然热衷于追求这种英雄性的表达,例如,罗西尼歌剧《威廉·退尔》中使用的号角信号塑造了威廉·退尔反抗异族压迫、争取民族独立的英勇斗争精神;威尔第在歌剧《阿依达》开头的咏叹调《圣洁的阿依达》(Celeste Aida)中,以辉煌的小号信号传达军官拉达梅斯对在与埃塞俄比亚的战役中胜利归来的渴望,表现了他作为军人的勇气、力量和决心。即使是与马勒生活在同时代的作曲家,例如理查德·施特劳斯,也在交响诗《英雄生涯》中将军事话题塑造成积极正面的形象。

尽管部分作品运用号角信号对军官或腐败官僚进行讽刺,但这些信号的核心依然展现出英雄的特质。例如,莫扎特的喜歌剧《费加罗的婚礼》第一幕结尾,费加罗在凯鲁比诺即将被送往战场时演唱的著名咏叹调《再不要去做情郎》(Non piùandrai),虽然内容具有强烈的讽刺性,但结尾处的小号信号仍蕴含着英雄的象征,以对照的形式表现一种对剧中人物“不够英雄”形象的戏谑。

军事话题的意义在19世纪之后确实有许多偏离的迹象。普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇和霍尔斯特等作曲家选择了表达残酷、空洞或恐惧,从而偏离了传统的英雄主义,但几乎只有马勒在作品中将其与死亡塑造得如此贴合。

二、《灵魂之鼓》军事话题与叙事

马勒的艺术歌曲集《少年魔角》共有14首歌曲,其中包括1899年版本中因被纳入交响曲而剔除的最后两首。在这些歌曲作品中,有5首在题材内容和音乐创作中展现了军事性风格。它们分别是第1首《哨兵夜歌》(Der Schildwache Nachtlied)、第3首《不幸时的慰藉》(Trost im Unglüke)、第9首《响起僚亮号声的地方》(Wo die schönen Trompeten blasen)以及1901年第二次出版时添加的第13首《灵魂之鼓》(Revelge)和第14首《小鼓手》(Der Tamboursg’sell)。其中,明确引用历史上真实用于军队中的信号(call)的歌曲仅有后三首,并且它们的军事内涵均指向了死亡。

第13首歌曲《灵魂之鼓》是马勒这册歌曲集中军事表达最明显的作品,在多个方面均构成了军事内容。首先,显而易见的是标题内容以及文学诗词的引导;其次,音乐发展中内在的各种军事话题材料;最后,由军事话题所联系的文化历史语境。作为一部音乐作品,其中号角信号的运用是与死亡相联系最直接的音乐形态内容。

歌曲标题的原文在词义上蕴含“召集号角”或“号角的呼唤”的意涵,其原文诗词描绘了战争主题中的人物。主要讲述了一名鼓手士兵在战场上不慎中弹,渴望战友将其抬回营地却未果,最终落得被同伴遗弃等死的命运。同时,作品深入刻画了他在临终前对和平的向往及其内心世界的渴望。这些音乐之外的内容除了在文字上引导了军事意义外,它们与音乐话题的互动对死亡内涵的表现起到了重要的影响作用。8诗节的内容与军事话题的音乐表现紧密结合,在节拍、速度和配器等方面的塑造共同扩展了话题的运作方式,随着故事的发展逐渐演化至死亡。

作品中最直观的军事话题是运用了速度较快的进行曲体裁,采用四拍子节奏。进行曲(March)一词最初是指一种士兵随着鼓点节奏或号角信号的指示开始的行军步调。随着军事训练的实践,形成了特定的节拍、节奏和速度,主要表现为二拍子、四拍子或六拍子,速度包括慢速行军、快速行军和疾步行军,分别对应日常训练、机动赶路和战争。早期宫廷音乐家接触并运用这些元素到艺术音乐的创作中,致使军事中的音乐内容逐渐向公众音乐传播,并衍生出了其他仪式性的进行曲作品(如婚礼进行曲等)。不过单从乐曲意义上来说,最早的进行曲作品是艺术音乐,行军步调并不直接构成音乐作品。

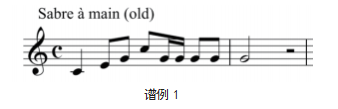

乐谱开头标记着“稳步的行军节奏”(marschierend in einem),预示了全曲将贯穿军事话题。号角信号(包括小号和圆号)与军鼓信号提供了明确的节奏音型,为军事化风格奠定了基础。小号信号的节奏音型清晰,是一种适合振奋人心、有力推进的行军信号,马勒参考了真实的军队信号,与19世纪军事音乐研究所记录的军队信号节奏轮廓基本一致(见谱例1)。③该信号的前半部分是一种极为常见的英雄式的号声(C-E-G-C),后半部分的“后十六”节奏则是一种推动型的行军节奏。然而,马勒在乐曲开始处便为该信号标记了弱奏记号,弱化的小号信号虽保留了军事风格,却失去了内在的力量与坚定的英雄品质。同时,弦乐部分以更弱的力度模仿小军鼓的节奏,伴随木管组旋律中一连串迂回的下行发展,为全曲的死亡性军事话题埋下伏笔。

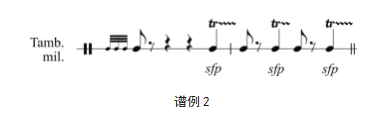

军事信号在全曲的八个诗节中随着叙事情节同步发展,在音乐的动态发展中逐渐将信号推向悲剧色彩。第一,二诗节(8-27小节)描绘了鼓手士兵从早晨备战到战场中弹的情景,此处的小军鼓伴随小号信号开始奏出完整的鼓点,运用强后突弱(sfp)的力度传达出微妙的暗示(见谱例2)。这两个诗节作为一个整体,在音乐发展中并未出现明显的情绪变化。第三,四诗节(32-69小节)则主要以弦乐为主塑造整体的情绪,叙述同伴抛弃鼓手以及鼓手目送同伴离去时的内心独白。这两部分的军事信号被弦乐的抒情伴奏打断,只有在两诗节之间插入的一段10小节间奏中,重现了之前的军事信号,象征着战争的残酷与恐惧,表达了鼓手被抛弃后面临死亡的悲惨命运。在随后简短的3小节连接与第五诗节中(73-86小节),军鼓信号的节奏与小号信号同步进行,营造出鼓手濒临死亡的过渡情境。

第五诗节之后的间奏(87-93小节)是全曲的转折点,小军鼓变换为快速的滚奏并引领着整个乐队。此时,弦乐部分模仿小军鼓的滚奏快速进行,在音型上与乐曲前奏相似,但在力度上达到了极强(fff),节奏也愈加密集。三十二分音符的装饰音推动着八分音符的发展,以每小节四组的重复进行将整个歌曲的情绪不断推向高峰。在如此高涨的气氛中,号角信号也发生了变化,小号和圆号吹奏出象征战士冲锋的音型(C-E-G-C-C),嘹亮的号声与强劲、急促的乐队合力将乐曲推向高潮。这段间奏的音乐情绪主要是为第六,七诗节(94-124小节)作铺垫。事实上,马勒在这一段间奏及第六诗节(94-106小节)的处理上展现了真正的英雄主义军事风格。这里描绘了鼓手临终前的幻想,他仍然敲着鼓,引领着战友们击溃敌军。一方面,表达了鼓手对和平与生命的渴望,另一方面,也反映了他对英雄主义的幻想。尽管短暂地描绘了传统的英雄主义军事风格,但这一切是在主人公死前的幻想中,马勒在此或许是想表达一种对英雄主义的戏谑。

第七诗节之后,乐曲进入了一段较长的间奏(125-150小节),分为情绪的补充收尾与再现两个部分。第一部分中,军事信号停止,战后宁静的片刻浮现,战争结束,士兵们都已死去。第二部分,乐队以微弱的力度开始,军事信号再次响起(第137小节),是歌曲前奏的再现,所有信号在此重现,但整体氛围已发生变化,变成亡灵的、死后的回响,引出第8诗节,悲惨的幽灵军队形象浮现:早晨,骷髅成岭,主角鼓手的亡灵敲打着鼓,站在最前面引领着士兵们。最后,弦乐轻柔地拨奏,伴随着一声嘹亮的号角信号结束全曲。

在歌曲第七诗节的后半段,描绘了一幅鼓手在濒死的幻觉中回到街巷,停留在心上人门前的场景。这一情境与第九首作品《响起嘹亮号声的地方》相呼应,主角同样是一名已阵亡的士兵,其亡灵回到爱人门前,告知她自己埋葬在响起嘹亮号声的地方,葬于那片绿色的草地下。马勒对这部作品的军事风格的刻画更加讽刺,小号和圆号的信号声音在弱音器的作用下演奏。音型上同样采用三十二分音符后接长音的形式,但由于歌曲由女主角演唱,歌曲的氛围以温柔而忧伤为基调,亡灵的号角信号以微弱、梦幻般的方式呈现,以区别于现实的军事话题。一个显著的不同之处在于作品第三诗节开始时的大提琴,采用拨奏的方式,与木管乐器共同描绘战场的朦胧感。歌曲最后一个乐段中,号角信号移除了弱音器,呼应《灵魂之鼓》最后诗节的画面,将乐曲的意境从想象拉回现实,揭示英雄已然阵亡。

三、作品的历史文化语境

在西方文化传统中,鼓和号角与军事战场密切相关,它们的表现往往与战争、勇气和男子气概相联系。然而,马勒在《灵魂之鼓》中却巧妙地将小军鼓与全曲中反复出现的副歌歌词进行了有趣的呼应。除了第三,四诗节因为使用军事信号而没有小军鼓以外,其他部分的军鼓信号都与歌词“特啦啦哩,特啦啦嘞,特啦啦啦”(tra-la-li,tra-la-ley,tra-la-le-ra)相呼应,马勒在这里将军事话题的运用处理成了一种对垂死的鼓手的苦涩讽刺。另外,这位鼓手在很大程度上代表了曾经频繁出现在战场上的鼓手男孩(drummer boys)。这些未成年的儿童被迫参与战争,敲击军鼓。他们的形象在欧美各类艺术作品中,如绘画、雕塑和照片里均有体现,象征着一种无辜的,与英雄主义和自我牺牲相联系的精神。直到20世纪初,鼓手男孩才被正式禁止参与战斗。马勒也因此选择了相同的题材作为《少年魔角》的收尾,即1901年创作的《小鼓手》。这部作品的军事话题“拖着”沉重的节奏,描绘了一名鼓手即将踏上死亡的心理过程。两首歌曲的叙事相辅相成,揭示了作为“普通士兵”的平民所能做出的选择的有限性,以及士兵所面临的绝望境地。

在19世纪晚期,军事题材的音乐作品更多地反映出对战争残酷的戏讽。随着工业化的推进和战争技术的演变,作曲家们越来越多地选择谴责战争,哀叹其破坏性。音乐主题的原本意义被最大程度地扭曲,指向性复杂化,而不仅仅是颂扬军事英雄主义。浪漫主义文学中的“骑士”情节虽仍保留了对个人英勇和荣耀的赞美,但也开始与现实中的悲剧相结合,以“观念上的悲剧”作为对死亡的新理解。这种对骑士精神的理想化描绘在经历了历史的沉重之后,逐渐显露出其脆弱性,强调个人肉体的消亡反而使其获得精神永生。

马勒的军事风格以及死亡情节均与他的个人生活经历密切相关。他的早年生活在伊赫拉瓦(Jihlava)的一个军营附近度过,那里经常能听到从军队中传出的号角声,这与当地的民间音乐和舞曲等元素共同影响了他的音乐创作。自童年时代,他便面临着失去亲人的创伤,多位兄弟姐妹的早逝使他在幼年时期便接触到了死亡的现实。尤其是弟弟恩斯特·马勒的去世,对他造成了深重的打击。此外,作为一名在当时不受欢迎的犹太人,马勒在生活以及音乐的传播等多方面深受这层身份的影响。这些经历促使他一生都在思考生与死的人类生存意义问题,探索死亡的沉思成为他众多作品中的主要核心。《少年魔角》中的许多题材与马勒的情绪感受相吻合,使他得以找到一种精神上的寄托,通过音乐表达内心深处对生命与死亡的复杂思考。

结语

19世纪,社会和文化经历了深刻的变革,英雄主义的形象逐渐蜕变为一种理想化的叙述,残留在文学与艺术的边缘。马勒在《少年魔角》中,不仅将战争的残酷和普通士兵的悲惨命运与音乐相结合,更蕴含了他对死亡的多重含义的思考。对于他而言,死亡并非仅仅是生命的终结,而是一种对生命意义的深刻反思与追寻,马勒在这种表达中追求了一种超越日常经验的崇高感。他的作品成为一种对现代社会中暴力与痛苦的敏锐回应,音乐不只是情感的宣泄,更是道德与哲学的探索。因此,马勒的艺术歌曲不仅是对19世纪军事话题的重新诠释,更是对人类存在本质的深刻揭示,促使我们在面对历史的沉重时,思考生与死、荣耀与悲剧之间的微妙关系。这种深刻内涵使得马勒的作品在当代仍具有深远的现实意义与价值。

注释:

①Leonard G.Ratner,Classic Music:Expression,Form,and Style,New York:Schirmer Books,1980,p.9

②Christopher Duffy,The military experience in the age of reason,London:Routledge,1987,p.35

③Raymond Monelle,The Musical Topic:Hunt,Military,and Pastoral,Indiana University Press,2006,p.281

参考文献

[1]Niekerk,Carl.Reading Mahler:German Culture and Jewish Identity in Fin-de-siècle Vienna.America:Camden House,2010.

[2]李秀军.生与死的交响曲[M].生活·读书·新知三联书店,2005.