论核心素养视域下民族音乐教学在高中音乐第二课堂中的美育价值论文

2025-08-27 15:30:30 来源: 作者:xuling

摘要:中华民族拥有丰富而灿烂的传统音乐文化,是多元民族文化的瑰宝。随着核心素养理念在我国基础教育的深入推广,民族音乐教学在提升学生文化素养、爱国情怀及审美意识方面的重要性日益增强。

摘要:中华民族拥有丰富而灿烂的传统音乐文化,是多元民族文化的瑰宝。随着核心素养理念在我国基础教育的深入推广,民族音乐教学在提升学生文化素养、爱国情怀及审美意识方面的重要性日益增强。对于高中生的音乐学科而言,核心素养不仅关注学生对音乐知识的掌握,更强调学生人文素养、审美能力及创新能力的培养。民族音乐作为中华文化的重要组成部分,其教学在音乐第二课堂中的美育价值不容忽视。因此,文章旨在探讨在核心素养视域下,民族音乐教学在高中音乐第二课堂中的美育价值,通过理论与实践相结合为音乐教育提供新的视角和策略。

关键词:核心素养;音乐教育;高中教育;第二课堂;民族音乐

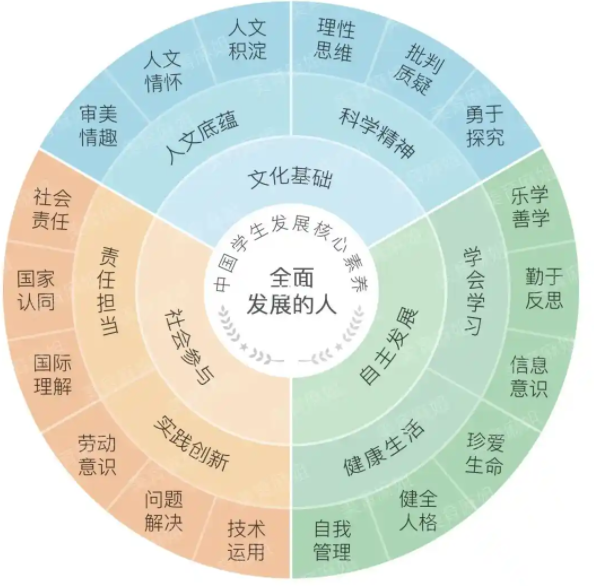

核心素养是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格与关键能力。教育部明确提出要将核心素养融入学科教学中,以促进学生全面发展。在音乐领域,核心素养不仅关乎音乐知识与技能的掌握,更包括审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解等多方面的能力。

在音乐教育中,第二课堂作为课堂教学的延伸和补充,承担起培养学生音乐核心素养的新使命。第二课堂不仅丰富了学生的课余生活,还通过多样化的活动形式,为学生提供了更多实践和探索的机会,成为培养学生团队精神和合作能力的重要平台。尽管第二课堂在音乐教育中的地位日益凸显,但在实际操作中,仍存在与核心素养培养脱节的现象。当前,许多学校的音乐第二课堂仍然以传授音乐知识和演奏、演唱技能为主要目标,忽视了对学生审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解等核心素养的培养。这种教学模式虽然能够提升学生的音乐技能水平,但难以全面促进学生的音乐素养和综合素质的发展。因此,我们需要以美育的视角,重新审视和定位第二课堂的功能与价值,将其与高中生核心素养培养紧密结合起来。

一、音乐第二课堂的相关概念及其特点

我国教育家朱九思在《高等学校管理》中提出了“第二课堂”的教学概念。第二课堂是在教学计划之外,组织学生开展的各种有意义的课外活动。在传统的第一课堂中,由于教学大纲的统一性和教学时间的局限性,教师难以兼顾每个学生的兴趣和特长。而在第二课堂中,教师可以更加灵活地根据学生的个体差异和兴趣点设计教学内容,实现真正意义上的因材施教。这种个性化的教学方式能够激发学生的学习兴趣,提高他们的学习积极性和参与度。随后,众多研究者将这一概念延伸至音乐教育中。音乐第二课堂是指通过多样化的音乐活动形式,如音乐社团、合唱团、乐队、音乐剧表演、音乐创作工作坊、学术讲座、音乐会观摩以及志愿服务中的音乐元素等,来丰富学生的音乐学习体验。

这些活动不仅涵盖了音乐理论的深入学习,还注重音乐技能的实际应用和创新能力的培养,使得学生在轻松愉快的氛围中提升音乐素养。音乐第二课堂的学习特点主要体现在三个方面,这些特点使其成为培养学生音乐素养、提升综合能力的重要平台:

(一)强调实践与自主学习模式

学校音乐课作为正式教育的一部分,承载着传授音乐知识、技能与文化的重任。这些课程通常遵循严格的教学目标、教学大纲和教学进度,确保了教学内容的系统性和规范性。在第一课堂中,教师通过讲授、演示与示范等方式,向学生传授音乐基础知识、乐理、视唱练耳等技能,为学生打下坚实的音乐基础。尽管这种教学模式在一定程度上保证了教学效果的统一性和可衡量性,但也面临着教学形式单一、学生参与度不高、学习兴趣难以持续等挑战。第二课堂与第一课堂注重知识的传授不同,音乐第二课堂更加强调实践与自主学习模式。学生并非被动接受知识的对象,而是成为主动进行探索和实践的主体。第二课堂通过组织音乐实践活动为学生提供丰富的表演机会,让学生在实践中锻炼音乐技能和团队协作能力,鼓励学生根据自己的兴趣和特长选择参与不同的音乐活动或项目,如合唱团、乐队、音乐剧表演等,进一步培养学生的自主性和独立思考能力。

(二)灵活多样的学习环境与内容

音乐第二课堂具有灵活多样的学习环境和内容,与传统固定的课堂教学不同。第二课堂通常依据学生的兴趣、能力和需求进行个性化的安排与调整。从时间安排来看,第二课堂很少受到传统课程表的限制,一般由学校灵活安排在学生的课后、周末或假期,为学生提供更加充裕和丰富的学习与活动时间。从学习内容来看,音乐第二课堂不仅涵盖音乐理论知识,还注重表演技术、创作及鉴赏等多方面的音乐能力培养。这种灵活性完全满足高中生的多样化需求,激发学生对学习音乐的热情与兴趣。

(三)促进创新与综合能力的培养

中学音乐第二课堂注重培养学生的创新意识和综合能力。它鼓励学生尝试新的音乐形式和风格,勇于表达自己的音乐理念和情感。通过引入现代音乐元素和新技术手段,如电子音乐、音乐制作软件等,强化学生的创新思维和创造力。音乐第二课堂极大地丰富了学生的学习生活,在潜移默化中激发了学生的积极参与性和无限创造力。这种以兴趣为导向、以学生为主体的教学模式,为学生提供了一个自由探索、勇于实践的广阔舞台。此外,第二课堂还强调与其他学科和领域的交叉融合,如与语文、历史、美术等学科相结合,开展跨学科的音乐教学活动。这种综合性的学习模式拓宽了学生的知识视野,促进了综合素质的全面提升。

二、第二课堂中民族音乐教育的现存问题

在目前教育环境下,音乐第二课堂教育的实施面临着众多挑战,首要是教学设施的严重不足。尽管学校已具备一定的音乐教学基础,但对于深入开展民族器乐教学而言,现有的资源显得捉襟见肘。乐器的短缺是显而易见的障碍,学生无法实现人手一件喜欢的民族乐器进行学习和练习,这不仅限制了教学进度,也影响了学生的实践能力和学习兴趣。学校教室的设施目前也较不完善,如缺乏专业的乐谱谱架、乐器存放柜以及适应器乐教学的多媒体设备,加剧了音乐教师的教学难度。

其次,第二课堂缺乏有效、统一的管理制度和评价体系,导致课程安排随意化,教学质量难以保证,使第二课堂的管理与评价上也表现出明显不足。一些学校未能严格执行第二课堂教学管理与评价要求,学生和教师对于第二课堂的重视程度不一,部分班主任和学生甚至将其视为可有可无的附加活动,这种态度上的轻视直接影响第二课堂的教学效果。同时,由于缺乏科学的评价体系,学校难以对学生的学习成果和教师的教学质量进行准确评估,无法及时发现并解决问题,限制了第二课堂的进一步发展和完善。

此外,在民族音乐第二课堂的教学活动中,教师的业务能力,包括其学科业务能力和教学业务能力,是教学质量的核心基石。音乐教师的专业能力直接决定了他们能够传授给学生知识的深度和广度,而教学业务能力则关乎他们如何将这些知识以高效、吸引学生的方式传授出去。当教师的业务能力不足时,课堂内容往往难以吸引学生的注意力,导致学生学习兴趣下降,理解难度增加。这不仅影响了学生的学习效果,也削弱了他们对民族文化的认同感和兴趣。即便学校能够聘请到民族音乐表演能力出众的专业教师,但如果这些教师不熟悉班级授课模式或缺乏第二课堂教学业务能力,同样会导致课堂教学质量不高。因此,提升教师的综合业务能力,包括加强他们对传统音乐的理解、提高他们的教学技巧和方法,以及增强他们在第二课堂教学中的应变能力和组织能力,是提升民族音乐第二课堂教学质量的关键所在。只有这样,才能真正实现民族文化的有效传承和弘扬。

三、民族音乐在第二课堂中的实践路径构建

尽管在我国当前的教育背景下,音乐课等非高考科目在学校中的重视程度相对较低,但随着素质教育理念的深入推广,音乐等艺术课程的价值日益凸显。音乐第二课堂的开设,正是对核心素养培育的积极响应。从高中生的心理发展来看,第二课堂有助于缓解高中学业繁重的压力,促进学生全面发展、陶冶情操、提升个体艺术实践能力,在高中音乐美育中发挥着无法替代的作用。教师在教学实践过程中积极组织建立民族器乐第二课堂、民族乐理第二课堂或民歌合唱社团等教学活动,能够充分丰富音乐第二课堂的内涵,体现学校对民族音乐文化传承与保护的重视,以及对多元化课外活动的追求。这些课程不仅让学生有效接触和学习到不同种类的音乐艺术,还通过实践平台促进了他们的技能提升和创造力发展。

(一)民族音乐第二课堂的教学原则

校方和教师应尽可能创造学习条件,让更多学生参与活动,在艺术实践中发挥特长,体验成功。为确保活动广泛参与,可面向高一、高二全体学生开放音乐第二课堂,坚持自愿选修原则,学生可根据兴趣、特长及时间安排自由选择是否参加,而非通过强迫命令强制参与。

(二)民族音乐第二课堂的实践形式

如同音乐第一课堂,教师在第二课堂的课前也要制定详细的教学计划与课程大纲,分阶段设定目标。在规划音乐第二课堂活动管理时,教师需秉持明确的活动目的,确保每一项活动都紧密围绕学校的教育目标,旨在促进学生的全面发展。在民乐第二课堂活动的设计中,应致力于传承和弘扬民族音乐文化,提升学生的艺术鉴赏能力、基础音乐技能及创造力。教学内容需保持健康、有益且格调高雅,确保每节新课都内容鲜明、方向明确、计划周全,做到寓教于乐,让学生在享受音乐之美的同时,也能发展其基础能力和鉴赏能力。这需要教师在课前设定清晰的学习阶段和达成目标,确保每节课程都有明确的学习重点和技能提升点。根据所教民族音乐的特性和学生的实际情况,合理编排教学内容,从基础乐理、演奏技巧到曲目赏析和创作,循序渐进。

由于学生的个体差异性,其个人能力、兴趣爱好、知识水平和经验存在差异,因此在第二课堂活动中,教学内容和形式需实现多元化。在设计活动时,应充分考虑学生的个别差异,尊重他们的个体发展独特性。通过提供多样化的教学内容和灵活的教学方式,满足不同学生的需求,激发他们的学习兴趣和动力。教师要注重采用多样化的教学方法,以理论与实践相结合,不仅传授器乐的演奏技巧和声乐的演唱方式,还要融入音乐理论,以及对我国人文背景的介绍,增强学习的深度和广度。同时,教师应以多种互动方式教学,通过小组讨论、师生问答、同伴互评等方式,促进学生间的交流与合作,提升学习兴趣。还可以采用多媒体辅助教学,利用音频、视频等多媒体资源,展示民族音乐与器乐的魅力,增加教学的直观性和趣味性。在这一过程中,教师要始终坚持学生的主体地位,把课堂的主动权交给学生。这意味着教师应扮演引导者和支持者的角色,鼓励学生自主参与艺术实践,培养他们的自主鉴赏和练习能力,实现自我价值的提升和艺术修养的深化。

在课堂中,教师应注重强化学生的自主学习与探究能力,设计以项目为导向的学习任务,如组织小型音乐会、进行音乐创作或研究某一特定音乐风格,鼓励学生自主探索和团队合作。课堂结束后,教师应引导学生进行反思与总结:每次活动后,引导学生进行个人或小组反思,总结学习成果与不足,培养批判性思维和自我提升能力。

(三)第一课堂与第二课堂的协同教育作用

第一课堂与第二课堂在音乐教学中的相互补充作用不容忽视。民族音乐第二课堂的设立与音乐第一课堂能够形成良好的互补关系。第一课堂主要承担音乐基础知识和技能的传授任务,而第二课堂则为学生提供了更多的实践机会和平台。民族音乐第二课堂的开设很好地填补了必修课程中少数民族乐器部分的空白,为学生提供了更加全面的音乐学习体验。

音乐第二课堂的开设是学校教育的重要组成部分,对于促进学生全面发展、传承民族音乐文化、丰富课外活动形式等方面都具有重要意义。学校应继续加大对音乐等艺术课程的支持力度,不断创新和完善第二课堂的教学内容和方法,为学生的全面发展和艺术素养的提升创造更加有利的条件。

四、第二课堂中民族音乐教育对高中美育的意义

在音乐美育的广阔天地里,对音乐的审美感知无疑构成了音乐核心素养的基石,是引领学生步入音乐殿堂、培养高雅审美情趣的起点。音乐第二课堂作为学校音乐教育的重要延伸,以其丰富多样的听、唱等音乐活动,为学生提供了一个直接、生动且深刻的感官体验平台,使他们能够深入感受音乐的独特魅力与文化底蕴。在这些活动中,学生不仅仅是音乐的聆听者,更是情感的共鸣者与文化的传承者。通过直接的感官体验,他们仿佛穿越了时空的界限,与作曲家的心灵对话,感受着音符间流淌的情感与思想。音乐想象力的激发也能让学生在音乐的海洋中自由翱翔,创造出属于自己的音乐世界,体验着音乐带来的无限可能与美妙。更重要的是,音乐第二课堂为学生提供了一个表达自我、释放情感的舞台。在各种风格迥异的音乐作品中,学生们能够找到与自己情感共鸣的旋律,通过演唱、演奏等方式,将内心的情感与意志淋漓尽致地展现出来。这种情感的表达与交流,不仅加深了学生对音乐作品的理解与感悟,更促进了他们情感世界的丰富与成熟。

从传统音乐的发展与继承来看,作为中华文化的重要组成部分,民族音乐蕴含着丰富的民族精神和历史文化。教育传承是弘扬民族音乐及其文化背景的最有效方式之一,特别是学校教育这一直接途径,能够为学生搭建深入了解和学习民族乐器的桥梁。音乐第二课堂通过学习和传承民族音乐,学生能够深入了解自己民族的文化传统和历史背景,增强对民族文化的自豪感和归属感,激发学生的爱国情怀,促进他们的民族认同和文化自觉。民族乐器的教学不仅是技巧的传授,更是文化的探索和体验。学生们通过教师的引导,了解民歌、乐器背后的历史故事、文化内涵,以及它们在民族艺术中的地位和作用,以综合学习方式激发对民族文化的兴趣和热爱,增强对本民族文化自信和民族自豪感。

在第二课堂中,民族音乐教育不仅限于音乐知识和技能的传授,更注重学生综合素质的培养。通过参与民族音乐活动,学生可以锻炼自己的组织协调能力、团队合作精神和创新能力,同时提升语言表达能力和艺术表现力,对学生的全面发展具有积极的推动作用。民族音乐教育显著提升了学生的审美素养。通过系统学习和深入体验民族音乐,学生能够接触到多样化的音乐形式和丰富的文化内涵,从而拓宽音乐视野,增强对美的感知力和鉴赏力。民族音乐的独特韵味和深厚底蕴,能够激发学生对美的追求和向往,使他们在欣赏和演奏民族音乐的过程中,不断提升自己的审美能力和审美情趣。

结语

在核心素养视域下,民族音乐教学在音乐第二课堂中的美育价值不容忽视。通过民族音乐教学,可以提升学生的审美意识、弘扬传统文化、启迪道德情感,并促进学生全面发展。音乐课程的三维目标中,首要的是对学生情感、态度和价值观的培养。民族音乐蕴含着深厚的道德情感和民族精神,学习民族音乐可以使学生受到这些正面情感的熏陶,形成积极向上的人生态度和价值观。通过民族音乐教学,学生深入了解不同民族、不同地区的音乐特色,增强对中华文化的认同感和自豪感,有助于传统文化的传承与弘扬,培养学生的家国情怀和人文底蕴。

参考文献

[1]杨学礼,曹理.音乐学科教育学[M].首都师范大学出版社,2000.

[2]杨雪莲,赵振军,冯佳.多样化第二课堂教学模式激活高校大学生的学习热情[J].西南师范大学学报,2014,(7):202-203.

[3]张培.小学音乐“第二课堂”民族器乐教与学的现状调查及发展研究[D].江西师范大学,2016.

[4]李艳.新课标视野下的小学音乐第二课堂调查研究[D].新疆艺术学院,2020.

[5]余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海教育出版社,2017.