基于音乐分析的聊斋俚曲【叠断桥】溯源研究论文

2025-08-27 11:17:29 来源: 作者:xuling

摘要:聊斋俚曲中共有四只【叠断桥】曲牌,各自都有其特点。前人的研究已经对这四只【叠断桥】曲牌的特点进行了分析梳理。本文旨在关注这四只【叠断桥】曲牌的内在联系,因此从音乐分析角度出发,通过旋律、唱词上的对比分析来总结它们的异同。

摘要:聊斋俚曲中共有四只【叠断桥】曲牌,各自都有其特点。前人的研究已经对这四只【叠断桥】曲牌的特点进行了分析梳理。本文旨在关注这四只【叠断桥】曲牌的内在联系,因此从音乐分析角度出发,通过旋律、唱词上的对比分析来总结它们的异同。最后得出结论:四只曲牌在旋律上有许多相似之处,但在唱词结构上却相差甚远,侧面说明聊斋俚曲虽然是曲牌体戏曲,但其中也蕴含了板式变化的因素。与此同时,通过其他资料的收集整理发现,江苏【叠断桥】与山东南路琴书《断桥》的【叠断桥】唱段与聊斋俚曲中【叠断桥】曲牌有千丝万缕的联系,大抵与明清时期江南时调向北流传有关。因此有了以下猜测:江苏【叠断桥】一路向北流传影响了山东琴书,而后山东南路琴书再向北流传,影响到了聊斋俚曲。因此,本文也兼论其溯源。

关键词:【叠断桥】;音乐分析;明清俗曲;山东南路琴书

【叠断桥】曲牌是聊斋俚曲中极具代表性的曲牌,并且从清代至今保存下来一共四首【叠断桥】曲牌,“在目前所能见到的所有的文献中,清康熙六年(1667)蒲松龄作的小曲《新婚宴曲》是其最早的记载……【叠断桥】在华北、东北、西北、江淮等地区流行尤为突出,在江南苏州的小曲中都保存了它完整的形式。”[1]笔者收集到的资料中四首【叠断桥】分别是快板【叠断桥】(《学究自嘲》第一曲)、慢板【叠断桥】(《学究自嘲》第二曲)、反【叠断桥】(《磨难曲》第十三回《愤杀恶徒》)、快反【叠断桥】(《磨难曲》第八回《旷野逢仙》)这四只曲牌的共同特点就是“依声填词”,四只曲牌性格各异“慢板[迭]曲叙事性较强,善于表现较长的多段唱词,旋律比较稳妥简练,情绪较平和深沉,速度一般都较缓慢……快板[迭]曲,速度较快,力度较强,情绪多欢快、风趣、……反调[迭]曲,是[迭断桥]家族中非常特殊和俊俏的一个成员,多用于忧怨、思盼、悲愤、伤感之情绪。”[2]。另外【叠断桥】不仅是曲牌名称,同时也是旋律的发展手法,刘晓静老师在《蒲松龄与【叠断桥】》一文中提到了“在表现上,‘叠’是同一词语的重复(第二句是第一句的叠句),有强调语气,变化语调,深化语意的作用;‘断’是指曲调进行中的停顿,与所表现的口气、语调有关,它断断续续,若即若离,有无相间;‘桥’是指句与句之间的过腔,它以衬腔或拖腔发挥其音乐特长,用来加强音乐的抒咏性。”[3]王学仲老师在《缘声问道:王学仲音乐文集》一书中对“叠”“断”“桥”的定义则与刘晓静老师的定义相差甚远,他认为“‘叠’字之含义并不是‘唱词重叠’而是‘曲调重叠’……‘桥’是衬腔——没错,而‘断’字绝非‘曲调进行中的停顿’,而是衬腔的曲调形态。”[4]

一、聊斋俚曲四首【叠断桥】形态对比

该部分的分析方法是将四首【叠断桥】曲牌两两对比,以逐句分析为基础,绘制旋律线折线图,从宏观上观察旋律线的走向,并将每句乐节拆分开来进行对比,从微观上观察二者之间的异同。曲牌逐句对比后,笔者选取最具典型性的乐句放在文中来说明问题。

(一)快板【叠断桥】与慢板【叠断桥】对比

1.旋法

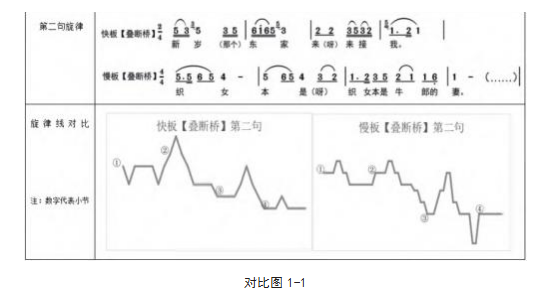

如对比图1-1所示,两个曲牌的第二句均起音于徵,落音于宫,且旋律线均为不断级进下行的,二者相似程度较高。快板【叠断桥】的音域从宫到宫(高),前两小节级进进行至该句最高音宫(高)后,又级进下行至宫。慢板【叠断桥】的音域从羽(低)到商(高),第一小节级进下行,第二小节可以说是第一小节乐思的重复,并且前两个小节出现了两次清角偏音,使得徵调式带有悲伤的色彩。随后,三四两个小节的旋律一直级进下行。

从微观上分析如谱例1-1所示,乐节1中快板【叠断桥】“新岁”对应慢板【叠断桥】“织女”,这一小部分旋律线走向是相反的。乐节2“东家”对应“本是”,这一小部分旋律走向基本是相同的,都是以级进进行为主,先上后下。乐节3“来(呀)”对应“(呀)”,衬词的位置不同,快板【叠断桥】中衬词在板后,而慢板【叠断桥】衬词在眼上。乐节4这一部分的旋律起伏也大致是相同的,都是以级进进行为主,先上后下。乐节5“我”对应“妻”,两句尾音均落于do,但快板【叠断桥】加了一点变化。

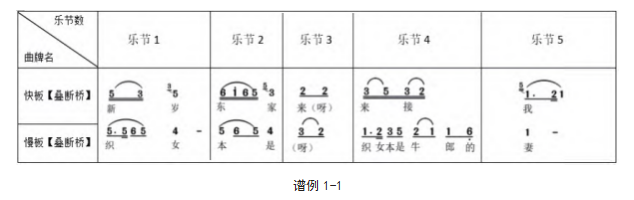

2.唱词词板

快板【叠断桥】是一眼板,慢板【叠断桥】是一板三眼。下文列举了两个曲牌分句的词板对比,分析了两首曲牌的板式变化特点。

图1-1中第二句快板【叠断桥】板起板落,忽略衬词来看“新岁东家来接我”是七字句,分四板三个腔节。衬词“那个”“呀”在眼上,在板后,实际上都是在弱拍弱位。慢板【叠断桥】板起板落,忽略衬词“织女本是织女本是牛郎的妻”是十二字句,分四板五个腔节,衬词“呀”在眼上。因此,两个曲牌第二句对比可以发现,其共同之处都是板起板落,但通过下图可以看出,唱词若一一对比,在板式上共同之处不多。

总体而言,通过两个曲牌的对比,唱词的板式变化较大,两个曲牌相似之处较少。尽管上文中旋法的对比中两个曲牌的旋律及其走向、音程等方面有很多相似之处,但同时也说明了在发展过程中有板式变化的因素。

(二)快板【叠断桥】与反【叠断桥】对比

1.旋法

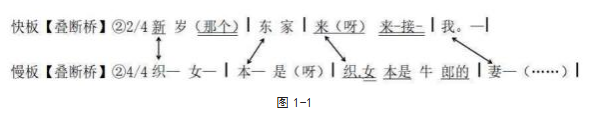

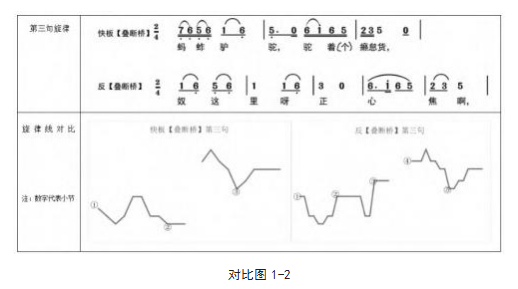

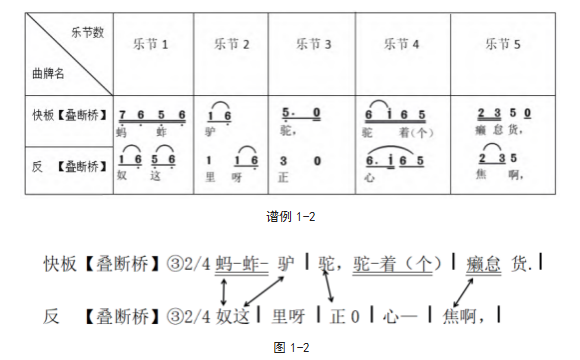

第三句的对比较为典型,如对比图1-2所示,快板【叠断桥】中出现了偏音变宫,并且这句的第二小节出现了从徵(低)到羽的九度跳进,打破了以级进为主的进行,采用了跳进来发展,同时第二小节在徵(低)后有空拍,使得旋律线条暂时“断”。反【叠断桥】中,在第三、四小节中出现了la-mi-la的纯五度和纯四度跳进,并且在第三小节角后有空拍,这里的旋律也暂时“断”。通过这两个曲牌第三句的对比可以发现,本句都是通过音程跳进来发展,并且从旋律线对比图来看,两句旋律线大致相似。

如例1-2所示,乐节1中快板【叠断桥】“蚂蚱”对应反【叠断桥】“奴这”,二者旋律发展一致,但快板叠断桥这里出现了偏音变宫,使其旋律色彩发生了变化;反【叠断桥】在板式上是快板【叠断桥】的一倍。乐节2中“驴”对应“里呀”,二者旋律极为相似。乐节3中“驼”对应“正”,两个曲牌在这里都有空拍旋律线断开,并且反【叠断桥】在板式上是快板【叠断桥】的一倍。乐节4中“驼着(个)”对应“心”,二者旋律完全一致,反【叠断桥】在板式上是快板【叠断桥】的一倍。乐节5中“癞怠货”对应“焦啊”,二者旋律完全一致。

2.唱词词板

图1-2第三句快板【叠断桥】板起板落,忽略衬词“蚂蚱驴驼着癞怠货”八字句,占三板三个腔节,衬词“个”在眼后。反【叠断桥】板起眼落,“奴这里呀正心焦啊”八字句,占五板两个腔节。二者可对应之处同样较少。

两首曲牌的旋律相似度较高,两首曲牌中都出现了变宫的偏音,使得曲牌的色彩性发生一定的变化。然而,变宫在两个曲牌中起的作用不同,使得情绪发展一个向高兴愉悦,一个向悲伤低落两个极端发展。从板式上来看,二者没有太多的相似之处,将其拆分从微观上分析二者,可以发现反【叠断桥】的板式比快板【叠断桥】多一倍,而且从词板的对应图中也可以看出差异,说明了在发展过程中有板式变化的因素。

(三)反【叠断桥】与快反【叠断桥】对比

1.旋法

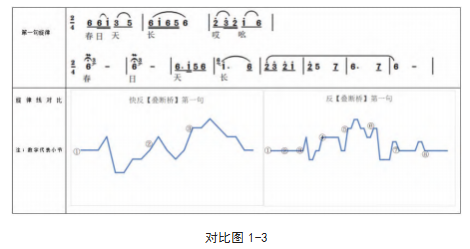

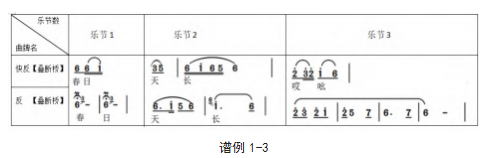

反【叠断桥】与快反【叠断桥】共用一套唱词。如对比图1-3所示,第一句快反【叠断桥】起落都在羽,基本以级进为主,第二小节结尾有la-re的纯四度跳进三个小节旋律逐渐上行。反【叠断桥】同样起落都在羽,基本以级进为主,但其旋律发展更加曲折细腻。

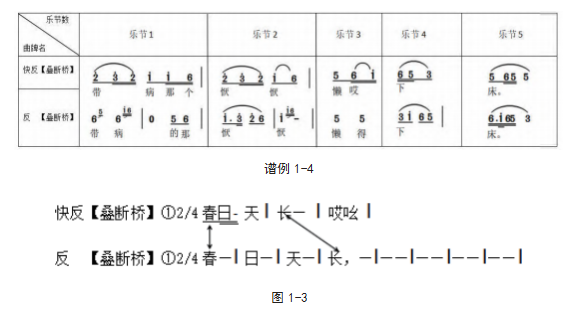

谱例1-3中,乐节1快反【叠断桥】“春日”对应反【叠断桥】“春日”。二者的骨干音均为la,但反【叠断桥】的板式是快反【叠断桥】的四倍。乐节2“天长”对应“天长”,二者的旋律形态相似度高,通过观察旋律线对比图也能看出二者旋律线的共性。乐节3“哎吆”对应“长”的拖腔,实际上这个乐节都是曲牌中的“桥”,二者骨干音相似,可以说反【叠断桥】是在骨干音的基础上扩充而成的。

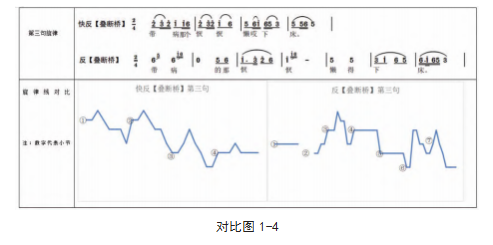

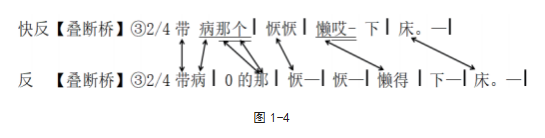

对比图1-4中快反【叠断桥】的第三句旋律共四个小节,旋律以级进为主,逐小节下行。反【叠断桥】这一句前三小节级进上行至全句最高音角(高),强调“恹”字,随后级进下行,在旋律线对比图中可以看出第二小节有空拍,旋律线暂时断开。与此同时在第六小节中有mi-do的六度跳进。

下谱例1-4中,乐节1中快反【叠断桥】“带病”对应反【叠断桥】“带病”,二者旋律发展相差甚远;“那个”对应“的那”,衬词旋律都是级进下行的。

乐节2中快反【叠断桥】“恹恹”对应反【叠断桥】“恹恹”,二者旋律相似度高,旋律线先上后下,反【叠断桥】的板式是快反【叠断桥】的两倍。

乐节3中快反【叠断桥】“懒哎”对应反【叠断桥】“懒得”,二者骨干音是徵,快反【叠断桥】在骨干音的基础上级进上行发展。

乐节4快反【叠断桥】“下”对应反【叠断桥】“下”,二者骨干音相似,但是旋律走向不同,快反【叠断桥】级进下行;反【叠断桥】先mi-do上行小六度跳进随后级进下行。

乐节4快反【叠断桥】“床”对应反【叠断桥】“床”,二者旋律走向相似,级进为主先上后下。

2.唱词词板

图1-3中第一句快反【叠断桥】唱词“春日天长”板起板落,四字句占两板一个腔节,衬词“哎吆”板起眼落占两板一个腔节;反【叠断桥】唱词“春日天长”板起板落,四字句占八板一个腔节,无衬词。唱词对比可以看出二者唱词可对应之处并不多。

第三句快反【叠断桥】其中“那个”是衬词,因此唱词简化一下“带病恹恹懒哎下床”板起板落,八字句占四板两个腔节;反【叠断桥】“的那”是衬词,唱词简化“带病恹恹懒得下床”板起板落,八字句占七板两个腔节。将二者唱词相对应可以看出此句对应程度相对前两句较高,详见图1-4。

对比旋律及唱词词板后发现,两曲牌共用一套词且均为一眼板,但是其词格对应程度却不高,旋律方面有相似之处,但是快反【叠断桥】旋律简洁,反【叠断桥】旋律更为曲折。

(四)慢板【叠断桥】与反【叠断桥】对比

1.旋法

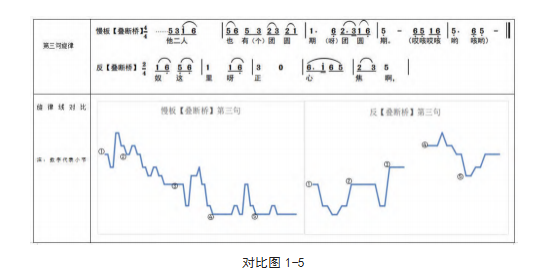

在较为典型的第三句中,如对比图1-5,慢板【叠断桥】第一小节出现了mi-do六度上行跳进,到达本句最高音随后级进下行;第三小节又有la-re的上行四度跳进,随后级进下行落于徵。最后两小节的衬词“桥”也是不断级进下行的。反【叠断桥】的第三句旋律走向是上行的,从第三小节有mi-la的上行四度跳进随后进行到本句最高音,可以看出这一句是情绪的起伏变化,观察旋律线对比图可以发现两个曲牌的第三句旋律发展是相反的。

通过上述旋律的分析可以看出慢板【叠断桥】与反【叠断桥】相差甚远,旋律展开完全不同,无法从微观上将两个曲牌的乐节进行逐一对比。

2.唱词词板

“韩秉祥演唱,牟仁均记录整理”反【叠断桥】曲谱上是一眼板,但是笔者通过观察分析认为,反【叠断桥】认定为一板三眼会更恰当,其原因是:笔者田野采风过程中询问传承人陈倩老师时,他提到反【叠断桥】的音乐性格是表现悲伤情绪的,速度应更慢;并且韩秉祥演唱视频资料以及蒲松龄原谱反【叠断桥】资料丢失。因此笔者提出“反【叠断桥】认定为一板三眼”在尊重原谱的基础上进行分析,原谱上的部分小节线笔者用虚线来取代。

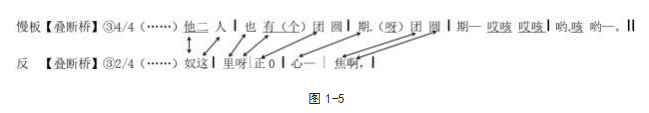

图1-5中第三句慢板【叠断桥】最后一句的“桥”同样短小,在眼上。“他二人也有团圆期团圆期”十一字句,眼起板落占四个腔节。反【叠断桥】板起眼落,衬词“呀”“啊”都在眼上,唱词“奴这里正心焦”六字句,占五板两个腔节。同样忽略衬词,二者唱词几乎可以一一对应。

通过上文分析,慢板【叠断桥】与反【叠断桥】的旋律差异较大,可见俚曲【叠断桥】曲牌在发展变异中也有创新变化;但二者在唱词词板上对应程度较高也可以看出曲牌发展中既有个性也有共性。

二、溯源

明代江浙一带的手工业发展不仅促进了城市繁荣,也促进艺术领域的进步,因此明代俗曲成为江浙一带十分具有代表性的艺术形式。徐元勇在《明清俗曲流变研究》一书中提到“以漕运为中心发展起来的明清文化特征,也体现在俗曲的传播上……俗曲在传播中逐渐发展,在交融中不断出新。”[5]明清俗曲通过水路运输向全国各地流传,同时也影响到了各地的民歌、说唱、戏曲等艺术形式。分析聊斋俚曲中四首【叠断桥】之余,同时笔者查阅资料时在《中国民间歌曲集成》(江苏卷)中查到了《姑苏风光》(大九连环),其中有一首【叠断桥】曲牌。在《中国民间曲艺集成》(山东卷)中找到了山东南路琴书《断桥》【叠断桥】唱段。“[九连环]是我国明清以来流传于全国的曲调(牌)名,是借用了我国古典智力玩具‘九连环’之名来命名的。……其体裁形式是民间小曲曲调(牌),主要流传在中国南方”[6]通过将大九连环【叠断桥】与南路琴书【叠断桥】进行对比分析来进行阐述。

(一)江苏【叠断桥】与山东南路琴书《断桥》【叠断桥】唱段对比

笔者猜测山东南路琴书《断桥》中的【叠断桥】曲牌唱段是受到江苏【叠断桥】曲牌的影响,笔者通过观察发现山东南路琴书《断桥》中的【叠断桥】曲牌唱段经过上行移位纯五度后,与江苏【叠断桥】对比时就可以发现二者的相似之处,并且二者在词格上几乎完全一致,因此笔者判断江苏【叠断桥】在一路向北流传到了山东,先到了山东南部影响到了山东说唱艺术——山东琴书,而后南路琴书中的这个【叠断桥】曲牌又向北流传影响到了聊斋俚曲【叠断桥】的发展,但是俚曲中四首【叠断桥】各自在旋律形态、词格上有相似之处也有不同之处。

1.旋法

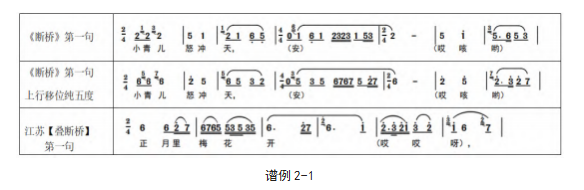

《断桥》【叠断桥】唱段的原谱看似与江苏【叠断桥】没有关系,但是如果将《断桥》上行移位纯五度,如谱例2-1所示,则能看出在旋律上二者的共通之处。

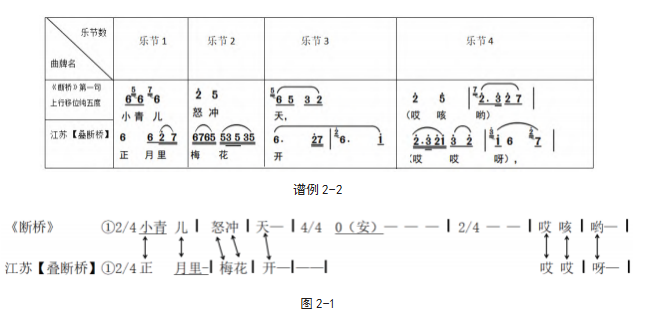

从微观来分析,如谱例2-2所示,乐节1《断桥》上行移位纯五度“小青儿”对应江苏【叠断桥】“正月里”,可以看出板眼位置的音都是la,可以相互对应。乐节2“怒冲”对应“梅花”,二者板位置的音是纯四度的关系,眼位置的sol音可以相对应。

2.唱词词板

现从两个曲牌唱词入手进一步说明二者之间的关系。两个曲牌的节拍都是一眼板。第一句中《断桥》唱词“小青儿怒冲天”,六字句占三板两个腔节,第四第五小节是衬词“(安)”,第六第七小节是衬词“哎咳哟”占两板一个腔节。第一句中江苏【叠断桥】唱词“正月里梅花开”六字句占四板两个腔节,第五第六小节是衬词“哎哎呀”占两板一个腔节。图2-1是两个曲牌第一句的唱词对比,用“→”来一一对应可以看出二者无论是唱词还是衬词几乎都可以一一对应。

综上通过移位、对比、拆分后进行分析可以发现,山东南路琴书《断桥》的【叠断桥】唱段与江苏【叠断桥】有许多相似之处,大部分乐节拆解开来观察,二者板眼位置的音都是一样的,并且骨干音基本相似。而且唱词上的对应程度也很高。

(二)山东南路琴书《断桥》【叠断桥】唱段与聊斋俚曲慢板【叠断桥】对比

1.旋法

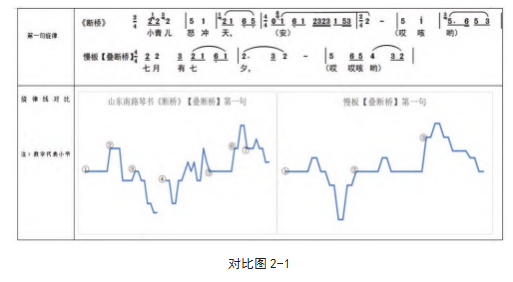

《断桥》第一句前两小节有re-sol、sol-do的四度五度跳进,随后级进下行至本句最低音徵(低),第四小节出现空拍,旋律暂时断开,之后旋律发展相对曲折,以级进为主。第五第六小节出现re-sol四度跳进至本句最高音宫(高)随后级进下行。慢板【叠断桥】第一句第一小节旋律先级进下行,在第二小节开始级进上行,第二、三小节处出现re-sol的上行四度跳进。可见二者第一句中四度音程进行是相似之处,从对比图2-1中也可以发现二者的旋律线发展非常相似。

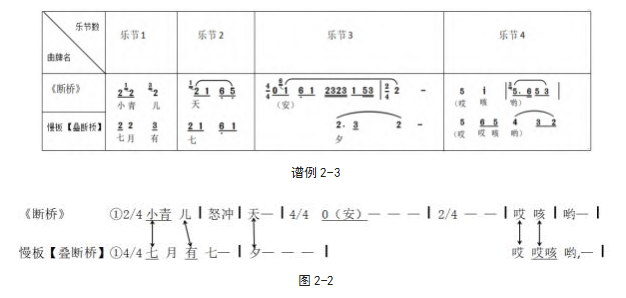

若从微观来分析,如谱例2-3所示,乐节1中《断桥》“小青儿”对应慢板【叠断桥】“七月有”,二者骨干音基本吻合,《断桥》中的前倚音是体现艺术特色之处。

乐节2中“天”对应“七”,二者旋律音基本吻合,但是旋律线发展略有不同,《断桥》级进下行;慢板【叠断桥】先级进下行,在眼后级进上行。

乐节3中“(安)”对应“夕”,慢板【叠断桥】与《断桥》第三拍旋律对应,旋律线更为简洁。

乐节4中“(哎咳哟)”对应“(哎哎咳哟)”,此处是两个曲牌中的衬词,从旋律线对比图中《断桥》“⑥⑦”对应慢板【叠断桥】“③”二者旋律线都是先上后下。

2.唱词词板

两个曲牌的节拍不同,山东南路琴书《断桥》的【叠断桥】唱段是一眼板,聊斋俚曲慢板【叠断桥】是一板三眼。

图2-2第一句中《断桥》唱词“小青儿怒冲天”,六字句占三板两个腔节,第四第五小节是衬词“(安)”,第六第七小节是衬词“哎咳哟”占两板一个腔节。慢板【叠断桥】唱词“七月有七夕”五字句占两板两个腔节,第三个小节是衬词“哎哎咳哟”。总的来说二者由于板式不同,其唱词对应程度也不高。

结语

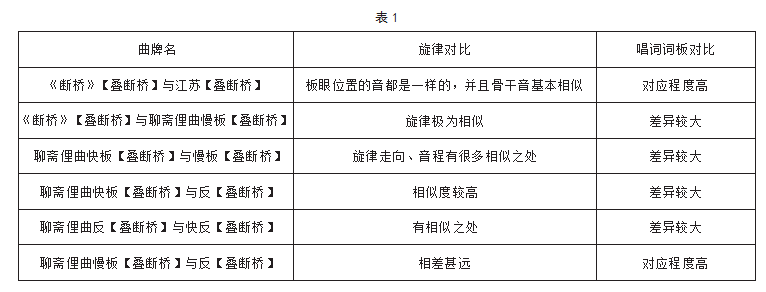

上文分析概括为表1,山东南路琴书《断桥》【叠断桥】唱段与江苏【叠断桥】在旋律上二者板眼位置的音都是一样的,并且骨干音基本相似,在唱词上对应程度也较高。

山东南路琴书《断桥》【叠断桥】唱段与俚曲慢板【叠断桥】在旋律上有许多相似之处,但是词板差异较大,说明聊斋俚曲在借鉴的同时自身在板式上也做出了一定的变化。

聊斋俚曲快板【叠断桥】与慢板【叠断桥】旋律及其走向、音程等方面有很多相似之处,但是唱词的板式变化较大;聊斋俚曲快板【叠断桥】与反【叠断桥】旋律相似度较高,旋律线发展也极为相似;此外两首曲牌中变宫的偏音,使得曲牌的色彩性发生一定的变化。但板式上二者没有太多的相似之处,通过分析发现反【叠断桥】的板式比快板【叠断桥】多一倍;聊斋俚曲反【叠断桥】与快反【叠断桥】旋律方面有相似之处,但是快反【叠断桥】旋律简洁,反【叠断桥】旋律更为曲折,但是其词格对应程度却不高;聊斋俚曲慢板【叠断桥】与反【叠断桥】旋律上相差甚远但二者在唱词词板上对应程度较高。

江南时调向北流传是明清时曲的主要流传路径之一,因此有了以下猜测:江苏【叠断桥】一路向北流传影响了山东琴书,因此可以在音乐分析中看到山东南路琴书《断桥》【叠断桥】唱段与江苏【叠断桥】有许多共通之处;而后山东南路琴书《断桥》【叠断桥】唱段再向北流传,影响到了聊斋俚曲。或许,聊斋俚曲这种曲牌体的曲艺形式在其发展中注入了板式变化的因素,并且当代聊斋俚曲发展成戏曲形式逐渐向板腔体转型,其依据也大抵与笔者的猜测有关系吧。但本文只是在音乐上看到了江苏民歌【叠断桥】、山东南路琴书、聊斋俚曲之间的关联,但无确凿的史料支撑,仍需后续的进一步研究。

参考文献

[1]周琦,焉树芬.聊斋俚曲【叠断桥】曲牌音乐研究[J].蒲松龄研究,2010,(2):111-118.

[2]王川昆,翟沛敏.蒲松龄巧用“叠断桥”[J].蒲松龄研究,1997,(4):56-67.

[3]刘晓静.蒲松龄与【叠断桥】[J].蒲松龄研究,2003,(3):97-110.

[4]王学仲.缘声问道:王学仲音乐文集[M].天津人民出版社,2013:82-99.

[5]徐元勇.明清俗曲流变研究[M].东南大学出版社,2011:31.

[6]板俊荣.明清小曲《大九连环》考略[J].四川戏剧,2009,(4):87-90.