古诗词艺术歌曲创作背景及演唱分析 ——以《大江东去》为例论文

2025-08-26 17:19:40 来源: 作者:xuling

摘要:古诗词艺术歌曲是以我国古典诗词为蓝本,以艺术歌曲为音乐体裁和结构框架而创作的音乐艺术表现形式。诗与乐的完美结合为乐曲增添了诗情画意,拓展了我国古诗词文化的传承空间,也推动着西方艺术歌曲的本土化、中国化发展。

摘要:古诗词艺术歌曲是以我国古典诗词为蓝本,以艺术歌曲为音乐体裁和结构框架而创作的音乐艺术表现形式。诗与乐的完美结合为乐曲增添了诗情画意,拓展了我国古诗词文化的传承空间,也推动着西方艺术歌曲的本土化、中国化发展。在中国音乐史上,优秀的古诗词艺术歌曲作品层出不穷,而青主所创作的《大江东去》可谓我国古诗词艺术歌曲的代表之作,对我国古诗词艺术歌曲的创作和演唱产生了深远的影响。文章以古诗词艺术歌曲的概念、发展历程为出发点,简要介绍古诗词艺术歌曲《大江东去》的作者与创作背景,分析此部古诗词艺术歌曲的曲式结构、旋律特征与钢琴伴奏,并且从咬字吐字、气息运用、力度控制、情感表达、演唱与伴奏配合、借鉴美声唱法六大方面阐述古诗词艺术歌曲《大江东去》的演唱处理方式。

关键词:古诗词艺术歌曲;《大江东去》;创作背景;演唱技巧

艺术歌曲原本流行于18世纪末到19世纪末的西方,以其抒情性和曲调的表现力闻名于世。其最为鲜明的艺术特点是文学与音乐的巧妙结合,歌词多源于人们耳熟能详的经典文学巨著,曲调具有极强的抒情性,并注重音乐的艺术性和思想性,善于将文学巨著的内容、思想、观念等予以音乐化表达。我国艺术歌曲虽然起步较晚,但在发展之初便形成了以中华优秀传统文化为根基,以富有中国韵味的曲调为核心的艺术体系,尤其是以古典诗词为歌词所创作的古诗词艺术歌曲为我国艺术歌曲的发展史添上了浓墨重彩的一笔。由我国著名音乐理论家和作曲家创作的古诗词艺术歌曲《大江东去》,充分体现了“音乐无国界”的艺术理念,将中西方音乐文化之精髓融会贯通,凭借其卓越的音乐才华和对音乐的独到理解,创作出这部具有代表性的作品。以《大江东去》为例研究古诗词艺术歌曲的音乐特征、创作背景与演唱技巧,为我国古诗词艺术歌曲的艺术实践提供启示。

一、古诗词艺术歌曲《大江东去》作者简介与创作背景

(一)古诗词艺术歌曲《大江东去》作者简介

青主(本名廖尚果)1893年出生于清惠州府城(今惠州城区桥西),在国内生活的十余年间经历了第一次世界大战。怀揣音乐梦想的青主为了追求理想,于1912年赴德国留学,在留学期间兼学钢琴和作曲理论。1922年青主学成归国,此时正值中国社会动荡时期。有着报国之志的青主任国民革命军第四军政治部少将主任,在1927年底因参与广州起义被通缉,随后化名青主从事音乐教学与音乐创作。从某种程度上来说,青主与苏轼有着相似的人生经历。青主的生活从原本的舒适变为艰辛,但有着与苏轼相同的乐观豁达的心态,心中也一直抱有对音乐的热爱和爱国情怀。他将音乐视作情感的载体,希望用音乐来唤醒中国人强烈的意志以及共渡难关的精神追求。在歌曲《大江东去》中,青主表达了自己对苏轼的惺惺相惜,也意在用音乐艺术形式将这首诗词以崭新的形态呈现在人们面前,借由对英雄人物的赞颂抒发自己的报国之志。

(二)古诗词艺术歌曲《大江东去》创作背景

20世纪20年代后期,中西方音乐文化的交流愈发密切,推动着我国音乐艺术进入全新的发展阶段。该时期在国外留学的音乐艺术家归国,带来西方音乐艺术思潮和作曲技法,艺术歌曲丰富的表现力和多元化的情感表达方式给我国音乐艺术家们带来了新的创作灵感。从这时候开始,我国音乐艺术家开始为白话诗、古代诗词谱曲,掀起了早期的中国古诗词艺术歌曲创作浪潮。青主(本名廖尚果)于1922年留学归来,受中国传统文化的熏陶和西方音乐思想的影响,青主在音乐创作上兼容并蓄、博采众长。青主在《大江东去》序中提到,此部作品的创作灵感源于与朋友泛舟湖上的心理体验。原本晴朗的天气突然阴云密布,狂风暴雨倾泻而下,带给青主以深刻的心灵触动。面对此情此景,青主对苏轼《念奴娇•赤壁怀古》稍作修改后谱曲,创作出此部具有代表性的古诗词艺术歌曲作品[1]。

二、古诗词艺术歌曲《大江东去》的音乐特征分析

(一)曲式分析

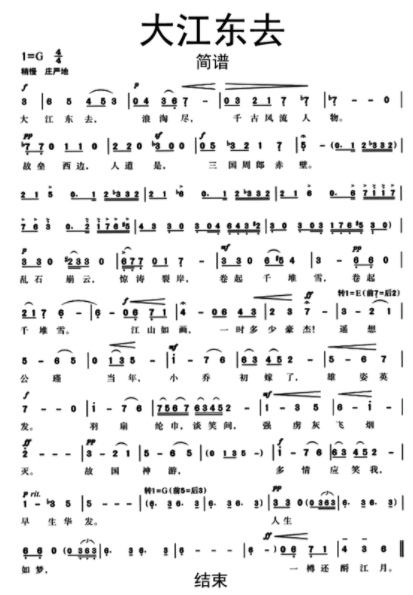

《大江东去》的曲式结构为单二部曲,由A、B两个乐段和尾声部分构成,对应着《念奴娇•赤壁怀古》的上下两阙。A、B两个乐段的音乐主题不同,A乐段为e小调,开篇直接由强有力的钢琴伴奏进入,四度跳跃到主干音后旋律下行,调性较为模糊。在第二小节调性逐渐稳定,建立在e小调的基础之上,其间出现了调性的转变,从e小调转变为明亮的B大调,第二乐句中也出现了许多休止符,从B大调转为g小调;歌曲B乐段为复乐段,调性建立在E大调上,出现了西方歌剧咏叹调元素,抒情性较强,可见歌曲创作受到了西方浪漫主义音乐思潮的影响,并且该乐段着重突出钢琴伴奏,歌唱与伴奏的交相辉映更显歌曲的浪漫主义色彩[2]。

(二)旋律分析

古诗词艺术歌曲《大江东去》的旋律充分体现出诗乐结合的特点。A乐段整体庄严肃穆,速度为广板,向上四度大跳用音乐语汇生动地描绘出长江滚滚之势。随后旋律下行,音调也由高到低,回声般的旋律设计呈现出海浪翻滚、拍打岸边礁石的场景,表达出作者激动的心情。音乐从第5小节开始力度突强,开始描绘三国往事,语气逐渐强烈,突出赤壁之战的惨烈与英雄人物的气概;B乐段由中板速度进入,休止符和顺分节奏的运用突出歌曲对历史的感怀。该部分的旋律极富歌唱性,与A乐段的激昂高亢形成对比,衬托出无奈、感伤的心境;结尾部分旋律短小但铿锵有力,抒发苦闷的同时也在表达自己的豪情壮志。

(三)伴奏分析

古诗词艺术歌曲《大江东去》的钢琴伴奏始终与歌曲旋律相互映衬,随着情绪情感的变化而改变。歌曲开始部分,钢琴伴奏与歌唱共同进入,歌声与钢琴共同营造出富有气势的音响效果,并通过钢琴伴奏为歌声的音量提供支撑。在第5到第8小节,钢琴伴奏中出现了分解和弦和柱式和弦,分解和弦呈现出抒情流畅的效果,而柱式和弦则坚定有力、庄严肃穆,这种对比烘托出作者内心深沉复杂的情感。间奏部分,钢琴伴奏模拟战场之声和海浪之声,给人以身临其境的感受。尾声部分,钢琴演奏运用了二分附点和八分音符,梦境与现实交织,增强了歌曲的意境感。

三、古诗词艺术歌曲《大江东去》的演唱技巧

(一)咬字吐字的处理

语言是声乐艺术的核心,也是声乐艺术的灵魂所在,与器乐等音乐表现形式相比,声乐艺术的诠释演绎在很大程度上依赖于对语言的科学处理。尤其是古诗词艺术歌曲,优秀的作品中或是直接为古诗词谱曲,或是对诗文进行精心加工,艺术家们在创作时也遵循“依字行腔”的基本原则,语言的语调、语气、语速以及每一个汉字的发音方式都符合汉语言在特定语言情境下的含义表达需要。唱好富有中国韵味的古诗词艺术歌曲,就必须了解汉语言的基本特点、发音方式与收声归韵的基本规律。汉字的发音包含字头、字身、字尾三个部分,又有四声之分,字头决定着汉字的音调以及发音的准确性,字身决定着汉字的音韵,字尾则用以区分不同的汉字。我国声乐演唱讲求“字正腔圆”“字正随腔”,要将汉字唱清楚,并服从哈尼族的发音规律来处理好唱腔的变化。就古诗词艺术歌曲《大江东去》而言,规范的咬字吐字是演唱者不可或缺的基本演唱技能,不仅要由字头圆滑地过渡到字尾,而且要通过字身来体现歌曲的风格与韵味。例如“大江东去”为歌曲的第一句歌词,“大”要清晰咬字,适当地延长韵母“a”,给人以一种感慨历史之感;“江”在演唱时要咬准字头,让发音更加准确,但咬字时要放松下巴与口舌,避免因咬字过重而给人刻意之感;“去”的演唱要注意打开口腔,将咽壁竖起,这样口腔的空间便得到扩展,带给人以无限的遐想;再如“江山如画,一时多少豪杰”“樯橹灰飞烟灭”两句歌词处于高音区部分,风格雄浑宽阔、情感激烈豪放,为了凸显诗词声韵、贴合歌曲的意境,在演唱“杰”和“灭”时可以用朗诵的方式演唱字腹的主要元音,分别从“ji”和“mi”过渡到“e”上,字尾的收音归韵要干净利落,保证咬字清晰、吐字饱满[3]。

(二)气息的支持运用

强有力的气息支撑和灵活的气息运用是唱好声乐作品的关键。气息支撑力不足或气息运用不够灵活,会出现声音僵硬、苍白无力等状况,使歌曲演唱失去美感。所以在古诗词艺术歌曲的演唱中,气息是十分重要的因素。再加上古诗词艺术歌曲意境辽阔,歌词情感真挚且内涵深厚,如果气息中断或气息不足,很容易破坏古诗词艺术歌曲的意境。在古诗词艺术歌曲《大江东去》中出现了较多休止符,对演唱者的换气处理方式提出了较高的要求。歌曲开篇意境宽广,表达出词作家对历史的追忆。虽然在“大江东去,浪淘尽”第一句歌词中出现了八分休止符,但不能换气,而是要保持气息连贯和充足,一气呵成地完成第一句歌词的演唱。频繁地换气表明演唱者的气息不够饱满、情感不够真挚、气息技巧不够娴熟,而连贯性的演唱和充足的气息支持既可以展现歌曲的意境之美,又能够体现出演唱者扎实的基本功和优秀的音乐表现力。除了要处理好换气之外,气息的灵活运用在《大江东去》的演唱中也十分重要。在演唱歌曲开始部分时,适当地降低喉头的位置,肋骨下方部位持续扩张,腹部绷紧并发力,将气息下沉后随旋律和字腔而均匀、连贯地倾吐气息。在此过程中,整个身体都需要维持积极的呼吸状态,有意识地控制气息在腔体内的流动速度。在演唱“一时多少豪杰”“樯橹灰飞烟灭”“一尊还酹江月”几句歌词时,打开口腔,横膈膜处于扩张状态,将气息下沉到腹部位置,适当地增加气息的流量,放慢气息的流速,让每一个字都有充足的气息支撑,唱出歌词的恢宏气势[4]。

(三)力度的控制表现

在声乐演唱中,“力度”是物理音量与心理体验叠加所产生的演唱艺术效果。物理音量由发声体的振幅决定,歌唱中的力度变化一方面源于演唱者对音量的有意识控制,另一方面则源于演唱者心理体验的外在表现。唯有将物理音量和心理体验相结合,才能唱出打动人心的声音。在演唱古诗词艺术歌曲《大江东去》时,不同的力度控制处理方式会产生不同的音响效果,也会带给听众不同的感官体验。歌曲开篇第一句由ppp的力度进入,随后极快速地转变为f力度,以强烈的力度对比烘托出大江滚滚,历史车轮碾过的声势浩大。接下来由f力度转变为p力度,情绪起伏跌宕,作者的心境也随之变化。对于这种突变型的力度变化,演唱者要用心体会力度变化所引发的情绪情感变化以及力度变化在歌曲演唱中的作用,借由力度变化展现出起伏的情绪和深沉的情感。“人倒是”由pp力度进入,字字渐强,演唱时要突出力度的渐强变化,注重力度表现与咬字吐字的结合,避免因口腔过于僵硬而导致咬字吐字不清晰。“三国周郎赤壁”力度由pp稳定在f上,演唱时为了突出戏剧效果,表现出古诗词艺术歌曲的叙事性特征,演唱者可以将朗诵、说话的方式与歌曲演唱相结合,根据自己的心理体验,对歌词含义的理解等灵活的处理力度变化。“乱石崩云,惊涛裂岸”这句歌词描绘的是山崩地裂的自然景象,然而力度很弱,以反衬和对比的手法突出自然力量的不可抗拒,也体现出历史洪流滚滚而逝的不可阻挡。演唱时注意曲谱上的力度标记,在遵循谱面规则的前提下唱出无奈、追忆之感[5]。

(四)情感的处理表达

古诗词艺术歌曲情感与诗词意境密切相关。我国古诗词文化博大精深,在不同历史时期由于社会背景等不同,对诗词作者所选取的题材、语言表达方式等也有着明显的差异性,所以在演唱古诗词艺术歌曲之前要了解古诗词所处的历史时代,深入分析诗词的含义,把握好诗词与情感情绪的结合点,在情感处理上要贴合古诗词的意境,这样才能够保证歌唱和情感表达的完整性。歌曲《大江东去》分为两个乐段,A乐段借物怀古,以描述背景为主,B乐段着重刻画英雄形象,描绘出浩浩荡荡的历史场面,整部作品的情感基调是沉重、庄严的,情绪起伏波动较大,在演唱时可以通过对语气的调整、对演唱技巧的运用来更好地表达歌曲的情感。歌曲A乐段的开篇以大江东去的画面进入,随后“浪淘尽,千古风流人物”,情绪由高到低,情感也随之缓和,演唱第二句歌词时可以用感叹的语气表现出情感的变化;“乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪”描绘了赤壁之战的战争场景,可以用坚定的语气演唱,突出战争的紧张残酷,将听众带入战争场景之中;“江山如画,一时多少豪杰”,以感慨、赞美之情演唱,呼应A乐段的主题情感。“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”语气保持平稳,情感柔和,将英雄故事娓娓道来,展现出英雄人物运筹帷幄之中的自信;“故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。”可以用平稳语气演唱,表现出理想与现实、历史与现状的尖锐冲突,反映出郁郁不得志的心理。

(五)演唱与伴奏配合

古诗词艺术歌曲的歌唱与伴奏同等重要。歌唱突出了古诗词艺术歌曲的文学性和叙事性特征,将语言与音乐相结合,以更为丰富的载体向听众传递信息和情绪;伴奏是衬托歌唱的器乐演奏,与歌唱曲调保持一致,其间可以通过多种装饰音的演奏来烘托氛围、营造意境,加深情感的发挥。在演唱古诗词艺术歌曲时,音调高低的掌握、速度快慢的调节无不有赖于器乐伴奏的引导和控制。只有演唱与伴奏默契配合,才能够不破坏歌曲的整体意境,取得引人入胜的演唱艺术效果。古诗词艺术歌曲《大江东去》的A乐段没有前奏,钢琴伴奏以强力的和弦进入,演唱者要自己把握好进入歌曲的时间点,与伴奏和弦相互呼应,共同突出恢宏的场景。“三国周郎赤壁”这句歌词演唱结束后,钢琴伴奏以强有力的十六分音符和弦将对历史的追忆引入赤壁之战的战争场景。演唱者要找准歌唱的切入点,在钢琴伴奏的带领下把控好音调和速度,用强有力的力度演唱以刻画英雄人物的气概。歌曲的B乐段在钢琴伴奏上采用了分解和弦的琶音音型,主要目的在于突出歌曲的抒情性,委婉地表达出对历史、对现实、对英雄人物以及对自身的情感态度。演唱时要注意聆听钢琴伴奏,敏锐地捕捉到钢琴伴奏中的情绪变化与情感爆发时机,抒情地唱出歌曲的浪漫情怀。歌曲结尾部分最后一句,钢琴伴奏强有力的结束,演唱者需要唱出对现实的无奈、对历史的追思,声音不能过于虚弱苍白,而是要表达出作者心中不能磨灭的豪情壮志。通过歌唱与钢琴的配合和呼应,将歌曲中复杂深沉的情感呈现在听众面前,更能够引发听众的深思[6]。

(六)美声唱法的借鉴

古诗词艺术歌曲是对西方艺术歌曲的本土化改造,艺术家们巧妙地将中国传统五声调式、音乐元素与西方艺术歌曲的结构框架相结合,创作出富有中国韵味和诗情画意的古诗词歌曲。就《大江东去》而言,整体上激昂壮阔,情绪复杂多变,情感内敛但不失豪放,演唱中的气息运用、共鸣的把控、音色的统一等都有着与美声唱法相同或相似的审美追求,所以在演唱时演唱者可以借鉴美声唱法中的演唱技巧,让歌声更具有穿透力。歌曲《大江东去》第一乐段展现了气势磅礴的景象,演唱时可以运用整体共鸣的美声唱法演唱技巧,即调动所有的共鸣腔体,增强呼吸肌肉群力量,以具有穿透力、表现力和震撼感的歌声呼应本乐段的意境。例如在演唱重复出现的“卷起千堆雪”时,第一句按照谱面标记的休止符换气,第一句演唱结束后不换气地演唱下一句,根据乐句的强弱变化、音调的高低划分好头腔共鸣与胸腔共鸣的比例,力度较强且音调较高时,头腔共鸣的比例要超出胸腔共鸣,反之则胸腔共鸣比例较高,这样既可以通过运用整体共鸣让声音更加辽阔深沉,又能够突出变化;歌曲第二乐段具有咏叹调的旋律特性以及西方浪漫主义音乐的感情色彩,与第一乐段相比共鸣腔体的运用要稍弱。例如在演唱“故国神游,多情应笑我,早生华发”一句时,在运用混声共鸣时以头腔共鸣为主,采用软起音方式,即先倾吐气息,再将声带闭合以发声,突出整体的强弱变化以及本乐句与上一乐句在情感、力度等方面的对比,情绪的宣泄、情感表达的处理都需要与美声唱法相契合,增强歌唱的抒情性。

结语

古诗词艺术歌曲是我国古诗词文学与西方艺术歌曲融合的产物,不仅拓宽了我国古诗词文化的传承空间,而且推动了西方艺术歌曲的中国化。以青主为代表的我国早期音乐艺术家致力于通过创作古诗词歌曲唤醒大众的爱国意识,传递与时俱进的文化思想,以音乐为载体表达自身的情感意志。《大江东去》是一部具有代表性的古诗词艺术歌曲作品,无论是曲式结构,还是旋律和伴奏都体现出中西合璧的特色。古诗词艺术歌曲因歌词含义深刻、情感深沉厚重而对演唱技巧提出了更高的要求,在处理好咬字吐字的基础上,演唱者需要控制好力度的变化和表现,表达出歌曲的情感,注重与伴奏的配合,并且要积极借鉴美声唱法中的演唱技巧,更加完整地呈现歌曲的意境,体现出我国古诗词艺术歌曲的独特魅力。

参考文献

[1]刘艳.艺术歌曲《大江东去》的演唱分析[J].百花,2024,(2):31-33.

[2]童修群.探析古诗词艺术歌曲《大江东去》的艺术特征与演唱技巧[J].牡丹,2024,(2):51-53.

[3]邓舒扬.从青主的《大江东去》看中国早期艺术歌曲的创作特征[J].名家名作,2023,(33):1-3.

[4]刘潇亮.艺术歌曲《大江东去》钢琴伴奏分析[J].音乐天地,2023,(11):46-49.

[5]禹浩.论力度在音乐表现中的重要意义——以混声合唱《大江东去》为例[J].黄河之声,2023,(20):80-83.

[6]尤兆智.中国艺术歌曲《大江东去》的演唱分析[J].参花(上),2023,(6):86-88.