概念专辑《山歌寥哉》中的文本分析 ——音乐与文化的碰撞论文

2025-08-26 16:37:44 来源: 作者:xuling

摘要:《山歌寥哉》作为刀郎继《弹词话本》之后的又一力作,不仅延续了将传统文学与现代音乐结合的创作路线,更在艺术表达和文化传承上达到了新的高度。

摘要:《山歌寥哉》作为刀郎继《弹词话本》之后的又一力作,不仅延续了将传统文学与现代音乐结合的创作路线,更在艺术表达和文化传承上达到了新的高度。本文从概念专辑的艺术特质、文化叙事以及文化认同三个方面,阐释了刀郎如何通过音乐叙事,加强文化认同感,并在现代音乐的语境下展现了中华文化的自信与魅力。通过定义概念专辑的艺术特质,并分析《山歌寥哉》如何将传统文学与现代音乐结合,揭示了一个完整的艺术世界;接着,通过文本分析法,深入探讨专辑中的文化叙事,展示传统乐器在情感与叙事中的作用;最后,文章讨论了《山歌寥哉》如何作为文化认同与自信的载体,通过音乐叙事加强了文化认同感,并展现了中华文化的自信与魅力。研究发现,这张专辑不仅是刀郎个人艺术探索的成果,也是中华文化在当代音乐领域创新与传承的典范,为听众提供了一种全新的听觉体验,同时也为概念专辑的创作提供了新的可能性。

关键词:概念专辑;文化叙事;文化认同;文化探索

一、概念专辑与文本分析

概念专辑在音乐史上占有特殊的地位,它们不仅是一系列歌曲的集合,而且通过统一的主题、风格或故事线索,构建了一个完整的艺术世界。《山歌寥哉》作为刀郎继《弹词话本》之后的又一力作,不仅延续了将传统文学与现代音乐结合的创作路线,更在艺术表达和文化传承上达到了新的高度。

(一)概念专辑的定义及艺术特质

1.概念专辑的定义

概念专辑(Concept Album)作为一种独特的音乐艺术形式,其定义和特征在不同文化背景下有所差异,但核心理念是相同的。“概念专辑是指围绕某一个特定的主题概念而制作的专辑唱片,收入其中的歌曲在歌词和音乐上都有某种联系,从不同的侧面来表达主题。”[1]国内对概念专辑的定义强调了专辑内部歌曲在歌词和音乐上的内在联系,以及它们如何协同作用来表达一个统一的主题概念。而在国际学术界,概念专辑的定义则更加强调了叙事性和主题的连贯性。例如,有观点认为:“概念专辑是一种将歌曲联系起来,以讲故事或探讨相同主题或一组主题的专辑,且概念专辑的出现为音乐创作提供了更大的创作空间,让艺术家可以通过长时长的音乐来表达自己的想法和情感。”4此外,另一种定义则将概念专辑视为“一组歌曲的集合,这些歌曲以某种方式讲述了一个故事,或者至少表达了相同的主题或一系列主题一一专辑的‘概念’。”3

通过对这些定义的梳理,可以得出以下结论:无论是在东方还是西方,概念专辑的核心特征在于其主题的统一性和表达的连贯性。这种艺术形式不仅为音乐家提供了广阔的创作空间,也为听众带来了更为丰富和深刻的听觉体验。

2.概念专辑的艺术特质

概念专辑的显著特征在于其歌曲之间存在的内在联系。这种联系不仅体现在歌词上,也体现在音乐元素和整体的情感走向上。通过这种方式,概念专辑能够从不同的角度和层面来探索和表达一个中心主题,为听众提供了一种全面而深刻的艺术体验。与单曲相比,概念专辑的叙事性质赋予了它更深的情感深度和更丰富的故事性。艺术家利用专辑这一平台,通过一系列歌曲讲述连贯的故事或深入探讨特定的主题,从而在听众心中构建起一个情感的旅程。这种叙事性不仅增强了音乐的情感表达,也使得概念专辑成为一种强有力的艺术和文化评论工具。

在当代音乐文化中,概念专辑作为一种艺术形式,其意义不仅在于音乐本身的创新,更在于它提供了一种全新的文化表达方式。《山歌寥哉》通过音乐与文学的结合,不仅丰富了音乐的内涵,也为传统文化的传承与发展开辟了新的路径。这张专辑的发行,不仅是刀郎个人艺术探索的成果,也是对当代华语音乐多样性和创新性的一种肯定。

(二)文本分析的定义

1.文本分析的定义

在探索文本分析之前,必须首先界定文本在流行音乐语境中的概念。根据符号学家洛特曼(Jurij Lotman)的观点:“在文学理论中,文本指任何可以被‘阅读’的事物,不论它是一个文学作品、一个街道标志、一个城市街区的建筑排列,或是服饰的风格。它是一套传递着信息的连贯符号。”[4]文本的创作是一个主观行为,它不可避免地反映了创作者的立场、观点、价值观和利益等意识形态要素。因此,文本分析不仅仅是对符号的表层解读,更是一种深入挖掘文本深层含义的学术探索。这种方法论要求研究者超越文本的直接意义,揭示其内在的、不易被察觉的深层结构和意义。

文本分析法作为一种文化研究中的重要工具,其核心在于从修辞和叙事等角度切入,逐步深入到文本的深层结构。这种方法不仅能够帮助研究者理解文本的表层信息,更重要的是,它能够揭示文本背后的文化、社会和心理层面的意义。在学术研究中,文本分析的应用是多维度的。它不仅限于文学领域,还广泛应用于社会学、心理学、传播学等多个学科。通过对文本的深入分析,研究者能够揭示出文本与社会现实之间的复杂联系,以及文本如何在不同的文化和历史背景下被解读和重构。

综上所述,文本分析是一种揭示文本深层意义的有效手段,它要求研究者具备跨学科的知识背景和批判性思维能力。通过对文本的细致解读,研究者可以更全面地理解文本的多维意义,从而为文化研究提供深刻的洞见。

2.音乐中的文本分析

流行音乐作为一种文化表达形式,其文本的聚合形态远比单一的歌词或旋律复杂。“就流行歌曲创作模式而言,是遵循了‘词、曲、编、唱、录、混、画面’等多重模块的排列组合以及多位创作者的协同运作才得以诞生。”[5]这种多重文本的聚合形态,不仅汇集了不同个体的智慧和灵感,而且构成了流行音乐作品的丰富性和多样性。在进行音乐文本分析时,分析者不能仅仅局限于对歌曲演绎者的表演或单一演绎方式的考察。相反,必须深入到歌曲的各个构成要素中,对“主题与动机、旋律、调性、织体、和声、节奏、记谱法”等代表性文本元素进行全面的分析。这种全面的分析方法有助于解释流行歌曲在不同文化和社会背景下的多重意义,以及它们是如何影响和塑造听众的审美体验。

为了更深入地理解流行音乐的文本聚合方式,本文将聚焦于音乐本体中具有显著特征的文本元素——“主题与动机、旋律、调性、织体”,并以刀郎的概念专辑《山歌寥哉》为例,进行深入的多重文本分析。通过对歌曲的各个侧面进行拆解和深入探讨,以此更全面地理解该专辑的内在意义和外在表达。

二、传统与现代的碰撞:《山歌寥哉》中的文化叙事

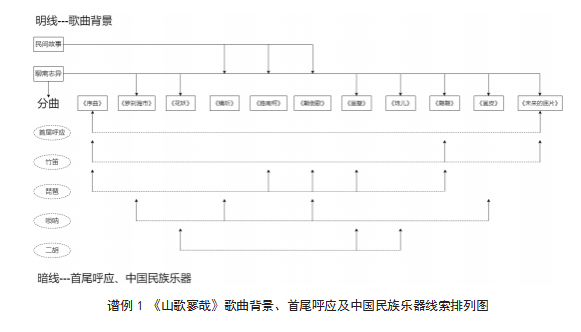

概念专辑《山歌寥哉》以《聊斋志异》为灵感(见谱例1),将古典文学的精髓与现代音乐的创新性融合,展现了一场跨越时空的艺术之旅。通过深入的文本分析,本章将揭示《山歌寥哉》如何通过音乐叙事,让传统文化在当代语境中焕发新的生命力。

(一)民间故事与音乐叙事相结合

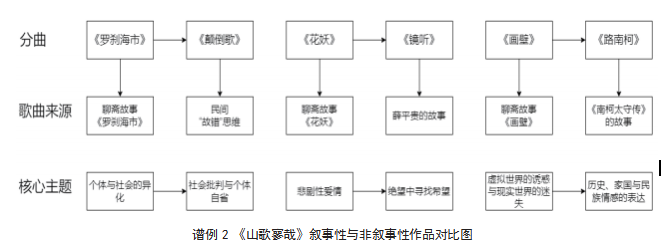

在探讨概念专辑《山歌寥哉》的叙事结构时,不可忽视的是刀郎如何巧妙地将民间故事融入音乐创作,以此作为情感与哲学思考的桥梁。并“根据其中的歌词是否有涉及明显的故事情节,笔者将其分为叙事性和非叙事性。”[6]专辑中的作品,如《罗刹海市》《花妖》《画壁》等,虽各自独立,却共同根植于蒲松龄的《聊斋志异》(见谱例2),形成了一个统一而连贯的艺术世界,此为叙事性文本,主要是为了填补文本中的细节。这种创新性的融合不仅丰富了专辑的叙事层次,而且通过民间故事的传统魅力,增强了音乐与听众之间的情感共鸣和哲学反思,体现了概念专辑追求统一性和连贯性的核心特质。

《罗刹海市》通过其讽刺和隐喻的叙事手法,深刻地批判了现实社会的价值观。歌词中的独特叙事和象征,不仅揭示了社会规则和审美标准的荒谬性,而且探讨了个体与社会之间的复杂关系。这种批判性的叙事手法,为专辑增添了一层深刻的社会意义。《颠倒歌》则与《罗刹海市》的严肃批判不同,它以其幽默诙谐的歌词,提供了对现实社会问题的另一种反思。通过夸张和颠倒的手法,作品讽刺了社会上的不合理现象,为听众提供了一种通过幽默来反思社会问题的新视角。

《花妖》和《镜听》这两部作品通过其悲剧性的爱情故事,深化了专辑中关于爱情、命运和等待的主题。歌词中传达的孤独感和对爱人归来的渴望,体现了一种在绝望中寻找希望的复杂情感,增强了专辑情感的深度和丰富性。

《路南柯》与《画壁》虽然背景故事均与梦境相关,但《路南柯》和《画壁》所表达的主题各有侧重。《路南柯》扩展了专辑的主题,从个人情感转向了对历史、家国和民族情感的表达。而《画壁》则批判了现代社会中虚拟世界的诱惑和人们在其中的迷失,提供了对现代生活困境的深刻反思。

通过对专辑中不同作品的背景故事和核心主题的对比分析,即便《镜听》《路南柯》和《颠倒歌》并非直接源自《聊斋志异》,但它们“作为专辑中的非叙事性曲目,在专辑中纵向扩展不同主题的叙事层次,”[7]并且在主题和哲学探讨上与其他曲目形成了有力的对话,从而增强了专辑的整体内在联系和深度。综上所述,通过对民间故事的创新性使用,成功地将传统与现代、情感与哲学、个人与社会紧密相连,为听众带来了一次深刻的音乐体验。其叙事结构和主题深度的融合,为概念专辑的创作提供了新的可能性。

(二)音色与叙事:《山歌寥哉》中的传统乐器与情感交织

在概念专辑《山歌寥哉》中,刀郎通过运用中国的传统乐器,以此作为情感与叙事的载体,构建了一个音乐与哲学深度融合的艺术世界。通过使用竹笛、琵琶、唢呐与管子以及二胡和板胡的音色与旋律,这些环境音响效果不仅丰富了音乐的表现力,并且“在音乐中具有增强叙事性的作用”。[8]这些乐器的使用,不仅仅是技术上的安排,更是对文化传统、情感表达、社会批判以及命运反思的深刻体现。它们在专辑中的运用,展现了刀郎如何将乐器的特性与专辑的整体概念和叙事结构紧密结合,从而增强了音乐的传达力和听众体验。

1.竹笛:自然之声与情感的传递者

竹笛在中国音乐作品中扮演着情感表达、文化传承和艺术表现的多重角色。其情感功能包括抒情、激昂、叙事和模仿,能够细腻地传达思乡、怀旧、战争、英雄等情感。作为文化传承的载体,竹笛在传统和民间音乐中传承了中国古代的音乐风格和地区特色。

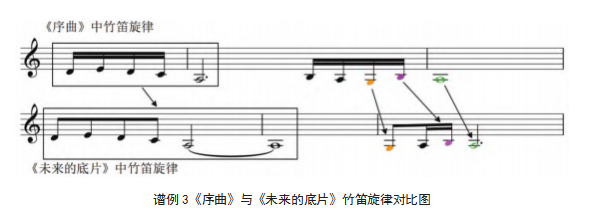

在《序曲》中,竹笛的运用不仅是为了营造自然和谐的氛围,更是为了与宏大叙事形成对话。刀郎巧妙地在前景与背景之间切换,利用竹笛的音色和音区的变化,增加了音乐的层次感,为听众描绘出一幅广阔的音乐画面。在《翩翩》中,竹笛的旋律轻盈飘逸,不仅作为旋律的过渡,增强了乐句之间的连贯性,而且通过与前景层旋律的重复,强化了音乐的主题和情感。这种重复的旋律使用,不仅在技术上实现了音乐的统一,而且在概念上也体现了对未来美好愿景的持续追求和向往,与歌曲中的故事背景形成内在的呼应。《未来的底片》中的竹笛与《序曲》中的竹笛使用相同的主题旋律(见谱例3)形成呼应,这种呼应不仅是音乐上的,更是概念上的。它象征着时间的连续性和历史的循环,同时也强调了音乐主题的一致性。通过竹笛的重复旋律,刀郎在不同作品中建立了一种内在的联系,使得整个专辑在概念上形成了一个统一的整体。

2.琵琶:叙事的点缀与情感的补充

琵琶作为中国古典音乐中的弹拨乐器,具有丰富的情感表达力和文化象征意义。它能够通过抒情、激昂、叙事和模仿等手法,传达深沉的思念、英勇的战斗精神、历史故事和自然之声。在文化传承方面,琵琶承载着中国音乐历史,反映地域特色。

在《序曲》与《颠倒歌》中,琵琶的点缀作用不仅仅是音乐上的装饰,更是叙事结构中的重要一环。琵琶深沉的音色与竹笛清脆的旋律形成鲜明对比,这种对比不仅丰富了音乐的色彩,也加深了音乐的叙事深度。琵琶的音色如同一位沉稳的叙述者,为宏大的叙事增添了情感的厚重感。《路南柯》《画壁》与《翩翩》中琵琶的支声旋律与前景层的旋律相呼应,展现了不同的情感色彩。在《路南柯》中,琵琶与激动的前景层形成对比,这种对比不仅在音乐上创造了张力,也在叙事上展现了人物内心的复杂情感;在《画壁》中,琵琶的旋律与活泼的人声相贴合,展现了一种欢快的氛围;在《翩翩》中,琵琶与竹笛的悠扬旋律相融合,共同构建了一种和谐美好的音乐画面。这种旋律的融合不仅在音乐上创造了美感,也在叙事上增强了作品的情感表达。

3.唢呐与管子:情感的展开与社会批判

唢呐以其独特的音色和演奏风格,在音乐作品中承载了丰富的情感表达和文化意义。它能够在婚礼和节日庆典中传递喜庆与欢乐,也能在丧葬仪式上表达哀悼与悲伤。唢呐的激昂演奏可以激励人心,而其叙事性则能够传承历史和文化故事。作为文化传承的载体,唢呐体现了中国的历史和民俗,无论是独奏还是合奏,都能以其明亮的音色增添音乐的丰富性。

在《罗刹海市》与《颠倒歌》中,唢呐与管子明亮的音色和穿透力,为音乐增添了一种欢快而又尖锐的质感。这种音色的使用,不仅在音乐上创造了一种独特的氛围,而且在叙事上也与歌曲中的讽刺和幽默相呼应。唢呐与管子的旋律如同一种社会评论的工具,通过音乐传达了对社会颠倒现象的嘲笑和批评,增强了音乐的社会批判性。在《镜听》中,唢呐的悲泣音色与歌曲的紧张感和期待感相结合,形成了一种强烈的情感冲击。唢呐的旋律如同主人公内心的呼唤,表达了对丈夫归来的强烈期盼。在《画皮》中,唢呐的旋律从喜悦逐渐转换至悲泣,这种转换不仅在音乐上形成了一种情感的流动,也在叙事上展现了女主内心情感的复杂变化。唢呐的旋律如同女主情感的外化,通过音乐传达了人物内心的挣扎和痛苦。

4.二胡:情感的深化与命运的反思

二胡以其深沉、哀婉的音色在中国音乐作品中扮演着核心角色,能够细腻地表达复杂的情感,如悲伤、怀念和爱慕。它不仅能够抒情,还能叙事,激昂,甚至模仿自然和人声,具有极强的表现力。在《花妖》中,二胡的旋律与《梁祝》中的六声调式相呼应,不仅唤起了听众对经典爱情故事的记忆,也深化了《花妖》中的情感表达。二胡深沉哀婉的音色,与歌曲中关于爱情的失落和人物的悲惨命运相呼应,增强了音乐的情感深度和叙事的感染力。通过二胡的演奏,作品传达了一种对悲情命运的深刻反思,使听众在感受音乐的同时,也对人物的情感经历产生共鸣。《画壁》中的二胡在作品中演奏带有变音的旋律,这种旋律的变化不仅技术上增加了音乐的复杂性,也在情感上推动了作品情绪的高潮。二胡如泣如诉的音色,将悲情的特点展现得淋漓尽致,使得听众能够更加深切地体会到作品中的情感张力和人物的内心世界。

板胡在《珠儿》中的运用,不仅展现了河北吹歌的传统特色,而且在概念上构建了一种跨越阴阳两界的叙事氛围。板胡的音色和旋律,象征着对生死、现实与超自然界限的深刻思考,为专辑增添了一种超现实的色彩。这种超现实的叙事手法,使得音乐的叙事更加丰富和立体,同时也为听众提供了一种超越传统叙事的听觉体验。

在概念专辑《山歌寥哉》中,刀郎精心设计的中国民间乐器实现了音乐与叙事的和谐统一,为听众提供了一种全新的听觉体验。通过竹笛的清脆、琵琶的深沉、唢呐与管子的明亮、二胡的哀婉以及板胡的传统特色,专辑在情感深度和文化内涵上得到了显著增强。“在引用民族乐器时,给予其充分尊重,不但将其放置重要位置,更是进行节制、合规地使用。”[9]使得这些乐器不仅在音乐上创造了美感,也在叙事上增强了作品的情感表达,使得《山歌寥哉》成了一个跨越时空、触动心灵的音乐杰作,充分展现了中国音乐的传统美学与现代音乐元素的创新融合。

(三)情感与哲思的闭环:《山歌寥哉》概念专辑的叙事循环

在概念专辑《山歌寥哉》中,《序曲》作为专辑的开篇之作,其重要性不言而喻。它不仅设定了整张专辑的情感基调,而且通过其深邃的内涵,引领听众进入一个充满情感和思考的艺术空间。歌词中的“九州山歌何寥哉”与“一呼九野声慷慨”构建了一种从孤独到呼唤,从微小到强烈的情感跨度,隐喻了人类在宇宙中的定位以及对生活的热爱和对未来的希望。

相应地,《未来的底片》作为专辑的压轴之作,其歌词和叙事构建了一个关于历史循环和精神觉醒的深刻议题。通过“在梦里贡献着一列列愉悦单据的人们”等意象,该作品传达了对现代社会物质追求的批判和对更深层次精神价值的向往。同时,“狐狸还在祷告,在止于黑的拂晓昼夜的舞蹈”等句子,展现了对觉醒者和新时代的期盼,以及对打破历史循环的渴望。

在《山歌寥哉》中,这两首作品形成了一种首尾呼应的结构,不仅在音乐上形成了闭环,在主题和情感上也构建了一种深刻的对话。《序曲》与《未来的底片》之间的联系,不仅是音乐上的调式相同,更是在哲学思考和文化寓意上的相互映照,体现了概念专辑中歌曲循环的特点,增强了整张专辑的内在联系和深度,同时也为听众提供了一种从过去到未来,从个体到宇宙的思考路径。

三、概念专辑《山歌寥哉》的文化探索与哲学思考

在探索音乐与文化的交织中,《山歌寥哉》以其概念专辑的形式,成为了文化认同与自信的有力载体。本章将深入分析专辑如何通过音乐叙事,加强了文化认同感,并在现代音乐的语境下展现了中华文化的自信与魅力。

(一)概念专辑与文化认同的深化

概念专辑《山歌寥哉》不仅是音乐上的创新,更是文化认同的一次深化。“这实际上是刀郎在以自己的方式来区分‘我们与他们’,以构建自己的文化群体。”[10]通过将传统文学与现代音乐的结合,刀郎不仅传承了中华文化的精髓,还将其推向了一个新的艺术高度。这种融合不仅让传统文化在现代语境中焕发新生,也让听众在享受音乐的同时,对文化认同有了更深的理解和体验。

1.文化认同的多维体现

《山歌寥哉》中的每一首歌都是对中华文化某个方面的探索和表达。“从文化、历史、政治、宗教、族群等不同角度都存在与音乐表现形式相关的认同问题。”[11]从《罗刹海市》对社会价值观的批判,到《花妖》中对爱情和命运的深刻反思,每一首歌都承载着丰富的文化意义和哲学思考。这些歌曲共同构成了一个关于中华文化的多维叙事,让听众在音乐的引导下,体验到文化认同的深度和广度。

2.传统与现代的对话

在《山歌寥哉》中,传统乐器的使用不仅是对传统音乐的致敬,更是在现代音乐语境中对传统文化的重新解读和创新。这种对话不仅展现了文化的连续性,也体现了文化自信的力量。刀郎在《山歌寥哉》中的乐器布局,突破了传统与现代的界限,创造了一种新颖的音乐表达形式。该作品并未简单追求现代多媒体技术的运用,而是巧妙地将中国乐器的音色融入音乐的流动之中,这种布局既非完全的传统,也非彻底的现代,而是在两者之间寻找到了一个精妙的平衡点。这种平衡不仅体现了对传统文化精髓的尊重,也展现了将传统文化与现代表现形式相结合的创新尝试。

(二)音乐身份与文化自信

音乐身份是艺术家与听众之间情感共鸣和文化认同的桥梁。《山歌寥哉》通过其独特的音乐语言,强化了音乐身份与文化自信之间的联系。

1.音乐身份的构建

《山歌寥哉》不仅是一部概念专辑,它也是一次深入中华文化不同维度的探索。刀郎通过精心的音乐构建,将传统与现代、情感与哲思交织在一起,创造了一个独特的音乐身份。在《山歌寥哉》中,传统与现代的融合不是简单的拼凑,而是一种深思熟虑的文化对话。刀郎通过“吸取民间音乐素材,将民族性以一种神似而非形似的方式体现出来”[12],这种手法使得每一首作品都成为了中华文化的一个缩影。通过这种独特的文化表达,作品不仅展现了中华文化的深度,也体现了作者对文化传承的深刻理解。它们共同构成了一个完整的音乐叙事,让听众在音乐的引导下,体验到中华文化的深度和广度,从而建立起强烈的文化自信。

2.文化自信的表达

文化自信不仅体现在对传统文化的传承和创新上,也体现在艺术家对文化价值的坚持和传播上。20世纪匈牙利音乐教育家柯达伊认为“民间传统的使命不在于为人民的音乐生活提供一个内容,必须使这一文化得以开展并日益完善,这样我们方才可能成为一个民族”[13]。《山歌寥哉》的发行,不仅是刀郎个人艺术探索的成果,也是对当代华语音乐多样性和创新性的一种肯定。通过这张专辑,刀郎向世界展示了中华文化的独特魅力和现代音乐的无限可能,从而激发了听众对中华文化的自信和自豪。

结语

在对概念专辑《山歌寥哉》的分析中,我们不仅见证了刀郎在音乐创作上的卓越才华,更感受到了其在文化传承与创新方面的深厚功力。通过对专辑的艺术特质、文化叙事以及文化认同的细致剖析,本文揭示了《山歌寥哉》如何巧妙地将传统文学与现代音乐相融合,构建起一个跨越时空的艺术世界。

在艺术特质方面,概念专辑的内在联系与叙事性质赋予了它独特的情感深度与故事性。《山歌寥哉》通过统一的主题和风格,不仅展现了音乐的创新,也提供了一种全新的文化表达方式。在文化叙事方面,专辑巧妙地将民间故事与音乐叙事相结合,利用传统乐器的音色与旋律,增强了音乐的情感层次和叙事结构,展现了中华文化的自信与魅力。而在文化认同方面,专辑通过音乐叙事加强了文化认同感,体现了中华文化在当代音乐语境中的创新与传承。

参考文献

[1]陶辛.流行音乐手册[M].上海音乐出版社,1998,11:427.

[2]Bryan Terry.“Isaac Hayes’s Soul Concept:Reexamining Hot Buttered Soul as a Pioneering Concept Album”.

[3]John Coaah.“The Hippie Aesthetic:Cultural Positioning and Musical Ambition in Early”.Progressive Rock’,Proceedings of the International,2006,p74.

[4]Jurij Lotman.The Structure of the Artistic Text[M].Gail Lenhoff,Ronald Vroon.Ann Arbor:University of Michigan,1977.

[5]韩旭.何以“中国风”——周杰伦流行歌曲多重文本探析[J].乐器,2024,(2):108.

[6]张小丹.《四重人格》多重文本的叙事语言研究[J].北方音乐,2023,(2):120.

[7]张小丹.《四重人格》多重文本的叙事语言研究[J].北方音乐,2023,(2):120.

[8]张小丹.《四重人格》多重文本的叙事语言研究[J].北方音乐,2023,(2):120.

[9]韩旭.何以“中国风”——周杰伦流行歌曲多重文本探析[J].乐器,2024,(2):110.

[10]张小丹.《四重人格》多重文本的叙事语言研究[J].北方音乐,2023,(2):125.

[11]杨曦帆.隐喻的权威——白族洞经音乐的文化认同研究[J].中央音乐学院学报,2017,(2):15.

[12]宋瑾.民族性与文化身份认同——当今中国作曲家思想焦点研究之二[J].中央音乐学院学报,2010,(1):62.

[13]毛为,杜亚雄.培养民族音乐文化自信是我国音乐教育的首要任务[J].人民音乐,2022,(2):41.